|

|

|

|

|

Großbrand im Zentrum Kevelaers

Das verheerende Feuer von 1881

![]()

Es war die

Karwoche im Jahr 1881, als die Innenstadt Kevelaer von einem

verheerenden Brand heimgesucht wurde. Am 14. April 1881 brach gegen 1.30

Uhr das Feuer aus und vernichtete zahlreiche Gebäude im Zentrum. Diese

Katastrophe führte schließlich zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr

in Kevelaer.

Wie war die politische und gesellschaftliche Lage im Vorfeld des großen

Brands?

Zu

Beginn des Jahres 1880 stand vor dem beschlagnahmten

>

Priesterhaus

ständig ein Polizeiposten, argwöhnisch beobachtet von Kevelaerer

Bürgern, die ein Auge darauf hielten, ob sich jemand an Einrichtungen

des Priesterhauses vergriff. Der Kulturkampf in Preußen, unter

dem besonders die katholische Kirche zu leiden hatte, trieb seinem

Höhepunkt entgegen.

Zu

Beginn des Jahres 1880 stand vor dem beschlagnahmten

>

Priesterhaus

ständig ein Polizeiposten, argwöhnisch beobachtet von Kevelaerer

Bürgern, die ein Auge darauf hielten, ob sich jemand an Einrichtungen

des Priesterhauses vergriff. Der Kulturkampf in Preußen, unter

dem besonders die katholische Kirche zu leiden hatte, trieb seinem

Höhepunkt entgegen.

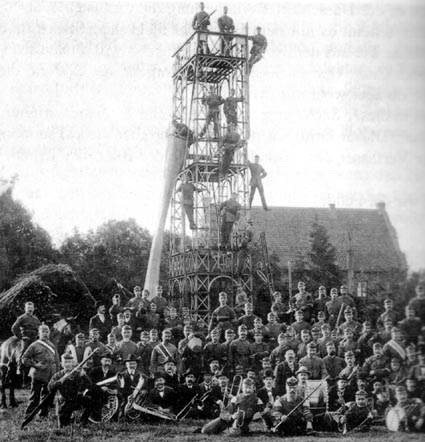

Der Feuerwehrturm bei Grevers-Sürgers nach der Wende zum 20. Jahrhundert.

Da traf die

für Kevelaer wichtigste Nachricht des Jahres ein: In Leipzig hatte das

Reichsgericht in einem Musterprozess die Ansprüche des Staates auf

Kirchenbesitz abgewiesen - ein Grundsatzurteil von weit reichender

Bedeutung: Der preußische Staat durfte nicht länger die Kirchengüter,

die Anfang des 19. Jahrhunderts unter französischer Regierung

konfisziert worden waren und die er den Kirchen lediglich zur Nutzung

überließ, als seinen Besitz betrachten. Die Kirchen waren in

Wirklichkeit die rechtmäßigen Eigentümer. Sämtliche Beschlagnahmungen,

die auf Grund des Gesetzes von 1875 auch im Rheinland verfügt und

durchgesetzt worden waren, wurden vom Reichsgericht als nicht

gerechtfertigt erklärt.

Für Kevelaer bedeutete es: Das Priesterhaus, dessen erste Beschlagnahme

im Kulturkampf durch Besitzübertragung vom Bistum Münster auf

die Kevelaerer Pfarrgemeinde verhindert worden war, gehörte nun auf der

Grundlage dieses höchstrichterlichen Urteils zum Besitz der

St.-Antonius-Pfarrgemeinde.

Im Bereich des Kevelaerer Friedhofs stand ein altes, verwittertes Kreuz.

>

Wilhelm Brügelmann, der protestantische Bürgermeister in der

Marienstadt, ließ es im Jahr 1880 als Verwalter des Armenvermögens, zu

dem das Grundstück gehörte, durch eine Kreuzigungsgruppe ersetzen, die

in der Werkstatt des Kölner Bildhauers E. Renard geschaffen worden war.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die dort wachsende Linde bereits ein Alter von

rund 200 Jahren erreicht.

Eine Reihe von neuen Geschäften belebte die Innenstadt Kevelaers.

Ferdinand Hammans zeigte Anfang 1880 der Bevölkerung im Kävels Bläche

an, dass er sich im Hause des Uhrmachers Hermann Gruyters niedergelassen

habe: „Empfehle ein reichhaltiges Lager in gold. und silb. Anker- und

Cylinder-Uhren, Remonteur-Regulateuren, und Schwarzwälder-Uhren zu

billigen Preisen. Reparaturen werden schnell und solide ausgeführt.“

Kevelaers Bäcker bildeten Anfang Februar ein Preiskartell und legten

fest, dass sie künftig für das Backen von Wecken statt 10 nun 15 Pfennig

verlangten. Ferner sollten in Zukunft acht Brötchen 25 Pfennig und 60

Stück Zwieback 50 Pfennig kosten.

Derweil schickten Glasmaler aus dem ganzen Reich Modelle für Fenster der

Marienkirche nach Kevelaer. Sie wurden in der

>

Beichtkapelle ausgestellt,

und interessiert nahmen die Bürger Anteil an dem Auswahlverfahren. Die

große Ausgestaltung der heutigen Basilika stand bevor.

Da

schlug - am 24. Juni 1880 - abends um halb zehn der Blitz in den Turm

der St.-Antonius-Kirche ein.

Da

schlug - am 24. Juni 1880 - abends um halb zehn der Blitz in den Turm

der St.-Antonius-Kirche ein.

Zwischen Gründung der Feuerwehr und diesem Gruppenbild (1935) liegen Jahrzehnte.

Die

Turmspitze geriet in Brand, den niederprasselnder Regen dämpfte. Zwei

der acht eichenen Balken, die sich in der Spitze vereinigten, wurden vom

Blitz gespalten und fortgeschleudert, so dass sie den Schornstein über

der Sakristei zertrümmerten und die Kirchhofsmauer teilweise

beschädigten. Teile der Bleibekleidung des Turmhelms fand man in der

Gegend verstreut; einige Bleistücke hatten die Ziegeldächer benachbarter

Häuser durchschlagen. Das Turmkreuz stand noch, der abgesprengte Hahn

aber lag demoliert auf der Erde. Zu zwei Dritteln war die

Schiefereindeckung des Turms verloren. Glocken und Uhrwerk blieben

unbeschädigt.

In den Niederungen des alltäglichen Umgangs der protestantisch geprägten

Regierung mit der durchweg katholischen Bevölkerung im Rheinland ging

der kulturkämpferische Kleinkrieg, für den ein Fall aus Kervenheim

bezeichnend war, weiter. Die Wohnung des evangelischen Pfarrers von

Kervenheim, vor elf Jahren „ganz nach den Wünschen des Predigers und

unter Berücksichtigung der Familien-Verhältnisse desselben eingerichtet

und restaurirt“, sollte erneut verändert und vergrößert werden. Die

Zivilgemeinde war gesetzlich dazu verpflichtet, solche Pfarrwohnungen zu

bauen und zu unterhalten. Der Gemeinderat lehnte den Antrag der

evangelischen Kirchengemeinde im Sommer 1880 einstimmig ab; die

Ausbauwünsche seien völlig überzogen. Sogar ein Badezimmer wolle der

Pfarrer haben. Regierung und Oberpräsidium sahen das anders und

bestanden darauf, dass das Pfarrhaus auf Kosten der Zivilgemeinde wie

beantragt ausgebaut würde - gegebenenfalls zwangsweise und gegen den

Willen der Ratsmitglieder.

Die neue Marienkirche, die heutige Basilika, stand immer noch ohne Turm

da. Der Kirchenvorstand wollte zur Finanzierung den Holzbestand einer

Waldparzelle verkaufen, aber die Regierung intervenierte: Das zu

verkaufende Holz dürfte frühestens zehn Jahre nach der Inspizierung

durch die Behörde geschlagen werden. Damit war die Verwertung des

kirchlichen Holzbesitzes auf lange Zeit torpediert.

Derweil freute sich die katholische Bevölkerung in Wetten über

Restaurierung und Verschönerung ihrer St.-Petrus-Pfarrkirche, die im

Oktober 1880 abgeschlossen wurde. Kirchenmaler Lang aus Aachen, bereits

in Straelen und Sonsbeck bewährt, hatte die Wand über dem Triumphbogen

am Chorabschluss mit der Darstellung des jüngsten Gerichts ausgemalt.

Es nahte die Karwoche und mit ihr der große Brand von Kevelaer. Am 14.

April 1881 brach gegen 1.30 Uhr auf der Dorfstraße Feuer aus, das in

kurzer Zeit zwei Scheunen zerstörte und dann auf ein mit Reet gedecktes

Gartenhäuschen sprang. Bei heftigem Südostwind erfassten die Flammen

Häuser an der Nordseite des Kapellenplatzes, wo vier Geschäftshäuser mit

sämtlichen Hintergebäuden eingeäschert wurden, zwei weitere brannten im

Oberstock aus. Der Wind trieb das Feuer weiter: Fast die Hälfte der

Häuser an der heutigen Busmannstraße gingen zu Grunde, ein zweistöckiges

Haus in der Maasstraße brannte aus. Im Ganzen wurden elf Gebäude und

mindestens so viele Scheunen und Stallungen zerstört, 14 weitere Gebäude

mehr oder weniger stark beschädigt. Ein Mann, Vater von vier Kindern,

kam in den Flammen ums Leben.

Ungezählte Bürger der Gemeinde halfen und eilten mit Ledereimern,

gefüllt mit Löschwasser, herbei. Auf Handkarren wurden Wasserfässer und

andere Gefäße herbeigerollt. Das Wasser wurde aus den Nachbarpumpen

geschöpft.

Der unzureichende Feuerschutz wurde jedem Einwohner klar. Die

Verwüstungen waren zwar schon wenige Wochen nach dem Großfeuer

weitgehend aus dem Blickfeld, aber jetzt wurde systematisch die Gründung

einer Feuerwehr vorbereitet, zu der es im Frühherbst 1885 auch kommen

sollte.

Der Brand eröffnete neue Möglichkeiten in ganz anderer Hinsicht. In

Kevelaer freute man sich schon auf die schöneren Gebäude, die nunmehr

auf den Ruinengrundstücken am Kapellenplatz gebaut werden konnten. Die

Küstereistraße [Busmannstraße] wurde nach Abriss der ausgebrannten

Häuser verbreitert. Zwischen Kapellenplatz und Küstereistraße, wo

die Geschwister Meyvorts Besitz hatten, sollte ein Platz unbebaut

bleiben - Voraussetzung für den späteren Luxemburger Platz. Dieser nun

freie Bereich wurde als großer Fortschritt empfunden, weil der

Kapellenplatz stark umbaut war und, wie es in einem zeitgenössischen

Bericht des KB heißt, ...

„...allmälig fast unheimlich werden und ein düsteres Gepräge bekommen [könnte], wenn von keiner Seite ein Blick in's Freie möglich wäre. Wir bezeichnen es daher als einen sehr glücklichen Griff, daß der Herr > Pastor van Ackeren die Meyvort'sche Besitzung käuflich an sich gebracht, und so dafür gesorgt hat, daß sie nicht in Privatbesitz gelangt ist. Wir zweifeln nämlich nicht daran, daß der Ankauf dieser Besitzung nicht für Privatzwecke erfolgt ist, und daß dieselbe früher oder später in das Eigentum einer Corporation gebracht werden soll. Man faselt zwar Allerlei über diesen Ankauf. Die Leute, welche solche Faseleien in die Welt bringen, und an solche Schwätzereien glauben, beurtheilen Andere und sich selbst, und können es nicht begreifen, daß es auch Menschen auf Gottes Erdboden gibt, welche nicht bloß an das eigene Interesse denken und nicht immer nur für den eigenen Geldsack sorgen.“

![]()

![]()