|

|

|

|

|

Erster

Weltkrieg (1914 - 1918)

► Kriegserklärung Österreichs an Serbien am 28. Juli 1914

Das Dorf Winnekendonk am 3. Mobilmachungstag im Sommer 1914. Alle Dörfer des Grenzgebiets wurden abgeriegelt und deren Eingänge streng bewacht wegen Spionagegefahr. Foto aus: Geldrischer Heimatkalender 1939, S. 44

Bereits am 24. Juli 1914 tauchte in großer Aufmachung am Kopf des damaligen Amtlichen Kreisblattes, der "Geldernschen Zeitung" im Verlag Chr. Ed. Müller zu Geldern, eine kriegerische Schlagzeile auf:

"Vor dem Ausbruch des Krieges".

Anlass für die martialische Aussage war die Ermordung des österreichischen Thronfolgers und seiner Gattin durch einen bosnischen Studenten am 28. Juni. Die Bluttat führte direkt in eine internationale Krise, da die serbische Regierung und die Öffentlichkeit zum Teil hinter dem Attentäter standen. Daraufhin hatte Österreich-Ungarn, gedeckt durch deutsche Treueversprechen, an Serbien ein Ultimatum gestellt (23. Juli), in dem gefordert wurde, die Schuldigen zu bestrafen und die Beteiligung Österreich-Ungarns an der Bluttat zu untersuchen.

Serbien antwortete zwar kompromissbereit (25. Juli), aber Österreich-Ungarn hielt die Reaktion für unbefriedigend, brach die diplomatischen Beziehungen zu Serbien ab und rief die Teilmobilmachung aus (25. Juli).

Am 28. Juli erklärte Österreich Serbien den Krieg.

Es war der Beginn des Ersten Weltkriegs. Britische und deutsche Vermittlungsversuche hatten die Kriegserklärung nicht verhindern können.

Rußland antwortete auf die Kriegserklärung mit einer Gesamtmobilmachung. Deutschland verschärfte die Situation und stellte am 31. Juli Ultimaten an Rußland (Einstellung der Mobilmachung) und Frankreich (Neutralitätserklärung für den Fall eines deutsch-russischen Konflikts). Da Rußland nicht reagierte, rief Deutschland die Mobilmachung aus und erklärte gegenüber Rußland den Krieg (1. August).

Schon am Tag zuvor, 30. Juli, war durch Geldern das Gerücht gelaufen, dass die jungen Männer zu den Fahnen gerufen würden. Die künftigen Soldaten strömten in die Gelderner Kneipen, um die neuesten Nachrichten aus Berlin zu hören. "Manche Arbeiter ließen sich schon ihren Lohn auszahlen, um im Falle einer Mobilmachung gleich zur Stelle zu sein. Am Abend kam es zu begeisterten Kundgebungen, und um Mitternacht zogen Bürgergruppen zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf dem Kleinen Markt. Dort wurden 'feurige Ansprachen' gehalten und patriotische Lieder gesungen" (Heinz Bosch, Illustrierte Geschichte der Stadt Geldern 1848-1969, Band 2, Geldern 1998, S. 16).

Am 30. Juli erschien ein Extra-Blatt des "Kevelaerer Volksblatts": "Mobilmachung in Deutschland". Am 1. August berichtete das Kävels Bläche:

► "Die Spannung, ob Deutschland mobilisiert wird, hat heute ihren Höhepunkt erreicht. In der Stunde, wo wir diese Zeilen vor Redaktionsschluß schreiben, liegt noch keine definitive Nachricht über die Mobilisierung unserer Wehrmacht vor. Doch ist diese ja nach den vorangegangenen Meldungen stündlich zu erwarten. Seitens der Eisenbahn-Direktion ist auf hiesiger Station der amtliche Fahrplan der Pilgerzüge für Samstag und die folgenden Tage heute morgen eingegangen, den wir an der üblichen Stelle veröffentlichen. Zweifellos werden die Sonderzüge hier eintreffen, wenn bis morgen die Mobilisierung nicht erfolgt. Im anderen Falle werden diese Züge nicht mehr abgelassen werden. Sobald wir eine Nachricht hierüber von bahnamtlicher Seite erhalten, werden wir diese durch Extrablatt unseren Lesern übermitteln."

Die Gemeinde Kevelaer erklärte sich bereit, für kurze Zeit Soldaten aufzunehmen, und wurde zur Garnisonsstadt deklariert (28. November). Die Soldaten wurden in Gaststätten und Privatquartieren untergebracht. In Kevelaer wurden ein Kriegslazarett eingerichtet und die Küche im Marienheim zur allgemeinen Suppenküche umgewandelt. Die Mädchen der Industriehandarbeitsschule nähten fortan warme Kleidung für die Soldaten an der Front.

Europa stand unmittelbar davor, einen weltweiten Krieg anzuzetteln. Deutschland erklärte Rußland den Krieg (1. August). Jetzt mobilisierte Großbritannien seine Flotte (1. August) und sicherte Frankreich Unterstützung zu (2. August). Kanada erklärte sich für den Fall eines Krieges mit Großbritannien solidarisch (2. August). Deutschland reagierte auf eine "unbefriedigende Antwort" aus Frankreich mit seiner Kriegserklärung (3. August).

Hitler in der Menschenmasse vor der Feldherrnhalle in München: "Hitler wurde wie andere Zehntausende vom nationalen Delirium erfaßt und begrüßte den Krieg enthusiastisch" (Ian Kershaw, Hitler 1889 - 1936, S. 128). - Hitlers künftiger Photograph Heinrich Hoffmann, der diese Großdemonstration in München fotografiert hatte, fertigte später Vergrößerungen von der Aufnahme an und entdeckte das Gesicht des 25-jährigen Hitler, von Kriegsbegeisterung erfasst, in der Bildmitte.

In der allgemeinen "Kriegsverrücktheit" - allerorten hatte sich in Deutschland überschäumende Begeisterung für den bevorstehenden Waffengang gezeigt - ließ sich in München auch dieser Rekrut nur zu gerne einberufen: Adolf Hitler, der am 2. August vor der Feldherrnhalle in der Menschenmasse stand, die frenetisch die deutsche Kriegserklärung an Rußland begrüßte - mit den Liedern "Die Wacht am Rhein" und "Deutschland über alles".

Am ersten Mobilmachungstag (2. August) "waren die Straßen voller einberufener Reservisten aus den Kreisen Geldern, Kleve und Moers gewesen, die sich bei dem Bezirkskommando am Ostwall zur Aufstellung des III. Reserve-Bataillons zu melden hatten. Unterkunft fanden die künftigen Soldaten in den Schulräumen und in den Sälen der Gastronomie sowie in zahlreichen Privatquartieren" (Heinz Bosch, Illustrierte Geschichte der Stadt Geldern 1848-1969, Band 2, Geldern 1998, S. 16).

Das Deutsche Reich kalkulierte mit der Neutralität Belgiens und der Niederlande. Deutschland forderte dennoch ein Durchmarschrecht für Belgien (2. August), das die belgische Regierung allerdings verweigerte (3. August). Trotzdem marschierten deutsche Truppen unter Verletzung der Neutralität Belgiens am 3. und 4. August durch das kleine Königreich. Großbritannien war über diese Verletzung empört und forderte ultimativ die Respektierung der Neutralität - was einer Kriegserklärung gleichkam (4. August).

Der Beginn des Ersten Weltkriegs führte dazu, dass in den Kreisen Geldern und Kleve ab dem 4. August die bis dahin planmäßig verkehrenden Eil- und Personenzüge ihre Fahrten auf der Strecke "Cleve-Köln" und umgekehrt einstellten. Es fuhren nur noch Militär-Lokalzüge.

Im Wallfahrtsort Kevelaer hielt sich die Kriegsbegeisterung noch eher in Grenzen. Am 4. August versammelten sich zahlreiche Kevelaerer zu einer Andacht vor der Gnadenkapelle. Dieser ersten "Kriegsandacht" sollten viele weitere folgen. Sie wurden bei ungünstiger Witterung in die Marienkirche (die spätere Basilika) verlegt.

Die Gnadenkapelle zu Kevelaer (Aufnahme aus 1929).

Derweil musste sich Kevelaers Bürgermeister Mathias Marx um die sichere Zustellung von Nachrichten kümmern. Er erließ am 4. August folgende Amtliche Bekanntmachung:

► "Die zum militärischen Nachrichtendienst benutzten Brieftauben tragen

die ihnen anvertrauten Depeschen in Aluminiumhülsen, die an den

Schwanzfedern oder an den Ständern befestigt sind.

► "Die zum militärischen Nachrichtendienst benutzten Brieftauben tragen

die ihnen anvertrauten Depeschen in Aluminiumhülsen, die an den

Schwanzfedern oder an den Ständern befestigt sind.

Bürgermeister Mathias Marx.

Tritt eine Taube mit Depesche in einem fremden Taubenschlage ein oder wird sie eingefangen, so ist sie ohne Berührung der an ihr befindlichen Depesche unverzüglich, falls eine Fortifikation am Orte, an diese, andernfalls an die oberste Militär- oder Marinebehörde auszuhändigen. Ist auch eine Militär- oder Marinebehörde nicht am Orte, so ist die Taube an den Gemeindevorstand zu übergeben, der für die Weiterbeförderung der Depesche an die Militärbehörde oder an den Befehlshaber der nächsten Truppenabteilung sorgen wird.

Die Durchführung dieses Verfahrens erheischt die tätige Mitwirkung der gesamten Bevölkerung. Von ihrer patriotischen Gesinnung wird erwartet, daß jedermann, der in den Besitz einer Brieftaube gelangt, bereitwillig den vorstehenden Anordnungen entsprechen wird.

Kevelaer, den 4. August 1914.

Der Bürgermeister: Marx."

Am selben Tag wurden am Niederrhein sämtliche Volksschulen geschlossen. Die Schüler der Oberklassen sollten sich als Erntearbeiter zur Verfügung stellen, um die zum Kriegsdienst einberufenen Männer zu ersetzen und "in dieser entscheidenden Stunde für die nationale Sache ein Opfer zu bringen."

Das Kävels Bläche berichtete am 5. August:

► "Im wirtschaftlichen Handel und Wandel machen sich bereits die ernsten kriegerischen Zeiten bemerkbar. Die Lebensmittelgeschäfte konnten in den letzten Tagen dem Andrang der Kunden kaum Stand halten und mußten zeitweise wegen Überfüllung die Lokale schließen. Dabei war allenthalben eine Preissteigerung der Waren zu konstatieren. Einer willkürlichen Steigerung der Preise in diesen schweren Zeiten sollte aber behördlicherseits zeitig ein Riegel vorgeschoben werden. (…) Sehen wir den kommenden Ereignissen mit Gottvertrauen entgegen und beschreiten wir den Weg, den uns E. Majestät der Kaiser gewiesen, als er der Berliner Bevölkerung sagte, gehet in die Kirche und betet zu Gott um seine Gnade. Wir gehen vielleicht schweren Zeiten entgegen; aber mit Mut und Gottvertrauen stehen wir ihnen nicht ungerüstet gegenüber. Wird wirklich das letzte und schwerste von uns verlangt, nun dann, wir sind bereit".

Die Kirche unterstützte die Bevölkerung in diesem Betreben: In einem feierlichen Bittamt am 6. August in der Marienkirche (Basilika) ging es laut KB-Bericht um die "Erflehung des göttlichen Beistandes in den unserem Vaterland bevorstehenden Kämpfen."

In Geldern rief die Pfarrgeistlichkeit die Reservisten zum Empfang der heiligen Sakramente auf. Bei einer Bittandacht am 5. August war die Gelderner Pfarrkirche überfüllt. "Die Beichtstühle der Pfarrkirche waren bis in die späte Nacht umlagert, und auch am folgenden Tag eilten die Soldaten vom Niederrhein zur Beichte und zum Empfang der Sakramente in die Kirche." (Heinz Bosch, Illustrierte Geschichte der Stadt Geldern 1848-1969, Band 2, Geldern 1998, S. 16).

Die Kevelaerer Zeitung wurde nunmehr nicht müde, die Leserschaft auf den Krieg einzustimmen. Am 5. August schrieb sie unter der großen Überschrift "Für's Vaterland":

► "Eine Schicksalsstunde hat für Europa geschlagen. (…) So gewaltige Kräfte der Zerstörung, wie ein europäischer Krieg in der Gegenwart sie entfesseln kann, sind bisher niemals entfaltet und aufgespeichert worden."

Es folgte die (geschichtsklitternde) Versicherung, dass nicht Deutschland Schuld habe an diesem Krieg. "Heute muß auch das Deutsche Reich das Schwert ziehen. Die Treue gegen seine Bundesgenossen und sein eigenes Lebensinteresse lassen ihm keine Wahl."

Der Artikel endete mit der fetten Schlagzeile, die quer über die Zeitungsseite gedruckt war: "Mit Gott für König und Vaterland, für Kaiser und Reich! Es lebe der Kaiser! Heil dem deutschen Vaterlande!"

Am 6. August erfuhren die Kevelaerer aus einer Amtlichen Bekanntmachung im KB:

► "Der Gemeinderat von Kevelaer hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, aus Anlaß der gegenwärtigen Kriegslage bei den Schwestern von der hiesigen Bewahrschule unter Mitwirkung des Elisabethvereins eine Volksküche einzurichten, in welcher den notleidenden Bewohnern von Kevelaer bis auf weiteres jeden Mittag angemessene Kostportionen, bestehend aus einer Suppe von Reis, Gerste, Hülsenfrüchten, Kartoffeln u.s.w. mit Fleischbeilage verabreicht werden sollen.

Als Empfänger kommen inbetracht:

1. alle Familien, welche zur Zeit von der Armenverwaltung eine fortlaufende oder periodische Unterstützung erhalten,

2. diejenigen bedürftigen Familien, deren Ernährer zu den Fahnen einberufen sind,

3. solche Familien, die durch den Kriegszustand brotlos oder doch im Verdienst erheblich geschmälert worden sind.

…

Kevelaer, den 6. August 1914.

Der Bürgermeister: Marx."

Die Verpflegung wurde teils kostenlos ausgegeben (an Menschen, die unter Nr. 1 fallen), sonst waren 10 Pf. pro Portion zu zahlen. Menschen, die unter Nr. 2 fielen, bekamen das Geld von ihrer Unterstützung abgezogen; Menschen, die unter Nr. 3 fielen, sollten das Geld nach dem Krieg zurückzahlen.

Und immer wieder Kriegsbegeisterung, so auch am 8. August im Kävels Bläche:

► "Die Mobilmachung und die Kriegsnachrichten haben wie andernwärts, so auch hier, helle Begeisterung erweckt, die ganz besonders in zahlreichen Meldungen von Freiwilligen zum Ausdruck kommt. Es sollen annähernd 200 aus unserer Heimatgemeinde sein. Diese Zahlen sprechen für sich und stellen den tapferen, vaterlandstreuen Söhnen des Niederrheins das glänzendste Zeugnis aus. (…) Auf Wiedersehen, auf baldiges frohes Wiedersehen, Ihr Wackeren, die ihr hinausziehen dürft, die Reihen jener Tausenden zu vermehren, die schon gerüstet und gewappnet an des Reiches Grenzen stehen. Auf Wiedersehen, Ihr Getreuen! Wir empfehlen euch dem Schutze des Allmächtigen und seiner gnadenreichen Mutter, der 'Trösterin der Betrübten' und wollen unsere Gebete so lange fortsetzen, bis wir euch wohlbehalten wieder in unserer Mitte haben. Auf Wiedersehen!"

Eine bischöfliche Verordnung gestattete während des Krieges, bei Arbeitskräftemangel dringende Feldarbeiten an den Sonn- und Feiertagen auszuführen. Ferner wurde das Fast- und Abstinenzgebot völlig dispensiert. Es durfte also an allen Tagen nach Belieben Fleisch gegessen werden - so lange der Krieg dauerte.

Die Pfarrgeistlichkeit im Wallfahrtsort Kevelaer ließ

sich von der "Kriegsverrücktheit" allerdings kaum anstecken. Der Rektor

der Wallfahrt, Peter Kempkes, hatte sich am 7. August in die

Gnadenkapelle begeben und das Gnadenbild sichergestellt. Es war durch ein

altes Bild "Maria Kevelaer" ersetzt worden.

Die Pfarrgeistlichkeit im Wallfahrtsort Kevelaer ließ

sich von der "Kriegsverrücktheit" allerdings kaum anstecken. Der Rektor

der Wallfahrt, Peter Kempkes, hatte sich am 7. August in die

Gnadenkapelle begeben und das Gnadenbild sichergestellt. Es war durch ein

altes Bild "Maria Kevelaer" ersetzt worden.

Pfarrer Peter Kempkes.

Das Original wurde im Boden des Umgangs der Kerzenkapelle vergraben. Diese heimliche Arbeit, die von der Öffentlichkeit unbemerkt blieb, führte Maurermeister Peter Tebartz aus. Dem Gnadenbild wurde eine Urkunde beigegeben:

► "Dieses wahre Gnadenbild der Trösterin der Betrübten von Kevelaer wurde aus Anlaß des Krieges aus der Gnadenkapelle genommen, durch ein altes Bild Maria Kevelaer ersetzt, und im Boden des Umganges der Kerzenkapelle vergraben durch Maurermeister Peter Tebartz. Gebe Gott, dass diese Vorsorge unbegründet war und dass bald wieder ein glücklicher und dauernder Friede uns werde. Kevelaer, den 7. Aug. 1914, G. Kempkes, Pfr., Küppers, Kpl."

Bereits am 27. Oktober wurde das Gnadenbild aus seinem Versteck in der

Kerzenkapelle zurückgeholt, vorübergehend in einer eisernen Schachtel

aufbewahrt und am 1. Dezember 1914 an seinen angestammten Platz in der

Gnadenkapelle - durch Goldschmied Fr. Bausch in Gegenwart von Pfarrer

Kempkes - eingebaut.

Bereits am 27. Oktober wurde das Gnadenbild aus seinem Versteck in der

Kerzenkapelle zurückgeholt, vorübergehend in einer eisernen Schachtel

aufbewahrt und am 1. Dezember 1914 an seinen angestammten Platz in der

Gnadenkapelle - durch Goldschmied Fr. Bausch in Gegenwart von Pfarrer

Kempkes - eingebaut.

Kerzenkapelle zu Kevelaer: Versteck für das Gnadenbild im Ersten Weltkrieg.

Später - beim Vordringen der Kriegsgegner im Oktober und November 1918 und bei den inneren Unruhen im Deutschen Reich - wurde das Gnadenbild erneut vergraben - wiederum durch Maurermeister Peter Tebartz, wie eine Urkunde vom 9. November 1918 vermerkt.

Mit Beginn der französischen Offensive gegen Elsaß-Lothringen (14. August), die mit der Schlacht bei Mülhausen (19. August) zum Stehen kam, startete auch die deutsche Offensive - mit Einmarsch in Brüssel (20. August), raschem Einfall in Frankreich, der die französische Regierung zum Ausweichen nach Bordeaux zwang (3. September), und der Schlacht an der Marne (6. bis 9. September), die zum Erstarren der Front führte.

Derweil wurden die Kevelaerer vom Kävels Bläche auf Kriegsbegeisterung eingeschworen (15. August):

► "'Not lehrt beten', Not weckt aber auch Liebe. Schwere Zeiten sind gekommen über unser liebes Vaterland, unsere Herzen seufzen tief auf. Aber Freude durchdringt uns, wenn wir schauen allgemein die Flammen hl. Begeisterung derer, die hinausrücken ins Feld der Ehre zum schweren Kampf und Streit, sowie derer, die daheim bleiben, und da beten, daß der l. Gott schütze und segne unser Vaterland und unsere Truppen. Christliche Liebestätigkeit ist allüberall wirksam, wo es gilt, Not zu lindern oder ihr vorzubeugen.

Von behördlicher Seite, von Vereinen und Privatpersonen ist schon vieles geschehen. Auch in Kevelaer ist man nicht rückständig, es sei nur erinnert an die bereits am Montag in Betrieb gesetzte Garküche bei den Schwestern in der Bewahrschule, ferner [an] die einzelnen Vereine, die aus ihrer Kasse eine ansehnliche Summe zur Linderung der allgemeinen Not zur Verfügung gestellt haben.

Montag abend beschlossen die Mitglieder des Vorstandes des kath. Arbeitervereins, das Vermögen des Vereins den Mitgliedern des Vereins und den Angehörigen zur Verfügung zu stellen. (... Es soll ...) Fürsorge getroffen werden, daß für die zur Fahne Einberufenen, sowie für die Arbeitslosen die Beiträge für die Krankenkasse weitergezahlt werden, damit vor allem bei der Familienversicherung die Angehörigen des Nutzens der Krankenkasse nicht verlustig gehen. Ferner wurde die Einrichtung eines Sekretariats zur Auskunft in allen Sachen, die sonst vom Arbeitersekretär geregelt wurden, beschlossen. Sprechstunden sind Mittwochs und Freitags von 6 - 8 Uhr nachmittags bei Herrn Braunmüller (Mühlenstr.).

Schließlich wurde angeregt und sehr beifällig aufgenommen, daß Gartenarbeiten u. s. w. bei Familien der Mitglieder, wo der Vater oder Sohn eingezogen, von freiwilligen Arbeitern ohne jedes Entgelt ausgeführt werden sollen. Weitere Entschließungen werden, wenn nötig, folgen."

Gleichwohl sah es der Vermieter-Verein von Kevelaer für nötig an, am 22. August diese Anzeige im KB aufzugeben:

► "Der Vermieter-Verein Kevelaer macht seine Mitglieder darauf aufmerksam, daß der bestehende Kriegszustand die Zahlung der Miete nicht aufhebt. Bedürftigen Familien kann auf Antrag die Miete gestundet werden, und wollen sich dieselben mit ihrem Vermieter verständigen. Der Vorstand."

Am 9. September mahnte im KB das Ortskartell Kevelaer im Reichsdeutschen Mittelstands-Verband:

► "Man begegnet zuweilen der Ansicht, daß nach dem Ausbruch des Krieges die Bezahlung der Rechnungen der Handwerker und Kaufleute etc. einstweilen nicht mehr zu erfolgen brauche. Diese Ansicht ist durchaus irrig, da auch nach Eintritt der Mobilmachung die eingegangenen Verträge und Zahlungsverpflichtungen unverändert in Geltung bleiben. Während die Handwerker, Kaufleute und Gewerbetreibenden von ihren Gläubigern zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten dringend angehalten werden, droht andererseits der Eingang ihrer eigenen Forderungen zu stocken. Die verehrten Mitbürger werden daher dringend gebeten, die Rechnungen sofort zu bezahlen, soweit sie dazu auf irgendeine Weise in der Lage sind, damit das Erwerbsleben im vaterländischen Interesse weiter geführt werden kann."

Die erste Nachricht über einen gefallenen Soldaten aus Kevelaer war bereits am 26. August im KB erschienen:

► "Wir erhalten die Trauernachricht, daß der Herr Lehrer Karl Hellwig, Leutnant des Infant.-Reg. Nr. 144 in Metz, den Heldentod fürs Vaterland starb." Gleichzeitig erschienen im KB die Traueranzeige der Familie sowie Nachrufe des Turnvereins und der Lehrerschaft Kevelaers.

Am 9. September brachte das Kävels Bläche folgende Amtliche Bekanntmachung:

► "Durch die Unterbringung einer großen Anzahl Verwundeter in Kevelaer ist eine ordnungsmäßige Versorgung des Ortes mit Lebensmitteln durchaus erforderlich und wird deshalb den Verkäufern bis auf weiteres der Ankauf marktgängiger Waren, wie von Eiern, Butter, Kartoffeln und Gemüse auf dem Wochenmarkte erst ab 10 Uhr vormittags gestattet."

Gleichzeitig bat Bürgermeister Marx in einer zweiten Amtlichen Bekanntmachung:

► "Diejenigen Bewohner von Kevelaer, welche geneigt sind, verwundeten Kriegern ein helles, luftiges Zimmer mit voller Verpflegung gegen eine tägliche Vergütung von zwei Mark (für jeden Offizier 2,50 Mk.) zur Verfügung zu stellen, wollen sich vormittag bei mir melden."

In der gleichen KB-Ausgabe fand sich auch eine Eigenanzeige der Druckerei und des Verlags J. Köster: "Patriotische Kriegs-Postkarten in großer Auswahl soeben eingetroffen." Außerdem wurde im KB (28. Oktober) für folgende Schriften geworben:

► "Soeben erschienen im Verlage von Butzon & Bercker m. b. H., Kevelaer: Gottes Trost in Kriegsnot. Betrachtungen und Gebete zur Erbauung und Aufmunterung für die Angehörigen der im Felde kämpfenden, verwundeten und gefallenen Krieger. Von Th. Tremming, Rektor. Mit Genehmigung der geistlichen Obrigkeit. Preis 50 Pfg.. Vorrätig bei J. Köster, Kevelaer."

Ferner wurden bei Köster angeboten: "Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914 mit vielen Kunstblättern und Karten. Eine fortlaufende Kriegsgeschichte, Berichte von Kriegsschauplätzen, Mitteilungen von Mitkämpfern u.s.w. Pro Heft 25 Pfg., Bisher sind 7 Hefte erschienen, welche in grösserer Anzahl vorrätig sind. Bestellungen werden jederzeit entgegengenommen." Der Kriegsverlauf wurde wie in einem Fortsetzungsroman nachgezeichnet.

Am 30. September erschien im KB zum ersten Mal die Rubrik "Ehren-Tafel". In einem dick schwarz umrandeten Kästchen stand oben ein Emblem, bestehend aus Kreuz, Ehrenkranz und zwei sich kreuzenden Gewehren, und dazu die Schrift: "Ehren-Tafel der im Felde gefallenen Kämpfer der Bürgermeisterei Kevelaer aus dem Kriegsjahre 1914". Danach folgten die Namen von Gefallenen. Ganz unten stand: "Wir bitten die Angehörigen der etwa im Kriege Gefallenen, uns gefl. sofort Mitteilung machen zu wollen, damit wir die Namen an dieser Stelle veröffentlichen können."

Um die "Begeisterung" für den Kriegsdienst zu fördern, richtete Kevelaers Bürgermeister Mathias Marx am 14. Oktober folgenden "Aufruf an die Kevelaerer männliche Jugend":

► "Eine eiserne Zeit ist für unser Volk angebrochen, eine Zeit, welche die höchsten Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und den Opfermut eines jeden stellt. Auch die heranwachsende Jugend soll nötigenfalls zu militärischem Hilfs- und Arbeitsdienst nach Maßgabe ihrer körperlichen Kräfte herangezogen werden.

Hierzu und für ihren späteren Dienst im Heere oder in der Marine bedarf sie einer besonderen militärischen Vorbereitung. Auf Grund des Ministerial-Erlasses vom 16. Aug. ds. Js. sollen auch in Kevelaer die jungen Leute, gleichviel ob sie bereits einem Jugend-Verein angehören oder nicht, gesammelt werden, um nach bestimmten, vom Kriegsministerium gegebenen Richtlinien unverzüglich herangebildet zu werden.

Die jungen Leute werden in militärisch geordnete Gruppen zusammengeschlossen und an bestimmten Nachmittagen in der Woche von gedienten Leuten ausgebildet. Ein Ueben mit der Waffe findet nicht statt.

Es wird darauf gerechnet, daß alle jungen Männer vom 16. bis zum 20. Lebensjahre, insbesondere auch diejenigen, welche vorläufig vom Heeresdienst zurückgestellt werden mußten, sich an dieser vaterländischen Veranstaltung beteiligen werden. Ueber regelmäßigen Besuch wird die von dem Kriegsministerium vorgeschriebene Bescheinigung erteilt.

Die Kevelaerer Jugend hat stets gezeigt, daß sie für körperliche Ausbildung, die ja in letzter Linie wieder für den Waffendienst tüchtig machen soll, begeistert ist. Deshalb wird sie erst recht jetzt nicht zurückstehen wollen, wo es sich unmittelbar um den Dienst des geliebten Vaterlandes handelt.

Darum, Ihr jungen Kevelaerer, tretet in diese 'Jugendwehr' ein und meldet euch zur Eintragung in die Stammrolle am Montag, den 19. ds. Mts., nachmittags 2 Uhr auf dem Rathaus."

Mitte November wurde in Kevelaer mit Unterstützung der Geistlichkeit eine solche

Jugendwehr gebildet. Über 100 junge Leute waren zur Stelle. Führer der Kompanie war Vize-Feldwebel M. Hoymann. Als Zugführer fungierten Hermann van Straelen, Joseph Plümpe und Albert Wilden. Pfarrer Peter Kempkes forderte die Mitglieder der Jugendwehr auf, "den Geist der Zucht und des Gehorsams sich anzugewöhnen, auch im kleinsten pünktlich zu sein."

Die "Jungsoldaten" zwischen 16 und 20 Jahren wurden mittwochs und sonntags unterrichtet und trainiert. Bei den Zeiten wurde Rücksicht darauf genommen, dass die jungen Männer sonntags an der Kriegsandacht um 17.30 Uhr in der Marienkirche (Basilika) teilnehmen konnten.

Mit dem Ende des ersten Kriegsjahrs 1914 und der abrupten "Entgeisterung" über den Kriegseinsatz, der immer mehr blutige Opfer forderte, wandelte sich auch die Berichterstattung im Kävels Bläche. War bis dahin immer bizarre Beschaulichkeit unter der Überschrift "Der europäische Krieg" angesagt gewesen, hieß es ab der KB-Ausgabe vom 4. November nur noch "Der Weltkrieg".

Die Kevelaerer waren in großer Sorge. Der Besuch der Jahreshauptversammlung des Elisabethvereins - aus dem später die Caritas-Konferenzen entstehen sollten - am 18. November war so überwältigend, dass Pfarrer Peter Kempkes bei der Begrüßung sagen konnte: "Elisabeth rief, und alle kamen". Den Festvortrag hielt Kaplan Küppers: "Elisabeth und der Krieg".

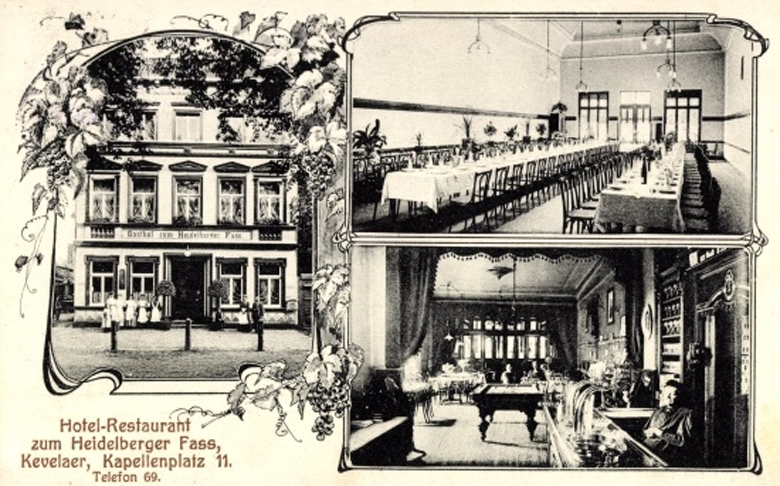

Kevelaer war ab dem 28. November tatsächlich eine Garnisonsstadt, wie eine Amtliche Bekanntmachung vom 23. November bestätigte:

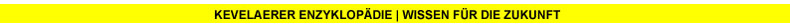

Das

Hotel-Restaurant "Heidelberger Fass" auf einer zeitgenössischen

Ansichtskarte.

Das

Hotel-Restaurant "Heidelberger Fass" auf einer zeitgenössischen

Ansichtskarte.

► "Nach einer Mitteilung des Königlichen Generalkommandos des VII.

Armee-Korps zu Münster werden vom nächsten Donnerstag ab in Kevelaer

zwei Rekruten-Depots in der Stärke von 5 Offizieren und 1400 Mann auf

mehrere Monate mit Verpflegung einquartiert."

► "Nach einer Mitteilung des Königlichen Generalkommandos des VII.

Armee-Korps zu Münster werden vom nächsten Donnerstag ab in Kevelaer

zwei Rekruten-Depots in der Stärke von 5 Offizieren und 1400 Mann auf

mehrere Monate mit Verpflegung einquartiert."

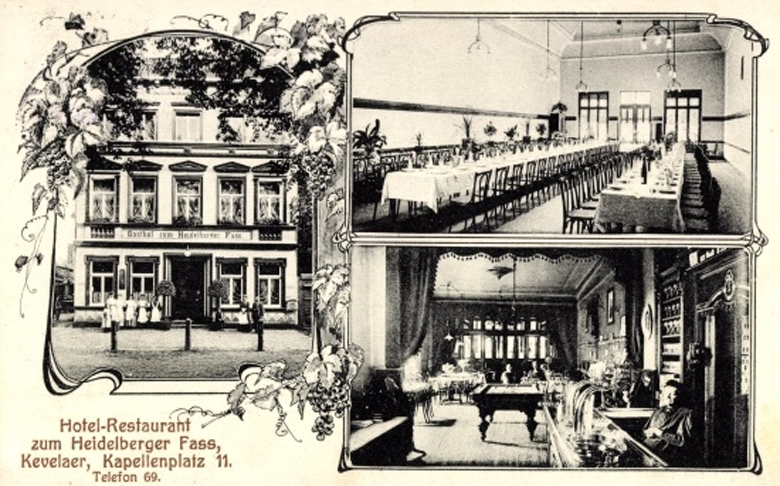

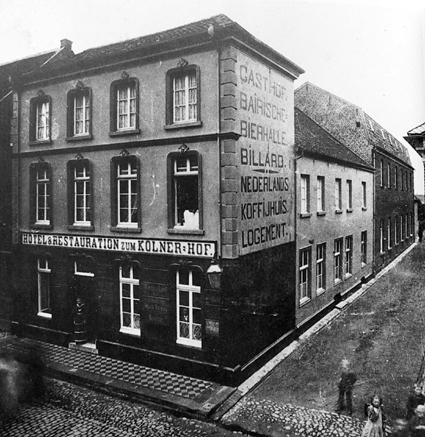

Der Kölner Hof.

Ungefähr 10.000 "Landsturmleute" wurden während des Ersten Weltkriegs im Gelderland untergebracht. Sie kamen in Trupps zu 500 und 600, wurden hier kurz ausgebildet und dann im Ordnungsdienst, in der Gefangenenüberwachung und unter Umständen auch an der Front eingesetzt. In Kevelaer waren die Rekrutierten kaum zu übersehen und zu überhören. Morgens war in aller Frühe lautstarkes Wecken. Die Signale schallten durch Kevelaer. Dann war auf dem Platz neben dem "Heidelberger Faß" Antreten. Hier wurden Befehle ausgegeben und in Empfang genommen. Dann ging es entweder zur Instruktionsstunde im Saal des Gesellenhauses oder zur Tellerschen Wiese auf Winnekendonk zu, wo die Soldaten "geschliffen wurden".

Die Kleiderkammer befand sich im "Kölner Hof". Dort wurden den Soldaten die Uniformen ausgehändigt und angepasst. In der Schule waren große Kessel aufgestellt, in denen das Mittagessen hergerichtet wurde.

Das erste Kriegsjahr ging zu Ende. Die schlimmsten Stellungskämpfe der Geschichte, die Millionen Männern völlig sinnlos das Leben kosteten, standen bevor. Und nach dem Krieg sollte mit Dolchstoßlegenden vom eigenen Versagen abgelenkt werden, was den Boden für den aufkommenden Nationalsozialismus bereitete.

Es war die Stunde Adolf Hitlers, der am 17. November 1914 die Explosion einer französischen Granate, der beinahe der ganze Stab zum Opfer gefallen wäre, überlebte. Hitler wurde für das Eiserne Kreuz vorgeschlagen, weil er einige Tage zuvor mit einem Kameraden unter feindlichem Beschuss das Leben des Kommandeurs geschützt hatte.

![]() Am 23. Dezember empfing Hitler das Eiserne Kreuz II. Klasse. Es war, wie

er sagte, "der glücklichste Tag meines Lebens".

Am 23. Dezember empfing Hitler das Eiserne Kreuz II. Klasse. Es war, wie

er sagte, "der glücklichste Tag meines Lebens".

Stolz trug der Diktator das Eiserne Kreuz II. Klasse aus dem Ersten Weltkrieg.

In Wirklichkeit war dieses Ereignis, wie wir heute wissen, der Beginn des Aufstiegs eines Diktators, der Deutschland in den Untergang führen sollte. Gleichzeitig löste Hitler den Holocaust an der Judenheit aus, um diese von ihm gehasste Gruppe von der Landkarte verschwinden zu lassen - das schlimmste Verbrechen an der Menschheit aller Zeiten.

Aus den vielen neuen Büchern zum Ersten Weltkrieg ragt die Arbeit von Christopher Clark hervor: "Die Schlafwandler". Mit Clarks Werk scheint sich ein Umdenken anzubahnen. "Die Deutschen tragen Schuld am Ersten Weltkrieg - aber nicht mehr als andere" (SPIEGEL). Die Zeit stellte eine "neue alte Lesart" fest (16.1.2014): "Die Staatsmänner Europas haben gleichsam unwillenltich agiert, wie 'Schlafwandler' eben, die sich der gefährlichen Konsequenzen ihres Tuns nicht bewusst sind."

Der Journalist und Historiker Volker Ullrich

(Abbildung r.), der 2013

mit einer Hitler-Biografie (Abbildung l.) auf den Markt gekommen ist, schrieb

in der Zeit:

Der Journalist und Historiker Volker Ullrich

(Abbildung r.), der 2013

mit einer Hitler-Biografie (Abbildung l.) auf den Markt gekommen ist, schrieb

in der Zeit:

► "Offenkundig spielen hier auch tief sitzende Entlastungsbedürfnisse eine Rolle: Wenn schon die deutsche Alleinschuld an der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs außer Zweifel steht, so will man doch wenigstens nicht am Ersten Weltkrieg schuld gewesen sein, jedenfalls nicht schuldiger als die anderen Mächte. Dieser Wunsch scheint umso übermächtiger zu werden, je mehr Deutschland aufgrund seiner ökonomischen Stärke eine führende Rolle in Europa spielt."

Weiterführende Links:

• EUROPEANA (www.europeana1914-1918.eu)

• Internationale Enzyklopädie des 1. Weltkriegs (www.1914-1918-online.net)

• Erster Weltkrieg (www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone)

• Erster Weltkrieg (www.iwm.org.uk)

► Kriegserklärung Österreichs an Serbien am 28. Juli 1914

Das Dorf Winnekendonk am 3. Mobilmachungstag im Sommer 1914. Alle Dörfer des Grenzgebiets wurden abgeriegelt und deren Eingänge streng bewacht wegen Spionagegefahr. Foto aus: Geldrischer Heimatkalender 1939, S. 44

Bereits am 24. Juli 1914 tauchte in großer Aufmachung am Kopf des damaligen Amtlichen Kreisblattes, der "Geldernschen Zeitung" im Verlag Chr. Ed. Müller zu Geldern, eine kriegerische Schlagzeile auf:

"Vor dem Ausbruch des Krieges".

Anlass für die martialische Aussage war die Ermordung des österreichischen Thronfolgers und seiner Gattin durch einen bosnischen Studenten am 28. Juni. Die Bluttat führte direkt in eine internationale Krise, da die serbische Regierung und die Öffentlichkeit zum Teil hinter dem Attentäter standen. Daraufhin hatte Österreich-Ungarn, gedeckt durch deutsche Treueversprechen, an Serbien ein Ultimatum gestellt (23. Juli), in dem gefordert wurde, die Schuldigen zu bestrafen und die Beteiligung Österreich-Ungarns an der Bluttat zu untersuchen.

Serbien antwortete zwar kompromissbereit (25. Juli), aber Österreich-Ungarn hielt die Reaktion für unbefriedigend, brach die diplomatischen Beziehungen zu Serbien ab und rief die Teilmobilmachung aus (25. Juli).

Am 28. Juli erklärte Österreich Serbien den Krieg.

Es war der Beginn des Ersten Weltkriegs. Britische und deutsche Vermittlungsversuche hatten die Kriegserklärung nicht verhindern können.

Rußland antwortete auf die Kriegserklärung mit einer Gesamtmobilmachung. Deutschland verschärfte die Situation und stellte am 31. Juli Ultimaten an Rußland (Einstellung der Mobilmachung) und Frankreich (Neutralitätserklärung für den Fall eines deutsch-russischen Konflikts). Da Rußland nicht reagierte, rief Deutschland die Mobilmachung aus und erklärte gegenüber Rußland den Krieg (1. August).

Schon am Tag zuvor, 30. Juli, war durch Geldern das Gerücht gelaufen, dass die jungen Männer zu den Fahnen gerufen würden. Die künftigen Soldaten strömten in die Gelderner Kneipen, um die neuesten Nachrichten aus Berlin zu hören. "Manche Arbeiter ließen sich schon ihren Lohn auszahlen, um im Falle einer Mobilmachung gleich zur Stelle zu sein. Am Abend kam es zu begeisterten Kundgebungen, und um Mitternacht zogen Bürgergruppen zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf dem Kleinen Markt. Dort wurden 'feurige Ansprachen' gehalten und patriotische Lieder gesungen" (Heinz Bosch, Illustrierte Geschichte der Stadt Geldern 1848-1969, Band 2, Geldern 1998, S. 16).

Am 30. Juli erschien ein Extra-Blatt des "Kevelaerer Volksblatts": "Mobilmachung in Deutschland". Am 1. August berichtete das Kävels Bläche:

► "Die Spannung, ob Deutschland mobilisiert wird, hat heute ihren Höhepunkt erreicht. In der Stunde, wo wir diese Zeilen vor Redaktionsschluß schreiben, liegt noch keine definitive Nachricht über die Mobilisierung unserer Wehrmacht vor. Doch ist diese ja nach den vorangegangenen Meldungen stündlich zu erwarten. Seitens der Eisenbahn-Direktion ist auf hiesiger Station der amtliche Fahrplan der Pilgerzüge für Samstag und die folgenden Tage heute morgen eingegangen, den wir an der üblichen Stelle veröffentlichen. Zweifellos werden die Sonderzüge hier eintreffen, wenn bis morgen die Mobilisierung nicht erfolgt. Im anderen Falle werden diese Züge nicht mehr abgelassen werden. Sobald wir eine Nachricht hierüber von bahnamtlicher Seite erhalten, werden wir diese durch Extrablatt unseren Lesern übermitteln."

Die Gemeinde Kevelaer erklärte sich bereit, für kurze Zeit Soldaten aufzunehmen, und wurde zur Garnisonsstadt deklariert (28. November). Die Soldaten wurden in Gaststätten und Privatquartieren untergebracht. In Kevelaer wurden ein Kriegslazarett eingerichtet und die Küche im Marienheim zur allgemeinen Suppenküche umgewandelt. Die Mädchen der Industriehandarbeitsschule nähten fortan warme Kleidung für die Soldaten an der Front.

Europa stand unmittelbar davor, einen weltweiten Krieg anzuzetteln. Deutschland erklärte Rußland den Krieg (1. August). Jetzt mobilisierte Großbritannien seine Flotte (1. August) und sicherte Frankreich Unterstützung zu (2. August). Kanada erklärte sich für den Fall eines Krieges mit Großbritannien solidarisch (2. August). Deutschland reagierte auf eine "unbefriedigende Antwort" aus Frankreich mit seiner Kriegserklärung (3. August).

Hitler in der Menschenmasse vor der Feldherrnhalle in München: "Hitler wurde wie andere Zehntausende vom nationalen Delirium erfaßt und begrüßte den Krieg enthusiastisch" (Ian Kershaw, Hitler 1889 - 1936, S. 128). - Hitlers künftiger Photograph Heinrich Hoffmann, der diese Großdemonstration in München fotografiert hatte, fertigte später Vergrößerungen von der Aufnahme an und entdeckte das Gesicht des 25-jährigen Hitler, von Kriegsbegeisterung erfasst, in der Bildmitte.

In der allgemeinen "Kriegsverrücktheit" - allerorten hatte sich in Deutschland überschäumende Begeisterung für den bevorstehenden Waffengang gezeigt - ließ sich in München auch dieser Rekrut nur zu gerne einberufen: Adolf Hitler, der am 2. August vor der Feldherrnhalle in der Menschenmasse stand, die frenetisch die deutsche Kriegserklärung an Rußland begrüßte - mit den Liedern "Die Wacht am Rhein" und "Deutschland über alles".

Am ersten Mobilmachungstag (2. August) "waren die Straßen voller einberufener Reservisten aus den Kreisen Geldern, Kleve und Moers gewesen, die sich bei dem Bezirkskommando am Ostwall zur Aufstellung des III. Reserve-Bataillons zu melden hatten. Unterkunft fanden die künftigen Soldaten in den Schulräumen und in den Sälen der Gastronomie sowie in zahlreichen Privatquartieren" (Heinz Bosch, Illustrierte Geschichte der Stadt Geldern 1848-1969, Band 2, Geldern 1998, S. 16).

Das Deutsche Reich kalkulierte mit der Neutralität Belgiens und der Niederlande. Deutschland forderte dennoch ein Durchmarschrecht für Belgien (2. August), das die belgische Regierung allerdings verweigerte (3. August). Trotzdem marschierten deutsche Truppen unter Verletzung der Neutralität Belgiens am 3. und 4. August durch das kleine Königreich. Großbritannien war über diese Verletzung empört und forderte ultimativ die Respektierung der Neutralität - was einer Kriegserklärung gleichkam (4. August).

Der Beginn des Ersten Weltkriegs führte dazu, dass in den Kreisen Geldern und Kleve ab dem 4. August die bis dahin planmäßig verkehrenden Eil- und Personenzüge ihre Fahrten auf der Strecke "Cleve-Köln" und umgekehrt einstellten. Es fuhren nur noch Militär-Lokalzüge.

Im Wallfahrtsort Kevelaer hielt sich die Kriegsbegeisterung noch eher in Grenzen. Am 4. August versammelten sich zahlreiche Kevelaerer zu einer Andacht vor der Gnadenkapelle. Dieser ersten "Kriegsandacht" sollten viele weitere folgen. Sie wurden bei ungünstiger Witterung in die Marienkirche (die spätere Basilika) verlegt.

Die Gnadenkapelle zu Kevelaer (Aufnahme aus 1929).

Derweil musste sich Kevelaers Bürgermeister Mathias Marx um die sichere Zustellung von Nachrichten kümmern. Er erließ am 4. August folgende Amtliche Bekanntmachung:

► "Die zum militärischen Nachrichtendienst benutzten Brieftauben tragen

die ihnen anvertrauten Depeschen in Aluminiumhülsen, die an den

Schwanzfedern oder an den Ständern befestigt sind.

► "Die zum militärischen Nachrichtendienst benutzten Brieftauben tragen

die ihnen anvertrauten Depeschen in Aluminiumhülsen, die an den

Schwanzfedern oder an den Ständern befestigt sind.Bürgermeister Mathias Marx.

Tritt eine Taube mit Depesche in einem fremden Taubenschlage ein oder wird sie eingefangen, so ist sie ohne Berührung der an ihr befindlichen Depesche unverzüglich, falls eine Fortifikation am Orte, an diese, andernfalls an die oberste Militär- oder Marinebehörde auszuhändigen. Ist auch eine Militär- oder Marinebehörde nicht am Orte, so ist die Taube an den Gemeindevorstand zu übergeben, der für die Weiterbeförderung der Depesche an die Militärbehörde oder an den Befehlshaber der nächsten Truppenabteilung sorgen wird.

Die Durchführung dieses Verfahrens erheischt die tätige Mitwirkung der gesamten Bevölkerung. Von ihrer patriotischen Gesinnung wird erwartet, daß jedermann, der in den Besitz einer Brieftaube gelangt, bereitwillig den vorstehenden Anordnungen entsprechen wird.

Kevelaer, den 4. August 1914.

Der Bürgermeister: Marx."

Am selben Tag wurden am Niederrhein sämtliche Volksschulen geschlossen. Die Schüler der Oberklassen sollten sich als Erntearbeiter zur Verfügung stellen, um die zum Kriegsdienst einberufenen Männer zu ersetzen und "in dieser entscheidenden Stunde für die nationale Sache ein Opfer zu bringen."

Das Kävels Bläche berichtete am 5. August:

► "Im wirtschaftlichen Handel und Wandel machen sich bereits die ernsten kriegerischen Zeiten bemerkbar. Die Lebensmittelgeschäfte konnten in den letzten Tagen dem Andrang der Kunden kaum Stand halten und mußten zeitweise wegen Überfüllung die Lokale schließen. Dabei war allenthalben eine Preissteigerung der Waren zu konstatieren. Einer willkürlichen Steigerung der Preise in diesen schweren Zeiten sollte aber behördlicherseits zeitig ein Riegel vorgeschoben werden. (…) Sehen wir den kommenden Ereignissen mit Gottvertrauen entgegen und beschreiten wir den Weg, den uns E. Majestät der Kaiser gewiesen, als er der Berliner Bevölkerung sagte, gehet in die Kirche und betet zu Gott um seine Gnade. Wir gehen vielleicht schweren Zeiten entgegen; aber mit Mut und Gottvertrauen stehen wir ihnen nicht ungerüstet gegenüber. Wird wirklich das letzte und schwerste von uns verlangt, nun dann, wir sind bereit".

Die Kirche unterstützte die Bevölkerung in diesem Betreben: In einem feierlichen Bittamt am 6. August in der Marienkirche (Basilika) ging es laut KB-Bericht um die "Erflehung des göttlichen Beistandes in den unserem Vaterland bevorstehenden Kämpfen."

In Geldern rief die Pfarrgeistlichkeit die Reservisten zum Empfang der heiligen Sakramente auf. Bei einer Bittandacht am 5. August war die Gelderner Pfarrkirche überfüllt. "Die Beichtstühle der Pfarrkirche waren bis in die späte Nacht umlagert, und auch am folgenden Tag eilten die Soldaten vom Niederrhein zur Beichte und zum Empfang der Sakramente in die Kirche." (Heinz Bosch, Illustrierte Geschichte der Stadt Geldern 1848-1969, Band 2, Geldern 1998, S. 16).

Die Kevelaerer Zeitung wurde nunmehr nicht müde, die Leserschaft auf den Krieg einzustimmen. Am 5. August schrieb sie unter der großen Überschrift "Für's Vaterland":

► "Eine Schicksalsstunde hat für Europa geschlagen. (…) So gewaltige Kräfte der Zerstörung, wie ein europäischer Krieg in der Gegenwart sie entfesseln kann, sind bisher niemals entfaltet und aufgespeichert worden."

Es folgte die (geschichtsklitternde) Versicherung, dass nicht Deutschland Schuld habe an diesem Krieg. "Heute muß auch das Deutsche Reich das Schwert ziehen. Die Treue gegen seine Bundesgenossen und sein eigenes Lebensinteresse lassen ihm keine Wahl."

Der Artikel endete mit der fetten Schlagzeile, die quer über die Zeitungsseite gedruckt war: "Mit Gott für König und Vaterland, für Kaiser und Reich! Es lebe der Kaiser! Heil dem deutschen Vaterlande!"

Am 6. August erfuhren die Kevelaerer aus einer Amtlichen Bekanntmachung im KB:

► "Der Gemeinderat von Kevelaer hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, aus Anlaß der gegenwärtigen Kriegslage bei den Schwestern von der hiesigen Bewahrschule unter Mitwirkung des Elisabethvereins eine Volksküche einzurichten, in welcher den notleidenden Bewohnern von Kevelaer bis auf weiteres jeden Mittag angemessene Kostportionen, bestehend aus einer Suppe von Reis, Gerste, Hülsenfrüchten, Kartoffeln u.s.w. mit Fleischbeilage verabreicht werden sollen.

Als Empfänger kommen inbetracht:

1. alle Familien, welche zur Zeit von der Armenverwaltung eine fortlaufende oder periodische Unterstützung erhalten,

2. diejenigen bedürftigen Familien, deren Ernährer zu den Fahnen einberufen sind,

3. solche Familien, die durch den Kriegszustand brotlos oder doch im Verdienst erheblich geschmälert worden sind.

…

Kevelaer, den 6. August 1914.

Der Bürgermeister: Marx."

Die Verpflegung wurde teils kostenlos ausgegeben (an Menschen, die unter Nr. 1 fallen), sonst waren 10 Pf. pro Portion zu zahlen. Menschen, die unter Nr. 2 fielen, bekamen das Geld von ihrer Unterstützung abgezogen; Menschen, die unter Nr. 3 fielen, sollten das Geld nach dem Krieg zurückzahlen.

Und immer wieder Kriegsbegeisterung, so auch am 8. August im Kävels Bläche:

► "Die Mobilmachung und die Kriegsnachrichten haben wie andernwärts, so auch hier, helle Begeisterung erweckt, die ganz besonders in zahlreichen Meldungen von Freiwilligen zum Ausdruck kommt. Es sollen annähernd 200 aus unserer Heimatgemeinde sein. Diese Zahlen sprechen für sich und stellen den tapferen, vaterlandstreuen Söhnen des Niederrheins das glänzendste Zeugnis aus. (…) Auf Wiedersehen, auf baldiges frohes Wiedersehen, Ihr Wackeren, die ihr hinausziehen dürft, die Reihen jener Tausenden zu vermehren, die schon gerüstet und gewappnet an des Reiches Grenzen stehen. Auf Wiedersehen, Ihr Getreuen! Wir empfehlen euch dem Schutze des Allmächtigen und seiner gnadenreichen Mutter, der 'Trösterin der Betrübten' und wollen unsere Gebete so lange fortsetzen, bis wir euch wohlbehalten wieder in unserer Mitte haben. Auf Wiedersehen!"

Eine bischöfliche Verordnung gestattete während des Krieges, bei Arbeitskräftemangel dringende Feldarbeiten an den Sonn- und Feiertagen auszuführen. Ferner wurde das Fast- und Abstinenzgebot völlig dispensiert. Es durfte also an allen Tagen nach Belieben Fleisch gegessen werden - so lange der Krieg dauerte.

Die Pfarrgeistlichkeit im Wallfahrtsort Kevelaer ließ

sich von der "Kriegsverrücktheit" allerdings kaum anstecken. Der Rektor

der Wallfahrt, Peter Kempkes, hatte sich am 7. August in die

Gnadenkapelle begeben und das Gnadenbild sichergestellt. Es war durch ein

altes Bild "Maria Kevelaer" ersetzt worden.

Die Pfarrgeistlichkeit im Wallfahrtsort Kevelaer ließ

sich von der "Kriegsverrücktheit" allerdings kaum anstecken. Der Rektor

der Wallfahrt, Peter Kempkes, hatte sich am 7. August in die

Gnadenkapelle begeben und das Gnadenbild sichergestellt. Es war durch ein

altes Bild "Maria Kevelaer" ersetzt worden. Pfarrer Peter Kempkes.

Das Original wurde im Boden des Umgangs der Kerzenkapelle vergraben. Diese heimliche Arbeit, die von der Öffentlichkeit unbemerkt blieb, führte Maurermeister Peter Tebartz aus. Dem Gnadenbild wurde eine Urkunde beigegeben:

► "Dieses wahre Gnadenbild der Trösterin der Betrübten von Kevelaer wurde aus Anlaß des Krieges aus der Gnadenkapelle genommen, durch ein altes Bild Maria Kevelaer ersetzt, und im Boden des Umganges der Kerzenkapelle vergraben durch Maurermeister Peter Tebartz. Gebe Gott, dass diese Vorsorge unbegründet war und dass bald wieder ein glücklicher und dauernder Friede uns werde. Kevelaer, den 7. Aug. 1914, G. Kempkes, Pfr., Küppers, Kpl."

Bereits am 27. Oktober wurde das Gnadenbild aus seinem Versteck in der

Kerzenkapelle zurückgeholt, vorübergehend in einer eisernen Schachtel

aufbewahrt und am 1. Dezember 1914 an seinen angestammten Platz in der

Gnadenkapelle - durch Goldschmied Fr. Bausch in Gegenwart von Pfarrer

Kempkes - eingebaut.

Bereits am 27. Oktober wurde das Gnadenbild aus seinem Versteck in der

Kerzenkapelle zurückgeholt, vorübergehend in einer eisernen Schachtel

aufbewahrt und am 1. Dezember 1914 an seinen angestammten Platz in der

Gnadenkapelle - durch Goldschmied Fr. Bausch in Gegenwart von Pfarrer

Kempkes - eingebaut. Kerzenkapelle zu Kevelaer: Versteck für das Gnadenbild im Ersten Weltkrieg.

Später - beim Vordringen der Kriegsgegner im Oktober und November 1918 und bei den inneren Unruhen im Deutschen Reich - wurde das Gnadenbild erneut vergraben - wiederum durch Maurermeister Peter Tebartz, wie eine Urkunde vom 9. November 1918 vermerkt.

Mit Beginn der französischen Offensive gegen Elsaß-Lothringen (14. August), die mit der Schlacht bei Mülhausen (19. August) zum Stehen kam, startete auch die deutsche Offensive - mit Einmarsch in Brüssel (20. August), raschem Einfall in Frankreich, der die französische Regierung zum Ausweichen nach Bordeaux zwang (3. September), und der Schlacht an der Marne (6. bis 9. September), die zum Erstarren der Front führte.

Derweil wurden die Kevelaerer vom Kävels Bläche auf Kriegsbegeisterung eingeschworen (15. August):

► "'Not lehrt beten', Not weckt aber auch Liebe. Schwere Zeiten sind gekommen über unser liebes Vaterland, unsere Herzen seufzen tief auf. Aber Freude durchdringt uns, wenn wir schauen allgemein die Flammen hl. Begeisterung derer, die hinausrücken ins Feld der Ehre zum schweren Kampf und Streit, sowie derer, die daheim bleiben, und da beten, daß der l. Gott schütze und segne unser Vaterland und unsere Truppen. Christliche Liebestätigkeit ist allüberall wirksam, wo es gilt, Not zu lindern oder ihr vorzubeugen.

Von behördlicher Seite, von Vereinen und Privatpersonen ist schon vieles geschehen. Auch in Kevelaer ist man nicht rückständig, es sei nur erinnert an die bereits am Montag in Betrieb gesetzte Garküche bei den Schwestern in der Bewahrschule, ferner [an] die einzelnen Vereine, die aus ihrer Kasse eine ansehnliche Summe zur Linderung der allgemeinen Not zur Verfügung gestellt haben.

Montag abend beschlossen die Mitglieder des Vorstandes des kath. Arbeitervereins, das Vermögen des Vereins den Mitgliedern des Vereins und den Angehörigen zur Verfügung zu stellen. (... Es soll ...) Fürsorge getroffen werden, daß für die zur Fahne Einberufenen, sowie für die Arbeitslosen die Beiträge für die Krankenkasse weitergezahlt werden, damit vor allem bei der Familienversicherung die Angehörigen des Nutzens der Krankenkasse nicht verlustig gehen. Ferner wurde die Einrichtung eines Sekretariats zur Auskunft in allen Sachen, die sonst vom Arbeitersekretär geregelt wurden, beschlossen. Sprechstunden sind Mittwochs und Freitags von 6 - 8 Uhr nachmittags bei Herrn Braunmüller (Mühlenstr.).

Schließlich wurde angeregt und sehr beifällig aufgenommen, daß Gartenarbeiten u. s. w. bei Familien der Mitglieder, wo der Vater oder Sohn eingezogen, von freiwilligen Arbeitern ohne jedes Entgelt ausgeführt werden sollen. Weitere Entschließungen werden, wenn nötig, folgen."

Gleichwohl sah es der Vermieter-Verein von Kevelaer für nötig an, am 22. August diese Anzeige im KB aufzugeben:

► "Der Vermieter-Verein Kevelaer macht seine Mitglieder darauf aufmerksam, daß der bestehende Kriegszustand die Zahlung der Miete nicht aufhebt. Bedürftigen Familien kann auf Antrag die Miete gestundet werden, und wollen sich dieselben mit ihrem Vermieter verständigen. Der Vorstand."

Am 9. September mahnte im KB das Ortskartell Kevelaer im Reichsdeutschen Mittelstands-Verband:

► "Man begegnet zuweilen der Ansicht, daß nach dem Ausbruch des Krieges die Bezahlung der Rechnungen der Handwerker und Kaufleute etc. einstweilen nicht mehr zu erfolgen brauche. Diese Ansicht ist durchaus irrig, da auch nach Eintritt der Mobilmachung die eingegangenen Verträge und Zahlungsverpflichtungen unverändert in Geltung bleiben. Während die Handwerker, Kaufleute und Gewerbetreibenden von ihren Gläubigern zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten dringend angehalten werden, droht andererseits der Eingang ihrer eigenen Forderungen zu stocken. Die verehrten Mitbürger werden daher dringend gebeten, die Rechnungen sofort zu bezahlen, soweit sie dazu auf irgendeine Weise in der Lage sind, damit das Erwerbsleben im vaterländischen Interesse weiter geführt werden kann."

Die erste Nachricht über einen gefallenen Soldaten aus Kevelaer war bereits am 26. August im KB erschienen:

► "Wir erhalten die Trauernachricht, daß der Herr Lehrer Karl Hellwig, Leutnant des Infant.-Reg. Nr. 144 in Metz, den Heldentod fürs Vaterland starb." Gleichzeitig erschienen im KB die Traueranzeige der Familie sowie Nachrufe des Turnvereins und der Lehrerschaft Kevelaers.

Am 9. September brachte das Kävels Bläche folgende Amtliche Bekanntmachung:

► "Durch die Unterbringung einer großen Anzahl Verwundeter in Kevelaer ist eine ordnungsmäßige Versorgung des Ortes mit Lebensmitteln durchaus erforderlich und wird deshalb den Verkäufern bis auf weiteres der Ankauf marktgängiger Waren, wie von Eiern, Butter, Kartoffeln und Gemüse auf dem Wochenmarkte erst ab 10 Uhr vormittags gestattet."

Gleichzeitig bat Bürgermeister Marx in einer zweiten Amtlichen Bekanntmachung:

► "Diejenigen Bewohner von Kevelaer, welche geneigt sind, verwundeten Kriegern ein helles, luftiges Zimmer mit voller Verpflegung gegen eine tägliche Vergütung von zwei Mark (für jeden Offizier 2,50 Mk.) zur Verfügung zu stellen, wollen sich vormittag bei mir melden."

In der gleichen KB-Ausgabe fand sich auch eine Eigenanzeige der Druckerei und des Verlags J. Köster: "Patriotische Kriegs-Postkarten in großer Auswahl soeben eingetroffen." Außerdem wurde im KB (28. Oktober) für folgende Schriften geworben:

► "Soeben erschienen im Verlage von Butzon & Bercker m. b. H., Kevelaer: Gottes Trost in Kriegsnot. Betrachtungen und Gebete zur Erbauung und Aufmunterung für die Angehörigen der im Felde kämpfenden, verwundeten und gefallenen Krieger. Von Th. Tremming, Rektor. Mit Genehmigung der geistlichen Obrigkeit. Preis 50 Pfg.. Vorrätig bei J. Köster, Kevelaer."

Ferner wurden bei Köster angeboten: "Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914 mit vielen Kunstblättern und Karten. Eine fortlaufende Kriegsgeschichte, Berichte von Kriegsschauplätzen, Mitteilungen von Mitkämpfern u.s.w. Pro Heft 25 Pfg., Bisher sind 7 Hefte erschienen, welche in grösserer Anzahl vorrätig sind. Bestellungen werden jederzeit entgegengenommen." Der Kriegsverlauf wurde wie in einem Fortsetzungsroman nachgezeichnet.

Am 30. September erschien im KB zum ersten Mal die Rubrik "Ehren-Tafel". In einem dick schwarz umrandeten Kästchen stand oben ein Emblem, bestehend aus Kreuz, Ehrenkranz und zwei sich kreuzenden Gewehren, und dazu die Schrift: "Ehren-Tafel der im Felde gefallenen Kämpfer der Bürgermeisterei Kevelaer aus dem Kriegsjahre 1914". Danach folgten die Namen von Gefallenen. Ganz unten stand: "Wir bitten die Angehörigen der etwa im Kriege Gefallenen, uns gefl. sofort Mitteilung machen zu wollen, damit wir die Namen an dieser Stelle veröffentlichen können."

Um die "Begeisterung" für den Kriegsdienst zu fördern, richtete Kevelaers Bürgermeister Mathias Marx am 14. Oktober folgenden "Aufruf an die Kevelaerer männliche Jugend":

► "Eine eiserne Zeit ist für unser Volk angebrochen, eine Zeit, welche die höchsten Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und den Opfermut eines jeden stellt. Auch die heranwachsende Jugend soll nötigenfalls zu militärischem Hilfs- und Arbeitsdienst nach Maßgabe ihrer körperlichen Kräfte herangezogen werden.

Hierzu und für ihren späteren Dienst im Heere oder in der Marine bedarf sie einer besonderen militärischen Vorbereitung. Auf Grund des Ministerial-Erlasses vom 16. Aug. ds. Js. sollen auch in Kevelaer die jungen Leute, gleichviel ob sie bereits einem Jugend-Verein angehören oder nicht, gesammelt werden, um nach bestimmten, vom Kriegsministerium gegebenen Richtlinien unverzüglich herangebildet zu werden.

Die jungen Leute werden in militärisch geordnete Gruppen zusammengeschlossen und an bestimmten Nachmittagen in der Woche von gedienten Leuten ausgebildet. Ein Ueben mit der Waffe findet nicht statt.

Es wird darauf gerechnet, daß alle jungen Männer vom 16. bis zum 20. Lebensjahre, insbesondere auch diejenigen, welche vorläufig vom Heeresdienst zurückgestellt werden mußten, sich an dieser vaterländischen Veranstaltung beteiligen werden. Ueber regelmäßigen Besuch wird die von dem Kriegsministerium vorgeschriebene Bescheinigung erteilt.

Die Kevelaerer Jugend hat stets gezeigt, daß sie für körperliche Ausbildung, die ja in letzter Linie wieder für den Waffendienst tüchtig machen soll, begeistert ist. Deshalb wird sie erst recht jetzt nicht zurückstehen wollen, wo es sich unmittelbar um den Dienst des geliebten Vaterlandes handelt.

Darum, Ihr jungen Kevelaerer, tretet in diese 'Jugendwehr' ein und meldet euch zur Eintragung in die Stammrolle am Montag, den 19. ds. Mts., nachmittags 2 Uhr auf dem Rathaus."

Mitte November wurde in Kevelaer mit Unterstützung der Geistlichkeit eine solche

Jugendwehr gebildet. Über 100 junge Leute waren zur Stelle. Führer der Kompanie war Vize-Feldwebel M. Hoymann. Als Zugführer fungierten Hermann van Straelen, Joseph Plümpe und Albert Wilden. Pfarrer Peter Kempkes forderte die Mitglieder der Jugendwehr auf, "den Geist der Zucht und des Gehorsams sich anzugewöhnen, auch im kleinsten pünktlich zu sein."

Die "Jungsoldaten" zwischen 16 und 20 Jahren wurden mittwochs und sonntags unterrichtet und trainiert. Bei den Zeiten wurde Rücksicht darauf genommen, dass die jungen Männer sonntags an der Kriegsandacht um 17.30 Uhr in der Marienkirche (Basilika) teilnehmen konnten.

Mit dem Ende des ersten Kriegsjahrs 1914 und der abrupten "Entgeisterung" über den Kriegseinsatz, der immer mehr blutige Opfer forderte, wandelte sich auch die Berichterstattung im Kävels Bläche. War bis dahin immer bizarre Beschaulichkeit unter der Überschrift "Der europäische Krieg" angesagt gewesen, hieß es ab der KB-Ausgabe vom 4. November nur noch "Der Weltkrieg".

Die Kevelaerer waren in großer Sorge. Der Besuch der Jahreshauptversammlung des Elisabethvereins - aus dem später die Caritas-Konferenzen entstehen sollten - am 18. November war so überwältigend, dass Pfarrer Peter Kempkes bei der Begrüßung sagen konnte: "Elisabeth rief, und alle kamen". Den Festvortrag hielt Kaplan Küppers: "Elisabeth und der Krieg".

Kevelaer war ab dem 28. November tatsächlich eine Garnisonsstadt, wie eine Amtliche Bekanntmachung vom 23. November bestätigte:

Das

Hotel-Restaurant "Heidelberger Fass" auf einer zeitgenössischen

Ansichtskarte.

Das

Hotel-Restaurant "Heidelberger Fass" auf einer zeitgenössischen

Ansichtskarte. ► "Nach einer Mitteilung des Königlichen Generalkommandos des VII.

Armee-Korps zu Münster werden vom nächsten Donnerstag ab in Kevelaer

zwei Rekruten-Depots in der Stärke von 5 Offizieren und 1400 Mann auf

mehrere Monate mit Verpflegung einquartiert."

► "Nach einer Mitteilung des Königlichen Generalkommandos des VII.

Armee-Korps zu Münster werden vom nächsten Donnerstag ab in Kevelaer

zwei Rekruten-Depots in der Stärke von 5 Offizieren und 1400 Mann auf

mehrere Monate mit Verpflegung einquartiert."Der Kölner Hof.

Ungefähr 10.000 "Landsturmleute" wurden während des Ersten Weltkriegs im Gelderland untergebracht. Sie kamen in Trupps zu 500 und 600, wurden hier kurz ausgebildet und dann im Ordnungsdienst, in der Gefangenenüberwachung und unter Umständen auch an der Front eingesetzt. In Kevelaer waren die Rekrutierten kaum zu übersehen und zu überhören. Morgens war in aller Frühe lautstarkes Wecken. Die Signale schallten durch Kevelaer. Dann war auf dem Platz neben dem "Heidelberger Faß" Antreten. Hier wurden Befehle ausgegeben und in Empfang genommen. Dann ging es entweder zur Instruktionsstunde im Saal des Gesellenhauses oder zur Tellerschen Wiese auf Winnekendonk zu, wo die Soldaten "geschliffen wurden".

Die Kleiderkammer befand sich im "Kölner Hof". Dort wurden den Soldaten die Uniformen ausgehändigt und angepasst. In der Schule waren große Kessel aufgestellt, in denen das Mittagessen hergerichtet wurde.

Das erste Kriegsjahr ging zu Ende. Die schlimmsten Stellungskämpfe der Geschichte, die Millionen Männern völlig sinnlos das Leben kosteten, standen bevor. Und nach dem Krieg sollte mit Dolchstoßlegenden vom eigenen Versagen abgelenkt werden, was den Boden für den aufkommenden Nationalsozialismus bereitete.

Es war die Stunde Adolf Hitlers, der am 17. November 1914 die Explosion einer französischen Granate, der beinahe der ganze Stab zum Opfer gefallen wäre, überlebte. Hitler wurde für das Eiserne Kreuz vorgeschlagen, weil er einige Tage zuvor mit einem Kameraden unter feindlichem Beschuss das Leben des Kommandeurs geschützt hatte.

Stolz trug der Diktator das Eiserne Kreuz II. Klasse aus dem Ersten Weltkrieg.

In Wirklichkeit war dieses Ereignis, wie wir heute wissen, der Beginn des Aufstiegs eines Diktators, der Deutschland in den Untergang führen sollte. Gleichzeitig löste Hitler den Holocaust an der Judenheit aus, um diese von ihm gehasste Gruppe von der Landkarte verschwinden zu lassen - das schlimmste Verbrechen an der Menschheit aller Zeiten.

Aus den vielen neuen Büchern zum Ersten Weltkrieg ragt die Arbeit von Christopher Clark hervor: "Die Schlafwandler". Mit Clarks Werk scheint sich ein Umdenken anzubahnen. "Die Deutschen tragen Schuld am Ersten Weltkrieg - aber nicht mehr als andere" (SPIEGEL). Die Zeit stellte eine "neue alte Lesart" fest (16.1.2014): "Die Staatsmänner Europas haben gleichsam unwillenltich agiert, wie 'Schlafwandler' eben, die sich der gefährlichen Konsequenzen ihres Tuns nicht bewusst sind."

Der Journalist und Historiker Volker Ullrich

(Abbildung r.), der 2013

mit einer Hitler-Biografie (Abbildung l.) auf den Markt gekommen ist, schrieb

in der Zeit:

Der Journalist und Historiker Volker Ullrich

(Abbildung r.), der 2013

mit einer Hitler-Biografie (Abbildung l.) auf den Markt gekommen ist, schrieb

in der Zeit: ► "Offenkundig spielen hier auch tief sitzende Entlastungsbedürfnisse eine Rolle: Wenn schon die deutsche Alleinschuld an der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs außer Zweifel steht, so will man doch wenigstens nicht am Ersten Weltkrieg schuld gewesen sein, jedenfalls nicht schuldiger als die anderen Mächte. Dieser Wunsch scheint umso übermächtiger zu werden, je mehr Deutschland aufgrund seiner ökonomischen Stärke eine führende Rolle in Europa spielt."

Weiterführende Links:

• EUROPEANA (www.europeana1914-1918.eu)

• Internationale Enzyklopädie des 1. Weltkriegs (www.1914-1918-online.net)

• Erster Weltkrieg (www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone)

• Erster Weltkrieg (www.iwm.org.uk)

![]()