|

|

|

|

|

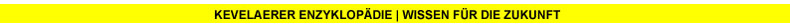

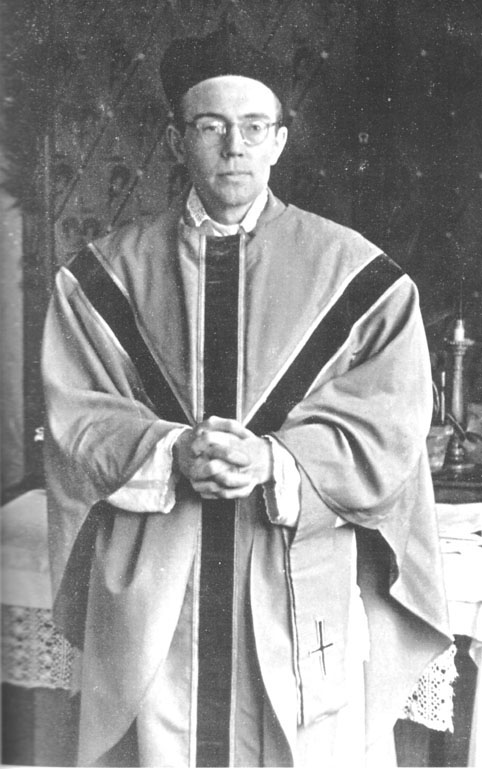

Leisner,

Karl

► Der Selige und seine Beziehung zur Marienstadt Kevelaer

* 28.2.1915 Rees, gew. 17.12.1944 Dachau

† 12.8.1945 Planegg, Seligsprechung 23.6.1996

Am

dritten Advent 1944 empfing Karl Leisner in einer Baracke des

KZ Dachau heimlich seine Priesterweihe. Wenige Tage später, am Zweiten

Weihnachtstag 1944, zelebrierte er seine einzige Heilige Messe, die

zugleich seine Primizfeier war. Er starb kurz nach der Befreiung.

Am

dritten Advent 1944 empfing Karl Leisner in einer Baracke des

KZ Dachau heimlich seine Priesterweihe. Wenige Tage später, am Zweiten

Weihnachtstag 1944, zelebrierte er seine einzige Heilige Messe, die

zugleich seine Primizfeier war. Er starb kurz nach der Befreiung.

Im niederrheinischen Marienwallfahrtsort Kevelaer hatte Karl Leisner vor dem Gnadenbild Zeit seines kurzen Lebens immer wieder Trost und Fürsprache erbeten und irgendwann begonnen, um Wegweisung für ein besonderes Anliegen zu bitten.

Leisner, der in Rees geboren war und in Kleve aufwuchs, wollte wissen, ob er zum Priester berufen war. Er empfing wichtige Impulse, die ihn auf seinem Weg bestärkten. So hielt er es in seinen Tagebüchern fest. Schon als Kind hatte Karl begonnen, sein Leben aufzuschreiben. Er war 13, als er am 7. September 1928 notierte: "Mit Mama, Willi, Ferdinand und Maria machte ich heute eine Wallfahrt nach Kevelaer. Wir fuhren um 6.45 Uhr mit dem Zug dorthin. Wir beichteten in der Beichtkapelle. Um 9.00 Uhr hörten wir eine Messe, in der wir kommunizierten. Die Kerzen opferten wir in der Gnadenkapelle und besuchten dort die Muttergottes."

Zwischen diesem Eintrag und einem sehr viel späteren vom 28. April 1939 liegen Welten…

Karl, der ab 1934 die katholische Jugend auf Kreis-, Bezirks- und Bistumsebene führte, war inzwischen Theologiestudent und Priesterkandidat in Münster. Die "braunen" Machenschaften erschütterten ihn. "Doch Kevelaer half ihm, sein Schicksal zu verdauen", sagte 2005 bei einem Referat der Präsident des Internationalen Karl Leisner-Kreises Hans-Karl Seeger. Eine innige Marienfrömmigkeit sei Leisner in die Wiege gelegt worden.

Leisners

Schwester Elisabeth Haas erzählte 2007 bei einem Pastoralkongress in

Kevelaer: „Er ist schon ganz früh von der Gestapo beschattet worden.“

1937 waren Leisners Tagebücher nach einem Reichsarbeitsdienst von der

Gestapo beschlagnahmt worden. Leisner sei über dieses Unrecht

erschüttert gewesen, zur Muttergottes nach Kevelaer gefahren, habe dort

geweint und um Trost und Beistand gebetet. Keiner in der Familie habe

daran gezweifelt, dass richtig war, was der Bruder tat. „Wir waren alle

im Glauben gefestigt. Christus war die Mitte, nicht der

Nationalsozialismus.“

Leisners

Schwester Elisabeth Haas erzählte 2007 bei einem Pastoralkongress in

Kevelaer: „Er ist schon ganz früh von der Gestapo beschattet worden.“

1937 waren Leisners Tagebücher nach einem Reichsarbeitsdienst von der

Gestapo beschlagnahmt worden. Leisner sei über dieses Unrecht

erschüttert gewesen, zur Muttergottes nach Kevelaer gefahren, habe dort

geweint und um Trost und Beistand gebetet. Keiner in der Familie habe

daran gezweifelt, dass richtig war, was der Bruder tat. „Wir waren alle

im Glauben gefestigt. Christus war die Mitte, nicht der

Nationalsozialismus.“

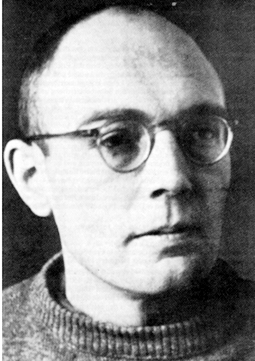

Karl Leisner zelebrierte nur eine einzige Heilige Messe.

So blieb Karl Leisner auf den Einzigen konzentriert, den er als seinen Herrn anerkannte – und schrieb weiter Tagebuch. Am besagten Apriltag 1939 hielt er fest: "Ich bin erschlagen. Ich finde bei Ihm, was ich irgendwie alles schon einmal gespürt habe aus dem Geschehen der Zeit. Christus, das Geheimnis der Kraft Europas. Sicher das größte, tiefste und unergründlichste. Herr, wohin willst du mich? Dahin gehe ich - auch in der Nacht, in Not und Leid."

Er ahnte nicht, dass die Nacht ihn sehr schnell in ihre Gewalt bekommen würde. Denn bald darauf sprach er einen verhängnisvollen Satz.

Wegen einer Lungentuberkulose war er in ein Sanatorium in St. Blasien eingeliefert worden. Er hörte mit anderen die Radiomeldung zum gescheiterten Attentat auf Hitler am 8. November 1939 in München. Leisner sagte: „Schade, dass der Führer nicht dabei war.“ Karl Leisner wurde denunziert, verhaftet und 1940 ins KZ Dachau eingeliefert.

Hier blieb er bei dem, was ihm heilig und wichtig war. Es gelang ihm, Briefe aus dem KZ an seinen Vater zu schmuggeln. Der arbeitete als Rentmeister an der Gerichtskasse in Kleve und bat einen jungen Mann seines Vertrauens, der aus Kevelaer stammte und gerade ausgebildet wurde, ihm bei einer verbotenen und lebensgefährlichen Arbeit zu helfen. Es war der spätere Rechtspfleger, Bürgermeister und Ehrenbürgermeister der Marienstadt Karl Dingermann. Er vervielfältigte Briefe von Karl Leisner, damit der Vater sie an jene Personen weiterleiten konnte, die der Sohn in den Schreiben direkt angesprochen und gegrüßt hatte.

Die Geschichte von Leisners Priesterweihe im KZ ist oft erzählt worden. So bildreich und eindrucksvoll, wie sie sich am 26. Oktober 1997, am Geburtstag der Mutter Karl Leisners, im Brunnenhof der Kevelaerer Basilika darstellte, ist sie wohl selten empfunden worden.

Der Düsseldorfer Künstler Bert Gerresheim enthüllte an der Sakristei gemeinsam mit Pastor Richard Schulte Staade ein „Ereignisbild“, ein bronzenes „Portal der Versöhnung“, das bis heute Leisners Geschichte erzählt. Der Betrachter steht dem knieenden Karl Leisner gegenüber, sieht hinter ihm ein junges Mädchen, Gärtnerin im KZ, das bei Gefahr für das eigene Leben in einem Azaleenstrauß Messgegenstände in die Zelle schmuggelt, damit Leisner sich heimlich auf seine Priesterweihe vorbereiten kann; rechts steht der Bischof von Clermont-Ferrand, Gabriel Piguet, französischer Mitgefangener im deutschen KZ Dachau, der über alle Feindschaft der Völker hinweg an dem knieenden Leisner die Weihe vollzieht. Eine Geste unglaublichen Friedens lange vor Kriegsende.

Das alles erfasst der Betrachter in Kevelaer unmittelbar. Und doch ist im Hintergrund viel mehr zu entdecken. Gerresheim hat ein Bild hinter das Bild gelegt, das die Geschichte vertieft und erweitert und, so Gerresheim, „aus dem historischen Ereignis ein Zeichen macht“. Die Einzeldarstellungen sind geschichtlich präzise: die drei Figuren, das Tagebuch von Leisner, die Kathedrale von Clermont-Ferrand, der Hof im KZ Dachau, der beißende Spruch „Arbeit macht frei“, der Stacheldraht, das Kevelaerer Gnadenbild (in was für einem mitreißenden Zusammenhang steht es da!).

Gerresheim, der monatelang Daten gesammelt, Dachau-Dokumente ausgewertet und mit der Familie Leisner gesprochen hatte, stellt allerdings nicht wie ein historischer Artikel Fakten vor („historische Artikel haben keine moralische Kraft“); er stellt neue Ansichten her.

Bei Leisner und Piguet hat der Glaube Berge und Vorurteile der Völker versetzt, hat Grenzen überschritten, „Europa vorweggenommen“, ein „Europa des Glaubens“ und ein Europa der Versöhnung möglich gemacht. Leisner selbst hatte im KZ in seinem Tagebuch notiert: „Nur eines! Du armes Europa, zurück zu Deinem Herrn Jesus Christus! Dort ist Deine Quelle.“

Bei der Enthüllung des Portals wurde in allem deutlich, dass der Ort der Trösterin der Betrübten, der Leisner so viel bedeutet hatte, Menschen in der tiefsten Not Hoffnung gibt, selbst in einem KZ. Da, wo kein Ausweg zu sein scheint, gibt es Heilung. Wo hätte ein Kunstwerk mit dieser Trost-Botschaft einen besseren Platz gefunden als in der Nähe des Gnadenbilds von Kevelaer.

Neben

Bert Gerresheim stand damals bei der Enthüllung eine ältere Ordensfrau,

eine, die Azaleen liebte. Josefa Imma Mack fand sich unversehens vor dem

Portal wieder, auf dem sie selbst abgebildet ist: als junges Mädchen,

Deckname Mädi, mit Azaleen in den Händen, darin verborgen ein Kelch. Als

das Verhüllungstuch fiel, stand sie überwältigt da, wollte etwas sagen,

reichte Gerresheim stumm die Hand, schaute ihn an und begann zu weinen -

der Bildhauer nahm sie in die Arme.

Neben

Bert Gerresheim stand damals bei der Enthüllung eine ältere Ordensfrau,

eine, die Azaleen liebte. Josefa Imma Mack fand sich unversehens vor dem

Portal wieder, auf dem sie selbst abgebildet ist: als junges Mädchen,

Deckname Mädi, mit Azaleen in den Händen, darin verborgen ein Kelch. Als

das Verhüllungstuch fiel, stand sie überwältigt da, wollte etwas sagen,

reichte Gerresheim stumm die Hand, schaute ihn an und begann zu weinen -

der Bildhauer nahm sie in die Arme.

Josefa Imma Mack am Tag der Enthüllung vor ihrem Porträt auf dem Portal der Versöhnung.

Wohl jeder im Brunnenhof spürte die Botschaft des Portals, dass es keine Zeiten gibt, in denen Feinde nicht Feinden zu verzeihen hätten. Pastor Richard Schulte Staade erinnerte an die Geschehnisse im KZ Dachau, bei denen „der Glaube Berge an Vorurteilen aus dem Weg geräumt hat“. Der Glaube könne sogar helfen, über den eigenen Schatten zu springen, heute wie damals, als der französische Bischof Gabriel Piguet verhaftet, ins KZ deportiert und dort von Deutschen gebeten worden sei, einen Deutschen zum Priester zu weihen. Das wunderbare Geschehen von damals, übertragen durch einen Menschen, der die Umstände miterlebt hatte, und übertragen durch das Kunstwerk selbst, war im Brunnenhof intensiv spürbar.

Schulte Staade nahm es den Atem, er konnte nicht weitersprechen, seine Stimme kippte weg. Im menschengefüllten Brunnenhof war kein einziger Laut zu hören, bis der Pastor sich gefasst hatte und fortfahren konnte: „Der Feind kniet vor dem Feind, und der Feind segnet den Feind.“

Gerresheims Portal im Kevelaerer Brunnenhof zur einzigen Priesterweihe, die es je in einem KZ gegeben hat, zeigt eindrücklicher als wohl jede schriftliche Fassung den „Schritt Karl Leisners in die Nachfolge Christi“. Der Künstler zitierte zur Enthüllung den letzten Tagebucheintrag des jungen Priesters vor seinem Tod: „Segne, Höchster, auch meine Feinde!“

► Karl Leisners Schwester Elisabeth starb in diesem Sommer. Sie war verheiratet mit Willi Haas, einem Onkel von Rainer Haas, dem langjährigen Verwaltungsdirektor des Kevelaerer Marienhospitals und heutigen Geschäftsführers der Katholischen Karl-Leisner-Klinikum eGmbH.

► Kevelaer erinnert sich in vielen Zeugnissen an Karl Leisner. So zeigt in der St.-Antonius-Kirche die 5. Station des Kreuzwegs, geschaffen ebenfalls von Bert Gerresheim, Karl Leisner. Er hilft Jesus, das Kreuz zu tragen.

► Leisners Kelch aus der Kapelle des Konzentrationslagers Dachau, in der er seine erste und einzige Hl. Messe zelebriert hat, ist nach dem Tod Leisners dem Gnadenbild von Kevelaer als Weihegabe gewidmet worden.

► Wenige Monate nach seiner Befreiung starb Karl Leisner am 12. August 1945. Zunächst in Kleve beerdigt, wurden seine Überreste 1966 exhumiert und in der Krypta des Doms zu Xanten beigesetzt. Mit dabei war zusammen mit mehreren Vettern ein 15-Jähriger: Rainer Haas begleitete den Sarg nach Xanten. - 1994 wurden die sterblichen Überreste Karl Leisners in einem neuen Grab innerhalb der Krypta beigesetzt.

► Karl Leisner wurde am 23. Juni 1996 von Papst Johannes Paul II. in Berlin seliggesprochen. 2007 teilte das Bistum Münster mit, dass das Verfahren zur Heiligsprechung eröffnet worden sei.

CHRONIK:

1915

Geboren in Rees (28.2.1915).

1921

Umzug nach Kleve (Vater als Rentmeister versetzt an Gerichtskasse Kleve).

1934

Bezirksjungscharführer im Bezirk Kleve. - Diözesanjungscharführer des Bistums. - Theologiestudium bis 1939.

1936

Leisner ringt um die Entscheidung "Ehe oder Zölibat". Er hat sich verliebt. Freundin Elisabeth unterstützt ihn in seinem Wunsch, Priester zu werden.

1937

Leisners Tagebücher werden nach seinem Reichsarbeitsdienst von der Gestapo beschlagnahmt.

1939 Diakonatweihe durch Bischof Clemens August von Galen. - Verhaftung in St. Blasien, inhaftiert in Gefängnissen Freiburg und Mannheim und KZ Sachsenhausen: Leisner wird von einem Mitpatienten des Sanatoriums St. Blasien denunziert. "Schade", hat Leisner nach der Radiomeldung vom Attentat auf Hitler gesagt, "daß der Führer nicht dabei war".

1940

Einlieferung ins KZ Dachau.

1944

Priesterweihe (17.12.1944).

1945

Befreiung des KZ Dachau (29.4.1945). - Karl Leisner stirbt in Planegg (12.8.1945). - Beerdigung in Kleve (20.8.1945).

1966

Exhumierung und Beisetzung in der Krypta des Domes in Xanten.

1973

Pfarrer Josef Perau bittet Bischof Heinrich Tenhumberg, das Seligsprechungsverfahren einzuleiten.

1977

Einleitung des Seligsprechungsprozesses.

1980

Eröffnung des Prozesses.

1996 Papst Johannes Paul II. verkündet die Seligsprechung.

► Der Selige und seine Beziehung zur Marienstadt Kevelaer

* 28.2.1915 Rees, gew. 17.12.1944 Dachau

† 12.8.1945 Planegg, Seligsprechung 23.6.1996

Am

dritten Advent 1944 empfing Karl Leisner in einer Baracke des

KZ Dachau heimlich seine Priesterweihe. Wenige Tage später, am Zweiten

Weihnachtstag 1944, zelebrierte er seine einzige Heilige Messe, die

zugleich seine Primizfeier war. Er starb kurz nach der Befreiung.

Am

dritten Advent 1944 empfing Karl Leisner in einer Baracke des

KZ Dachau heimlich seine Priesterweihe. Wenige Tage später, am Zweiten

Weihnachtstag 1944, zelebrierte er seine einzige Heilige Messe, die

zugleich seine Primizfeier war. Er starb kurz nach der Befreiung. Im niederrheinischen Marienwallfahrtsort Kevelaer hatte Karl Leisner vor dem Gnadenbild Zeit seines kurzen Lebens immer wieder Trost und Fürsprache erbeten und irgendwann begonnen, um Wegweisung für ein besonderes Anliegen zu bitten.

Leisner, der in Rees geboren war und in Kleve aufwuchs, wollte wissen, ob er zum Priester berufen war. Er empfing wichtige Impulse, die ihn auf seinem Weg bestärkten. So hielt er es in seinen Tagebüchern fest. Schon als Kind hatte Karl begonnen, sein Leben aufzuschreiben. Er war 13, als er am 7. September 1928 notierte: "Mit Mama, Willi, Ferdinand und Maria machte ich heute eine Wallfahrt nach Kevelaer. Wir fuhren um 6.45 Uhr mit dem Zug dorthin. Wir beichteten in der Beichtkapelle. Um 9.00 Uhr hörten wir eine Messe, in der wir kommunizierten. Die Kerzen opferten wir in der Gnadenkapelle und besuchten dort die Muttergottes."

Zwischen diesem Eintrag und einem sehr viel späteren vom 28. April 1939 liegen Welten…

Karl, der ab 1934 die katholische Jugend auf Kreis-, Bezirks- und Bistumsebene führte, war inzwischen Theologiestudent und Priesterkandidat in Münster. Die "braunen" Machenschaften erschütterten ihn. "Doch Kevelaer half ihm, sein Schicksal zu verdauen", sagte 2005 bei einem Referat der Präsident des Internationalen Karl Leisner-Kreises Hans-Karl Seeger. Eine innige Marienfrömmigkeit sei Leisner in die Wiege gelegt worden.

Leisners

Schwester Elisabeth Haas erzählte 2007 bei einem Pastoralkongress in

Kevelaer: „Er ist schon ganz früh von der Gestapo beschattet worden.“

1937 waren Leisners Tagebücher nach einem Reichsarbeitsdienst von der

Gestapo beschlagnahmt worden. Leisner sei über dieses Unrecht

erschüttert gewesen, zur Muttergottes nach Kevelaer gefahren, habe dort

geweint und um Trost und Beistand gebetet. Keiner in der Familie habe

daran gezweifelt, dass richtig war, was der Bruder tat. „Wir waren alle

im Glauben gefestigt. Christus war die Mitte, nicht der

Nationalsozialismus.“

Leisners

Schwester Elisabeth Haas erzählte 2007 bei einem Pastoralkongress in

Kevelaer: „Er ist schon ganz früh von der Gestapo beschattet worden.“

1937 waren Leisners Tagebücher nach einem Reichsarbeitsdienst von der

Gestapo beschlagnahmt worden. Leisner sei über dieses Unrecht

erschüttert gewesen, zur Muttergottes nach Kevelaer gefahren, habe dort

geweint und um Trost und Beistand gebetet. Keiner in der Familie habe

daran gezweifelt, dass richtig war, was der Bruder tat. „Wir waren alle

im Glauben gefestigt. Christus war die Mitte, nicht der

Nationalsozialismus.“Karl Leisner zelebrierte nur eine einzige Heilige Messe.

So blieb Karl Leisner auf den Einzigen konzentriert, den er als seinen Herrn anerkannte – und schrieb weiter Tagebuch. Am besagten Apriltag 1939 hielt er fest: "Ich bin erschlagen. Ich finde bei Ihm, was ich irgendwie alles schon einmal gespürt habe aus dem Geschehen der Zeit. Christus, das Geheimnis der Kraft Europas. Sicher das größte, tiefste und unergründlichste. Herr, wohin willst du mich? Dahin gehe ich - auch in der Nacht, in Not und Leid."

Er ahnte nicht, dass die Nacht ihn sehr schnell in ihre Gewalt bekommen würde. Denn bald darauf sprach er einen verhängnisvollen Satz.

Wegen einer Lungentuberkulose war er in ein Sanatorium in St. Blasien eingeliefert worden. Er hörte mit anderen die Radiomeldung zum gescheiterten Attentat auf Hitler am 8. November 1939 in München. Leisner sagte: „Schade, dass der Führer nicht dabei war.“ Karl Leisner wurde denunziert, verhaftet und 1940 ins KZ Dachau eingeliefert.

Hier blieb er bei dem, was ihm heilig und wichtig war. Es gelang ihm, Briefe aus dem KZ an seinen Vater zu schmuggeln. Der arbeitete als Rentmeister an der Gerichtskasse in Kleve und bat einen jungen Mann seines Vertrauens, der aus Kevelaer stammte und gerade ausgebildet wurde, ihm bei einer verbotenen und lebensgefährlichen Arbeit zu helfen. Es war der spätere Rechtspfleger, Bürgermeister und Ehrenbürgermeister der Marienstadt Karl Dingermann. Er vervielfältigte Briefe von Karl Leisner, damit der Vater sie an jene Personen weiterleiten konnte, die der Sohn in den Schreiben direkt angesprochen und gegrüßt hatte.

Die Geschichte von Leisners Priesterweihe im KZ ist oft erzählt worden. So bildreich und eindrucksvoll, wie sie sich am 26. Oktober 1997, am Geburtstag der Mutter Karl Leisners, im Brunnenhof der Kevelaerer Basilika darstellte, ist sie wohl selten empfunden worden.

Der Düsseldorfer Künstler Bert Gerresheim enthüllte an der Sakristei gemeinsam mit Pastor Richard Schulte Staade ein „Ereignisbild“, ein bronzenes „Portal der Versöhnung“, das bis heute Leisners Geschichte erzählt. Der Betrachter steht dem knieenden Karl Leisner gegenüber, sieht hinter ihm ein junges Mädchen, Gärtnerin im KZ, das bei Gefahr für das eigene Leben in einem Azaleenstrauß Messgegenstände in die Zelle schmuggelt, damit Leisner sich heimlich auf seine Priesterweihe vorbereiten kann; rechts steht der Bischof von Clermont-Ferrand, Gabriel Piguet, französischer Mitgefangener im deutschen KZ Dachau, der über alle Feindschaft der Völker hinweg an dem knieenden Leisner die Weihe vollzieht. Eine Geste unglaublichen Friedens lange vor Kriegsende.

Das alles erfasst der Betrachter in Kevelaer unmittelbar. Und doch ist im Hintergrund viel mehr zu entdecken. Gerresheim hat ein Bild hinter das Bild gelegt, das die Geschichte vertieft und erweitert und, so Gerresheim, „aus dem historischen Ereignis ein Zeichen macht“. Die Einzeldarstellungen sind geschichtlich präzise: die drei Figuren, das Tagebuch von Leisner, die Kathedrale von Clermont-Ferrand, der Hof im KZ Dachau, der beißende Spruch „Arbeit macht frei“, der Stacheldraht, das Kevelaerer Gnadenbild (in was für einem mitreißenden Zusammenhang steht es da!).

Gerresheim, der monatelang Daten gesammelt, Dachau-Dokumente ausgewertet und mit der Familie Leisner gesprochen hatte, stellt allerdings nicht wie ein historischer Artikel Fakten vor („historische Artikel haben keine moralische Kraft“); er stellt neue Ansichten her.

Bei Leisner und Piguet hat der Glaube Berge und Vorurteile der Völker versetzt, hat Grenzen überschritten, „Europa vorweggenommen“, ein „Europa des Glaubens“ und ein Europa der Versöhnung möglich gemacht. Leisner selbst hatte im KZ in seinem Tagebuch notiert: „Nur eines! Du armes Europa, zurück zu Deinem Herrn Jesus Christus! Dort ist Deine Quelle.“

Bei der Enthüllung des Portals wurde in allem deutlich, dass der Ort der Trösterin der Betrübten, der Leisner so viel bedeutet hatte, Menschen in der tiefsten Not Hoffnung gibt, selbst in einem KZ. Da, wo kein Ausweg zu sein scheint, gibt es Heilung. Wo hätte ein Kunstwerk mit dieser Trost-Botschaft einen besseren Platz gefunden als in der Nähe des Gnadenbilds von Kevelaer.

Neben

Bert Gerresheim stand damals bei der Enthüllung eine ältere Ordensfrau,

eine, die Azaleen liebte. Josefa Imma Mack fand sich unversehens vor dem

Portal wieder, auf dem sie selbst abgebildet ist: als junges Mädchen,

Deckname Mädi, mit Azaleen in den Händen, darin verborgen ein Kelch. Als

das Verhüllungstuch fiel, stand sie überwältigt da, wollte etwas sagen,

reichte Gerresheim stumm die Hand, schaute ihn an und begann zu weinen -

der Bildhauer nahm sie in die Arme.

Neben

Bert Gerresheim stand damals bei der Enthüllung eine ältere Ordensfrau,

eine, die Azaleen liebte. Josefa Imma Mack fand sich unversehens vor dem

Portal wieder, auf dem sie selbst abgebildet ist: als junges Mädchen,

Deckname Mädi, mit Azaleen in den Händen, darin verborgen ein Kelch. Als

das Verhüllungstuch fiel, stand sie überwältigt da, wollte etwas sagen,

reichte Gerresheim stumm die Hand, schaute ihn an und begann zu weinen -

der Bildhauer nahm sie in die Arme. Josefa Imma Mack am Tag der Enthüllung vor ihrem Porträt auf dem Portal der Versöhnung.

Wohl jeder im Brunnenhof spürte die Botschaft des Portals, dass es keine Zeiten gibt, in denen Feinde nicht Feinden zu verzeihen hätten. Pastor Richard Schulte Staade erinnerte an die Geschehnisse im KZ Dachau, bei denen „der Glaube Berge an Vorurteilen aus dem Weg geräumt hat“. Der Glaube könne sogar helfen, über den eigenen Schatten zu springen, heute wie damals, als der französische Bischof Gabriel Piguet verhaftet, ins KZ deportiert und dort von Deutschen gebeten worden sei, einen Deutschen zum Priester zu weihen. Das wunderbare Geschehen von damals, übertragen durch einen Menschen, der die Umstände miterlebt hatte, und übertragen durch das Kunstwerk selbst, war im Brunnenhof intensiv spürbar.

Schulte Staade nahm es den Atem, er konnte nicht weitersprechen, seine Stimme kippte weg. Im menschengefüllten Brunnenhof war kein einziger Laut zu hören, bis der Pastor sich gefasst hatte und fortfahren konnte: „Der Feind kniet vor dem Feind, und der Feind segnet den Feind.“

Gerresheims Portal im Kevelaerer Brunnenhof zur einzigen Priesterweihe, die es je in einem KZ gegeben hat, zeigt eindrücklicher als wohl jede schriftliche Fassung den „Schritt Karl Leisners in die Nachfolge Christi“. Der Künstler zitierte zur Enthüllung den letzten Tagebucheintrag des jungen Priesters vor seinem Tod: „Segne, Höchster, auch meine Feinde!“

► Karl Leisners Schwester Elisabeth starb in diesem Sommer. Sie war verheiratet mit Willi Haas, einem Onkel von Rainer Haas, dem langjährigen Verwaltungsdirektor des Kevelaerer Marienhospitals und heutigen Geschäftsführers der Katholischen Karl-Leisner-Klinikum eGmbH.

► Kevelaer erinnert sich in vielen Zeugnissen an Karl Leisner. So zeigt in der St.-Antonius-Kirche die 5. Station des Kreuzwegs, geschaffen ebenfalls von Bert Gerresheim, Karl Leisner. Er hilft Jesus, das Kreuz zu tragen.

► Leisners Kelch aus der Kapelle des Konzentrationslagers Dachau, in der er seine erste und einzige Hl. Messe zelebriert hat, ist nach dem Tod Leisners dem Gnadenbild von Kevelaer als Weihegabe gewidmet worden.

► Wenige Monate nach seiner Befreiung starb Karl Leisner am 12. August 1945. Zunächst in Kleve beerdigt, wurden seine Überreste 1966 exhumiert und in der Krypta des Doms zu Xanten beigesetzt. Mit dabei war zusammen mit mehreren Vettern ein 15-Jähriger: Rainer Haas begleitete den Sarg nach Xanten. - 1994 wurden die sterblichen Überreste Karl Leisners in einem neuen Grab innerhalb der Krypta beigesetzt.

► Karl Leisner wurde am 23. Juni 1996 von Papst Johannes Paul II. in Berlin seliggesprochen. 2007 teilte das Bistum Münster mit, dass das Verfahren zur Heiligsprechung eröffnet worden sei.

CHRONIK:

1915

Geboren in Rees (28.2.1915).

1921

Umzug nach Kleve (Vater als Rentmeister versetzt an Gerichtskasse Kleve).

1934

Bezirksjungscharführer im Bezirk Kleve. - Diözesanjungscharführer des Bistums. - Theologiestudium bis 1939.

1936

Leisner ringt um die Entscheidung "Ehe oder Zölibat". Er hat sich verliebt. Freundin Elisabeth unterstützt ihn in seinem Wunsch, Priester zu werden.

1937

Leisners Tagebücher werden nach seinem Reichsarbeitsdienst von der Gestapo beschlagnahmt.

1939 Diakonatweihe durch Bischof Clemens August von Galen. - Verhaftung in St. Blasien, inhaftiert in Gefängnissen Freiburg und Mannheim und KZ Sachsenhausen: Leisner wird von einem Mitpatienten des Sanatoriums St. Blasien denunziert. "Schade", hat Leisner nach der Radiomeldung vom Attentat auf Hitler gesagt, "daß der Führer nicht dabei war".

1940

Einlieferung ins KZ Dachau.

1944

Priesterweihe (17.12.1944).

1945

Befreiung des KZ Dachau (29.4.1945). - Karl Leisner stirbt in Planegg (12.8.1945). - Beerdigung in Kleve (20.8.1945).

1966

Exhumierung und Beisetzung in der Krypta des Domes in Xanten.

1973

Pfarrer Josef Perau bittet Bischof Heinrich Tenhumberg, das Seligsprechungsverfahren einzuleiten.

1977

Einleitung des Seligsprechungsprozesses.

1980

Eröffnung des Prozesses.

1996 Papst Johannes Paul II. verkündet die Seligsprechung.

|

|

|

|