|

|

|

|

|

Martin-Luther-Kapelle

► Erste ev. Kirche in Kevelaer wurde zur Martin-Luther-Kapelle in Winnekendonk

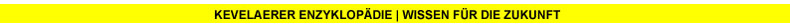

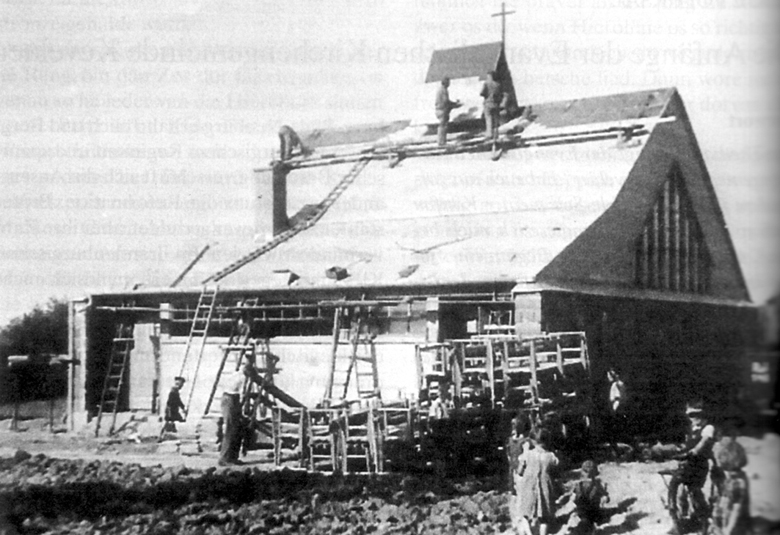

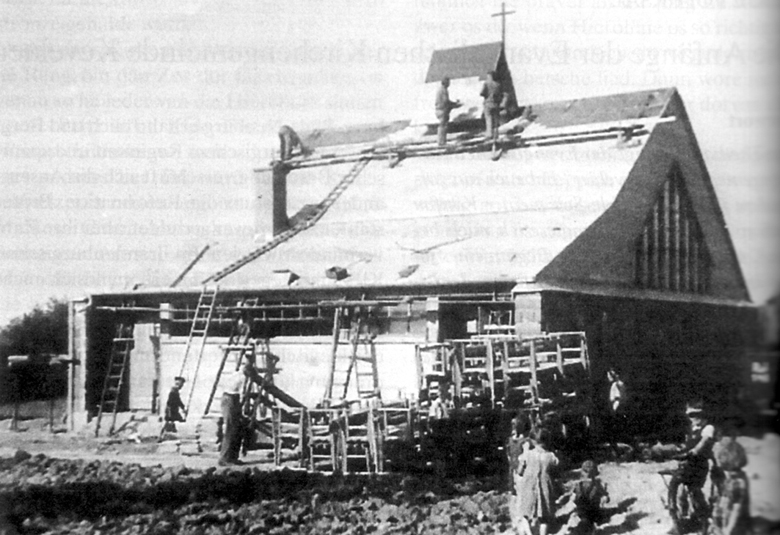

Die erste evangelische Kirche für Kevelaer wurde als Bausatz geliefert, 1950/51 an der Brunnenstraße in Kevelaer aufgebaut und nach dem Neubau der Jesus-Christus-Kirche nach Winnekendonk versetzt - als Martin-Luther-Kapelle.

Die Lutherische Kirche von Australien schenkte der evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer eine Holzkirche im Werte von 70 000 DM, die in fertigen Einzelteilen geliefert wurde. Von der Stadt Kevelaer wurde für die Aufstellung dieser Kirche ein Platz zwischen der Weezer und der Alten Weezer Straße zur Verfügung gestellt. Nach Errichtung des Fundaments wurde für die Kirche an der Ecke Brunnen-/Bachstraße am Tag Christi Himmelfahrt [3.5.1951] der Grundstein gelegt.

Schon 1960 zeichnete sich ab, dass die Diasporakapelle an der Brunnenstraße in Kevelaer für die 1.500 Mitglieder der Gemeinde zu klein war und durch ein größeres Gotteshaus ersetzt werden musste - durch die später zu bauende Jesus-Christus-Kirche.

Unterdessen wurde besonders für den Ort Winnekendonk ein neuer Bedarf ausgemacht: Hier fanden Anfang der 1950er-Jahre alle vierzehn Tage ein Gottesdienst und sonntags ein Kindergottesdienst statt. Die Anzahl der Gemeindemitglieder aus Winnekendonk war mittlerweile fast doppelt so groß wie die in der bevölkerungsmäßig viel größeren Gemeinde Kevelaer. Deshalb wurde überlegt, ob in Winnekendonk nicht eine eigene Kapelle errichtet werden sollte.

Die evangelische Gemeinde Kevelaer erwarb einen Bauplatz für 4.500 DM von der Zivilgemeinde Winnekendonk, auf dem die Kapelle - das in Kevelaer abgebrochene Diaspora-Gotteshaus - erstellt werden konnte. Als Martin-Luther-Kapelle wurde die weitgehend aus Holz gefertigte Diaspora-Kirche dem Baustil der umstehenden Häuser angepasst.

Am 15. Oktober 1961 wurde der letzte Gottesdienst in der Diasporakapelle in Kevelaer gehalten. Danach wurde die Kapelle ab- und 1962 in Winnekendonk wieder aufgebaut. Den neuen Namen Martin-Luther-Kapelle erhielt das Gotteshaus allerdings erst 1980.

Die Winnekendonker Protestanten nahmen das neue Gemeindezentrum am Blumenweg gerne an. Lange hatten sie auf ein eigenes Haus gewartet und ihre Gottesdienste und Treffen im Jugendheim abgehalten. Am Sonntag, 27. Mai 1962, wurde die Kapelle geweiht.

Superintendent Göbelsman vollzog die traditionellen drei Hammerschläge an der Tür, bevor die Gemeinde ihr neues Gotteshaus in Besitz nahm. Landeskirchenrat Nieland führte in seiner Predigt aus: Die Kapelle sei eine "geweihte Stätte, in der sich die Gemeinde sammelt, um zu beten und Gottes Fürbitte zu erflehen. Das Haus dient der Verkündigung des Wortes Gottes, jenes Wortes, das niemals versagt und das die Menschen erschüttert und erhebt und das niemals vergehen wird."

Nach der Jahrhundertwende drückten die Folgen des Kostendrucks stärker denn je. Anfang 2006 wurde bekannt, dass sich die evangelische Kirchengemeinde Kevelaer von einigen Gebäuden trennen würde. „Wir stehen in nächster Zeit vor größeren Investitionen“, hatte Pfarrerin Karin Dembek (vormals Reinhardt) erklärt. Und erstmals kam dabei auch die Martin-Luther-Kapelle ins Gespräch. Das "wenig genutzte Gebäude" koste mehr als 10.000 Euro im Jahr.

Der letzte Gottesdienst in der Martin-Luther-Kapelle mit Pfarrerin

Christa Wolters. Fotos (2): Claudia Daniels

An ihm würden allerdings viele Erinnerung hängen, denn die Kapelle in Winnekendonk sei schließlich das erste Gotteshaus der Protestanten in Kevelaer gewesen. Dafür war

einer der Gründerväter der Gemeinde, Hans-Heinrich Etzold, beispielgebend. Der damals 86-jährige Landwirt sagte: "Wenn die Kapelle geschlossen würde, wäre das eine Tragödie für mich."

Pfarrerin Karin Dembek sah sich im Frühsommer 2006 genötigt, in einer öffentlichen Erklärung die Aufgabe der Martin-Luther-Kapelle zu begründen:

► Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer erwartet für die nächsten Jahre deutlich geringere Einnahmen aus der Kirchensteuer. Da die Kirchengemeinde über die Pflichtrücklagen hinaus keine Vermögenswerte besitzt, hat sich das Presbyterium Anfang vergangenen Jahres mit der Zukunft der Gemeindearbeit befasst. Um einen Überblick über den Zustand der kirchlichen Gebäude zu bekommen, wurde das landeskirchliche Bauamt zur Beratung hinzugezogen. Zum Gebäudebestand der Kirchengemeinde gehören die Jesus-Christus-Kirche (Bj. 1963), das Pfarrhaus mit Gemeindebüro (Bj. 1953), das Jugendheim (Bj. 1954) – alle an der Brunnenstraße gelegen – und die Martin-Luther-Kapelle (Bj. 1951), seit 1962 in Winnekendonk. Bis auf Pfarrhaus und Gemeindebüro sind alle Ge-bäude stark renovierungs- bzw. sanierungsbedürftig. Besonders das Jugendheim muss grundlegend saniert werden.

In

diesem Jahr muss die Kirchengemeinde allein für Sanierungsarbeiten an

der Jesus-Christus-Kirche mindestens 45.000 Euro aufbringen. Das

Presbyterium ist sich bewusst geworden, dass nicht alle kirchlichen

Gebäude zu erhalten sein werden. Ein Verkauf des Gebäudekomplexes

Pfarrhaus / Gemeindebüro / Jugendheim kommt nicht in Frage, da das

Presbyterium grundsätzlich beschlossen hat, das Gemeindezentrum an der

Brunnenstraße im Bestand zu erhalten. Das Jugendheim soll zum

Begegnungs-zentrum für alle Gemeindemitglieder werden, da hier ein

ebenerdiger Gemeinderaum entstehen kann.

In

diesem Jahr muss die Kirchengemeinde allein für Sanierungsarbeiten an

der Jesus-Christus-Kirche mindestens 45.000 Euro aufbringen. Das

Presbyterium ist sich bewusst geworden, dass nicht alle kirchlichen

Gebäude zu erhalten sein werden. Ein Verkauf des Gebäudekomplexes

Pfarrhaus / Gemeindebüro / Jugendheim kommt nicht in Frage, da das

Presbyterium grundsätzlich beschlossen hat, das Gemeindezentrum an der

Brunnenstraße im Bestand zu erhalten. Das Jugendheim soll zum

Begegnungs-zentrum für alle Gemeindemitglieder werden, da hier ein

ebenerdiger Gemeinderaum entstehen kann.

Pfarrerin Wolters schloss die Kirchentür zum letzten Mal ab.

Aber auch Eva-Maria Theune, die Witwe des ersten evangelischen Pfarrers in Kevelaer, Hans-Joachim Theune, meldete sich im April 2007 öffentlich zur Wort - mit einem Beitrag im Kevelaerer Blatt:

► Die Geschichte unserer Martin-Luther-Kapelle in Winnekendonk beginnt im Jahr 1951. Kevelaer, Deutschlands größter Wallfahrtsort, kannte bis um Kriegsende im Mai 1945 keine evangelischen Mitbewohner – vielleicht ein paar Zöllnerfamilien in Twisteden, die den Wohnort häufig zu wechseln hatten. Inzwischen waren auch in Kevelaer Flüchtlinge und Vertriebene („Aussiedler“ genannt im Ostblock) eingewiesen worden – nicht gerade zur Freude der Bewohner, deren Küchen sie nun benutzten, in deren Zimmern sie schliefen. Ihr Hab und Gut bestand aus dem Inhalt eines Rucksacks oder eines Koffers.

Die Evangelischen unter ihnen gehörten zur Kirchengemeinde Weeze, die der Pfarrer Peltner das Pfarramt inne hatte. Dort gab es natürlich auch eine evangelische Kirche, so wie in fast allen Orten des Kirchenkreises Kleve, nicht nur in den Kleinstädten, sondern auch in solchen kleinen Orten wie Schenkenschanz, Keeken, Mörmter, Neulouisendorf und anderen. In Kevelaer gab es keine. Pfarrer Peltner hielt Gottesdienste in Schulräumen der kleinen Orte, in der Hubertusschule, im Fahnensaal der katholischen Mariengemeinde. An besonderen Festen, etwa der Konfirmation, sogar in der Beichtkapelle am Priesterhaus. Der Pfarrer erreichte seine Gemeindeglieder bei Wind und Wetter mit dem Motorrad und hielt oft vier Gottesdienste am Sonntag. Junge Paare traute er in der Weezer Kirche.

Dann ergab sich eine segensreichte Gelegenheit. Der Lutherische Weltbund, Sitz in Genf, schenkte der Gemeinde Weeze 1951 eine Kirche, eine so genannte Diaspora-kapelle, wie sie auch in katholischen Gemeinde errichtet werden konnte, die in rein evangelischen Gebieten entstanden waren. Wer konnte sich in diesen Jahren auch nach der Konfession richten, in denen etwa 16 Millionen Menschen aus den ehemals deutschen Ostgebieten aufgenommen werden mussten?

Man brachte sie in Landgemeinden unter, die Städte hatte der Bombenkrieg zerstört. Pfarrer Peltner erhielt für die Gemeinde Weeze eine solche Kapelle. Ihr Architekt war Otto Bartning, damals ein bekannter Baumeister evangelischer Kirchen. Die Stadt Kevelaer stellte ein Grundstück weit draußen in der Brunnenstraße zur Verfügung. Die Kapelle bestand aus hölzernen Fertigteilen, und die Gemeindeglieder bauten sie selbst auf.

Das kleine Gotteshaus ist im Gegensatz zu den meisten Kirchen nicht längs gerichtet, ihre Breite ist wesentlich länger als ihre Tiefe. In der Mitte der Breitseite steht der Altar in einer Nische, die mit zwei Türen zu verschließen ist – so erhält man einen Gemeinderaum für Versammlungen, Feste und Tagungen. Die schöne ruhige Maserung des Holzes hilft der Sammlung der Gedanken während des Gottesdienstes. Die Rückwand des Kirchenraums kann in halber Höhe geöffnet werden, wenn sich an Feiertagen eine große Zahl von Gottesdienstbesuchern versammelt. Ist sie geschlossen, so hat man einen kleineren Raum für Sitzungen oder kleine Gemeindegruppen. Hier stehen auch zusammenklappbare Tische für Gemeindefeste. Die Kapelle hat eine Sakristei und eine kleine Küche. Die Gemeinde sitzt auf langen Bänken. Am Anfang stand in der Kapelle nur ein Harmonium, im Laufe der Zeit erhielt sie ein Orgelpositiv und eine eigene Taufschale.

1961 wurde die Kapelle in der Brunnenstraße zerlegt und in Winnekendonk zum zweiten Mal errichtet. In Kevelaer entstand die Jesus-Christus-Kirche für die weiter angewachsene Gemeinde. So konnte die Kapelle der Gemeinde erhalten bleiben. Viele ältere Gemeindeglieder besuchen noch immer ihre alte Kapelle, die ihnen dazu verholfen hatte, in Kevelaer und den Dörfern Winnekendonk, Wetten und Twisteden heimisch zu werden. In den 1980er-Jahren erhielt sie endlich einen Namen: Martin-Luther-Kapelle. Der Name bezieht sich auf das uniert-lutherischen Bekenntnis, dem die Gemeindeglieder angehörten, die ja fast alle aus den mittel- und ostdeutschen Gebieten stammten; während sich die alt-eingesessenen Evangelischen am unteren Niederrhein meistens zum uniert-reformierten Bekenntnis zählen.

Nun soll sie abgebaut werden und damit unwiderruflich ausgelöscht werden – wie es heißt aus Geldmangel, denn im Gemeindezentrum Kevelaer an der Brunnenstraße ist inzwischen sowohl an der Jesus-Christus-Kirche, als auch am Jugendheim und am Pfarrhaus Vieles instandzusetzen, wie es nach Jahrzehnten an Gebäuden notwendig wird.

Die Trauer und das Unverständnis darüber sind groß. Die Gemeindeglieder wollten für die Erhaltung der Kapelle erhebliche finanzielle Beträge aufbringen, die den Haushalt der Kirchengemeinde für Winnekendonk entlastet hätten. Aber sie sind nicht in der Lage, den gesamten Haushalt zu entlasten. Die Trauer ist groß und nicht leicht zu beschwichtigen. Muss der Abriss wirklich sein? Gibt es keine anderen Lösungen?

Sowohl katholische als auch evangelische Kirchen werden aufgegeben, aber vielfach werden diese Gotteshäuser für kulturelle Zwecke verwendet, und damit bleiben sie erhalten. Ist wirklich intensiv nach anderen Lösungen gesucht worden, oder – so hat es den Anschein – gibt man einer kurzsichtigen und endgültigen Lösung (Abriss und anschließender Verkauf des Grundstückes) den Vorzug?

Leider besteht kein Denkmalschutz, da die Kirche eine Klinkerummantelung erhielt, um sie in ihrem äußeren Erscheinungsbild an das Wohngebiet in Winnekendonk anzupassen. Jedoch ist der historische Wert als Mahnmal für die Eingliederung der Flüchtlinge nach dem Krieg und als Gemeindekirche für die evangelischen Gläubigen der Kirchengemeinde von großer Bedeutung.

Für die einfachen Mitglieder und besonders für die Verantwortlichen der Kevelaerer Kirchengemeinde stellt sich die Frage nach dauerhaft und nachhaltig wirkenden Entscheidungen. Was ist gewichtiger: der langfristige Erhalt einer Kirche und damit einer Heimat für die Gläubigen und ein Erinnerungsort für die jüngste Geschichte am Niederrhein und eine vielleicht doch anders zu bewältigende finanzielle Belastung für die Sanierung anderer Gebäude des Gemeindezentrums - oder die schnelle Beschaffung von Geld durch Abriss der Kirche und Verkauf des Grundstückes?

Soweit der Beitrag von Eva-Maria Theune.

Indes

- die Würfel waren gefallen. Am Sonntag, 20. Mai 2007, wurde in

der Martin-Luther-Kapelle zum letzten Mal Gottesdienst gefeiert.

Pfarrerin Christa Wolters verabschiedete Chorleiter Peter Krause-Heiber

nach fast siebenjähriger Arbeit und führte den neuen Chorleiter

Sebastien Belleil in den Dienst ein.

Indes

- die Würfel waren gefallen. Am Sonntag, 20. Mai 2007, wurde in

der Martin-Luther-Kapelle zum letzten Mal Gottesdienst gefeiert.

Pfarrerin Christa Wolters verabschiedete Chorleiter Peter Krause-Heiber

nach fast siebenjähriger Arbeit und führte den neuen Chorleiter

Sebastien Belleil in den Dienst ein.

Die liturgischen Gegenstände wurden aus der Kapelle entfernt.

Sowohl in Lesung und Evangelium als auch in der Predigt von Pfarrerin Wolters stand das Thema Abschied im Mittelpunkt: „Es ist ein bitterer, ein trauriger Tag für uns alle. Es ergibt sich daraus aber auch die Chance, mit gebündelten Kräften vor Ort die evangelische Kirche in Kevelaer neu zu stärken.“ Und weiter versuchte Christa Wolters zu trösten: „Gott bindet sich nicht an ein Haus oder ein Kirchengebäude. Ihr richtet euren Blick auf die Kapelle, seid aber doch vor allem gefordert, den Blick auf Gott zu richten.“

Dann wurde die Entwidmungserklärung verlesen:

► „Gemäß dem Entwidmungsbeschluss des Presbyteriums vom 24. Januar 2007 und der Bestätigung der Entwidmung durch das Kollegium der evangelischen Kirche im Rheinland vom 15. Mai 2007 stellen wir nun die Martin-Luther-Kapelle außer Dienst.“

Die Presbyter begaben sich zum Altar und trugen Bibel, Taufschale, Abendmahlgeschirr und Osterkerze hinaus. Danach wurden die rund 50 Gottesdienstbesucher aufgefordert, die Kapelle zu verlassen. Christa Wolters löschte die Kerzen und schloss die Kirchentür ab - zum letzten Mal.

Seit dem letzten Glockenschlag lag Stille über der Kapelle. Als die Tür endgültig verschlossen war, standen evangelische Christen, von der Kapellen-Aufgabe tief bewegt, vor dem Gotteshaus. Einige lagen sich in den Armen und weinten. "Jesus kommt immer wieder neu zu uns. Und Gott bindet sich nicht an ein Haus", hatte Pfarrerin Christa Wolters zuvor gepredigt. "Gott begegnet uns weiterhin in den Häusern und auf den Straßen."

Trost spendeten diese Worte im Moment der Trauer wohl noch nicht.

Der Abbruch der Martin-Luther-Kapelle begann im Oktober 2007.

Das Ende vom Lied: ein Schutthaufen. Fotos (2): Claudia Gipmans

► Erste ev. Kirche in Kevelaer wurde zur Martin-Luther-Kapelle in Winnekendonk

Die erste evangelische Kirche für Kevelaer wurde als Bausatz geliefert, 1950/51 an der Brunnenstraße in Kevelaer aufgebaut und nach dem Neubau der Jesus-Christus-Kirche nach Winnekendonk versetzt - als Martin-Luther-Kapelle.

Die Lutherische Kirche von Australien schenkte der evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer eine Holzkirche im Werte von 70 000 DM, die in fertigen Einzelteilen geliefert wurde. Von der Stadt Kevelaer wurde für die Aufstellung dieser Kirche ein Platz zwischen der Weezer und der Alten Weezer Straße zur Verfügung gestellt. Nach Errichtung des Fundaments wurde für die Kirche an der Ecke Brunnen-/Bachstraße am Tag Christi Himmelfahrt [3.5.1951] der Grundstein gelegt.

Schon 1960 zeichnete sich ab, dass die Diasporakapelle an der Brunnenstraße in Kevelaer für die 1.500 Mitglieder der Gemeinde zu klein war und durch ein größeres Gotteshaus ersetzt werden musste - durch die später zu bauende Jesus-Christus-Kirche.

Unterdessen wurde besonders für den Ort Winnekendonk ein neuer Bedarf ausgemacht: Hier fanden Anfang der 1950er-Jahre alle vierzehn Tage ein Gottesdienst und sonntags ein Kindergottesdienst statt. Die Anzahl der Gemeindemitglieder aus Winnekendonk war mittlerweile fast doppelt so groß wie die in der bevölkerungsmäßig viel größeren Gemeinde Kevelaer. Deshalb wurde überlegt, ob in Winnekendonk nicht eine eigene Kapelle errichtet werden sollte.

Die evangelische Gemeinde Kevelaer erwarb einen Bauplatz für 4.500 DM von der Zivilgemeinde Winnekendonk, auf dem die Kapelle - das in Kevelaer abgebrochene Diaspora-Gotteshaus - erstellt werden konnte. Als Martin-Luther-Kapelle wurde die weitgehend aus Holz gefertigte Diaspora-Kirche dem Baustil der umstehenden Häuser angepasst.

Am 15. Oktober 1961 wurde der letzte Gottesdienst in der Diasporakapelle in Kevelaer gehalten. Danach wurde die Kapelle ab- und 1962 in Winnekendonk wieder aufgebaut. Den neuen Namen Martin-Luther-Kapelle erhielt das Gotteshaus allerdings erst 1980.

Die Winnekendonker Protestanten nahmen das neue Gemeindezentrum am Blumenweg gerne an. Lange hatten sie auf ein eigenes Haus gewartet und ihre Gottesdienste und Treffen im Jugendheim abgehalten. Am Sonntag, 27. Mai 1962, wurde die Kapelle geweiht.

Superintendent Göbelsman vollzog die traditionellen drei Hammerschläge an der Tür, bevor die Gemeinde ihr neues Gotteshaus in Besitz nahm. Landeskirchenrat Nieland führte in seiner Predigt aus: Die Kapelle sei eine "geweihte Stätte, in der sich die Gemeinde sammelt, um zu beten und Gottes Fürbitte zu erflehen. Das Haus dient der Verkündigung des Wortes Gottes, jenes Wortes, das niemals versagt und das die Menschen erschüttert und erhebt und das niemals vergehen wird."

Nach der Jahrhundertwende drückten die Folgen des Kostendrucks stärker denn je. Anfang 2006 wurde bekannt, dass sich die evangelische Kirchengemeinde Kevelaer von einigen Gebäuden trennen würde. „Wir stehen in nächster Zeit vor größeren Investitionen“, hatte Pfarrerin Karin Dembek (vormals Reinhardt) erklärt. Und erstmals kam dabei auch die Martin-Luther-Kapelle ins Gespräch. Das "wenig genutzte Gebäude" koste mehr als 10.000 Euro im Jahr.

Der letzte Gottesdienst in der Martin-Luther-Kapelle mit Pfarrerin

Christa Wolters. Fotos (2): Claudia Daniels

An ihm würden allerdings viele Erinnerung hängen, denn die Kapelle in Winnekendonk sei schließlich das erste Gotteshaus der Protestanten in Kevelaer gewesen. Dafür war

einer der Gründerväter der Gemeinde, Hans-Heinrich Etzold, beispielgebend. Der damals 86-jährige Landwirt sagte: "Wenn die Kapelle geschlossen würde, wäre das eine Tragödie für mich."

Pfarrerin Karin Dembek sah sich im Frühsommer 2006 genötigt, in einer öffentlichen Erklärung die Aufgabe der Martin-Luther-Kapelle zu begründen:

► Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer erwartet für die nächsten Jahre deutlich geringere Einnahmen aus der Kirchensteuer. Da die Kirchengemeinde über die Pflichtrücklagen hinaus keine Vermögenswerte besitzt, hat sich das Presbyterium Anfang vergangenen Jahres mit der Zukunft der Gemeindearbeit befasst. Um einen Überblick über den Zustand der kirchlichen Gebäude zu bekommen, wurde das landeskirchliche Bauamt zur Beratung hinzugezogen. Zum Gebäudebestand der Kirchengemeinde gehören die Jesus-Christus-Kirche (Bj. 1963), das Pfarrhaus mit Gemeindebüro (Bj. 1953), das Jugendheim (Bj. 1954) – alle an der Brunnenstraße gelegen – und die Martin-Luther-Kapelle (Bj. 1951), seit 1962 in Winnekendonk. Bis auf Pfarrhaus und Gemeindebüro sind alle Ge-bäude stark renovierungs- bzw. sanierungsbedürftig. Besonders das Jugendheim muss grundlegend saniert werden.

In

diesem Jahr muss die Kirchengemeinde allein für Sanierungsarbeiten an

der Jesus-Christus-Kirche mindestens 45.000 Euro aufbringen. Das

Presbyterium ist sich bewusst geworden, dass nicht alle kirchlichen

Gebäude zu erhalten sein werden. Ein Verkauf des Gebäudekomplexes

Pfarrhaus / Gemeindebüro / Jugendheim kommt nicht in Frage, da das

Presbyterium grundsätzlich beschlossen hat, das Gemeindezentrum an der

Brunnenstraße im Bestand zu erhalten. Das Jugendheim soll zum

Begegnungs-zentrum für alle Gemeindemitglieder werden, da hier ein

ebenerdiger Gemeinderaum entstehen kann.

In

diesem Jahr muss die Kirchengemeinde allein für Sanierungsarbeiten an

der Jesus-Christus-Kirche mindestens 45.000 Euro aufbringen. Das

Presbyterium ist sich bewusst geworden, dass nicht alle kirchlichen

Gebäude zu erhalten sein werden. Ein Verkauf des Gebäudekomplexes

Pfarrhaus / Gemeindebüro / Jugendheim kommt nicht in Frage, da das

Presbyterium grundsätzlich beschlossen hat, das Gemeindezentrum an der

Brunnenstraße im Bestand zu erhalten. Das Jugendheim soll zum

Begegnungs-zentrum für alle Gemeindemitglieder werden, da hier ein

ebenerdiger Gemeinderaum entstehen kann. Pfarrerin Wolters schloss die Kirchentür zum letzten Mal ab.

Aber auch Eva-Maria Theune, die Witwe des ersten evangelischen Pfarrers in Kevelaer, Hans-Joachim Theune, meldete sich im April 2007 öffentlich zur Wort - mit einem Beitrag im Kevelaerer Blatt:

► Die Geschichte unserer Martin-Luther-Kapelle in Winnekendonk beginnt im Jahr 1951. Kevelaer, Deutschlands größter Wallfahrtsort, kannte bis um Kriegsende im Mai 1945 keine evangelischen Mitbewohner – vielleicht ein paar Zöllnerfamilien in Twisteden, die den Wohnort häufig zu wechseln hatten. Inzwischen waren auch in Kevelaer Flüchtlinge und Vertriebene („Aussiedler“ genannt im Ostblock) eingewiesen worden – nicht gerade zur Freude der Bewohner, deren Küchen sie nun benutzten, in deren Zimmern sie schliefen. Ihr Hab und Gut bestand aus dem Inhalt eines Rucksacks oder eines Koffers.

Die Evangelischen unter ihnen gehörten zur Kirchengemeinde Weeze, die der Pfarrer Peltner das Pfarramt inne hatte. Dort gab es natürlich auch eine evangelische Kirche, so wie in fast allen Orten des Kirchenkreises Kleve, nicht nur in den Kleinstädten, sondern auch in solchen kleinen Orten wie Schenkenschanz, Keeken, Mörmter, Neulouisendorf und anderen. In Kevelaer gab es keine. Pfarrer Peltner hielt Gottesdienste in Schulräumen der kleinen Orte, in der Hubertusschule, im Fahnensaal der katholischen Mariengemeinde. An besonderen Festen, etwa der Konfirmation, sogar in der Beichtkapelle am Priesterhaus. Der Pfarrer erreichte seine Gemeindeglieder bei Wind und Wetter mit dem Motorrad und hielt oft vier Gottesdienste am Sonntag. Junge Paare traute er in der Weezer Kirche.

Dann ergab sich eine segensreichte Gelegenheit. Der Lutherische Weltbund, Sitz in Genf, schenkte der Gemeinde Weeze 1951 eine Kirche, eine so genannte Diaspora-kapelle, wie sie auch in katholischen Gemeinde errichtet werden konnte, die in rein evangelischen Gebieten entstanden waren. Wer konnte sich in diesen Jahren auch nach der Konfession richten, in denen etwa 16 Millionen Menschen aus den ehemals deutschen Ostgebieten aufgenommen werden mussten?

Man brachte sie in Landgemeinden unter, die Städte hatte der Bombenkrieg zerstört. Pfarrer Peltner erhielt für die Gemeinde Weeze eine solche Kapelle. Ihr Architekt war Otto Bartning, damals ein bekannter Baumeister evangelischer Kirchen. Die Stadt Kevelaer stellte ein Grundstück weit draußen in der Brunnenstraße zur Verfügung. Die Kapelle bestand aus hölzernen Fertigteilen, und die Gemeindeglieder bauten sie selbst auf.

Das kleine Gotteshaus ist im Gegensatz zu den meisten Kirchen nicht längs gerichtet, ihre Breite ist wesentlich länger als ihre Tiefe. In der Mitte der Breitseite steht der Altar in einer Nische, die mit zwei Türen zu verschließen ist – so erhält man einen Gemeinderaum für Versammlungen, Feste und Tagungen. Die schöne ruhige Maserung des Holzes hilft der Sammlung der Gedanken während des Gottesdienstes. Die Rückwand des Kirchenraums kann in halber Höhe geöffnet werden, wenn sich an Feiertagen eine große Zahl von Gottesdienstbesuchern versammelt. Ist sie geschlossen, so hat man einen kleineren Raum für Sitzungen oder kleine Gemeindegruppen. Hier stehen auch zusammenklappbare Tische für Gemeindefeste. Die Kapelle hat eine Sakristei und eine kleine Küche. Die Gemeinde sitzt auf langen Bänken. Am Anfang stand in der Kapelle nur ein Harmonium, im Laufe der Zeit erhielt sie ein Orgelpositiv und eine eigene Taufschale.

1961 wurde die Kapelle in der Brunnenstraße zerlegt und in Winnekendonk zum zweiten Mal errichtet. In Kevelaer entstand die Jesus-Christus-Kirche für die weiter angewachsene Gemeinde. So konnte die Kapelle der Gemeinde erhalten bleiben. Viele ältere Gemeindeglieder besuchen noch immer ihre alte Kapelle, die ihnen dazu verholfen hatte, in Kevelaer und den Dörfern Winnekendonk, Wetten und Twisteden heimisch zu werden. In den 1980er-Jahren erhielt sie endlich einen Namen: Martin-Luther-Kapelle. Der Name bezieht sich auf das uniert-lutherischen Bekenntnis, dem die Gemeindeglieder angehörten, die ja fast alle aus den mittel- und ostdeutschen Gebieten stammten; während sich die alt-eingesessenen Evangelischen am unteren Niederrhein meistens zum uniert-reformierten Bekenntnis zählen.

Nun soll sie abgebaut werden und damit unwiderruflich ausgelöscht werden – wie es heißt aus Geldmangel, denn im Gemeindezentrum Kevelaer an der Brunnenstraße ist inzwischen sowohl an der Jesus-Christus-Kirche, als auch am Jugendheim und am Pfarrhaus Vieles instandzusetzen, wie es nach Jahrzehnten an Gebäuden notwendig wird.

Die Trauer und das Unverständnis darüber sind groß. Die Gemeindeglieder wollten für die Erhaltung der Kapelle erhebliche finanzielle Beträge aufbringen, die den Haushalt der Kirchengemeinde für Winnekendonk entlastet hätten. Aber sie sind nicht in der Lage, den gesamten Haushalt zu entlasten. Die Trauer ist groß und nicht leicht zu beschwichtigen. Muss der Abriss wirklich sein? Gibt es keine anderen Lösungen?

Sowohl katholische als auch evangelische Kirchen werden aufgegeben, aber vielfach werden diese Gotteshäuser für kulturelle Zwecke verwendet, und damit bleiben sie erhalten. Ist wirklich intensiv nach anderen Lösungen gesucht worden, oder – so hat es den Anschein – gibt man einer kurzsichtigen und endgültigen Lösung (Abriss und anschließender Verkauf des Grundstückes) den Vorzug?

Leider besteht kein Denkmalschutz, da die Kirche eine Klinkerummantelung erhielt, um sie in ihrem äußeren Erscheinungsbild an das Wohngebiet in Winnekendonk anzupassen. Jedoch ist der historische Wert als Mahnmal für die Eingliederung der Flüchtlinge nach dem Krieg und als Gemeindekirche für die evangelischen Gläubigen der Kirchengemeinde von großer Bedeutung.

Für die einfachen Mitglieder und besonders für die Verantwortlichen der Kevelaerer Kirchengemeinde stellt sich die Frage nach dauerhaft und nachhaltig wirkenden Entscheidungen. Was ist gewichtiger: der langfristige Erhalt einer Kirche und damit einer Heimat für die Gläubigen und ein Erinnerungsort für die jüngste Geschichte am Niederrhein und eine vielleicht doch anders zu bewältigende finanzielle Belastung für die Sanierung anderer Gebäude des Gemeindezentrums - oder die schnelle Beschaffung von Geld durch Abriss der Kirche und Verkauf des Grundstückes?

Soweit der Beitrag von Eva-Maria Theune.

Indes

- die Würfel waren gefallen. Am Sonntag, 20. Mai 2007, wurde in

der Martin-Luther-Kapelle zum letzten Mal Gottesdienst gefeiert.

Pfarrerin Christa Wolters verabschiedete Chorleiter Peter Krause-Heiber

nach fast siebenjähriger Arbeit und führte den neuen Chorleiter

Sebastien Belleil in den Dienst ein.

Indes

- die Würfel waren gefallen. Am Sonntag, 20. Mai 2007, wurde in

der Martin-Luther-Kapelle zum letzten Mal Gottesdienst gefeiert.

Pfarrerin Christa Wolters verabschiedete Chorleiter Peter Krause-Heiber

nach fast siebenjähriger Arbeit und führte den neuen Chorleiter

Sebastien Belleil in den Dienst ein. Die liturgischen Gegenstände wurden aus der Kapelle entfernt.

Sowohl in Lesung und Evangelium als auch in der Predigt von Pfarrerin Wolters stand das Thema Abschied im Mittelpunkt: „Es ist ein bitterer, ein trauriger Tag für uns alle. Es ergibt sich daraus aber auch die Chance, mit gebündelten Kräften vor Ort die evangelische Kirche in Kevelaer neu zu stärken.“ Und weiter versuchte Christa Wolters zu trösten: „Gott bindet sich nicht an ein Haus oder ein Kirchengebäude. Ihr richtet euren Blick auf die Kapelle, seid aber doch vor allem gefordert, den Blick auf Gott zu richten.“

Dann wurde die Entwidmungserklärung verlesen:

► „Gemäß dem Entwidmungsbeschluss des Presbyteriums vom 24. Januar 2007 und der Bestätigung der Entwidmung durch das Kollegium der evangelischen Kirche im Rheinland vom 15. Mai 2007 stellen wir nun die Martin-Luther-Kapelle außer Dienst.“

Die Presbyter begaben sich zum Altar und trugen Bibel, Taufschale, Abendmahlgeschirr und Osterkerze hinaus. Danach wurden die rund 50 Gottesdienstbesucher aufgefordert, die Kapelle zu verlassen. Christa Wolters löschte die Kerzen und schloss die Kirchentür ab - zum letzten Mal.

Seit dem letzten Glockenschlag lag Stille über der Kapelle. Als die Tür endgültig verschlossen war, standen evangelische Christen, von der Kapellen-Aufgabe tief bewegt, vor dem Gotteshaus. Einige lagen sich in den Armen und weinten. "Jesus kommt immer wieder neu zu uns. Und Gott bindet sich nicht an ein Haus", hatte Pfarrerin Christa Wolters zuvor gepredigt. "Gott begegnet uns weiterhin in den Häusern und auf den Straßen."

Trost spendeten diese Worte im Moment der Trauer wohl noch nicht.

Der Abbruch der Martin-Luther-Kapelle begann im Oktober 2007.

Das Ende vom Lied: ein Schutthaufen. Fotos (2): Claudia Gipmans

|

|