|

|

|

|

|

Offermanns, Maria

Spontanheilung vor dem Gnadenbild Kevelaer 1949 | * 1903 | † 1993

![]()

1948

war die Bewegungsfähigkeit der an Multipler Sklerose erkrankten Maria

Offermanns so stark eingeschränkt, dass sie ein Stützkorsett mit

Stahlstangen tragen musste. Ihre Beine versagten den Dienst. Nur wenn

sie mit den Schultern Schwung holte, konnte sie sich zentimeterweise

vorwärts bewegen.

1948

war die Bewegungsfähigkeit der an Multipler Sklerose erkrankten Maria

Offermanns so stark eingeschränkt, dass sie ein Stützkorsett mit

Stahlstangen tragen musste. Ihre Beine versagten den Dienst. Nur wenn

sie mit den Schultern Schwung holte, konnte sie sich zentimeterweise

vorwärts bewegen.

Maria Offermanns ( * 1903, †

1993).

Foto aus: Wilhelm van Aaken/Heinz von der Linde,

"Ich bin geheilt!". S. 212

Die 45-Jährige gab die Hoffnung nicht auf und schloss sich 1949 einer

Wallfahrt ihrer Gemeinde Aachen-Brand nach Kevelaer an. Hier schleppte

sie sich unter Aufbietung aller Kräfte betend über den Kreuzweg und ließ

sich anschließend zur Gnadenkapelle fahren. „In dem Moment, als ich das

Gnadenbild sah, fing ich laut an zu schreien“, schrieb sie später in

einem Brief. Viele Ohren- und Augenzeugen erlebten, was nun geschah.

Maria

Offermanns schrie mehrmals: „Hilf Maria, es ist Zeit, ... es ist die

höchste Zeit!“ Nach ihrem Hilfeschrei löste sich Maria Offermanns von

ihren drei Helfern, die sie stützten, und kniete nieder. Niemand um sie

herum rührte sich. „Liebe Mutter Gottes, ich kann doch knien, dann lass’

mich doch noch einmal gehen“, betete sie.

Maria

Offermanns schrie mehrmals: „Hilf Maria, es ist Zeit, ... es ist die

höchste Zeit!“ Nach ihrem Hilfeschrei löste sich Maria Offermanns von

ihren drei Helfern, die sie stützten, und kniete nieder. Niemand um sie

herum rührte sich. „Liebe Mutter Gottes, ich kann doch knien, dann lass’

mich doch noch einmal gehen“, betete sie.

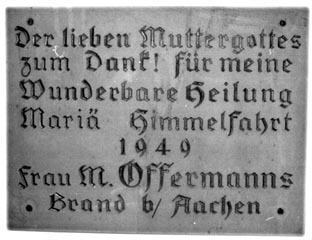

Votivtafel in der Kerzenkapelle.

Dann stand

die Frau auf, begab sich zum Gnadenbild, küsste es dreimal, kniete sich

wieder hin und sagte: ‘Liebe Mutter Gottes, du hast mir geholfen“.

Erst als Maria Offermanns ohne Hilfe aufstand und sich auch beim Gehen

nicht mehr helfen lassen musste, begriffen die Umstehenden, was hier

geschehen war. Bei ihrer Rückkehr nach Aachen-Brand spielten sich

ergreifende Szenen ab. Die Zeitungen berichteten von einem

Heilungswunder. Maria Offermanns war, so hieß es in Berichten,

vollständig gesund nach Hause zurückgekehrt. In der Kerzenkapelle wurde

später eine Danktafel angebracht.

Dieses

jüngste Heilungswunder in der Geschichte der Gnadenstätte Kevelaer wurde

2001 von Schülern des

Dieses

jüngste Heilungswunder in der Geschichte der Gnadenstätte Kevelaer wurde

2001 von Schülern des

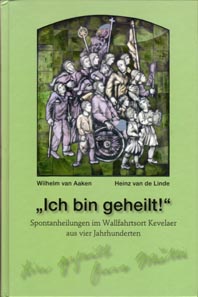

![]() Kardinal-von-Galen-Gymnasiums erforscht. Sie waren angeregt worden

von ihrem Religionslehrer

Kardinal-von-Galen-Gymnasiums erforscht. Sie waren angeregt worden

von ihrem Religionslehrer

![]() Wilhelm van Aaken, der später

über alle Spontanheilungen in Kevelaer in einem Buch berichtet hat. Die

Schüler sprachen mit dem hochbetagten Ehemann von Maria Offermanns und

dokumentierten die bewegenden Vorgänge am Festtag Mariä Himmelfahrt des

Jahres 1949.

Wilhelm van Aaken, der später

über alle Spontanheilungen in Kevelaer in einem Buch berichtet hat. Die

Schüler sprachen mit dem hochbetagten Ehemann von Maria Offermanns und

dokumentierten die bewegenden Vorgänge am Festtag Mariä Himmelfahrt des

Jahres 1949.

"Ich bin geheilt!" - Spontanheilungen in Kevelaer aus vier Jahrhunderten, Wilhelm van Aaken und Heinz van der Linde.

Maria Offermanns, die 1993 gestorben ist, war seit 1948 an Multipler

Sklerose erkrankt. Mit Schmerzen im Rücken fing es an, bald konnte sie

den Haushalt mit ihren drei Kindern nicht mehr versorgen. Ihre

Bewegungsfähigkeit wurde immer stärker eingeschränkt, und schließlich

war sie ständig auf ein Stützkorsett mit Stahlstangen angewiesen. Ihre

Beine versagten den Dienst. Nur wenn sie mit den Schultern Schwung

holte, konnte sie sich zentimeterweise vorwärts bewegen.

Die Diagnose war niederschmetternd: Multiple Sklerose und, so sagten es

ihr die behandelnden Ärzte, keine Aussicht auf Heilung.

Maria Offermanns, damals 45, gab die Hoffnung nicht auf. Sie kämpfte,

dass es „nicht so schnell mit mir zu Ende ginge“. Tag und Nacht „betete

ich zur Gottesmutter, damit sie mir die Kraft gebe, dagegen anzukommen“,

schrieb sie 1952 in ihrem Brief an den damaligen Wallfahrtsrektor.

Ein Arzt hatte ihr den Tipp gegeben, sich einer Wallfahrt anzuschließen.

Morgens um 6 Uhr wurde die Kranke zu Hause in Aachen-Brand abgeholt.

Sie, ihr Mann und ihr Vater weinten beim Abschied. Es war eine bedrückte

Stimmung, als trennte man sich für immer.

„In Kevelaer konnte ich nun nichts unternehmen“, lesen wir in ihrem

Brief aus dem Jahr 1952, „weil ich ja nicht laufen konnte. Man setzte

mich im Hotel ‘Zum weißen Schwan’ ab, und ich musste nun zusehen, wie

alle fortgingen, um zu beten. … Nachmittags fuhr man mich zum Kreuzweg,

wo ich nur unter großen Schmerzen den Kreuzweg unternahm“.

Maria Offermanns bewegte sich im Schneckentempo vorwärts, gestützt von

Helfern. Andere Kreuzweg-Besucher konnten das Elend kaum mit ansehen und

boten an, die kranke und vor Schmerzen weinende Frau ins Hotel zu

fahren.

Maria Offermanns hielt die ganze Strecke des Kreuzweges durch, aber dann

sollte sie direkt ins Hotel gebracht werden, weil ihre Kraft am Ende

war. Die Frau wehrte sich dagegen, denn eine Pilgerfahrt ohne Besuch der

Gnadenkapelle kam für sie nicht in Frage. „Der Fahrer fuhr mich direkt

bis zur Türe und drei Mann brachten mich zum Gnadenbilde“, heißt es in

dem Brief von Maria Offermanns. „Ich war so elend, dass ich dachte, jede

Minute zusammenzubrechen, und nun kam so richtig die Verzweiflung über

mich“.

„In dem Moment, als ich das Gnadenbild sah, fing ich laut an zu

schreien“. … „Man befürchtete, ich sei durchgedreht“.

Viele Ohren- und Augenzeugen erlebten, was nun geschah. Maria Offermanns

schrie mehrmals: „Hilf Maria, es ist Zeit, … es ist die höchste Zeit!“

Nach ihrem Hilfeschrei löste sich

Maria Offermanns von ihren drei Helfern, die sie stützten, und kniete

nieder. Niemand um sie herum rührte sich. „Liebe Mutter Gottes, ich kann

doch knien, dann lass’ mich doch noch einmal gehen“, betete sie. „Ganz

ruhig bin ich dann geworden und bin aufgestanden, habe das Marienbild

dreimal geküsst, bin dann wieder hingekniet und habe gesagt: ‘Liebe

Mutter Gottes, du hast mir geholfen“.

Den Umstehenden wurde langsam bedenklich zu Mute. Jemand sagte zur Maria

Offermanns, sie solle nun schweigen, denn sie wisse wohl nicht, was sie

da sage. „Da wollte man mich mit Gewalt fortziehen“. Eine Frau in der

Nähe von Maria Offermanns sagte: „Kommen Sie, Frau Offermanns, jetzt ist

es ganz aus“. Die Pilgerin wirkte auf andere scheinbar wie

geistesgestört. „Da sagte ich: ‘Es ist mir sehr schwindlig, aber ich

kann gehen’“. Sie stand auf, die Helfer wollten sie unterfassen, aber

Maria Offermanns sagte noch einmal: „Ich kann gehen“.

Sie torkelte in Richtung Altar, kniete dort nieder und bat die

Umstehenden, mit ihr ein Vater unser zum Dank zu beten, denn die

Gottesmutter habe ihr geholfen.

Längst hatte sich die Kunde von dem seltsamen Geschehen über den

Kapellenplatz verbreitet. Aus allen Richtungen strömten Menschen herbei.

Sie sangen und beteten.

Die damals 15-jährige Hermi Jakobs von

der Gelderner Straße 164, mit der Wilhelm van Aaken gesprochen und deren

Aussagen er festgehalten hat, kann sich an die „sehr gut aussehende

Frau“ mit ihrem „dunklen Haar“ gut erinnern. Vier Frauen hatten sie aus

dem Bus und zur Gnadenkapelle getragen. Hermi Jakobs war damals Lehrling

bei der Paramentenstickerei Tauwel & Jansen am Kapellenplatz.

„Gegen Abend nach der Arbeit - ich musste noch die Stube auskehren - kam

die Meisterin gelaufen und sagte: ‘Auf dem Kapellenplatz ist ein großer

Menschenauflauf. Es soll eine Frau geheilt worden sein’. Ich hatte

meinen Arbeitskittel noch an, bin dann heruntergelaufen, habe mich durch

die Menschenmenge gedrängt und sah schließlich die Frau, die ich morgens

als Kranke erlebt hatte, aus der Gnadenkapelle herauskommen, allein,

ohne gestützt zu sein. Ein Kind lief vor ihr her, ein kleiner Junge, der

weinte und ‘Mama, Mama’ sagte.“ Es war ihr jüngster Sohn.

Maria Offermanns sei schließlich zum

![]() Priesterhaus gegangen. Dort

soll sie von dem Kevelaerer Arzt

Priesterhaus gegangen. Dort

soll sie von dem Kevelaerer Arzt

![]() Dr. Oehmen untersucht worden sein. „25

Jahre später habe ich Frau Offermanns noch einmal gesehen, als sie mit

einem Bischof von Aachen 1974 in Kevelaer in der Basilika im Chorraum an

einem Gottesdienst teilgenommen hat“.

Dr. Oehmen untersucht worden sein. „25

Jahre später habe ich Frau Offermanns noch einmal gesehen, als sie mit

einem Bischof von Aachen 1974 in Kevelaer in der Basilika im Chorraum an

einem Gottesdienst teilgenommen hat“.

Maria Offermanns trug nie wieder ihr Korsett, in dem zwei Millimeter

dicke Stahlstangen staken. „Ich werde Gott, so viel es in meinen Kräften

steht, ewig danken für die Gnade, die ich auf die Fürsprache der

Gottesmutter erhalten habe“, schrieb sie in ihrem Brief.

Bei

ihrer Rückkehr nach Aachen-Brand spielten sich ergreifende Szenen ab.

Die „Aachener Nachrichten“ berichteten unmittelbar nach dem wunderbaren

Geschehen in Kevelaer von „Tränen der Rührung und des Glücks unter der

Brander Bevölkerung“.

Bei

ihrer Rückkehr nach Aachen-Brand spielten sich ergreifende Szenen ab.

Die „Aachener Nachrichten“ berichteten unmittelbar nach dem wunderbaren

Geschehen in Kevelaer von „Tränen der Rührung und des Glücks unter der

Brander Bevölkerung“.

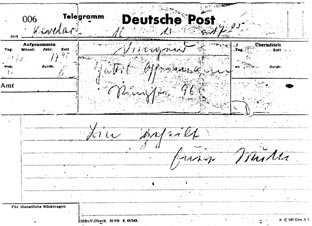

Telegramm an ihre Familie: "Bin geheilt. Eure Mutter!"

Wer könne da zweifeln? Maria Offermanns sei krank nach Kevelaer gefahren

worden, und nun hätten viele gesehen, wie sie ohne Hilfe aus dem Wagen

gestiegen sei. „Manch einer mag seit langem zum ersten Mal wieder in

tiefer Gläubigkeit in das Lied eingestimmt haben, das die Brander aus

diesem Anlass in der Kirche zur Ehre Gottes sangen“, schrieb die

Zeitung.

Der Arzt, der Maria Offermanns behandelte, bestätigte ihr nach der

Rückkehr aus Kevelaer: „Sie sind vollständig gesund. Es sind nicht

einmal Spuren ihrer Krankheit vorhanden“. Die Nervenlähmung, die die

Frau quasi gehunfähig gemacht hatte, war verschwunden.

Mit ihrer körperlichen Gesundung veränderte Maria Offermanns ihr Leben

von Grund auf. Die gelernte Weberin, Mutter von drei Kindern, die noch

acht Enkel und einige Urenkel erleben durfte und 90 Jahre alt wurde,

setzte fortan ihre ganze Kraft dafür ein, für andere Menschen da zu

sein. 1976 wurde sie für ihre karitative Tätigkeit mit dem

Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Sie war, wie Willi van Aaken im Gespräch mit ihrem Mann erfuhr, nach der

Heilung häufig in Kevelaer. 1974 nahm sie, zum 25. Jahrestag ihrer

Heilung, am Dankhochamt in der Basilika teil, das

![]() Heinrich Maria Janssen

zelebrierte.

Heinrich Maria Janssen

zelebrierte.

In der uns zugänglichen

Kevelaer-Literatur ist die Heilung von Maria Offermanns nicht

aufgeführt, obwohl dieser Vorgang aus dem Jahr 1949 bis in die

Einzelheiten jenen Wundern aus dem 17. Jahrhundert gleicht, die

kirchlich anerkannt worden sind oder die mit bischöflicher Approbation

bekannt gemacht werden durften. Die Auflistung z.B. von P. Christian

Hubens endet mit der Oratorianer-Zeit. Über körperlich fassbare

Heilungswunder spricht man in Kevelaer seit Jahrzehnten nicht mehr

gerne.

Dabei hatte die Hoffnung auf Heilungswunder durch Einwirkung der

Consolatrix afflictorum rund 160 Jahre lang Tradition und Bestand. Hier

ereignete sich im Durchschnitt pro Jahr eine „spektakuläre“ Heilung, und

zwar von 1642, dem Entstehungsjahr der Wallfahrt, bis zum Beginn des 19.

Jahrhunderts. Insgesamt lassen sich - aus unterschiedlichen Quellen -

über 200 solcher Wunder belegen.

Davon besitzen etwa 30 die Anerkennung des Bischofs in Roermond, der bis

zum 19. Jahrhundert für Kevelaer zuständig war. Von den 30 haben acht

einen Sonderstatus, nämlich die Anerkennung durch die Synode von Venlo

(11. Februar 1647), auf der 24 Theologen und Ärzte prüften und

bestätigten, dass für die acht Heilungen aus der Anfangsperiode der

Kevelaer-Wallfahrt keine natürliche Erklärung zu finden war. Diese acht

Wunder, Grundvoraussetzung für die kirchliche Anerkennung Kevelaers als

marianischer Gnadenort, unterscheiden sich in Inhalt, Ablauf und

Nachprüfbarkeit nicht von solchen Wundern, die später eingetreten sind.

Wäre der Vorgang „Offermanns“ Gegenstand der Venlo-Synode im 17.

Jahrhundert gewesen, hätte er Anerkennung gefunden.

Die Nichtbeachtung der Heilung von 1949 als ein vorstellbares Wunder hat

Gründe. Die Periode der Genesungswunder von Kevelaer klang nicht weich

aus, wie man vermuten könnte. Sie wurde nicht langsam und in Etappen vom

Geist der Aufklärung verdrängt, der seit der Französischen Revolution

die Menschen in Europa in den Bann schlug. Ihr Ende kam abrupt mit der

Besetzung der Niederrheinlande durch Napoleon und der Zwangsauflösung

des Oratorianer-Klosters. Quasi über Nacht bekam Kevelaer eine neue

geistliche und weltliche Führung und wurde „fremden“ Bistümern - erst

Aachen, dann Münster - zugeordnet. Ähnliches geschah in den

Einzugsgebieten der Kevelaer-Wallfahrt. Alte Bande wurden zerstört. An

einer Hand kann man die bekannt gewordenen Heilungswunder aufzählen, die

sich nach 1800 bis heute ereignet haben.

In der aufgeklärten Gegenwart glaubt man kaum noch an solche Wunder. Man

pilgert nicht nicht mehr nach Kevelaer, um durch ein Wunder von einem

körperlichen Leiden befreit zu werden, sondern erfleht Kraft und Trost

in körperlicher und geistiger Not. Mit Hilfe dieser "Spiritualisierung"

nahm der Wallfahrtsort Kevelaer seinen Übergang in die Neuzeit.

Fast zeitgleich mit der Wundervergeistigung, die bis heute anhält

(„Kevelaers Wunder ereignen sich im Beichtstuhl“), gewannen die aus

unseren Breiten verdrängten, körperlich fassbaren Heilungswunder eine

Bedeutung für die katholische Welt, wie man sie vorher noch nicht erlebt

hatte: Neue marianische Wallfahrtsorte, die auf Marienerscheinungen

gründen, leiteten eine machtvolle Renaissance der Volksfrömmigkeit ein.

Die eher stärker denn schwächer werdende Anziehungskraft von Orten wie

Lourdes oder Fatima widerlegt die Einschätzung, der Wunderglaube sei ein

Relikt mittelalterlichen Denkens. Die aktuellen Seligsprechungsprozesse

mit ihren Wunderuntersuchungen erinnern obendrein daran, dass die Kirche

zu keiner Zeit Wunder ins Reich der Kindermärchen verbannt hat.

Wunderglaube ist kein Protest gegen Verkopfung der Theologie. Der

aufgeklärte Mensch von heute versteht besser denn je, dass göttliche

Allmacht auch das Unglaubliche einschließt.

*

| Maria Offermanns Textstellen in der Kevelaerer Enzyklopädie: |

| | Geschichte Kevelaers nach 1945 | |

![]()

![]()