|

|

|

|

|

Schneller Brüter Kalkar

Entwickelt ab 1972

![]()

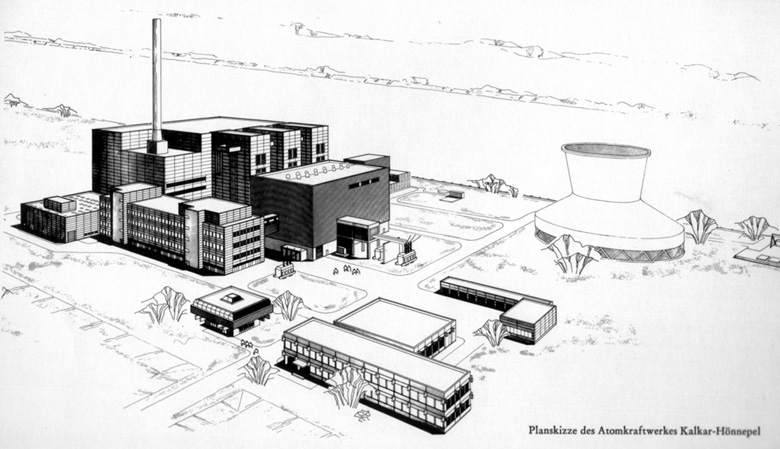

Planskizze des

Atomkraftwerks Kalkar-Hönnepel.

Was Hunderttausende Demonstranten in Kalkar über die Jahre nicht schafften, besorgte der

Super-GAU im fernen Tschernobyl: Der Schnelle Brüter starb, ehe er ans

Netz gehen konnte.

Im Januar 1972 begann das Großprojekt Kalkar mit der Gründung der

Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH in Essen. Sie hatte die

Aufgabe, in Kalkar den Prototyp eines natrium-gekühlten Schnellen

Brutreaktors zu errichten und zu betreiben.

Wer heute über das Gelände in Kalkar-Hönnepel schreitet, setzt seine

Füße mit Ehrfurcht: Er tritt auf dem teuersten Flachland der Republik

herum. Jeder Quadratmeter hat den Steuerzahler 25.000 DM gekostet.

Kalkar war mit über fünf Milliarden Mark die größte Einzelruine der

Republik.

Eigentlich hätte nichts schief laufen können: Die mächtigsten

Stromversorger Deutschlands, Belgiens und der Niederlande machten sich

im Schulterschluss ans Werk. Im Etat war gut eine Milliarde D-Mark

gebunkert: So viel sollte der Brüter kosten. Dass er fünf Mal so teuer

werden und nie ans Netz gehen würde, konnten sich die Manager damals

nicht einmal in ihren schlimmsten Albträumen vorstellen.

Im April 1973 erfolgte das, was man einen ersten Spatenstich nennt. In

19 Teilgenehmigungen und gegen massenhafte Demonstrationen wurde die

größte Einzelbaustelle in der Bundesrepublik scheibchenweise

vorangetrieben - fast 15 Jahre lang.

Bis sich im April 1986 Tschernobyl ereignete. Die Kernschmelze an der

Grenze zu Weißrussland beschleunigte den Erkenntnisprozess, dass der für

Kalkar geplante Brüter - von seinem fragwürdigen Nutzen abgesehen - in

Deutschland nicht einsetzbar war.

Im März 1991 stiegen Bundesregierung und Betreiber-Gesellschaften aus

dieser Technologie aus und hinterließen Knall auf Fall die teuerste und

jungfräulichste Wirtschaftsruine aller Zeiten: Der praktisch fertig

gestellte Brüter wurde stillgelegt, kurz bevor er zum ersten Mal

strahlen konnte.

Die Lokalpolitiker von Kalkar gingen auf die Palme: 400 Arbeitsplätze

weg und dazu noch eine Riesen-Hypothek mit dem schier unverkäuflichen

Klotz am Bein. Kalkars Bürgermeister Karl-Ludwig van Dornick jammerte

damals: „Wir fühlen uns vorn und hinten betrogen. Ein internationales

Unternehmen wie die RWE kann sich nicht so einfach fortstehlen.“ Und:

„Jetzt geht die Kiste zu Bruch, und wir sind Pleite.“

Der Bürgermeister sah Kalkar schon beteiligt an den befürchteten

Abrisskosten von rund 250 Millionen Mark.

Der Staat ließ die Region allerdings nicht hängen, sondern pumpte noch

einmal fast 140 Millionen DM in Projekte, um die Infrastruktur zwischen

Rhein und Niers aufzumöbeln.

Der berüchtigte Betonzaun

und Wassergraben zum Schutz des Schnellen Brüters in Kalkar vor den

Atomkraftgegnern, die gegen dass Kernkraftwerk demonstrierten.

Dann wurde die Ruine als Sonderangebot verscherbelt. Der seinerzeit

44-jährige Niederländer Henny van der Most bekam den Zuschlag für sein

„Kernwasserwunderland“, eine Freizeitanlage mit Hotels und Attraktionen.

Der Kaufvertrag wurde Anfang November 1995 unterzeichnet. Etwa drei

Millionen soll der Käufer hingeblättert haben - kaum mehr als 0,06

Prozent der Erstehungskosten.

Im April 1996 war von der Most endgültig Eigentümer des verhinderten

Schnellen Brüters von Kalkar.

![]()

![]()