|

|

|

|

|

Seifen, Wolfgang

Baslikaorganist in Kevelaer | * 1956

![]()

Nach

18 Jahren als Basilikaorganist in Kevelaer - von 1983 bis 2000 - will

sich der 44-jährige Wolfgang Seifen einer neuen, großen Aufgabe stellen,

bewirbt sich und erhält die Professur für Improvisation, Liturgisches

Orgelspiel und Orgelliteratur an der Hochschule der Künste in Berlin.

Die Nachricht vom Weggang Seifens betrübt besonders die vielen Freunde

der Basilika-Konzerte. Der Organist hat ihnen Rang und Namen, aber auch

Glanz verliehen.

Nach

18 Jahren als Basilikaorganist in Kevelaer - von 1983 bis 2000 - will

sich der 44-jährige Wolfgang Seifen einer neuen, großen Aufgabe stellen,

bewirbt sich und erhält die Professur für Improvisation, Liturgisches

Orgelspiel und Orgelliteratur an der Hochschule der Künste in Berlin.

Die Nachricht vom Weggang Seifens betrübt besonders die vielen Freunde

der Basilika-Konzerte. Der Organist hat ihnen Rang und Namen, aber auch

Glanz verliehen.

Die Einschätzung, dass Wolfgang Seifen ein Ausnahme-Künstler ist, hat

die Öffentlichkeit selbst erfahren und aus mancher Rezension herauslesen

können. Das kommt auch in dem fast ganzseitigen Artikel zum Ausdruck,

den Markus Nolte in der Kirchenzeitung Kirche+Leben zum Abschied von Seifen

veröffentlicht hat:

Reichlich erdverhaftet sitzt er da auf seinem hölzern harten Orgelbock, den Rücken kerzengerade, den Kopf regungslos. Furioses Mienenspiel - Fehlanzeige. Wenn man ihn so sieht, könnte man meinen, Seifen wäre brav. Er ist es nicht. Seifen ist unverschämt. Er spielt wie der Teufel in der Wallfahrtsbasilika in Kevelaer. Um ihn herum tanzen Töne, wabern dunkle Wolken, klirren schrille Blitze - und Seifen sitzt unangetan versunken in seiner engen Spieltischecke wie der Asket in seiner Mönchszelle.

Es ist also nicht die Frage, ob Wolfgang Seifen ein Ausnahme-Künstler

ist. Es ist zu fragen, ob die Marienstadt Kevelaer seine Talente genutzt

hat und ob die Kirchengemeinde und der Wallfahrtsort an der virtuos

gespielten Kirchenmusik gewachsen sind - Fragen, auf die Antworten

schuldig bleiben, weil niemand sie kennen kann.

Es ist also nicht die Frage, ob Wolfgang Seifen ein Ausnahme-Künstler

ist. Es ist zu fragen, ob die Marienstadt Kevelaer seine Talente genutzt

hat und ob die Kirchengemeinde und der Wallfahrtsort an der virtuos

gespielten Kirchenmusik gewachsen sind - Fragen, auf die Antworten

schuldig bleiben, weil niemand sie kennen kann.

Wolfgang Seifen in den

1990er-Jahren.

Auch der „neue Klang,

den die Reihe der

![]() Basilikakonzerte Kevelaers Namen in Deutschland und

Europa gegeben hat“, ist keine in sich ruhende Leistung, die

unabhängig von ihrer Auswirkung auf das pastorale Geschehen zu bewerten

ist. Nicht mit Seifen, sondern mit sich selbst haben die Kevelaerer ein

Problem, wenn, wie Anfang der 90er Jahre, Unsicherheit aufkommt, ob die

kirchenmusikalischen Glanzlichter in St. Marien die pastorale

Wirklichkeit des Alltags und Sonntags überstrahlen.

Basilikakonzerte Kevelaers Namen in Deutschland und

Europa gegeben hat“, ist keine in sich ruhende Leistung, die

unabhängig von ihrer Auswirkung auf das pastorale Geschehen zu bewerten

ist. Nicht mit Seifen, sondern mit sich selbst haben die Kevelaerer ein

Problem, wenn, wie Anfang der 90er Jahre, Unsicherheit aufkommt, ob die

kirchenmusikalischen Glanzlichter in St. Marien die pastorale

Wirklichkeit des Alltags und Sonntags überstrahlen.

Ein

Künstler wie Seifen könnte, weil er sich bei seiner Tagesarbeit dem

Tempo seiner Zuhörer anpassen muss und seine Musik in der Kirche hinter

dem, zu dessen Ehre sie erklingt, zurückzustehen hat, an einer solchen

Aufgabe verzweifeln.

Ein

Künstler wie Seifen könnte, weil er sich bei seiner Tagesarbeit dem

Tempo seiner Zuhörer anpassen muss und seine Musik in der Kirche hinter

dem, zu dessen Ehre sie erklingt, zurückzustehen hat, an einer solchen

Aufgabe verzweifeln.

Wolfgang Seifen beim

Komponieren.

Anders als der Pianist im Konzertsaal muss der Organist Kompromisse

machen und sich unterordnen - und wenn es um den Preis ist, dass das

Orgelspiel hinter dem zurückbleibt, was die Finger künstlerisch

hervorbringen könnten.

„Die Basilikamusik“, schreibt Boris Böhmann, „ist in hohem Maße Wolfgang

Seifen zu Dank verpflichtet, der sich mit nimmermüdem Elan zusammen mit

Chor und Orchester für musikalisch hohes Niveau, ideenreiche Konzepte

und Kooperation in Liturgie und Konzert eingesetzt hat.“

18

Jahre hat Seifen das getan - sein halbes Berufsleben lang. So traurig es

für Kevelaer ist, dass ein Kirchenmusiker solchen Formats gegangen ist,

so schön ist es für ihn, dass er sich die künstlerische Freiheit

bewahren kann. Er nimmt sich die Freiheit, auch beruflich ein neues

Notenblatt aufzuschlagen.

18

Jahre hat Seifen das getan - sein halbes Berufsleben lang. So traurig es

für Kevelaer ist, dass ein Kirchenmusiker solchen Formats gegangen ist,

so schön ist es für ihn, dass er sich die künstlerische Freiheit

bewahren kann. Er nimmt sich die Freiheit, auch beruflich ein neues

Notenblatt aufzuschlagen.

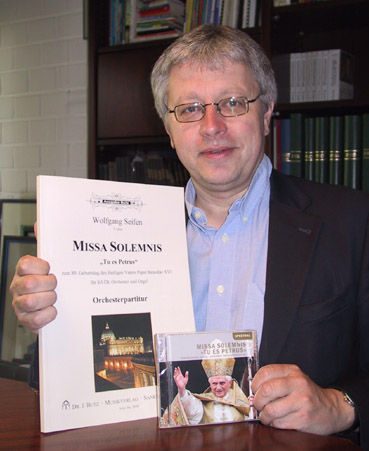

Wolfgang Seifen mit seiner

"Missa Solemnis - Tu es Petrus", der "Papstmesse".

Seitdem ist immer mal wieder von Wolfgang Seifen in den Medien zu lesen,

so auch 2007, als 600 Besucher in der St.-Hedwigs-Kathedrale in Berlin,

darunter Kanzlerin Angela Merkel, und Hunderttausende über die Deutsche

Welle und den Rundfunk RRB die Uraufführung von seiner ‚Papstmesse‘, der

Missa Solemnis ‚Tu es Petrus‘, miterlebten.

![]()