|

|

|

|

|

Seifert, Ernst I

► Gründer von Orgelbau Seifert | * 1855 | † 1928

Im

Januar 1855 kam der spätere Firmengründer und Erfinder Ernst Seifert I

auf die Welt. 30 Jahre später machte er sich mit einer Orgelbau-Anstalt

selbstständig und baute im selben Jahr - 1885 - die erste Orgel.

Wiederum 30 Jahre später - 1915 - übernahm Sohn Romanus Seifert den noch

kleinen Betrieb in Kevelaer und führte die Unternehmung zu Weltruhm.

Im

Januar 1855 kam der spätere Firmengründer und Erfinder Ernst Seifert I

auf die Welt. 30 Jahre später machte er sich mit einer Orgelbau-Anstalt

selbstständig und baute im selben Jahr - 1885 - die erste Orgel.

Wiederum 30 Jahre später - 1915 - übernahm Sohn Romanus Seifert den noch

kleinen Betrieb in Kevelaer und führte die Unternehmung zu Weltruhm.

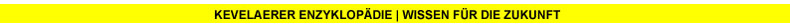

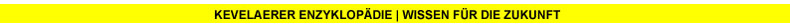

Ernst Seifert I.

Bis heute zählt Seifert zu den Unternehmungen, die Kevelaers Ruf einer Kunstwerkstadt mit meisterlichen Handwerkern und Künstlern begründen und in die Welt getragen haben. Ernst Seifert I muss ein stattlicher Mann gewesen sein, der durch sein markantes Äußeres, seine hohe Professionalität, seinen erfinderischen Geist und seine Unternehmerpersönlichkeit selbst kritische Zeitgenossen aufs höchste beeindruckte.

1855 als erster Sohn des Försters Christian Seifert und seiner Frau Karoline, geb. Härter, in Sülzdorf beim Römhild in Thüringen geboren, wurde Ernst Seifert I evangelisch-lutherisch getauft, besuchte die Schule in Sülzdorf, lernte in Behrungen drei Jahre den Spengler-Beruf (ein Spengler montiert Dachrinnen, stellt Blechdächer her, baut Lüftungen) und ging auf Wanderschaft. In Chemnitz lernte er bei Orgelbaumeister Schubert und in Dresden bei Orgelbaumeister Jahn jeweils zwei Jahre und legte 1880 seine Staatsprüfung als Orgelbaumeister beim Ministerium von Sachsen-Meiningen ab.

1881 trat er bei Orgelbaumeister Sonreck in Köln als Geschäftsführer ein. 1882 gelang Seifert eine bahnbrechende Erfindung: Er schuf die erste rein pneumatische Windlade, die ohne jedes andere Hilfsmittel äußerst präzise arbeitete und patentiert wurde.

Das Patent verkaufte er an Orgelbauer Schneider in Mudersbach. Der Erlös

war Seiferts Grundstock für einen Schritt, der zum Glücksfall für

Kevelaer wurde: Im Januar 1885 machte Ernst Seifert sich selbstständig.

Das Patent verkaufte er an Orgelbauer Schneider in Mudersbach. Der Erlös

war Seiferts Grundstock für einen Schritt, der zum Glücksfall für

Kevelaer wurde: Im Januar 1885 machte Ernst Seifert sich selbstständig.

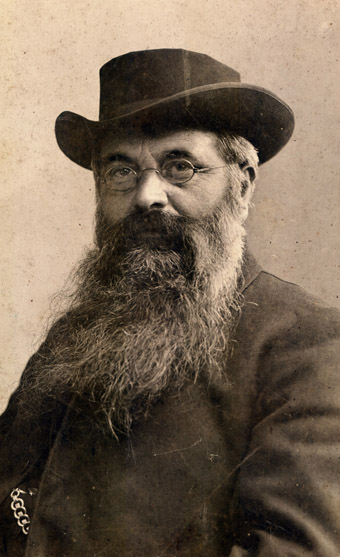

Mit seiner Familie - Frau Maria Anne geb. Ries (* 1861) gebar die drei Söhne Ernst, Romanus und Walter - siedelte Seifert zunächst nach Köln über. Hier begann er im selben Jahr mit dem Bau seiner ersten Orgel, einem Werk mit 14 Registern für Rödgen (Sieg).

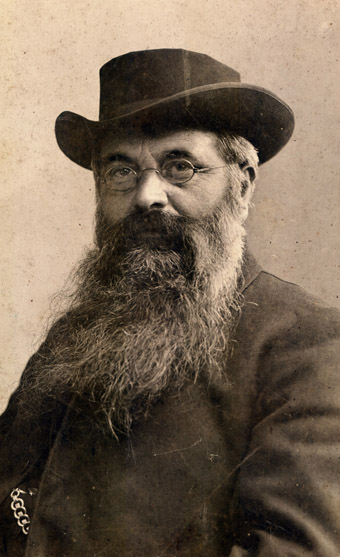

Ernst Seifert I (sitzend) mit seinen Söhnen (v. l.) Ernst, Romanus und Walter.

Seine erste Orgel für Köln schuf Seifert 1887 - ein Werk mit zwölf Registern für die katholische Kirche in Köln-Bayenthal. 1895 folgte eine 57-registrige Orgel für Maria-Himmelfahrt in Köln.

Als er 1896 seine 50. Orgel in Köln-Deutz mit 50 Registern baute, war längst auch das Ausland auf seine Meisterschaft und seine meisterlichen Instrumente aufmerksam geworden, und er lieferte nach Belgien, Luxemburg und Amerika.

1902 wurde die erste patentierte Windlade, nachdem Orgelbauer Schneider das Patent hatte verfallen lassen, wieder aufgenommen. Im selben Jahr fertigte Seifert eine Orgel für die Gewerbeausstellung Düsseldorf (später im Dom zu Altenberg) und bekam dafür die große Staatsmedaille.

Seiferts Werkstatt in Köln.

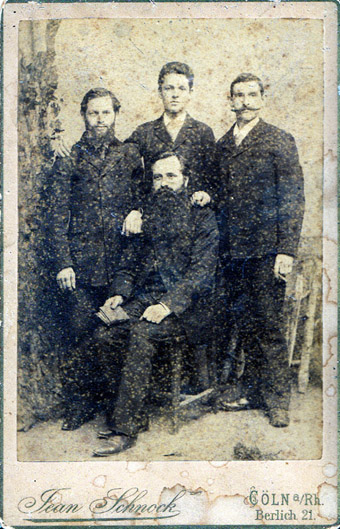

1906 erhielt er den Orgelbau-Auftrag für die große Marienkirche zu Kevelaer. Die Orgel bekam zunächst 122 Register und wurde auf 131 Register erweitert. Im selben Jahr - mittlerweile arbeiteten die drei Söhne mit im Betrieb - gründete Seifert eine Filiale in der Marienstadt, so wie es der Kevelaer-Auftrag verlangt hatte. Im März 1906 meldete das KB:

"Wie wir vernehmen, wird die Orgelbauanstalt Ernst Seifert-Köln, welche mit dem Aufstellen der neuen Orgel in der Wallfahrtskirche begonnen hat, hier am Platze eine Filiale gründen und hat dieselbe bereits ein Grundstück an der Wettenerstraße erworben. Genannte Firma sucht, wie aus dem Inserententeile ersichtlich, einheimische tüchtige Schreiner für dauernde Beschäftigung.“

Die Orgelbau-Anstalt Seifert um 1907.

Im Sommer 1907 berichtete das KB:

„Die neue Orgel in unserer Marienkirche, erbaut von Herrn E. Seifert,

Orgelbau-Anstalt Köln-Kevelaer, ist in den letzten Tagen fertig gestellt

worden. Wie das Urteil allgemein lautet, ist die Orgel ein Prachtwerk,

wie es in Westdeutschland keine Kirche aufzuweisen hat.

„Die neue Orgel in unserer Marienkirche, erbaut von Herrn E. Seifert,

Orgelbau-Anstalt Köln-Kevelaer, ist in den letzten Tagen fertig gestellt

worden. Wie das Urteil allgemein lautet, ist die Orgel ein Prachtwerk,

wie es in Westdeutschland keine Kirche aufzuweisen hat.

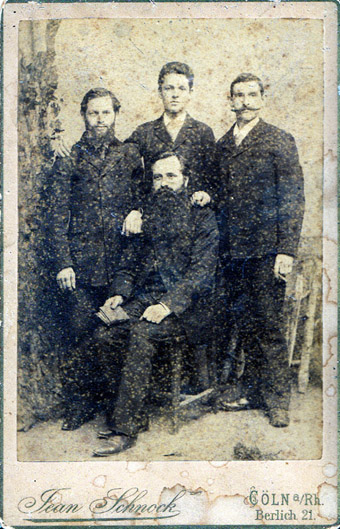

Die Basilikaorgel (1926).

Gestern nachmittag fand eine Vorführung der Orgel durch Herrn G. Korthaus* statt, zu welcher sich außer einheimischen Musik- und Kunstliebhabern auch manche auswärtige Musikfreunde eingefunden hatten. Alle waren überrascht von der großartigen Klangfülle des Werkes und hörten mit dem größten Interesse den einzelnen Vorträgen zu.“

Ernst Seifert I übertrug die Geschäftsleitung des Unternehmens Mitte 1914 seinen drei Söhnen. Bei der Übergabe notierte er in den Geschäftsbüchern:

„Bis hierher hat Gott geholfen. Bittet, so wird er euch auch weiterhelfen. Seid fleißig zu halten die Einigkeit durch das Band des Friedens! Einer trage des Anderen Last. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!“

Sohn Romanus übernahm 1915 den noch kleinen Betrieb in Kevelaer, den er

zu dem in Fachkreisen weltbekannten Unternehmen Orgelbau Romanus Seifert

und Sohn ausbaute.

Sohn Romanus übernahm 1915 den noch kleinen Betrieb in Kevelaer, den er

zu dem in Fachkreisen weltbekannten Unternehmen Orgelbau Romanus Seifert

und Sohn ausbaute.

Ein Blick in die Werkstatt in Kevelaer, ganz rechts Romanus Seifert (2. Generation), ganz links Ernst Eifert (3. Generation).

1926 trat mit dem nach seinem Großvater benannten Ernst Seifert die dritte Generation ins Unternehmen ein.

1928 starb Ernst Seifert I, den es bis zuletzt auf die Baustellen gezogen hatte. Das KB schrieb:

„Mit zähem Eifer und rastloser Energie brachte er seinen Betrieb auf eine glänzende Höhe. […] Er hat Instrumente für die Türkei, Frankreich, Holland, Luxemburg, Belgien sowie Amerika hergestellt und aufgebaut. Die Orgel in Kevelaer ist, solange die Orgel im Passauer Dom nicht ausgebaut ist, die größte Orgel der Gegenwart. Seifert, der ein Alter von nahezu 73 Jahren erreicht hat, ist sozusagen in den Sielen gestorben. Es war sein besonderer Wunsch, die Erweiterung der Kölner Domorgel und deren Vollendung noch durchführen zu können. Es ist ihm nicht beschieden gewesen.“

In einem Nachruf für eine Fachzeitschrift ehrte Pater Dr. Gregor Schwake OSB* den Verstorbenen:

„Es sind erst wenige Monate her, dass ich den greisen Orgelbaumeister Ernst Seifert kennenlernte. … Ich besuchte ihn im Kölner Dom, wo mich der Um- und Neubau der Orgel interessierte. Die Domorgel sollte sein letztes Werk sein. Bei dieser Arbeit holte er sich den Keim zur Todeskrankheit.“

Pater Schwake hielt fest, die Kölner Domorgel habe den Sterbenden noch in seinen Fieberfantasien beschäftigt. „In meinem Andenken wird das Bild des Mannes allezeit verbleiben, wie er in seiner hohen Gestalt, mit dem ehrwürdigen langen Bart, mit dem langen gelben Arbeitskittel angetan, oben auf der Bühne des Kölner Domes in der Orgel arbeitete, umrahmt von den himmelwärts stehenden gotischen Gewölbebögen.“

• Gerhard Korthaus, Kirchenmusiker und Basilikaorganist in Kevelaer von 1890 bis 1927; Komponist der Melodie des Kevelaerer Heimatlieds.

• Dr. Gregor Schwake OSB war als Theodor Schwake am 15. April 1892 in Emmerich zur Welt gekommen. Er trat den Benediktinern bei, war Priester, wurde als Kirchenmusiker „Apostel des Volks-Chorals“ genannt und arbeitete als Organist in der Abtei Gerleve. Die Nazis verschleppten den kritischen Geistlichen im Februar 1944 in das KZ Dachau, wo er den Priesterchor leitete und in der Kapelle im KZ-Block 26, im „Pfarrerblock“, Organist war. Er überlebte das KZ und starb 1967 in Billerbeck (Abtei Gerleve) kurz vor seinem Goldenen Priesterjubiläum.

• Eine Bitte an die Leserinnen und Leser: Wir sind auf der Suche nach einem Foto, das die noch von der Firma Rütter gebaute erste Basilika-Orgel zeigt, nachdem sie 1907 von der Marienkirche in die St.-Antonius-Kirche versetzt worden ist. Die Rütter-Orgel wurde 1945 bei einem Luftangriff auf Kevelaer zerstört. Ein Bild dieser Zerstörung liegt vor, aber leider keines, das die Orgel und ihr Gehäuse im Kirchenraum zwischen 1907 und 1945 zeigt; dabei stand sie dort immerhin 38 Jahre. Im Abnahmebericht für die Rütter-Orgel aus dem Jahr 1907 ist vermerkt, dass es ein ganz außergewöhnliches Gehäuse gewesen sein muss, das oberhalb des Sockels aus Metall gemacht war. Hinweise bitte an Delia Evers, Tel. 04936 - 916268 oder delia-evers@blattus.de

► Gründer von Orgelbau Seifert | * 1855 | † 1928

Im

Januar 1855 kam der spätere Firmengründer und Erfinder Ernst Seifert I

auf die Welt. 30 Jahre später machte er sich mit einer Orgelbau-Anstalt

selbstständig und baute im selben Jahr - 1885 - die erste Orgel.

Wiederum 30 Jahre später - 1915 - übernahm Sohn Romanus Seifert den noch

kleinen Betrieb in Kevelaer und führte die Unternehmung zu Weltruhm.

Im

Januar 1855 kam der spätere Firmengründer und Erfinder Ernst Seifert I

auf die Welt. 30 Jahre später machte er sich mit einer Orgelbau-Anstalt

selbstständig und baute im selben Jahr - 1885 - die erste Orgel.

Wiederum 30 Jahre später - 1915 - übernahm Sohn Romanus Seifert den noch

kleinen Betrieb in Kevelaer und führte die Unternehmung zu Weltruhm.

Ernst Seifert I.

Bis heute zählt Seifert zu den Unternehmungen, die Kevelaers Ruf einer Kunstwerkstadt mit meisterlichen Handwerkern und Künstlern begründen und in die Welt getragen haben. Ernst Seifert I muss ein stattlicher Mann gewesen sein, der durch sein markantes Äußeres, seine hohe Professionalität, seinen erfinderischen Geist und seine Unternehmerpersönlichkeit selbst kritische Zeitgenossen aufs höchste beeindruckte.

1855 als erster Sohn des Försters Christian Seifert und seiner Frau Karoline, geb. Härter, in Sülzdorf beim Römhild in Thüringen geboren, wurde Ernst Seifert I evangelisch-lutherisch getauft, besuchte die Schule in Sülzdorf, lernte in Behrungen drei Jahre den Spengler-Beruf (ein Spengler montiert Dachrinnen, stellt Blechdächer her, baut Lüftungen) und ging auf Wanderschaft. In Chemnitz lernte er bei Orgelbaumeister Schubert und in Dresden bei Orgelbaumeister Jahn jeweils zwei Jahre und legte 1880 seine Staatsprüfung als Orgelbaumeister beim Ministerium von Sachsen-Meiningen ab.

1881 trat er bei Orgelbaumeister Sonreck in Köln als Geschäftsführer ein. 1882 gelang Seifert eine bahnbrechende Erfindung: Er schuf die erste rein pneumatische Windlade, die ohne jedes andere Hilfsmittel äußerst präzise arbeitete und patentiert wurde.

Das Patent verkaufte er an Orgelbauer Schneider in Mudersbach. Der Erlös

war Seiferts Grundstock für einen Schritt, der zum Glücksfall für

Kevelaer wurde: Im Januar 1885 machte Ernst Seifert sich selbstständig.

Das Patent verkaufte er an Orgelbauer Schneider in Mudersbach. Der Erlös

war Seiferts Grundstock für einen Schritt, der zum Glücksfall für

Kevelaer wurde: Im Januar 1885 machte Ernst Seifert sich selbstständig.Mit seiner Familie - Frau Maria Anne geb. Ries (* 1861) gebar die drei Söhne Ernst, Romanus und Walter - siedelte Seifert zunächst nach Köln über. Hier begann er im selben Jahr mit dem Bau seiner ersten Orgel, einem Werk mit 14 Registern für Rödgen (Sieg).

Ernst Seifert I (sitzend) mit seinen Söhnen (v. l.) Ernst, Romanus und Walter.

Seine erste Orgel für Köln schuf Seifert 1887 - ein Werk mit zwölf Registern für die katholische Kirche in Köln-Bayenthal. 1895 folgte eine 57-registrige Orgel für Maria-Himmelfahrt in Köln.

Als er 1896 seine 50. Orgel in Köln-Deutz mit 50 Registern baute, war längst auch das Ausland auf seine Meisterschaft und seine meisterlichen Instrumente aufmerksam geworden, und er lieferte nach Belgien, Luxemburg und Amerika.

1902 wurde die erste patentierte Windlade, nachdem Orgelbauer Schneider das Patent hatte verfallen lassen, wieder aufgenommen. Im selben Jahr fertigte Seifert eine Orgel für die Gewerbeausstellung Düsseldorf (später im Dom zu Altenberg) und bekam dafür die große Staatsmedaille.

Seiferts Werkstatt in Köln.

1906 erhielt er den Orgelbau-Auftrag für die große Marienkirche zu Kevelaer. Die Orgel bekam zunächst 122 Register und wurde auf 131 Register erweitert. Im selben Jahr - mittlerweile arbeiteten die drei Söhne mit im Betrieb - gründete Seifert eine Filiale in der Marienstadt, so wie es der Kevelaer-Auftrag verlangt hatte. Im März 1906 meldete das KB:

"Wie wir vernehmen, wird die Orgelbauanstalt Ernst Seifert-Köln, welche mit dem Aufstellen der neuen Orgel in der Wallfahrtskirche begonnen hat, hier am Platze eine Filiale gründen und hat dieselbe bereits ein Grundstück an der Wettenerstraße erworben. Genannte Firma sucht, wie aus dem Inserententeile ersichtlich, einheimische tüchtige Schreiner für dauernde Beschäftigung.“

Die Orgelbau-Anstalt Seifert um 1907.

Im Sommer 1907 berichtete das KB:

„Die neue Orgel in unserer Marienkirche, erbaut von Herrn E. Seifert,

Orgelbau-Anstalt Köln-Kevelaer, ist in den letzten Tagen fertig gestellt

worden. Wie das Urteil allgemein lautet, ist die Orgel ein Prachtwerk,

wie es in Westdeutschland keine Kirche aufzuweisen hat.

„Die neue Orgel in unserer Marienkirche, erbaut von Herrn E. Seifert,

Orgelbau-Anstalt Köln-Kevelaer, ist in den letzten Tagen fertig gestellt

worden. Wie das Urteil allgemein lautet, ist die Orgel ein Prachtwerk,

wie es in Westdeutschland keine Kirche aufzuweisen hat. Die Basilikaorgel (1926).

Gestern nachmittag fand eine Vorführung der Orgel durch Herrn G. Korthaus* statt, zu welcher sich außer einheimischen Musik- und Kunstliebhabern auch manche auswärtige Musikfreunde eingefunden hatten. Alle waren überrascht von der großartigen Klangfülle des Werkes und hörten mit dem größten Interesse den einzelnen Vorträgen zu.“

Ernst Seifert I übertrug die Geschäftsleitung des Unternehmens Mitte 1914 seinen drei Söhnen. Bei der Übergabe notierte er in den Geschäftsbüchern:

„Bis hierher hat Gott geholfen. Bittet, so wird er euch auch weiterhelfen. Seid fleißig zu halten die Einigkeit durch das Band des Friedens! Einer trage des Anderen Last. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!“

Sohn Romanus übernahm 1915 den noch kleinen Betrieb in Kevelaer, den er

zu dem in Fachkreisen weltbekannten Unternehmen Orgelbau Romanus Seifert

und Sohn ausbaute.

Sohn Romanus übernahm 1915 den noch kleinen Betrieb in Kevelaer, den er

zu dem in Fachkreisen weltbekannten Unternehmen Orgelbau Romanus Seifert

und Sohn ausbaute. Ein Blick in die Werkstatt in Kevelaer, ganz rechts Romanus Seifert (2. Generation), ganz links Ernst Eifert (3. Generation).

1926 trat mit dem nach seinem Großvater benannten Ernst Seifert die dritte Generation ins Unternehmen ein.

1928 starb Ernst Seifert I, den es bis zuletzt auf die Baustellen gezogen hatte. Das KB schrieb:

„Mit zähem Eifer und rastloser Energie brachte er seinen Betrieb auf eine glänzende Höhe. […] Er hat Instrumente für die Türkei, Frankreich, Holland, Luxemburg, Belgien sowie Amerika hergestellt und aufgebaut. Die Orgel in Kevelaer ist, solange die Orgel im Passauer Dom nicht ausgebaut ist, die größte Orgel der Gegenwart. Seifert, der ein Alter von nahezu 73 Jahren erreicht hat, ist sozusagen in den Sielen gestorben. Es war sein besonderer Wunsch, die Erweiterung der Kölner Domorgel und deren Vollendung noch durchführen zu können. Es ist ihm nicht beschieden gewesen.“

In einem Nachruf für eine Fachzeitschrift ehrte Pater Dr. Gregor Schwake OSB* den Verstorbenen:

„Es sind erst wenige Monate her, dass ich den greisen Orgelbaumeister Ernst Seifert kennenlernte. … Ich besuchte ihn im Kölner Dom, wo mich der Um- und Neubau der Orgel interessierte. Die Domorgel sollte sein letztes Werk sein. Bei dieser Arbeit holte er sich den Keim zur Todeskrankheit.“

Pater Schwake hielt fest, die Kölner Domorgel habe den Sterbenden noch in seinen Fieberfantasien beschäftigt. „In meinem Andenken wird das Bild des Mannes allezeit verbleiben, wie er in seiner hohen Gestalt, mit dem ehrwürdigen langen Bart, mit dem langen gelben Arbeitskittel angetan, oben auf der Bühne des Kölner Domes in der Orgel arbeitete, umrahmt von den himmelwärts stehenden gotischen Gewölbebögen.“

• Gerhard Korthaus, Kirchenmusiker und Basilikaorganist in Kevelaer von 1890 bis 1927; Komponist der Melodie des Kevelaerer Heimatlieds.

• Dr. Gregor Schwake OSB war als Theodor Schwake am 15. April 1892 in Emmerich zur Welt gekommen. Er trat den Benediktinern bei, war Priester, wurde als Kirchenmusiker „Apostel des Volks-Chorals“ genannt und arbeitete als Organist in der Abtei Gerleve. Die Nazis verschleppten den kritischen Geistlichen im Februar 1944 in das KZ Dachau, wo er den Priesterchor leitete und in der Kapelle im KZ-Block 26, im „Pfarrerblock“, Organist war. Er überlebte das KZ und starb 1967 in Billerbeck (Abtei Gerleve) kurz vor seinem Goldenen Priesterjubiläum.

• Eine Bitte an die Leserinnen und Leser: Wir sind auf der Suche nach einem Foto, das die noch von der Firma Rütter gebaute erste Basilika-Orgel zeigt, nachdem sie 1907 von der Marienkirche in die St.-Antonius-Kirche versetzt worden ist. Die Rütter-Orgel wurde 1945 bei einem Luftangriff auf Kevelaer zerstört. Ein Bild dieser Zerstörung liegt vor, aber leider keines, das die Orgel und ihr Gehäuse im Kirchenraum zwischen 1907 und 1945 zeigt; dabei stand sie dort immerhin 38 Jahre. Im Abnahmebericht für die Rütter-Orgel aus dem Jahr 1907 ist vermerkt, dass es ein ganz außergewöhnliches Gehäuse gewesen sein muss, das oberhalb des Sockels aus Metall gemacht war. Hinweise bitte an Delia Evers, Tel. 04936 - 916268 oder delia-evers@blattus.de

|

|

|

|