|

|

|

|

|

Sonntagsverkauf

Wallfahrtsort Kevelaer und der Verkauf an Sonntagen

![]()

Verlagsniederlassung von

![]() Butzon & Bercker (heute: Buchhandlung Bercker)

mit

Butzon & Bercker (heute: Buchhandlung Bercker)

mit

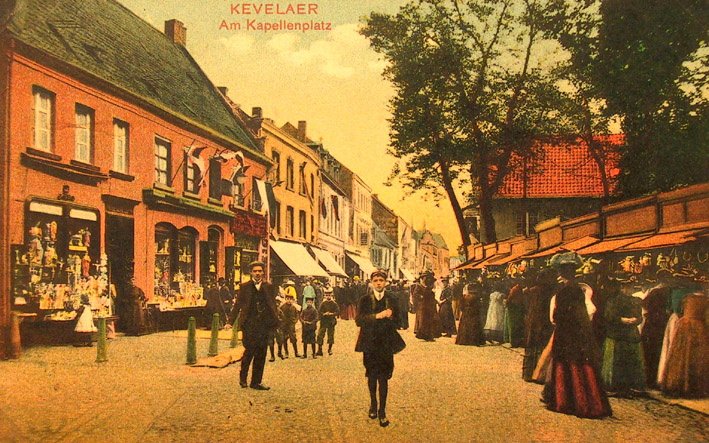

Blick auf den Kapellenplatz mit Verkaufsbuden (um die Wende zum 20.

Jahrhundert).

Der sonntägliche Käufer- und Verkäufermarkt spielt für Kevelaer seit

Jahrhunderten eine wichtige Rolle. Er war bis zur Einführung der

Gewerbefreiheit in der französischen Besatzungszeit (1802) in

monopolitischer Hand des Oratoriums. Ohne Genehmigung des Klosters

(Priesterhaus) konnte hier keine Kerze, kein Rosenkranz verkauft werden.

Im Gefolge der Gewerbefreiheit entwickelte sich nur langsam ein

Devotionalienmarkt in profaner Hand. Auf dem Hauptumschlagplatz, dem

Kapellenplatz, wo Verkaufsbuden verpachtet wurden, blieb die Kirche

zunächst wichtigste Lizenzgeberin. Zug um Zug wurden auch Buden in

Gemeindebesitz aufgestellt, die vom Rathaus verpachtet wurden.

Das monopolitische Budensystem zerbrach Ende der 1930er-Jahre

hauptsächlich an der inzwischen gewachsenen Konkurrenz: Pilgerwirte,

Hoteliers, Kaufleute partizipierten mit Erfolg am Geschäft mit

Devotionalien, indem sie in ihren Lokalen Andenken anboten. Nach dem

zweiten Weltkrieg blieben die Verkaufsbuden in der Versenkung.

Erst seitdem der Sonntagsverkauf von den Buden auf dem Kapellenplatz in

die Geschäfte verlagert ist, achtet Kevelaer peinlich darauf, dass die

Ausnahmebestimmungen genau eingehalten werden, denn die geschäftliche

Konkurrenz schläft nicht.

Sonntagsverkauf auf dem Kapellenplatz (1908):

Bis in die 30er-Jahre standen hier Verkaufsbuden für Devotionalien.

![]()

![]()