|

|

|

|

|

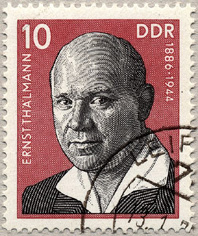

Thälmann, Ernst

... und der Nachkriegsprozess gegen einen Lehrer in Geldern

![]()

Die

Kevelaerer gaben bei der Reichspräsidentenwahl am 13. März 1932 die

meisten Stimmen dem amtierenden Präsidenten Hindenburg. 3.558 Kevelaerer

votierten für ihn, für Hitler sprachen sich nur 746 Kevelaerer aus.

Überraschend gut schnitt der Kommunistenführer Ernst Thälmann in der

Wallfahrtsstadt ab: 172 Kevelaerer wählten ihn und damit die KPD.

Die

Kevelaerer gaben bei der Reichspräsidentenwahl am 13. März 1932 die

meisten Stimmen dem amtierenden Präsidenten Hindenburg. 3.558 Kevelaerer

votierten für ihn, für Hitler sprachen sich nur 746 Kevelaerer aus.

Überraschend gut schnitt der Kommunistenführer Ernst Thälmann in der

Wallfahrtsstadt ab: 172 Kevelaerer wählten ihn und damit die KPD.

Ernst Thälmann (* 1886, † 1944) war von 1924 bis 1933 Mitglied des Reichstags der Weimarer Republik und von 1925 bis 1933 Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD).

Insgesamt

verfehlte Hindenburg knapp die absolute Mehrheit, so dass für den 24.

April ein zweiter Wahlgang im Deutschen Reich angesetzt wurde. In

Kevelaer lief es für Hindenburg auch diesmal hervorragend (3.547

Stimmen). Hitler verbesserte sich von 746 auf 866 Stimmen, und zwar

hauptsächlich auf Kosten von Thälmann, den nur noch 120 - statt 172 -

Kevelaerer wählten. Hindenburg blieb Reichspräsident. Hitler und

Thälmann hatten mit 36,8 bzw. 10,2 Prozent der Stimmen das Nachsehen.

Es dauerte nur ein Dreivierteljahr, bis alles in Deutschland

umgekrempelt war: Im Januar 1933 nahm mit der Ermächtigung des

Reichskanzlers Hitlers die deutsche Tragödie ihren Anfang. Kaum zwei

Monate im Amt, ließ Hitler den KPD-Führer Ernst Thälmann und viele

andere Oppositionelle verhaften. Thälmann, am 3. März 1933 in Berlin

festgesetzt, wurde des Hochverrats beschuldigt. Der Kommunistenführer

war zunächst im Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit eingeschlossen.

Hitler verfügte 1935, den vorbereiteten Prozess gegen Thälmann

einzustellen, weil "befürchtet" wurde, dass der Angeklagte höchstens mit

15 Jahren Freiheitsentzug bestraft werden würde. Thälmanns

Untersuchungshaft wurde in Schutzhaft umgewandelt, womit sich die Nazis

einen Freibrief für unbegrenzte Inhaftierung beschafften.

1939, nach Abschluss des Hitler-Stalin-Pakts, hoffte die Ehefrau

Thälmanns auf Hilfe durch Stalin und trug in der sowjetischen Botschaft

in Berlin eine entsprechende Bitte vor. Aber Stalin setzte sich nicht

für Gefangenen ein.

Ernst Thälmann wurde 1943 vom Gerichtsgefängnis Hannover in die

Haftanstalt Bautzen verlegt. Im Jahr darauf verhafteten die Nazis seine

Tochter Irma und Ehefrau Rosa und lieferten sie ins Konzentrationslager

Ravensbrück ein.

Am 14. August 1944 ordnete Hitler in seinem Hauptquartier "Wolfsschanze"

in Ostpreußen die Ermordung Ernst Thälmanns an. Drei Tage nach dem

Todesbefehl wurde Thälmann ins Konzentrationslager Buchenwald verbracht

und am 18. August erschossen. Seine Leiche wurde unverzüglich im

Krematorium verbrannt. Die Nazi-Propaganda log der Öffentlichkeit vor,

Thälmann wäre bei einem Bombenangriff am 24. August ums Leben gekommen.

Dass

sein Name nicht in Vergessenheit geriet, dafür sorgte die Führung der

DDR, die Ernst Thälmann wie einen Heiligen verehrte und zum Sinnbild des

kommunistischen Widerstands aufbaute. Der Arbeiterführer war im Leben

der DDR-Bürger allgegenwärtig - kaum eine Stadt, die keine

Ernst-Thälmann-Straße besaß. Und Margot Honecker wusste ihre

Volksgenossen immer wieder zu belehren: "Ihr wisst, sein Leben war dem

Kampf um die höchsten Ideale der Menschheit gewidmet".

Dass

sein Name nicht in Vergessenheit geriet, dafür sorgte die Führung der

DDR, die Ernst Thälmann wie einen Heiligen verehrte und zum Sinnbild des

kommunistischen Widerstands aufbaute. Der Arbeiterführer war im Leben

der DDR-Bürger allgegenwärtig - kaum eine Stadt, die keine

Ernst-Thälmann-Straße besaß. Und Margot Honecker wusste ihre

Volksgenossen immer wieder zu belehren: "Ihr wisst, sein Leben war dem

Kampf um die höchsten Ideale der Menschheit gewidmet".

Die Mörder Thälmanns waren unbekannt, bis 1947 ein ehemaliger Häftling

des KZs Buchenwald in einem Radiobericht auf einen Wolfgang Otto

verwies. Seitdem galt Otto als Verdächtiger, ohne dass juristische

Schritte gegen ihn eingeleitet wurden. Erst nach einer Kampagne in der

DDR (1962) kam es in den folgenden 25 Jahren zu sieben

Ermittlungsverfahren gegen Otto - jedesmal erfolglos. Ein

Auslieferungsersuchen der DDR wurde abgelehnt.

Wolfgang Otto (* 1911 in Kattowitz, † 1989 in Geldern) war vor dem Krieg

Lehrer von Beruf. 1939 wurde er zur Waffen-SS einberufen und im KZ

Buchenwald eingesetzt. Als Angehöriger des SS-Totenkopf-Sturmbanns

Buchenwald übte er zunächst Wachaufgaben aus und wurde 1943 „Spieß“ der

Lagerkommandantur. Zugleich war er Leiter des Kommandos 99, des

Exekutionskommandos des Konzentrationslagers. Bei zahlreichen

Hinrichtungen war Wolfgang Otto anwesend. Ihm oblag es, die Exekutionen

zu terminieren, den reibungslosen Ablauf zu organisieren und die Spuren

zu verwischen.

Otto wurde nach der Befreiung vom NS-Regime durch die Alliierten verhaftet. Er gehörte zu den

30 Beschuldigten im Buchenwald-Prozess und wurde wegen Mithilfe und

Teilnahme an den Gewaltverbrechen im KZ Buchenwald zu 20 Jahren Haft

verurteilt, die später auf zehn Jahre Haft reduziert wurden. Otto, der

eine Beteiligung an der Ermordung des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann

bis zuletzt abstritt, kam im März 1952 wegen guter Führung vorzeitig in

Freiheit.

Das Land Nordrhein-Westfalen stellte ihn 1954 als Lehrer ein. Otto

unterrichtete - auch im Fach Religion - in der katholischen Volksschule

Goch und ab 1959 in der katholischen Volksschule Geldern. Aus seiner

Vergangenheit machte er keinen Hehl, betonte jedoch, er sei im KZ

Buchenwald lediglich mit Schreib- und anderen Büroaufgaben beschäftigt

gewesen. Als Ottos tatsächliche Funktion in Buchenwald bekannt wurde,

wurde ihm Mitte 1962 mit sofortiger Wirkung die Lehrertätigkeit

untersagt. Trotzdem gelang es ihm, vor dem Verwaltungsgericht eine

lebenslange Pension (1.700 DM) zu erstreiten.

Unterdessen wurde siebenmal vergeblich versucht, Otto wegen seiner

(letztlich nicht bewiesenen) Mittäterschaft bei der Ermordung Thälmanns

den Prozess zu machen. Irma Gabel-Thälmann, die Tochter Thälmanns,

schaffte es 1982 über einen Klageerzwingungsantrag vor dem

Oberlandesgericht Köln, dass 1985 ein Hauptverfahren vor dem Landgericht

Krefeld gegen den in Geldern lebenden Lehrer eröffnet wurde. Das Urteil

(vier Jahre Haft wegen Beihilfe zum Mord) wurde vom Bundesgerichtshof

1987 aufgehoben.

Im August 1988, ein Jahr vor seinem Tod, wurde Otto vom Landgericht

Düsseldorf freigesprochen.

Freitag, 22. Februar 2013

![]()

![]()