|

|

|

|

|

Medienkonzern Weltbild und Kevelaer

► Problemfall für die deutschen Bistümer | Insolvenzverfahren 2014

Mit

dem Weltbild-Verlag, der zuletzt mehr als 6.000 Arbeitnehmer

beschäftigt und im Januar 2014 Insolvenz angemeldet hat, haben Kevelaer

und Grafische Betrieb

Bercker zu tun gehabt. Auch der Grafische Betrieb Bercker ist

insolvent geworden und hat sich 2012 vom Markt verabschiedet. Fast 200

Mitarbeiter haben damals in Kevelaer ihre Arbeitsplätze verloren.

Mit

dem Weltbild-Verlag, der zuletzt mehr als 6.000 Arbeitnehmer

beschäftigt und im Januar 2014 Insolvenz angemeldet hat, haben Kevelaer

und Grafische Betrieb

Bercker zu tun gehabt. Auch der Grafische Betrieb Bercker ist

insolvent geworden und hat sich 2012 vom Markt verabschiedet. Fast 200

Mitarbeiter haben damals in Kevelaer ihre Arbeitsplätze verloren.

Weltbild-Zentrale in Augsburg.

Im Jahr 2006 hatte Bercker-Geschäftsführer Ulrich Schurer einen spektakulären Auftrag an Land gezogen. Im November meldete das Kevelaerer Blatt:

►

"Dürer-Holzbibel aus Kevelaer / Buchbinderische Herausforderung

►

"Dürer-Holzbibel aus Kevelaer / Buchbinderische Herausforderung

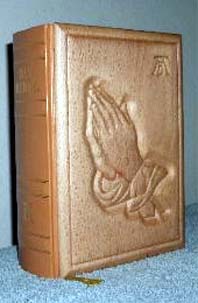

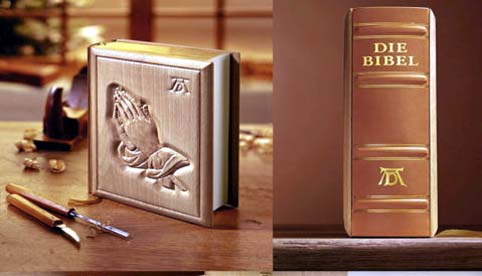

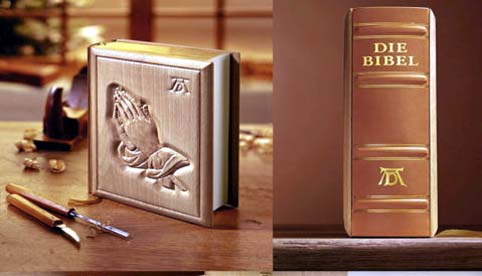

Bibel, Bercker, BILD - wie passt das zusammen? Bercker Graphischer Betrieb in Kevelaer produzierte die Dürer-Holzbibel für die Boulevardzeitung und den Weltbild-Verlag. Seit Montag ist sie im Handel. Die Ausgabe 2006 umfasst 1504 Seiten, enthält einen 48-seitigen Bildteil und ist 17 x 25 Zentimeter groß.

Die bei Bercker hergestellte Dürer-Holzbibel.

Der Massivholz-Deckeleinband zeigt das weltberühmte Schnitzmotiv 'Betende Hände' nach Albrecht Dürer. Diese Ausgabe des „Bestsellers“ Bibel ist praktisch so gut wie restlos an den Buchhandel verteilt. Für die „Dürer-Holzbibel“ (2,1 Kilo schwer, 29,95 Euro) gab es mehr Bestellungen als gedruckte Exemplare; so musste die Verteilung sogar kontingentiert werden.

Die

Herstellung der 'Dürer-Holzbibel' war eine große buchbinderische

Herausforderung.

Die

Herstellung der 'Dürer-Holzbibel' war eine große buchbinderische

Herausforderung.

Ein italienischer Meister seines Handwerks schnitzte Dürers 'Betende Hände' (eine Pinselzeichnung) als Vorlage für den Bucheinband. Erst nach langwierigen Tests gelang es, die Feinheiten der 'Dürer-Hände' auf der 17 mal 25 Zentimeter großen Holzplatte abzubilden. - Die 'Dürer-Bibel' im Holzeinband wurde in Norditalien und in Kevelaer bei Bercker gefertigt. Sie ist bereits die dritte gemeinsame Bibelausgabe von Bild-Zeitung und Weltbild. Zuvor wurden die 'Goldbibel' (Weihnachten 2005) und die 'Volksbibel' (Weihnachten 2004) verlegt. Beide Ausgaben waren unmittelbar nach Erscheinen vergriffen, allein die 'Volksbibel' fand in nur drei Wochen 250.000 Käufer. Der 'Dürer-Holzbibel' dürfte es nicht viel anders ergehen.

Soweit der KB-Bericht.

Gute

Wirtschaftsnachrichten wie die vorstehende waren allerdings selten. Zwar

signalisierten Mitteilungen aus dem Grafischen Betrieb Bercker in

Regelmäßigkeit Großaufträge wie den Druck und die Herstellung des

Skandalbuchs von Thilo Sarrazin oder von Bänden aus der Reihe "Harry

Potter".

Gute

Wirtschaftsnachrichten wie die vorstehende waren allerdings selten. Zwar

signalisierten Mitteilungen aus dem Grafischen Betrieb Bercker in

Regelmäßigkeit Großaufträge wie den Druck und die Herstellung des

Skandalbuchs von Thilo Sarrazin oder von Bänden aus der Reihe "Harry

Potter".

Ulrich Schurer im Grafischen Betrieb Bercker.

Aber mehr als eine zeitlich begrenzte Auslastung der Maschinen scheinen diese Aufträge dem Unternehmen Bercker nicht gebracht zu haben. Am Ende reichte es nur noch dazu, die an Jahre alte, im Maschinenpark hochmoderne und von erstklassigen Mitarbeitern betriebene Firma abzuwickeln.

Die Berichte über Weltbild in den Medien sprachen meistens von Problemen. Ende 2011 kam sogar heraus, dass die Bistümer als Gesellschafter den Weltbild-Konzern verkaufen wollten. "Die katholischen Bischöfe wollen sich nach langer Diskussion endgültig von der Verlagsgruppe Weltbild trennen. Etliche Produkte seien nicht mit dem Wertekanon der Kirche vereinbar", hieß es in einem Bericht der Rheinischen Post ( 23.11.2011). Moral sei nicht teilbar. Und:

► "Auch deshalb haben sich die katholischen Bischöfe in Deutschland jetzt dazu entschlossen, ihre Verlagsgruppe Weltbild 'ohne jeden Verzug' zu verkaufen. Der Grund für diese Veräußerung: Der Verlag, der zu 100 Prozent der katholischen Kirche gehört, führt im Programm auch esoterische, erotische und pornografische Titel. Und das sind keine Nischenprodukte: Auf dem Internetportal von weltbild.de findet man unter dem Stichwort 'Erotik' immerhin 2500 Titel."

An dem Medienkonzern waren zu jenem Zeitpunkt zwölf der 27 katholischen Bistümer beteiligt - außerdem der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) und der katholischen Soldatenseelsorge Berlin.

Bereits 2008 hatte das das Erzbistum Köln Konsequenzen gezogen und seine Anteile am Weltbild-Konzern abgegeben, der in der wirtschaftlichen Hochphase fast zwei Milliarden Euro Jahresumsatz ausgewiesen hat. Joachim Kardinal Meisner äußerte sich damals gegenüber Welt am Sonntag, es sei nicht hinzunehmen, „dass wir in der Woche damit Geld verdienen, wogegen wir sonntags predigen“. Meisners Urteil: „Wir müssen uns von diesem Unternehmen verabschieden.“

Der Verkaufsbeschluss von 2011 wurde nicht umgesetzt - vielmehr machten die zwölf der 27 Bistümer, die bei Weltbild Gesellschafter sind, Mitte 2012 einen Rückzieher, freilich nur einen halben. Die Bischöfe entschieden sich nun dafür, Weltbild einerseits abzugeben und andererseits zu behalten.

Die Verlagsgruppe werde, so hieß

es in der Meldung der FAZ, in eine kirchliche Stiftung öffentlichen

Rechtes überführt. Der Geschäftsführer des Unternehmens, Carel Halff (Bild),

hielt das für die rettende, "dauerhafteste und stabilste Lösung"

angesichts der "heftigen Transformationsphase", in der sich Buch- und

Medienmarkt befänden.

Die Verlagsgruppe werde, so hieß

es in der Meldung der FAZ, in eine kirchliche Stiftung öffentlichen

Rechtes überführt. Der Geschäftsführer des Unternehmens, Carel Halff (Bild),

hielt das für die rettende, "dauerhafteste und stabilste Lösung"

angesichts der "heftigen Transformationsphase", in der sich Buch- und

Medienmarkt befänden.

Der Stiftungsbeschluss war offenbar eher unverbindlich geblieben, denn einige Bistümer hielten sich nicht daran und betrieben stattdessen den Verkauf des Konzerns. Auch der im September 2013 von den Bischöfen gefasste Beschluss, Weltbild fortbestehen zu lassen, trug offenbar eine gewisse Unverbindlichkeit in sich.

Nachdem 2013 die Medien über Insolvenzgefahr für Weltbild berichtet hatten, konnte schließlich das Kölner Internetportal domradio.de (6.11.2013) melden: "Insolvenz des Weltbild-Medienkonzerns offenbar abgewendet : Stütze und weniger Eigentümer". In dem Bericht hieß es:

► "Viele Bistümer wollen dem angeschlagenen katholischen Medienkonzern Weltbild letztmalig finanziell unter die Arme greifen. Gleichzeitig wird das Buchhandelsunternehmen in Zukunft deutlich weniger Gesellschafter haben als bisher. Eine Insolvenz des Medienkonzerns in Augsburg - Schreckgespenst der Mitarbeiter - ist offenbar abgewendet. Das zuletzt in die roten Zahlen gerutschte Unternehmen soll Medienberichten zufolge frisches Kapital in Höhe von mindestens 60 Millionen Euro erhalten, teils auch von ausscheidenden Gesellschaftern."

Am

7. November 2013 hieß es sogar bei domradio.de: "Der

Weltbild-Konzern ist bis auf Weiteres gerettet : Ein finanzieller

Kraftakt". Maßgeblichen Anteil daran habe offenbar Kardinal Reinhard

Marx, der die Sicherung der Arbeitsplätze als "moralische Verpflichtung"

empfinde. Der Erzbischof von München und Freising vertrete mit bislang

13,2 Prozent einen der größten Anteilseigner.

Am

7. November 2013 hieß es sogar bei domradio.de: "Der

Weltbild-Konzern ist bis auf Weiteres gerettet : Ein finanzieller

Kraftakt". Maßgeblichen Anteil daran habe offenbar Kardinal Reinhard

Marx, der die Sicherung der Arbeitsplätze als "moralische Verpflichtung"

empfinde. Der Erzbischof von München und Freising vertrete mit bislang

13,2 Prozent einen der größten Anteilseigner.

Reinhard Kardinal Marx: "Nicht zu verantworten."

Die Bistümer sicherten dem Konzern Finanzspritzen in Millionenhöhe zu, was die beteiligten Banken ermunterte, ihre Geschäftsbeziehungen mit Weltbild aufrecht zu erhalten. Unklar blieb zunächst, wie sich die Bistümer in Zukunft engagieren würden, denn nach wie vor gab es Bestrebungen einiger Bischöfe, sich von dem Wirtschaftskonzern zu trennen.

Dann die ernüchternde Pressemitteilung von DDr. Peter Beer

(Bild), dem

Aufsichtsratsvorsitzenden von Weltbild (10. Januar 2014):

Dann die ernüchternde Pressemitteilung von DDr. Peter Beer

(Bild), dem

Aufsichtsratsvorsitzenden von Weltbild (10. Januar 2014):

► Die Bemühungen um den Umbau der Verlagsgruppe Weltbild in ein digitales Handelsunternehmen unter Einschaltung externer Berater hat nicht zum Erfolg geführt. Die Digitalisierung und das veränderte Nutzer- und Konsumverhalten stellen den gesamten Buchmarkt und Versandhandel vor große Herausforderungen. Dieser Marktsituation konnten in den vergangenen Jahren viele Buchhandlungen und Versandhäuser nicht standhalten. Die Verlagsgruppe Weltbild hat versucht, sich den fundamental und rasant verändernden Rahmenbedingungen zu stellen, den Umbau verträglich zu gestalten und einen Neuaufbau im digitalen Handel voranzutreiben, um sich als modernes Medien- und Internet-Handelsunternehmen zu positionieren. Diese Neuausrichtung wurde durch externe Berater und ein entsprechendes Sanierungskonzept intensiv begleitet.

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres haben die Gesellschafter in diesem Zusammenhang entschieden, (…) 65 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Nunmehr wird nach dem Weihnachtsgeschäft und ein erneuten Überprüfung des Konzepts der notwendige finanzielle Beitrag der Gesellschafter auf 135 bis 160 Millionen Euro für die Sanierung des operativen Geschäfts in den kommenden drei Jahren beziffert; für die sich hieran anschließende Entschuldung wäre darüber hinaus ein weiterer dreisteiliger Millionenbetrag erforderlich. Ein derart hoher finanzieller Aufwand kann zumal angesichts verbleibender erheblicher Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen Entwicklung des Unternehmens von den Gesellschaftern nicht verantwortet werden.

Damit wies der Weg nur noch in Richtung Aus für den Weltbild-Konzern. Der Finanzbedarf war geradezu aberwitzig groß und hätte den Angehörigen der katholischen Bistümern im Angesicht der heftigen Diskussionen über (sprudelnde) Kirchensteuer, Vermögen der Diözesen und Staatszahlungen an die Bistümer kaum vermittelt werden können - schon deswegen nicht, weil allgemein und speziell mit Blick auf die Causa Limburg (Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst) nach einer "neuen Bescheidenheit" verlangt wurde.

Die Entscheidung der Bischöfe, die weitere Finanzierung der Weltbild-Sanierung zu stoppen, sei ein "riesiger Skandal" (so der Augsburger Verdi-Sprecher Thomas Gürlebeck). Die Kirche indes wies die Kritik zurück. Kardinal Reinhard Marx betonte, die Bischöfe seien vom dramatisch gestiegenen Kapitalbedarf überrascht worden.

► "Wir konnten es als Gesellschafter nicht verantworten, auf absehbare Zeit dreistellige Millionensummen aus Kirchensteuermitteln zu investieren".

Marx kündigte zugleich Hilfen für die Mitarbeiter in dem finanziellen Rahmen an, den die Kirche zuletzt für eine Sanierung zugesagt habe – das wären 65 Millionen Euro. Und er sagte:

► "Wir sind kein skrupelloser Unternehmer, der die Mitarbeiter einfach davonjagt."

Der Konzern selbst verkündete am 13. Januar 2014 auf seiner Webseite (weltbild.com):

Der Antrag für die Weltbild GmbH auf Insolvenz, gestellt am selben Tag beim Amtsgericht Augsburg, sei unvermeidlich gewesen.

Vom

Gericht wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter Wirtschaftsprüfer Arndt

Geiwitz (Foto) von Schneider Geiwitz & Partner bestellt. In

Abstimmung mit ihm soll der Geschäftsbetrieb von Weltbild

weiterlaufen.

Vom

Gericht wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter Wirtschaftsprüfer Arndt

Geiwitz (Foto) von Schneider Geiwitz & Partner bestellt. In

Abstimmung mit ihm soll der Geschäftsbetrieb von Weltbild

weiterlaufen.

Der Insolvenzantrag beziehe sich ausschließlich auf die Verlagsgruppe Weltbild GmbH in Augsburg. Nicht betroffen seien insbesondere alle Filialen, sowie die Gesellschaften in Österreich und der Schweiz und bücher.de

Schwere Vorwürfe gegen die katholische Kirche erhoben Mitarbeiter des Weltbild-Verlags in einem öffentlichen Brief. Focus online meldete am 15. Januar 2014: "Bewusst in die Insolvenz getrieben - Weltbild-Mitarbeiter rechnen mit Bischöfen ab". Der Brief wurde nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bei einer Betriebsversammlung in Augsburg von rund 1500 Mitarbeitern unterzeichnet. Die Beschäftigten werfen der Kirche vor, dass sie entgegen früheren Beschlüssen und einer Zusage die Refinanzierung des Verlags und Versandhändlers hätten scheitern lassen.

Der Weltbild-Betriebsrat sah schließlich doch noch eine Zukunft. Das Unternehmen solle als ein "werteorientierter Multichannel-Buchhändler" erhalten bleiben. Dieses Konzept stellte die Arbeitnehmervertretung mit der Gewerkschaft Verdi am Weltbild-Sitz in Augsburg vor. Der gleichzeitige Vertrieb über Internet, Katalog und Filialen sei maßgeschneidert für die Vielfalt des deutschen Buchhandels, sagte der vom Betriebsrat engagierte Sachverständige Klaus Warbruck.

Weltbild-Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz wollte das Unternehmen möglichst komplett in der Konzernstruktur erhalten.

In der Zeit (16.1.2014) wurde die These vertreten, dass sich die Bischöfe geradezu beeilen, die Buchhandelskette loszuwerden. Das könnte "auch am neuen Papst und Kapialismuskritiker Franziskus liegen, der keine teuren bischofslimousinen und keine reichen Bistümer mehr will. Gewiss will er auch keinen Gewinn mit Sadomaso-Romanen."

Wie kirchensite.de am 24. Januar 2014 berichtete, sicherten die Bistümer München und Augsburg dem insolventen Konzern Kredite über 35 Millionen Euro zu.

► Problemfall für die deutschen Bistümer | Insolvenzverfahren 2014

Mit

dem Weltbild-Verlag, der zuletzt mehr als 6.000 Arbeitnehmer

beschäftigt und im Januar 2014 Insolvenz angemeldet hat, haben Kevelaer

und Grafische Betrieb

Bercker zu tun gehabt. Auch der Grafische Betrieb Bercker ist

insolvent geworden und hat sich 2012 vom Markt verabschiedet. Fast 200

Mitarbeiter haben damals in Kevelaer ihre Arbeitsplätze verloren.

Mit

dem Weltbild-Verlag, der zuletzt mehr als 6.000 Arbeitnehmer

beschäftigt und im Januar 2014 Insolvenz angemeldet hat, haben Kevelaer

und Grafische Betrieb

Bercker zu tun gehabt. Auch der Grafische Betrieb Bercker ist

insolvent geworden und hat sich 2012 vom Markt verabschiedet. Fast 200

Mitarbeiter haben damals in Kevelaer ihre Arbeitsplätze verloren.Weltbild-Zentrale in Augsburg.

Im Jahr 2006 hatte Bercker-Geschäftsführer Ulrich Schurer einen spektakulären Auftrag an Land gezogen. Im November meldete das Kevelaerer Blatt:

►

"Dürer-Holzbibel aus Kevelaer / Buchbinderische Herausforderung

►

"Dürer-Holzbibel aus Kevelaer / Buchbinderische HerausforderungBibel, Bercker, BILD - wie passt das zusammen? Bercker Graphischer Betrieb in Kevelaer produzierte die Dürer-Holzbibel für die Boulevardzeitung und den Weltbild-Verlag. Seit Montag ist sie im Handel. Die Ausgabe 2006 umfasst 1504 Seiten, enthält einen 48-seitigen Bildteil und ist 17 x 25 Zentimeter groß.

Die bei Bercker hergestellte Dürer-Holzbibel.

Der Massivholz-Deckeleinband zeigt das weltberühmte Schnitzmotiv 'Betende Hände' nach Albrecht Dürer. Diese Ausgabe des „Bestsellers“ Bibel ist praktisch so gut wie restlos an den Buchhandel verteilt. Für die „Dürer-Holzbibel“ (2,1 Kilo schwer, 29,95 Euro) gab es mehr Bestellungen als gedruckte Exemplare; so musste die Verteilung sogar kontingentiert werden.

Die

Herstellung der 'Dürer-Holzbibel' war eine große buchbinderische

Herausforderung.

Die

Herstellung der 'Dürer-Holzbibel' war eine große buchbinderische

Herausforderung. Ein italienischer Meister seines Handwerks schnitzte Dürers 'Betende Hände' (eine Pinselzeichnung) als Vorlage für den Bucheinband. Erst nach langwierigen Tests gelang es, die Feinheiten der 'Dürer-Hände' auf der 17 mal 25 Zentimeter großen Holzplatte abzubilden. - Die 'Dürer-Bibel' im Holzeinband wurde in Norditalien und in Kevelaer bei Bercker gefertigt. Sie ist bereits die dritte gemeinsame Bibelausgabe von Bild-Zeitung und Weltbild. Zuvor wurden die 'Goldbibel' (Weihnachten 2005) und die 'Volksbibel' (Weihnachten 2004) verlegt. Beide Ausgaben waren unmittelbar nach Erscheinen vergriffen, allein die 'Volksbibel' fand in nur drei Wochen 250.000 Käufer. Der 'Dürer-Holzbibel' dürfte es nicht viel anders ergehen.

Soweit der KB-Bericht.

Gute

Wirtschaftsnachrichten wie die vorstehende waren allerdings selten. Zwar

signalisierten Mitteilungen aus dem Grafischen Betrieb Bercker in

Regelmäßigkeit Großaufträge wie den Druck und die Herstellung des

Skandalbuchs von Thilo Sarrazin oder von Bänden aus der Reihe "Harry

Potter".

Gute

Wirtschaftsnachrichten wie die vorstehende waren allerdings selten. Zwar

signalisierten Mitteilungen aus dem Grafischen Betrieb Bercker in

Regelmäßigkeit Großaufträge wie den Druck und die Herstellung des

Skandalbuchs von Thilo Sarrazin oder von Bänden aus der Reihe "Harry

Potter". Ulrich Schurer im Grafischen Betrieb Bercker.

Aber mehr als eine zeitlich begrenzte Auslastung der Maschinen scheinen diese Aufträge dem Unternehmen Bercker nicht gebracht zu haben. Am Ende reichte es nur noch dazu, die an Jahre alte, im Maschinenpark hochmoderne und von erstklassigen Mitarbeitern betriebene Firma abzuwickeln.

Die Berichte über Weltbild in den Medien sprachen meistens von Problemen. Ende 2011 kam sogar heraus, dass die Bistümer als Gesellschafter den Weltbild-Konzern verkaufen wollten. "Die katholischen Bischöfe wollen sich nach langer Diskussion endgültig von der Verlagsgruppe Weltbild trennen. Etliche Produkte seien nicht mit dem Wertekanon der Kirche vereinbar", hieß es in einem Bericht der Rheinischen Post ( 23.11.2011). Moral sei nicht teilbar. Und:

► "Auch deshalb haben sich die katholischen Bischöfe in Deutschland jetzt dazu entschlossen, ihre Verlagsgruppe Weltbild 'ohne jeden Verzug' zu verkaufen. Der Grund für diese Veräußerung: Der Verlag, der zu 100 Prozent der katholischen Kirche gehört, führt im Programm auch esoterische, erotische und pornografische Titel. Und das sind keine Nischenprodukte: Auf dem Internetportal von weltbild.de findet man unter dem Stichwort 'Erotik' immerhin 2500 Titel."

An dem Medienkonzern waren zu jenem Zeitpunkt zwölf der 27 katholischen Bistümer beteiligt - außerdem der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) und der katholischen Soldatenseelsorge Berlin.

Bereits 2008 hatte das das Erzbistum Köln Konsequenzen gezogen und seine Anteile am Weltbild-Konzern abgegeben, der in der wirtschaftlichen Hochphase fast zwei Milliarden Euro Jahresumsatz ausgewiesen hat. Joachim Kardinal Meisner äußerte sich damals gegenüber Welt am Sonntag, es sei nicht hinzunehmen, „dass wir in der Woche damit Geld verdienen, wogegen wir sonntags predigen“. Meisners Urteil: „Wir müssen uns von diesem Unternehmen verabschieden.“

Der Verkaufsbeschluss von 2011 wurde nicht umgesetzt - vielmehr machten die zwölf der 27 Bistümer, die bei Weltbild Gesellschafter sind, Mitte 2012 einen Rückzieher, freilich nur einen halben. Die Bischöfe entschieden sich nun dafür, Weltbild einerseits abzugeben und andererseits zu behalten.

Die Verlagsgruppe werde, so hieß

es in der Meldung der FAZ, in eine kirchliche Stiftung öffentlichen

Rechtes überführt. Der Geschäftsführer des Unternehmens, Carel Halff (Bild),

hielt das für die rettende, "dauerhafteste und stabilste Lösung"

angesichts der "heftigen Transformationsphase", in der sich Buch- und

Medienmarkt befänden.

Die Verlagsgruppe werde, so hieß

es in der Meldung der FAZ, in eine kirchliche Stiftung öffentlichen

Rechtes überführt. Der Geschäftsführer des Unternehmens, Carel Halff (Bild),

hielt das für die rettende, "dauerhafteste und stabilste Lösung"

angesichts der "heftigen Transformationsphase", in der sich Buch- und

Medienmarkt befänden.Der Stiftungsbeschluss war offenbar eher unverbindlich geblieben, denn einige Bistümer hielten sich nicht daran und betrieben stattdessen den Verkauf des Konzerns. Auch der im September 2013 von den Bischöfen gefasste Beschluss, Weltbild fortbestehen zu lassen, trug offenbar eine gewisse Unverbindlichkeit in sich.

Nachdem 2013 die Medien über Insolvenzgefahr für Weltbild berichtet hatten, konnte schließlich das Kölner Internetportal domradio.de (6.11.2013) melden: "Insolvenz des Weltbild-Medienkonzerns offenbar abgewendet : Stütze und weniger Eigentümer". In dem Bericht hieß es:

► "Viele Bistümer wollen dem angeschlagenen katholischen Medienkonzern Weltbild letztmalig finanziell unter die Arme greifen. Gleichzeitig wird das Buchhandelsunternehmen in Zukunft deutlich weniger Gesellschafter haben als bisher. Eine Insolvenz des Medienkonzerns in Augsburg - Schreckgespenst der Mitarbeiter - ist offenbar abgewendet. Das zuletzt in die roten Zahlen gerutschte Unternehmen soll Medienberichten zufolge frisches Kapital in Höhe von mindestens 60 Millionen Euro erhalten, teils auch von ausscheidenden Gesellschaftern."

Am

7. November 2013 hieß es sogar bei domradio.de: "Der

Weltbild-Konzern ist bis auf Weiteres gerettet : Ein finanzieller

Kraftakt". Maßgeblichen Anteil daran habe offenbar Kardinal Reinhard

Marx, der die Sicherung der Arbeitsplätze als "moralische Verpflichtung"

empfinde. Der Erzbischof von München und Freising vertrete mit bislang

13,2 Prozent einen der größten Anteilseigner.

Am

7. November 2013 hieß es sogar bei domradio.de: "Der

Weltbild-Konzern ist bis auf Weiteres gerettet : Ein finanzieller

Kraftakt". Maßgeblichen Anteil daran habe offenbar Kardinal Reinhard

Marx, der die Sicherung der Arbeitsplätze als "moralische Verpflichtung"

empfinde. Der Erzbischof von München und Freising vertrete mit bislang

13,2 Prozent einen der größten Anteilseigner. Reinhard Kardinal Marx: "Nicht zu verantworten."

Die Bistümer sicherten dem Konzern Finanzspritzen in Millionenhöhe zu, was die beteiligten Banken ermunterte, ihre Geschäftsbeziehungen mit Weltbild aufrecht zu erhalten. Unklar blieb zunächst, wie sich die Bistümer in Zukunft engagieren würden, denn nach wie vor gab es Bestrebungen einiger Bischöfe, sich von dem Wirtschaftskonzern zu trennen.

Dann die ernüchternde Pressemitteilung von DDr. Peter Beer

(Bild), dem

Aufsichtsratsvorsitzenden von Weltbild (10. Januar 2014):

Dann die ernüchternde Pressemitteilung von DDr. Peter Beer

(Bild), dem

Aufsichtsratsvorsitzenden von Weltbild (10. Januar 2014):► Die Bemühungen um den Umbau der Verlagsgruppe Weltbild in ein digitales Handelsunternehmen unter Einschaltung externer Berater hat nicht zum Erfolg geführt. Die Digitalisierung und das veränderte Nutzer- und Konsumverhalten stellen den gesamten Buchmarkt und Versandhandel vor große Herausforderungen. Dieser Marktsituation konnten in den vergangenen Jahren viele Buchhandlungen und Versandhäuser nicht standhalten. Die Verlagsgruppe Weltbild hat versucht, sich den fundamental und rasant verändernden Rahmenbedingungen zu stellen, den Umbau verträglich zu gestalten und einen Neuaufbau im digitalen Handel voranzutreiben, um sich als modernes Medien- und Internet-Handelsunternehmen zu positionieren. Diese Neuausrichtung wurde durch externe Berater und ein entsprechendes Sanierungskonzept intensiv begleitet.

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres haben die Gesellschafter in diesem Zusammenhang entschieden, (…) 65 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Nunmehr wird nach dem Weihnachtsgeschäft und ein erneuten Überprüfung des Konzepts der notwendige finanzielle Beitrag der Gesellschafter auf 135 bis 160 Millionen Euro für die Sanierung des operativen Geschäfts in den kommenden drei Jahren beziffert; für die sich hieran anschließende Entschuldung wäre darüber hinaus ein weiterer dreisteiliger Millionenbetrag erforderlich. Ein derart hoher finanzieller Aufwand kann zumal angesichts verbleibender erheblicher Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen Entwicklung des Unternehmens von den Gesellschaftern nicht verantwortet werden.

Damit wies der Weg nur noch in Richtung Aus für den Weltbild-Konzern. Der Finanzbedarf war geradezu aberwitzig groß und hätte den Angehörigen der katholischen Bistümern im Angesicht der heftigen Diskussionen über (sprudelnde) Kirchensteuer, Vermögen der Diözesen und Staatszahlungen an die Bistümer kaum vermittelt werden können - schon deswegen nicht, weil allgemein und speziell mit Blick auf die Causa Limburg (Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst) nach einer "neuen Bescheidenheit" verlangt wurde.

Die Entscheidung der Bischöfe, die weitere Finanzierung der Weltbild-Sanierung zu stoppen, sei ein "riesiger Skandal" (so der Augsburger Verdi-Sprecher Thomas Gürlebeck). Die Kirche indes wies die Kritik zurück. Kardinal Reinhard Marx betonte, die Bischöfe seien vom dramatisch gestiegenen Kapitalbedarf überrascht worden.

► "Wir konnten es als Gesellschafter nicht verantworten, auf absehbare Zeit dreistellige Millionensummen aus Kirchensteuermitteln zu investieren".

Marx kündigte zugleich Hilfen für die Mitarbeiter in dem finanziellen Rahmen an, den die Kirche zuletzt für eine Sanierung zugesagt habe – das wären 65 Millionen Euro. Und er sagte:

► "Wir sind kein skrupelloser Unternehmer, der die Mitarbeiter einfach davonjagt."

Der Konzern selbst verkündete am 13. Januar 2014 auf seiner Webseite (weltbild.com):

Der Antrag für die Weltbild GmbH auf Insolvenz, gestellt am selben Tag beim Amtsgericht Augsburg, sei unvermeidlich gewesen.

Vom

Gericht wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter Wirtschaftsprüfer Arndt

Geiwitz (Foto) von Schneider Geiwitz & Partner bestellt. In

Abstimmung mit ihm soll der Geschäftsbetrieb von Weltbild

weiterlaufen.

Vom

Gericht wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter Wirtschaftsprüfer Arndt

Geiwitz (Foto) von Schneider Geiwitz & Partner bestellt. In

Abstimmung mit ihm soll der Geschäftsbetrieb von Weltbild

weiterlaufen. Der Insolvenzantrag beziehe sich ausschließlich auf die Verlagsgruppe Weltbild GmbH in Augsburg. Nicht betroffen seien insbesondere alle Filialen, sowie die Gesellschaften in Österreich und der Schweiz und bücher.de

Schwere Vorwürfe gegen die katholische Kirche erhoben Mitarbeiter des Weltbild-Verlags in einem öffentlichen Brief. Focus online meldete am 15. Januar 2014: "Bewusst in die Insolvenz getrieben - Weltbild-Mitarbeiter rechnen mit Bischöfen ab". Der Brief wurde nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bei einer Betriebsversammlung in Augsburg von rund 1500 Mitarbeitern unterzeichnet. Die Beschäftigten werfen der Kirche vor, dass sie entgegen früheren Beschlüssen und einer Zusage die Refinanzierung des Verlags und Versandhändlers hätten scheitern lassen.

Der Weltbild-Betriebsrat sah schließlich doch noch eine Zukunft. Das Unternehmen solle als ein "werteorientierter Multichannel-Buchhändler" erhalten bleiben. Dieses Konzept stellte die Arbeitnehmervertretung mit der Gewerkschaft Verdi am Weltbild-Sitz in Augsburg vor. Der gleichzeitige Vertrieb über Internet, Katalog und Filialen sei maßgeschneidert für die Vielfalt des deutschen Buchhandels, sagte der vom Betriebsrat engagierte Sachverständige Klaus Warbruck.

Weltbild-Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz wollte das Unternehmen möglichst komplett in der Konzernstruktur erhalten.

In der Zeit (16.1.2014) wurde die These vertreten, dass sich die Bischöfe geradezu beeilen, die Buchhandelskette loszuwerden. Das könnte "auch am neuen Papst und Kapialismuskritiker Franziskus liegen, der keine teuren bischofslimousinen und keine reichen Bistümer mehr will. Gewiss will er auch keinen Gewinn mit Sadomaso-Romanen."

Wie kirchensite.de am 24. Januar 2014 berichtete, sicherten die Bistümer München und Augsburg dem insolventen Konzern Kredite über 35 Millionen Euro zu.

![]()