|

|

|

|

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

MARPINGEN (4)

Marpingen hatte nie eine Chance

Das verhinderte deutsche Lourdes im Saarland

![]()

Lässt die Kirche ihr Volk im Stich?

Werden Menschen, die sich nach mystischen Erfahrungen sehnen, Opfer von

Leichtgläubigkeit? Fehlt es in der Kirche an menschlicher Wärme? Oder

was läuft da ab, wenn - wie am 18. Oktober 1999 - in Marpingen 25.000 Menschen auf eine

Marienerscheinung warten?

Die Erscheinungszyklen in diesem und im vorigen Jahrhundert haben sich

vor soziologischen, politischen und kulturellen Kulissen mit

vergleichbaren Strukturen ereignet und bilden eine Reihe moderner

Erscheinungen in Europa. Bei ihnen wird die archaische Seher-Tradition

verlassen, indem nicht mehr Erwachsene, sondern Kinder im Vordergrund

stehen. Dieser neuzeitliche Zyklus, mit dem eine etwa 50-jährige

Abwesenheit von bedeutenden marianischen Erscheinungserlebnissen beendet

wird, setzt nach der Französischen Revolution (1789-1799) ein.

Frankreich ist das Zentrum dieses neuzeitlichen Erscheinungsablaufs, der

- vorbereitet durch Vorläufer-Ereignisse - mit dem epochalen Erlebnis

von 1846 in La Salette kraftvoll beginnt. Es öffnet den Reigen von

Erscheinungen der Gottesmutter vor armen Kindern aus sozial kritischem

Umfeld im 19. und 20. Jahrhundert, von denen

>

Lourdes (1858) die

bekannteste geworden ist.

>

Fatima in Portugal, wie Lourdes strukturiert,

folgt erst 1917.

Das deutsche Dülmen (ab 1819) und Paris (1830, Rue de Bac) zählen nicht

zu diesem neuen Zyklus, der mit der Tradition bricht und die am

schlimmsten Benachteiligten, die Kinder, in den Blickpunkt rückt. Die

Dülmener Mystikerin Anna Katharina Emmerick und die französische Novizin

Cathérine Labouré entsprechen noch dem tradierten Bild einer erwachsenen

Visionärin.

Das politische, kulturelle und vor allem

soziale Umfeld der Seherkinder ist nach heutigen Maßstäben katastrophal.

Vom Staat erwartet die verarmte Landbevölkerung im säkularisierten

Frankreich kein Ende der Verelendung; ihre Hoffnung nährt sich aus der

Zuversicht, dass sie von Gott und seiner Mutter nicht im Stich gelassen

wird.

In Deutschland, wo in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

Preußens Gloria und Macht herrschen, haben im Jahr 1876 drei Kinder im

saarländischen Marpingen marianische Erlebnisse, die mit jenen von

Lourdes und den späteren von Fatima in den Strukturen sowohl der

Erscheinungen, als auch des sozialen Umfeldes vergleichbar sind. Der

entscheidende Unterschied beispielsweise zwischen Lourdes und Marpingen

liegt nicht im Ablauf der Erscheinungsereignisse, sondern in ihrer

nachfolgenden Anerkennung (Lourdes) beziehungsweise Ablehnung

(Marpingen) durch den Bischof.

Aber selbst in dieser Frage sind

Gemeinsamkeiten gegeben: Der für Lourdes zuständige Bischof von Tarbes

hat sich unter mehreren Seherkindern entscheiden müssen, denn Bernadette

Soubirous, der er schließlich Glauben schenkt, ist nicht die einzige

Visionärin geblieben. Die offizielle Anerkennung von Lourdes der

Bernadette hat zunächst am seidenen Faden gehangen.

Marpingen dagegen hat nie eine Chance auf kirchliche Approbation gehabt.

Die berichteten Erscheinungen von 1876 werden vom aufgeklärten

Bismarck-Staat wie eine Kriegserklärung des Volkes an die Erbauer des

modernen Gemeinwesens empfunden; entsprechend knallhart reagiert die

Obrigkeit und lässt Tausende von Pilgern auf dem Erscheinungshügel von

Soldaten einkesseln. Der Trierer Bischof, der auf einem der Höhepunkte

des Kulturkampfes die Zerreißprobe mit dem Staat nicht auf die Spitze

treiben will, beendet eine erste Untersuchung, die wegen formaler Mängel

als vorläufig eingestuft werden kann, mit dem schärfsten Urteil, das

kirchliche Prüfungen haben können: Mit der Ablehnung. Basis für diese

Ablehnung ist besonders der Widerruf eines der Sehermädchen von

Marpingen, dessen Gültigkeit allerdings fraglich ist.

Das „deutsche Lourdes“ ist also keines geworden, und Jahrzehnte lang

bleibt es still um Marpingen. Auch als über 100 Jahre später ein Bauer

von seiner Marienerscheinung in Marpingen berichtet (1983), nimmt

niemand Notiz. Das ändert sich erst, als die „Frankfurter Allgemeine

Zeitung“ in einer Besprechung Anfang 1996 auf ein Buch aufmerksam macht,

das in England zwei Jahre zuvor („Marpingen, Apparition of the Virgin

Mary in Bismarckian Germany“) erschienen ist.

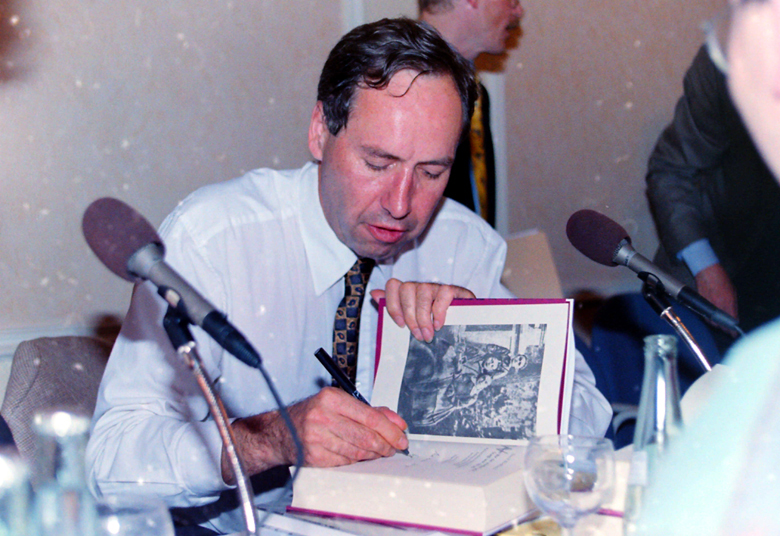

Der Historiker David Blackbourn

signierte nach der Podiumsdiskussion in Marpingen seinen

Bestseller über das "deutsche Lourdes". Fotos: Martin Willing

Der Rowohlt-Verlag bringt

1997 die deutsche Übersetzung heraus („Wenn ihr sie wieder seht, fragt

wer sie sei“), und die ausgeschlafenen Fremdenverkehrsförderer von

Marpingen nutzen die Chance: Der britische Buchautor und Historiker

David Blackbourn wird zu einer vom Fernsehen übertragenen

Podiumsdiskussion nach Marpingen eingeladen, an der Prominente wie der

Lafontaine-Nachfolger Reinhard Klimmt, selbst Historiker, teilnehmen.

Blackbourn antwortet dem Journalisten Martin Willing auf seine Frage, ob

er an die Echtheit von Marpingen glaube, viel deutlicher als in seinem

Buch: Mit einem klaren Nein.

Der britische Buchautor David

Blackbourn mit Reinhart Klimmt, dem Ministerpräsidenten des

Saarlands, 1998 auf der Pressekonferenz in Marpingen. Bei dieser

Gelegenheit fragte KB-Redakteur Martin Willing den Historiker, ob er an

die Marienerscheinungen glaube, über die er ein Aufsehen erregendes Buch

geschrieben habe. Klare Antwort: "Nein".

Ein Jahr später, am 17. Mai 1999, beginnen in Marpingen, 123 Jahre nach

dem ersten Zyklus, die neuen Erlebnisse, wobei diesmal nicht Kinder,

sondern - zurück zum tradierten Bild von Mystikern - erwachsene Frauen

zwischen 24 und 35 Jahren als Seherinnen auftreten. Betreut und

abgeschirmt werden sie von „fundamentalistischen“ Katholiken, die dem

vorkonziliaren Zustand der katholischen Kirche huldigen. (Ein Zettel an

der kirchlich nicht eingesegneten Gnadenkapelle fordert zur Mund- statt

Handkommunion auf.) Die drei Frauen geben Botschaften bekannt, die sie von der Gottesmutter

während der 13 Erscheinungen gehört haben wollen. Die Botschaften sind

sehr schlicht und knüpfen an die Worte von 1876 an - etwa: „Betet viel!“

Die katholische Kirche erkennt eine Übernatürlichkeit der Ereignisse

nicht an. 2005 stellte eine kirchenamtliche Untersuchungskommission

Zweifel am berichteten Erscheinen der Gottesmutter fest.

Was immer in Marpingen abgelaufen ist, es zeigt, wie sperrangelweit die

Schere zwischen der Glaubensbereitschaft vieler Menschen und dem

feststellbaren Engagement des größeren Teils der Pfarrangehörigen in den

Heimatgemeinden geöffnet ist. Die Pfarrkirche ist halbleer, aber auf dem

matschigen Hügel in Marpingen quetschen sich 25.000 Menschen und beten

den Rosenkranz.

Vielleicht ist das die Botschaft von Marpingen: Menschen, die ihr Herz

öffnen, glauben Wärme eher im feuchten Oktober-Wald zu finden als in der

geheizten Pfarrkirche.

![]()

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()

![]()