|

|

|

|

|

|

Mettenbuch

Ja, ich habe die Muttergottes gesehen

Pilgerreise zum Marienerscheinjungsort Mettenbuch

Pilgerreise zum Marienerscheinjungsort Mettenbuch

VON MARTIN WILLING

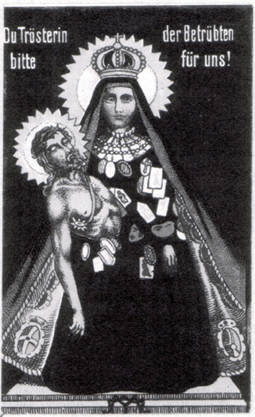

Der Titel der Gottesmutter von

Kevelaer an der Gnadenkapelle im Wald von Mettenbuch.

Foto: Martin Willing (1998)

Nach Marpingen werden im selben Jahr (1876) auch aus Mettenbuch Marienerscheinungen gemeldet, hier unter dem Kevelaer-Titel „Trösterin der Betrübten“.

Rückblende ins Jahr 1876. Der Winter zieht ein, und der bayrische Wald

ist weiß. Die Bewohner von Mettenbuch, einem hochgelegenen Dörfchen,

haben einen beschwerlichen Weg, wenn sie ihr Gotteshaus im Tal, die

Klosterkirche der Benediktiner-Abtei Metten, besuchen. Manche nehmen

eine Abkürzung durch den Wald und die Schlucht, die Metten und

Mettenbuch trennt.

Rückblende ins Jahr 1876. Der Winter zieht ein, und der bayrische Wald

ist weiß. Die Bewohner von Mettenbuch, einem hochgelegenen Dörfchen,

haben einen beschwerlichen Weg, wenn sie ihr Gotteshaus im Tal, die

Klosterkirche der Benediktiner-Abtei Metten, besuchen. Manche nehmen

eine Abkürzung durch den Wald und die Schlucht, die Metten und

Mettenbuch trennt.

Die „Mater dolorosa" (Schmerzensmutter) von

Mettenbuch. Wahrscheinlich ist es jenes Bild, das Helene von Thurn und

Taxis gestiftet hat und das feierlich, von den Sehermädchen getragen, im

Kapellchen angebracht wurde. Es galt in Mettenbuch als das eigentliche

Gnadenbild.

Foto: P. Gebhard Heyder, Die Trösterin der Betrübten in der

Waldschlucht, Regensburg (o. Datum), S. 105

Es ist Freitag vor dem ersten Advent, und es ist dunkel. Zwei Mädchen,

zehn und 14 Jahre alt, gehen die Abkürzung durch den Wald. Sie werden

von zwei erwachsenen Frauen begleitet. Unterwegs betet die Gruppe, wie

so häufig, den Rosenkranz und fügt, wegen des bevorstehenden Advents,

Worte aus der lauretanischen Litanei an, in der der Marientitel

„Trösterin der Betrübten“ vorkommt.

„Als sie die Worte sprachen: ´Du Zuflucht der Sünder, du Trösterin der

Betrübten`, da flammte plötzlich das Licht, welches von den Mädchen ganz

in der Nähe gesehen wurde, groß und hell und Funken sprühend auf und

sank rasch wieder zusammen. Sie wunderten sich, wollten aber doch etwas

erschreckt fortgehen; da schwebte das Licht neben ihnen her. Der

Brombeerstaude gegenüber blieben sie nun stehen und beteten, jedes

allein, für die Abgestorbenen. Jetzt schwebte das Lichtlein hinab gegen

den Graben, blieb erst stehen und erlosch dann schnell. Bald tauchte an

demselben Platze ein neues Licht auf und verschwand wieder. Plötzlich

rief das zehnjährige Mädchen: ´Ein Kinderl, ein Kinderl`“.1

Die Mädchen hatten, so jedenfalls beginnt die Schilderung der

Erscheinungen, das Jesuskind gesehen.

Am nächsten Tag, am Samstag, dem 2. Dezember 1876, geht die gleiche

Gruppe, aber erweitert um einen Erwachsenen und zwei Kinder, in die

Schlucht und betet unterwegs den Rosenkranz. An der Stelle mit den

Lichtphänomenen des Vortages knieen die drei Erwachsenen und vier Kinder

nieder und beten die lauretanische Litanei. Plötzlich rufen die Kinder

wie aus einem Munde: „Unsere liebe Frau ist da“. Ihren Schilderungen

nach sehen sie eine „schöne Frau“, auf einem Stuhl sitzend, ein Kind auf

ihrem Schoß. Auf die Frage, wer sie sei, antwortet sie: „Maria,

Trösterin der Betrübten“.

Die gleißend helle Szene im dunklen Wald wiederholt sich tags darauf, es

ist der erste Adventssonntag. Diesmal sehen die Kinder auch leuchtende

Sternenkränze, märchenhafte Figuren, Engel, Heilige und schreckliche

Bilder aus der Passion Christi. Drei Wochen dauert der

Erscheinungszyklus von Mettenbuch - bis zum 21. Dezember 1876.

Die Kinder, und nur sie haben Erscheinungen wahrgenommen, werden noch im

gleichen Monat verhört. Ihre Aussagen („Ja, ich habe die Mutter Gottes

gesehen“) werden protokolliert. Ihr zuständiger Pfarrer Angelhuber,

Benediktinerpater, und Benedikt Braunmüller vom Klostergymnasium Metten

fahren gleich nach dem Weihnachtsfest in die Stadt Regensburg zu Bischof

Ignatius Senestrey und informieren ihn über die Vorgänge in dem

niederbayrischen Dörfchen. Der Bischof vermerkt in einer Aktennotiz:

„Nachdem ich sie angehört, befahl ich zwar, alles aufzuzeichnen, aber im

übrigen nichts laut werden zu lassen, sondern ruhig und schweigend

abzuwarten, wie sich die Sache etwa gestalten werde.“2

Nicht nur Angelhuber, sondern auch Braunmüller, ebenfalls

Benediktinerpater, glaubt an die Marienerscheinungen. Ohne das Ergebnis

der offiziellen Untersuchung durch die Kirche abzuwarten, publiziert

Braunmüller, was den Bischof sehr verärgert, schon bald eine Broschüre

über die „Erscheinungen der Trösterin der Betrübten von Mettenbuch“.3

Es zeigt sich, dass im Kloster und im angeschlossenen Priesterseminar

Metten die Meinungen geteilt sind, ob „Mettenbuch“ wahr oder eingebildet

ist.

Zunächst bleibt die Erscheinungsstelle in der Schlucht unverändert und

natürlich. An einem Baum wird ein Bild der schmerzhaften Muttergottes

von Telgte befestigt. „O Maria, du Trösterin der Betrübten, bitt für

uns!“ steht unten auf der Abbildung. Aufsehen erregt „Mettenbuch“ erst

Ende April 1877, als in einer Nachbargemeinde ein Mädchen, das eine

Nadel verschluckt hat, auf Fürbitten der „Trösterin der Betrübten“ von

Mettenbuch gerettet und geheilt wird.

Die sich verbreitende Kunde zieht

in den nächsten Tagen über 2000 Menschen in die Schlucht zur

Erscheinungsstelle. Im Sommer 1877 besucht mit großem Gefolge die

Fürstin von Thurn und Taxis, die auch die ein halbes Jahr zuvor

begonnene Wallfahrt von Marpingen fördert, den neuen Gnadenort in

Mettenbuch. Für 56 Erwachsene und Kinder werden wunderbare Heilungen in

Mettenbuch überliefert.

Anders als die kirchlichen Untersuchungen der Marienerscheinungen von

Marpingen, der bis heute die Einschätzung anhängt, nicht korrekt nach

den vorgeschriebenen Regeln eines kirchlichen Verfahrens durchgeführt

worden zu sein, sind die Verfahrensschritte des Bischofs Senestrey „in

Sachen Mettenbuch“ formal „korrekt“. Er isoliert die Seherkinder im

Zisterzienserinnenkloster zu Waldsassen, verbietet ihnen, miteinander zu

sprechen, und dringt dort persönlich mit einer „Methode, die man heute

Gehirnwäsche nennen würde“4

auf sie ein - „das Musterbeispiel eines korrekten Verfahrens nach

kanonischem Recht“5, heißt

es dagegen bei Blackbourn.

Bischof Senetrey, der für die Kinder quasi

Haftbedingungen anordnet, verlangt, niemanden mit den Kindern in

Berührung kommen zu lassen, „wessen Standes und Ranges immer er sein

möge, ohne eine specielle Vollmacht“.6

Im Herbst 1877, fast ein Jahr nach den Erscheinungen, tritt die

bischöfliche Untersuchungskommission zusammen, besetzt mit Geistlichen

und Ärzten, tagt fast zwei Monate lang und kommt zu einem klar

ablehnenden Urteil. Über das „Wunderwasser“ der heute noch so

bezeichneten Gnadenquelle an der Erscheinungsstätte berichtet ein

Apotheker süffisant, es sei „als gutes Trinkwasser absolut nicht zu

bezeichnen“.

Bischof Senestrey begnügt sich nicht mit dem Urteil der

Untersuchungskommission und wartet mit der Bekanntgabe der kirchlichen

Ablehnung. Der Fall ist für ihn noch nicht erledigt. Die älteste der

Visionärinnen, die zum Zeitpunkt der Erscheinungen 14-jährige Mathilde

Sack, ist dem Bischof ein besonderer Dorn im Auge. Senestrey bezeichnet

die von ihm immer wieder verhörte Mathilde als „Meisterin in Lüge und

Verstellung“. Er setzt ihr mit „strengsten Drohungen“ - so seine eigene

Notiz - zu und hält ihr „Verlogenheit, Verdorbenheit und Schamlosigkeit“

vor.

„Tragisch war es, dass Bischof Senestreys Haltung von Anfang an völlig

ablehnend war. Die Seher wurden bei den von ihm persönlich vorgenommenen

Verhören sehr unter Druck gesetzt (einzeln verhört), ihre Aussagen

gegeneinander ausgespielt. Senestrey nahm es dabei nachweislich mit der

Wahrheit nicht allzu genau.“7

Nach monatelanger Quasi-Isolierhaft brechen alle Kinder zusammen und

unterschreiben die Aussage, über die Erscheinungen gelogen zu haben.

Erst jetzt gibt sich der Bischof zufrieden.

Seine inquisitorischen Verhörmethoden, von ihm schriftlich festgehalten,

würden heute mit Haftstrafe wegen Freiheitsberaubung, Isolationsfolter

und Kindesmisshandlung bedroht sein. Durch sein Verhalten und seinen

Übereifer hat Bischof Senestrey die ansonsten korrekt durchgezogene

kirchliche Untersuchung entwertet und das Gegenteil von dem erreicht,

was er wollte. Ob „Mettenbuch“ einer Anerkennung würdig ist oder nicht,

bleibt deshalb für immer offen. Die erzwungenen Geständnisse der

drangsalierten Kinder jedenfalls sind nicht das Papier wert, auf dem sie

festgehalten sind.

Für Dezember 1878 ruft Bischof Senestrey die bischöfliche

Sonderkommission nach Regensburg zur abschließenden Sitzung zusammen.

Einer der Domherren kritisiert heftig, dass „das Geständnis der Kinder

durch Anwendung von Tortur durch den Bischof erzwungen“ sei, „weshalb

die Aussagen nichts beweisen“.

Am 23. Januar 1879 lässt Senestrey in allen Kirchen seines Bistums einen

Hirtenbrief verlesen, in dem er die Mettenbucher Erscheinungen als

unecht bezeichnet. Kein Katholik solle mit ihnen noch etwas zu schaffen

haben.

Trotz kirchlicher Ablehnung und trotz der Geständnisse entwickelt sich

die Mettenbucher Wallfahrt zur „Trösterin der Betrübten“ zunächst

weiter. Die bayrische Regierung verhält sich passiv. Die Leute sollen

nach Mettenbuch pilgern dürfen wie nach Altötting, wenn sie daran

glauben.

Der Bischof aber ordnet Anfang 1879 an, dass die inzwischen in der

Schlucht von Mettenbuch entstandene Gebetsstätte und alle

Andachtsgegenstände zu zerstören seien. Mit Mühe können genügend viele

Abbruch-Arbeiter aufgetrieben werden, und statt dass die

Andachtsgegenstände vernichtet werden, verschwinden sie heimlich in den

Häusern der Dorfbewohner, wo die Devotionalien in Ehren gehalten werden.

Jede Wallfahrt nach Mettenbuch wird seitens der Kirche streng untersagt.

Mathilde Sack bleibt „auf Lebenszeit“ exkommuniziert, worauf Bischof

Senestrey auch Ende 1880 noch beharrt - trotz intensiver Bitten von

Fürsprechern, die sich dafür einsetzen, dass die Kinder wieder die

heiligen Sakramente der Kirche empfangen dürfen. Er besteht auch darauf,

dass die Suspendierung von inzwischen zwei Benediktinerpatres, die an

den Marienerscheinungen von Mettenbuch festhalten, in Kraft bleibt - bis

an ihr Lebensende. Sie sterben, ohne je wieder als Priester tätig

geworden zu sein.

Am 7. Juni 1887 wird eine amtlich beglaubigte Erklärung an den Bischof

von Regensburg veröffentlicht. Die Unterzeichner sind Katharina Kändler,

23 Jahre alt, Josef Kändler, 19 Jahre, Xaver Kraus, 19, Katharina Kraus,

19, Theresia Liebl, 20, Anna Liebel, 19, und Theres Strobl, 17 Jahre

alt. Es sind die Seherkinder von Mettenbuch, inzwischen erwachsen

geworden und nun in der Lage, die Geschehnisse in ihrer Kindheit besser

zu beurteilen. Die Unterschrift von Mathilde Sack, der ältesten der

Visionäre, fehlt. Warum sie die Erklärung nicht mitunterzeichnet hat und

ob ihr Aufenthalt zu diesem Zeitpunkt überhaupt bekannt gewesen ist,

wissen wir nicht.

Die Kinder widerrufen ihre Geständnisse, die sie vor zehn Jahren gemacht

haben. Die Erklärung beginnt mit den Worten: „Da die Zeit gekommen zu

sein scheint, daß wir in wirksamer Weise das Unrecht wiedergutmachen

können, welches wir im Jahr 1878 gegen Unsere Liebe Frau begangen haben,

so wird es Eure Bischöflichen Gnaden nicht überraschen, daß wir ...

unser früheres Geständnis zurücknehmen. Wir haben dasselbe damals aus

Furcht und mannigfaltiger Verwirrung gemacht und nie aufgehört, es zu

bereuen“.8

Was aus den Seherkindern wird, bleibt weitgehend im dunkeln. Von Franz

Xaver Kraus wissen wir, dass er den Beruf des Steinmetzes erlernt und

später im Dachgeschoss der Benediktinerabtei zu Metten in einer Art

Klause gelebt hat. Daraus kann man die Vermutung ableiten, dass in

diesem Kloster zumindest von einem Teil der Mönche die Echtheit der

Marienerscheinungen stillschweigend angenommen worden ist. Franz Xaver

liegt wie das Seherkind Theres Strobl auf dem Klosterfriedhof vor der

Kirche begraben.

Und was wird aus der Gnadenstätte? Devotionalien und ein

kapellenähnlicher Verschlag aus der Anfangszeit der Mettenbucher

Geschehnisse sind zwar verschwunden, aber schon 1889 steht an der

Erscheinungsstelle ein eisernes Kreuz, an das fromme Besucher kleine

Bilder und Votivtafeln hängen. Ein später errichteter, hölzerner

Bildstock zu Ehren der „Trösterin der Betrübten“ verfällt in den

30er-Jahren dieses Jahrhunderts zunehmend. Eine Anwohnerin lässt ihn

renovieren.

Und was wird aus der Gnadenstätte? Devotionalien und ein

kapellenähnlicher Verschlag aus der Anfangszeit der Mettenbucher

Geschehnisse sind zwar verschwunden, aber schon 1889 steht an der

Erscheinungsstelle ein eisernes Kreuz, an das fromme Besucher kleine

Bilder und Votivtafeln hängen. Ein später errichteter, hölzerner

Bildstock zu Ehren der „Trösterin der Betrübten“ verfällt in den

30er-Jahren dieses Jahrhunderts zunehmend. Eine Anwohnerin lässt ihn

renovieren.

Im August 1983 besucht eine Frau aus Regensburg die Gebetsstätte und

findet den Bildstock im verwitterten Zustand vor. Auf ihre Veranlassung

wird er restauriert.

Die Gnadenkapelle von Mettenbuch. Foto: Martin Willing (1998)

1985 lässt sie mit Erlaubnis der Besitzerin des Waldes einen festen Steinsockel errichten und das „obere Brünnl“ neu einfassen. Auch das „untere Brünnl“, die sogenannte Gnadenquelle, wird „wieder schön gerichtet“.

Es entstehen außerdem eine gemauerte, sehr kleine Waldkapelle, deren Eingang mit dem Marientitel „Trösterin der Betrübten“ geschmückt wird, und ein Kreuzweg entlang des Pfades, „den die Muttergottes mit den Kindern den Waldhang hinaufging“.9

Anmerkungen:

1 P. Gebhard Heyder OCD, Die Trösterin

der Betrübten in der Mettenbucher Waldschlucht einst und jetzt,

Regensburg 1988, S. 16.

2 Heyder, S. 40.

3 David Blackbourn, Wenn ihr sie

wieder seht, fragt wer sie sei, Marienerscheinungen in Marpingen -

Aufstieg und Niedergang des deutschen Lourdes, Reinbek bei Hamburg 1997,

S. 328.

4 Heyder, S. 65.

5 Blackbourn, S. 538.

6 Blackbourn, S. 540.

7 Gottfried Hierzenberger/Otto

Nedomansky, Erscheinungen und Botschaften der Gottesmutter Maria,

Vollständige Dokumentation durch zwei Jahrtausende, Augsburg 1977, S.

233.

8 Hierzenberger/Nedomansky, S. 233.

9 Heyder, S. 12.

*

Heile uns an Leib und Seele

Pilgerreise zum Marienerscheinungsort Mettenbuch (Teil 2)

Die Kirche mit den zwei Zwiebeltürmen des

mächtigen Benediktiner-Klosters Metten in Niederbayern, 766 gegründet,

weist den Weg. Die Straße führt links am Kloster vorbei und zweigt dann

scharf rechts zum Ortsteil Mettenbuch ab. Die Gnadenstätte befindet

sich, so habe ich gelesen, in einer Schlucht zwischen der Stadt Metten

und dem Dörfchen Mettenbuch.

Die Kirche mit den zwei Zwiebeltürmen des

mächtigen Benediktiner-Klosters Metten in Niederbayern, 766 gegründet,

weist den Weg. Die Straße führt links am Kloster vorbei und zweigt dann

scharf rechts zum Ortsteil Mettenbuch ab. Die Gnadenstätte befindet

sich, so habe ich gelesen, in einer Schlucht zwischen der Stadt Metten

und dem Dörfchen Mettenbuch.

Hier entlang geht es zur Erscheinungsstätte. Foto: Martin Willing (1998)

Elf Prozent Steigung, enge Kurven, wenige

Häuser, dann freie, hügelige Landschaft vor postkartenschöner

Bergkulisse des Bayrischen Waldes, deren schneebedeckte Kuppen das

Sonnenlicht reflektieren. Mettenbuch ist ein winziges Straßendörfchen

hoch oben auf der Hügelkette.

Das verwitterte Holzschildchen mit der Aufschrift „Zur Waldkapelle“

übersieht man leicht, nicht aber das bunte, kitschig wirkende Kruzifix

aus Eisen, das an einer Wegkreuzung steht. Ich biege in den gut

ausgebauten Wirtschaftspfad ein, der eine Sackgasse ist, aber das weiß

ich noch nicht. Nach einem halben Kilometer endet die Fahrt unvermittelt

auf dem Hof eines Privathauses. Verfahren?

Ich steige aus, werde von einem bellenden Bernhardiner empfangen und

hoffe, dass der frei laufende Hund freundliche Absichten hat. Hinterm

Haus sehe ich einen jungen Mann, den ich frage. „Etwa 100 Meter“,

antwortet er mir. „Ja, diesen Weg“, bestätigt er, als ich ungläubig auf

einen Schuppen zeige, an dem sich ein schmaler Fußweg vorbeischlängelt.

Nach wenigen Metern bin ich eingetaucht in ein Bild wie aus einer

anderen Welt, das mich an Kinderjahre und Märchenerzählungen erinnert.

Links von mir fällt eine kleine Schlucht ab, durch die ein Bächlein

rinnt, auf der anderen Seite drückt sich ein Kapellchen an den Hang, so

klein wie ein Puppenstübchen, beschützt von riesenhaften Bäumen.

Nach wenigen Metern bin ich eingetaucht in ein Bild wie aus einer

anderen Welt, das mich an Kinderjahre und Märchenerzählungen erinnert.

Links von mir fällt eine kleine Schlucht ab, durch die ein Bächlein

rinnt, auf der anderen Seite drückt sich ein Kapellchen an den Hang, so

klein wie ein Puppenstübchen, beschützt von riesenhaften Bäumen.

Die

Perspektive verschiebt die Dimensionen. Als ich näher komme, werden die

Waldbäume normal groß, und die Kapelle wächst, immerhin, zu Ausmaßen

eines Gartenhäuschens heran. Die Inschrift über der Eingangstür zeigt,

was Mettenbuch mit Kevelaer verbindet. „Trösterin der Betrübten“, lese

ich und bin als Kevelaerer berührt.

Gnadenkapelle

der "Trösterin der Betrübten" im

Wald von Mettenbuch.

Foto: Martin Willing (1998)

Diesen Titel trägt die Gottesmutter an sieben Gnadenstätten in der Welt:

im thüringischen Helfta (1282), wo die Heilige Gertrud gelebt hat, in

Luxemburg (1627), der „Mutter“ von Kevelaer, in Japan (1632), in

Kevelaer (1642), in Mettenbuch (1876), im luxemburgischen Kayl (1947)

und im deutschen Neuweier (1960). Nur Luxemburg und Kevelaer haben

Bedeutung als Marienwallfahrtsorte erlangt, „Mettenbuch“ und „Kayl“

werden von der Kirche abgelehnt.

Es ist Karfreitag, später Vormittag, und ich befinde mich hier im Wald

an einem, das weiß ich aus der Literatur, „verbotenen“ Ort. Ich bin der

einzige Besucher, und alles, was ich höre, ist leises Plätschern des

Baches. Die schmale Schlucht trennt das Marienkapellchen von einem

mannshohen Kruzifix, vor dem ein blassblauer Rhododendron blüht. Hier,

am Eingang der Gnadenstätte, die unter dem Dach hochkroniger Bäume von

dem Kapellchen, dem Kreuz und der Gnadenquelle gebildet wird, liegt eine

hässliche Betonfläche. Sie macht einen unfertigen Eindruck, als sei das

Geld ausgegangen. Ein schmaler, steiler Waldweg führt mit mehreren

Kehren hinab in die Schlucht. Wer nicht gut auf den Beinen ist, könnte

stürzen. „Betreten auf eigene Gefahr“, warnt ein Schild. Auch der Bach,

der sich hinabschlängelt, macht einen eher weltlichen Eindruck, denn

sein Wasser ist, wie ein weiteres Warnschild unmißverständlich aufklärt,

„Kein Trinkwasser!“

Ich steige die Treppenstufen, die vor nicht allzu langer Zeit gegossen

worden sind, hinunter und sehe an der Betonwand, die den Eingangsbereich

hält, einen verchromten Wasserkran. Er ist aufgedreht, und aus ihm läuft

ein dünner Strahl. Drei Liter in der Stunde gibt die Gnadenquelle ab,

mehr nicht.

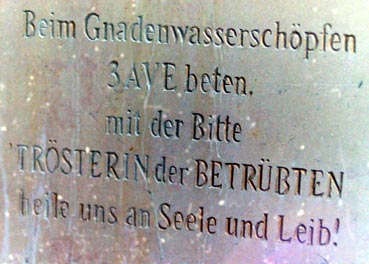

Eine Steinplatte ist in die Mauer eingelassen. In sie hat

ein Steinmetz gemeißelt: „Beim Gnadenwasserschöpfen 3 Ave beten mit der

Bitte, Trösterin der Betrübten, heile uns an Seele und Leib!“ In der

Entstehungszeit der Mettenbucher Wallfahrt hat diese winzige Quelle für

die Gläubigen die gleiche Bedeutung gehabt wie die große in Lourdes.

Eine Steinplatte ist in die Mauer eingelassen. In sie hat

ein Steinmetz gemeißelt: „Beim Gnadenwasserschöpfen 3 Ave beten mit der

Bitte, Trösterin der Betrübten, heile uns an Seele und Leib!“ In der

Entstehungszeit der Mettenbucher Wallfahrt hat diese winzige Quelle für

die Gläubigen die gleiche Bedeutung gehabt wie die große in Lourdes.

Drei Ave Maria an der Gnadenquelle.

Wenig später stehe ich wieder vor der verschlossenen Kapelle, zu der,

wie ich jetzt entdecke, von der anderen Seite ein Kreuzweg führt, der

einfach mitten im Wald an einem holprigen Pfad beginnt. Der Kreuzweg

wirkt verlassen, ist es aber nicht, wie frische Blümchen am Fuß der

vierzehn Holzstationen, in die volkstümliche Bilder von der Passion

eingelassen sind, mir zeigen.

In der Kapelle, so ist durch das Fenster zu erkennen, steht eine

Madonnenstatue, die nicht mehr jene sein kann, die die Fürstin von Thurn

und Taxis Anfang 1877 für den Mettenbucher Erscheinungsort hat

anfertigen lassen. Die „fürstliche“ Skulptur war nämlich schon bald

wieder entfernt worden, nachdem Helene von Thurn und Taxis von der

bischöflichen Residenz in Regensburg erfahren hatte, dass die Kirche die

Mettenbucher Erscheinungen als Täuschung ablehnte. Die Figur gilt heute

als verschollen.

Das andächtige Ensemble im Wald von Mettenbuch lebt von der Stille, in

das es eingebettet ist. Es rührt mich an, wie Menschen mit beschränkten

Mitteln einen Ort, den sie als heilig empfinden, behüten. „Bitte hier

keine Kerzen anzünden“, steht auf einem Zettel an der verschlossenen Tür

der Gnadenkapelle. Das dürfte sich eher auf die Waldbrandgefahr beziehen

und weniger auf die kirchliche Ablehnung, in deren Gefolge die

Seher-Kinder von Mettenbuch mit unglaublicher Kälte verstoßen und in die

Exkommunikation getrieben worden sind. Ich zünde an jeder Gnadenstätte,

die ich auf meinen Forschungsreisen zu den Wallfahrtsorten besuche, eine

Kerze an, egal ob kirchlich anerkannt oder nicht; hier ist es zum ersten

Mal nicht möglich.

In der prächtigen, barocken Klosterkirche von Metten, wo in einer

winzigen Seitenkapelle eine Madonnenstatue steht, hole ich das nach.

Nirgendwo findet sich in der Kirche oder in den ausliegenden Schriften

ein Hinweis auf die Erscheinungen von Mettenbuch vor 122 Jahren, obwohl

der damalige Abt von Metten den Kindern geglaubt und die Ereignisse in

einer Broschüre als wahrhaftig und tatsächlich geschehen dargestellt

hat, noch bevor der Bischof von Regensburg das nach kanonischen

Vorschriften durchgezogene Untersuchungsverfahren mit einem

vernichtenden Urteil abgeschlossen hatte. „´Mettenbuch` ist noch nicht

zu Ende“, hat einer seiner Nachfolger geäußert.

Nur Einweihte können den Grabstein einer „Therese Stettmeier geb.

Strobl“ auf dem Klosterfriedhof, gleich vor der Kirche gelegen,

einordnen. Hier liegt Theres Strobl begraben, das jüngste der

Seherkinder, verstorben im Jahr 1962.