|

|

|

|

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()

| Kapitel 10 von 115 |

November 1950

85 heilige Messen an einem einzigen Tag? Ja, diese Zahl nennt das Kävels Bläche im Rückblick auf die Wallfahrtszeit. Zum ersten Mal sind mehr Pilger mit Autobussen als mit der Bahn gekommen. Insgesamt, so wird geschätzt, dürfte die Zahl der Wallfahrer eine halbe Million erreicht haben.

Die erfreuliche Bilanz zum Wallfahrtsabschluss wird überschattet von einem Unglück im Raum Winnekendonk: Im Wald bei Haus Winkel wird am 1. November der 14-jährige Anton Kamps durch eine explodierende Panzermine getötet. Der Schüler hat mit seinem ein Jahr jüngeren Freund Eberhard von Houwald mit dem Fundstück gespielt. Während Eberhard nur leichte Verletzungen erleidet, wird der 14-Jährige zerrissen.

In der Nähe der Unglücksstelle werden weitere Sprengkörper gefunden. In der Zeitung heißt es: „Die Eltern dürfen nicht nachlassen, ihre Kinder immer wieder vor diesen Gefahren zu warnen und zu belehren, daß sie bei derartigen Funden nichts selbst unternehmen dürfen, sondern die Eltern oder sofort die Polizei unterrichten müssen.“

In Kevelaer wird der Betrieb der Trockenkraftfutterwerk Kevelaer eGmbH eröffnet. Landwirte des Kreises Geldern haben die genossenschaftliche Firma im Frühjahr im Lokal „Schwarzes Pferd“ gegründet.

Die Futtertrocknungsanlage gilt als die modernste im Rheinland und wird auch von ausländischen Fachleuten mit Interesse besichtigt. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Kevelaer auf dem Gelände der Landwirtschaftlichen Bezugs- und Absatzvereinigung.

Bei der Eröffnungsfeier sieht man unter den Gästen Architekt Hermann Helmus, Dechant Heinrich Maria Janssen, Oberkreisdirektor Dr. Mertens, Amtsdirektor Fritz Holtmann, Baumeister Peter Heynen und den Landtagsabgeordneten Willy Wehren.

Nach einigen Schwierigkeiten kommt auch in Wetten der Siedlungsbau in Gang. Zunächst hat der Ruhrsiedlungsverband eine Siedlung zwischen Sportplatz und Dorf errichten wollen, nimmt davon aber jetzt Abstand, weil die Pächter der Grundstücke anhaltend gegen den drohenden Verlust ihrer Gärten protestieren. Jetzt soll die Siedlung entlang der Twistedener Straße zwischen Heiligenhäuschen und Transformator entstehen. Geplant sind neun Doppelhäuser mit „ausreichend“ Gartenland. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 1951 beginnen, sobald die Witterung es erlaubt.

In den Rathäusern müssen die Bürgermeister neu gewählt werden. Das Land Nordrhein-Westfalen hat einige Änderungen der Verfassung vorgenommen. Gekippt wird die sechsjährige Amtszeit der ehrenamtlichen Bürgermeister. Die zwei Jahre zuvor von den Räten gewählten Vorsitzenden müssen nun bestätigt oder ausgetauscht werden.

In Winnekendonk zieht der bisherige Bürgermeister Heinrich Luyven den Kürzeren. Neu ins Amt gewählt wird Emil Bohne. Der stellvertretende Bürgermeister Josef Janssen wird bestätigt. Die Zeitung berichtet:

► „Bürgermeister Bohne dankte für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und betonte mit besonderem Nachdruck, daß das Ergebnis der Wahl keineswegs ein Mißtrauen gegen den bisherigen Bürgermeister bedeute, sondern lediglich als Ausdruck des auch jüngst noch von Bundeskanzler Dr. Adenauer geforderten Bestrebens zu werten sei, jüngere Kräfte in die kommunalpolitische Arbeit zu stellen.“

Auf der Sitzung der Stadtvertreter in Kevelaer schlägt Amtsinhaber Peter Plümpe vor, ein anderes Mitglied des Rates zum Bürgermeister zu wählen. Aber weder Arnold Dyx, der als ältestes Ratsmitglied die Sitzung leitet, noch die Ratskollegen halten etwas von diesem Vorschlag. Einstimmig wird Plümpe im Amt bestätigt.

Auch in Twisteden und Kleinkevelaer werden die Amtsinhaber (Tebartz und Winkels) wiedergewählt.

Nach der Wahl müssen sich die Kevelaerer Ratsmitglieder mit drängenden Problemen beschäftigen - u.a. mit der Straßenbeleuchtung, die entweder zerstört, veraltet oder gar nicht vorhanden ist. Besonders an der Weezer Straße, so reklamieren einige Ratsherren, werde frühmorgens, wenn die vielen dort wohnenden Arbeiter aufbrechen, eine Straßenbeleuchtung vermisst.

Amtsdirektor Fritz Holtmann zeichnet ein düsteres Bild von den Finanzen und sagt, dass sich die Stadt eine solche Maßnahme nicht leisten könne. Lediglich drei Notbeleuchtungen werden beschlossen - an der Pumpstation, an der Mühlenstraße und an der Hubertusstraße.

Das Stromnetz in der Innenstadt ist noch so schwach ausgebildet, dass der Stadtrat außerdem den Antrag des Einzelhandelsverbands ablehnen muss, die Weihnachtsbeleuchtung an das öffentliche Straßenlichtnetz anschließen zu dürfen. Amtsbaumeister Peter Heynen erklärt: „Ein derartiger Anschluß ist nicht möglich, weil dadurch das Ortsnetz überlastet wird.“

Noch in dieser Sitzung erlebt Peter Plümpe, gerade wiedergewählt, seine erste politische Niederlage. Er wirbt für einen „kooperativen Anschluss der Stadt Kevelaer“ an die Europa-Union, die sich für ein förderatives, vereintes Europa einsetzt. Obwohl Plümpe betont, dass die Mitgliedschaft nichts koste und andere Gemeinden des Kreises Geldern bereits beigetreten seien, fegen die Kevelaerer Ratsmitglieder den Antrag mit 12:4 Stimmen vom Tisch.

Die 1934 gegründete Europa-Union hat mit ihren Idealen eines föderativen, vereinten Europas die Nazi-Zeit im europäischen Ausland überlebt. 1946 ist die Idee in der Schweiz wiederbelebt und in Frankreich als „Union Europäischer Föderalisten“ (UEF) neu verfasst worden.

Junge Kevelaerer sind über die ablehnende Haltung der Ratsmitglieder empört. Als Vertreter der Jugend schreibt Josef Heckens einen Leserbrief und kritisiert die 12:4-Entscheidung gegen einen Beitritt zur Europa-Union. Die Ausführungen des späteren Verlagsdirektors von Butzon & Bercker lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig:

► Sollten unsere 12 Stadtvertreter nicht die Tragweite ihrer Entscheidung sehen? Es sei ihnen angeraten, Entwicklungen zu beobachten, die sich auch in Kevelaer zeigen und auch für Kevelaer von entscheidender Bedeutung sind. Wenn aber bewußtes Nein vorliegen sollte, dann wäre dieses Wissen nicht nur für mich sehr wertvoll, um bereits jetzt für die nächsten Kommunalwahlen entsprechende Konsequenzen zu ziehen. In einer für alle europäischen Völker, insbesondere auch das deutsche Volk, derart schicksalhaften Frage können nur weitsichtige Stadtvertreter für mich bindend beschließen. Ich habe mit Emsigkeit in meiner Umgebung die Meinung von Kevelaerer Bürgern erforscht und einen eklatanten Widerspruch gegenüber dem Beschluß des Stadtrates festgestellt (…) Warum wird überhaupt nichts getan, um auch den letzten Kevelaerer Bürger davon zu überzeugen, daß es höchste Zeit wird, in Europa endlich miteinander zu arbeiten, statt sich gegeneinander zu befehden? Viele Geschehnisse der letzten Jahre sind bittere Auswirkungen uneuropäischen, ja antieuropäischen Denkens, dessen Ueberwindung dringendes Gebot ist. Es ist aber der Geist, der lebendig macht, und ewige Ressentiments in einer muffigen, nationalistischen Atmosphäre bedeuten das Ende Europas. (…)

Ich als junger Mensch möchte es verhindert wissen, nochmals Opfer einer Fehlent-wicklung zu werden.

Soweit die Kritik des jungen Josef Heckens.

Dem jungen Kevelaerer springt Gerd Bösken aus Geldern mit einem nicht weniger kritischen Leserbrief zur Seite. Bösken mahnt, die Stadt, in der die „Pax-Christi-Bewegung zu Hause ist“, müsste sich doch besonders berufen fühlen, die Idee eines vereinten Europas zu fördern.

Die

öffentliche Kritik alarmiert die etablierten Parteien in Kevelaer. In

einem gemeinsamen Leserbrief äußern sich die Fraktionschefs

Willy Dierkes

(CDU) und Wilhelm Fegers (SPD), Theo Wilbers für die Zentrums-Fraktion

und H. Ginters für die FDP:

Die

öffentliche Kritik alarmiert die etablierten Parteien in Kevelaer. In

einem gemeinsamen Leserbrief äußern sich die Fraktionschefs

Willy Dierkes

(CDU) und Wilhelm Fegers (SPD), Theo Wilbers für die Zentrums-Fraktion

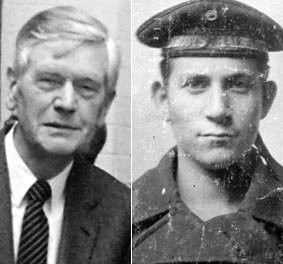

und H. Ginters für die FDP:Josef Heckens (Anfang der 1990er-Jahre) und der junge Willy Dierkes (r.).

► Zur Sache selber erklären wir, daß der Stadtrat im Prinzip mit den großen Zielen der Europa-Union durchaus einverstanden ist. Das ist auch ausdrücklich betont worden; was wir aber nicht wollen, ist ein korporativer Beitritt, der immerhin eine Verpflichtung bedeutet, die wir ablehnen und wozu wir auch seitens der Wählerschaft kein Mandat besitzen. Es bestehen keinerlei Bedenken, in der Bürgerschaft für den Gedanken der Europa-Union zu werben und Sache jedes Einzelnen ist es, ob er dieser Europa-Union beitreten will oder nicht. Wir lehnen auch heute noch einen korporativen Beitritt mit Verleihung von Fahnen und Wimpeln, die uns zu sehr an die Zeiten des 1000-jährigen Reiches erinnern, ganz entschieden ab. Wir würden es begrüßen, wenn starke Kräfte sich dafür einsetzen, daß zunächst einmal in unserem eigenen Bundesgebiet die Grenzen der 12 Länderregierungen mit ihren Ministerien und Parlamenten verschwinden, die uns Steuerzahlern zudem viel Geld ersparen würden. Und wenn dann eine Europa-Union gewünscht wird - bei der wir aber völlig gleichberechtigt sein sollten -, dann auf Bundesebene. Sollte dieser Weg jedoch zu lange dauern, empfehlen wir Resolutionen zuerst in den Großstädten und in den Kreistagen vorzulegen. Wir brauchen das Urteil der Bürgerschaft nicht zu scheuen.

Soweit der Leserbrief.

Josef Heckens, der die zum Stadtgespräch ausgewachsene Kontroverse ausgelöst hat, reagiert erstaunlich gelassen auf den bösen Vergleich mit den Fahnen des Dritten Reichs und lobt sogar in einem weiteren Brief die Einmütigkeit der Fraktionschefs. Aber er lehnt ab, dass andere erst an der Reihe seien, bevor die Kevelaerer aktiv werden. „Das führt letzten Endes in eine politische Passivität und in einen politischen Nihilismus.“

Die Sensibilität gegenüber Fahnen und Wimpeln finde er prinzipiell löblich, wehre sich aber gegen eine pauschale Verurteilung solcher Symbole: „Entscheidend ist jedoch, welche Fahnen und welche Symbole angenommen oder abgelehnt werden.“

Heckens:

► „Kevelaer hat mehr als andere Orte des Niederrheins - kraft seines ganz besonders hohen Auftrages - die Pflicht, Brücken zu bauen zu Brüdern und Schwestern anderer Nationen. Es sollte ein Wetteifern sein, hierzu keine, nicht die geringste Möglichkeit zu verpassen. Dieser Brückenschlag freilich erfordert Voraussetzungen geistiger und herzlicher Art.“

Das sitzt.

In den Orten rund um Kevelaer sind die Projekte und Probleme bodenständiger. Mitte November wird in Wetten eine Landfrauenvereinigung gegründet. Erste Vorsitzende ist Berta Stammen von Erretkampshof, 2. Vorsitzende Frau Leurs von Kesselshof und Geschäftsführerin Gertrud Selders von Heisenhof.

In Kervenheim steht das Siedlungsprojekt nun endlich auf gesicherten Füßen. 14 Siedlerstellen sollen entstehen. Die ersten Ausschachtungsarbeiten sind im Gange.

In Twisteden ist die alte Kirche vor dem Verfall gerettet. Nach der Entfernung des Efeus, das tief in die Fugen gewachsen ist, erhält die Kirche ein neues Dach. Chor und Sakristei, die stilistisch nicht zum frühgotischen Teil der Kirche passen, werden abgebrochen.

Damit verstummen auch die Stimmen, die das aus dem 15. Jahrhundert stammende Gotteshaus abreißen lassen wollten. Der Kreis Geldern gewährt einen Zuschuss von 2.000 DM unter der Voraussetzung, dass die Twistedener selbst genau so viel investieren. Die Antonius-Bruderschaft hilft durch Arbeitseinsätze. Das beim Abriss von Chor und Sakristei gewonnene Steinmaterial wird für die Reparatur der vielen Schadstellen der Kirche verwendet. Der Rest dient der Ausbesserung von Straßen und Wegen.

Auf einer zweitägigen Tagung der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB) in Kevelaer wird die erste Frauen-KAB im Kreis Geldern gegründet. Früher sei die Frau an Familie und Heim gebunden gewesen, durch die Industrialisierung habe sie ihre alten Bindungen verloren. Die Frauen-KAB solle Orientierung geben.

| Kapitel 10 von 115 |

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()