|

|

|

|

|

Ambrogi, Sebastian

Gipsfigurenhersteller in Kevelaer

![]()

Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts: Nicht Israel, sondern Amerika ist

das „gelobte Land", in das Millionen Europäer auswandern wollen. Im

übervölkerten Europa ergreift schieres Elend die neue Arbeiterklasse.

Das Proletariat fristet im Gegensatz zum wohlhabenden Bürgertum ein

armseliges Leben ohne Hoffnung.

Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts: Nicht Israel, sondern Amerika ist

das „gelobte Land", in das Millionen Europäer auswandern wollen. Im

übervölkerten Europa ergreift schieres Elend die neue Arbeiterklasse.

Das Proletariat fristet im Gegensatz zum wohlhabenden Bürgertum ein

armseliges Leben ohne Hoffnung.

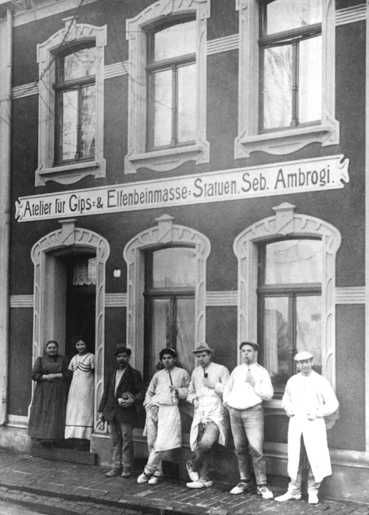

Atelier für Gips- & Elfenbeinmasse-Statuen Seb. Ambrogi in der Rheinstr. 58 in Kevelaer.

In Italien haben es die Arbeiter nicht besser als in Deutschland. Es ist

Ende der 70er Jahre, als in der Toscana zwei Brüder ihre heimatlichen

Wurzeln kappen und sich auf den Weg zu den Seehäfen in Holland oder

England machen. Sie wollen die USA erreichen, um dort ihr Glück zu

suchen, scheinen aber keine „ordentlichen“ Ausweispapiere zu besitzen,

denn als sie rheinabwärts fahren, werden sie zwischen Rees und Emmerich

vom Schiff geholt - als illegale Einwanderer. Während der Bruder von

Sebastian Ambrogi auf nicht geklärte Weise „durchkommt“ und schließlich

in Brasilien sesshaft wird - noch heute stehen dessen Nachfahren im

Briefkontakt mit den Ambrogis am Niederrhein -, verschlägt es Sebastian

nach Kleve. Dort wohnt er in einer Laube des Kurparks und macht sich im

Kurbetrieb nützlich. Schließlich heiratet der Italiener eine

Holländerin, die in der Küche des Klever Kurzentrums arbeitet.

Im Kurpark sieht Sebastian Ambrogi, dass einige der dort aufgestellten

Statuen beschädigt sind. Der einen fehlt die Nase, der anderen eine

Hand. Er schlägt vor, die schadhaften Skulpturen im Klever Kurpark

auszubessern. Er könne das schaffen, sagt der Italiener, der aus der

alten Heimat einige berufliche Fachkenntnisse mitgebracht hat. Bei

seiner Tätigkeit in der Marmorverarbeitung hat er Verfahren

kennengelernt, wie man beschädigte Skulpturen mit Hilfe von Gips

restauriert. Der „Mann aus der Laube“ zählt seinem Chef im Kurzentrum

Kleve auf, welche Materialien er benötigt: Für die Formen Gelatine

(abgekochte Kalbsknochen), Gips und Fett zum Schmieren der Formen.

Sebastian Ambrogi bekommt das Material und beginnt, Figuren im Kurpark

Kleve zu restaurieren. Das ist der Beginn einer Geschäftsidee, die ihn

später zu einem der führenden Gipsfigurenhersteller in Deutschland

macht.

In den nächsten zwei, drei Jahren besucht er häufig die Wallfahrtsstadt

Kevelaer. Hier findet er einen guten Markt für Devotionalien und sakrale

Kunst vor, aber nur wenige Gipsfiguren. Von etwa 1880 bis 1883 versucht

er, mit einzelnen Madonnenfigürchen ins Geschäft zu kommen. Von meist

geschnitzten Vorbildern stellt er in seinem Klever Atelier Formen für

den Gipsguss her.

Er verkauft die Figuren, die er elfenbeinfarben tönt, in Kevelaer und

Geldern. Der Absatz ist so erfreulich, dass sich Ambrogi entschließt,

nach Kevelaer umzusiedeln. Dazu ermuntert ihn auch der Kevelaerer

>

Apotheker Claudius Thoenissen von der Hauptstraße, der an den

Marienfigürchen Freude hat und Ambrogi 1884 eine Laube in seinem Garten

an der Ecke Schanzstraße/Kroatenstraße als Atelier zur Verfügung stellt.

Hier kann Ambrogi seiner Kreativität freien Lauf lassen. Zunächst

pendelt er meist an Wochenenden zwischen Kleve und Kevelaer, um in der

Thoenissen-Laube an Gipsfiguren zu arbeiten. Aus diesen Anfängen

entwickelt sich ein kleines, florierendes Unternehmen, für das Ambrogi

im Jahr 1896 an der Rheinstraße 58 eine eigene Werkstatt baut; später

folgt hier auch das Wohnhaus.

Die Modelle für seine Gipsfiguren beschafft sich Ambrogi von überall

her. Zuerst werden die Gipsfiguren nur bemalt, später - besonders

Krippenfiguren - auch bekleidet. Etwa 1888 lässt Sebastian Ambrogi aus

der Toscana Jacopo Franchi nach Kevelaer kommen, der das Handwerk der

Polychromie beherrscht. Franchi bemalt die Ambrogi-Figürchen, die bis

dahin lediglich in elfenbeinfarbige Flüssigkeit getaucht wurden, um die

knallig-weiße Farbe des Gipses zu brechen. An zwei Ständen auf dem

Kapellenplatz, später auch in einem eigenen Laden der beiden Freunde an

der Ecke zur Amsterdamer Straße, werden die polychromierten Gipsfiguren

verkauft. Als anfängliche Rarität - verbreitet ist bis dahin der

„Tonguss“, bei dem Ton in eine Relief-Holzform gedrückt wird - finden

die preiswerten Vollfiguren so guten Absatz, dass Ambrogi in seinem 1889

gegründeten „Atelier für Gips- & Elfenbeinmasse-Statuen Seb. Ambrogi“

bereits rund zehn Mitarbeiter beschäftigt. Sebastian Ambrogi darf keine

Lehrlinge ausbilden, weil er keinen Meisterbrief besitzt. Diesem Mangel

hilft später Sohn Josef Ambrogi - 1893 geboren - ab, indem er sich zum

Stukkateurmeister ausbilden lässt.

Im Atelier an der Rheinstraße muss laufend mehr produziert werden, weil

sich das Verkaufsgebiet über die regionalen Grenzen hinaus ausdehnt und

auch die Nachfrage stark wächst. Das System von Auftrag, Produktion und

Vertrieb des partnerschaftlich verbundenen Gipsgießers (Ambrogi) und

Polychromeurs (Franchi) funktioniert so: Der Kunde, meist ein

Devotionalienhändler, bestellt beim Polychromeur Jacopo Franchi Figuren

seiner Wahl; Franchi ordert bei Ambrogi die entsprechende Anzahl,

Ambrogi stellt sie her und überlässt sie Franchi zum Bemalen. Franchi

liefert die fertigen Figuren an den Kunden aus. Zwischengeschaltet sind

überdies Großhändler, so die Gebrüder Dicks (angesiedelt dort, wo heute

das „Kauf-Center“ steht). Auch an der Ecke Weezer Straße/Alte Weezer

Straße ist ein Großhändler für Gipsfiguren aus der

Ambrogi-Franchi-Produktion ansässig.

Der Devotionalienhandel mit Gipsfiguren aus Kevelaer nimmt fast

großunternehmerische Dimensionen an, denn im Laufe der Jahre verlassen

Millionen von Figuren die Marienstadt. Nach den Marienbildnissen, die am

Anfang stehen, werden auch Figuren vom gekreuzigten Christus in Gips

gegossen, die auf Holzkreuzen befestigt werden. Als ein sehr bedeutendes

Marktsegment stellen sich die bekleideten Krippenfiguren aus Gips

heraus. Schon im Juli eines Jahres läuft die Krippenfiguren-Produktion

an.

Eine Krippe hat in der Regel zwölf bis 20 Figuren. In ganz Deutschland

und darüber hinaus werden Krippenfiguren, hergestellt in Kevelaer,

abgesetzt. Für ungezählte Hilfskräfte in der Marienstadt bedeuten sie

Arbeitsplatz oder zumindest wichtiges Beibrot. Weil jede Figur einzeln

bemalt und verpackt wird, stehen in der Hochsaison viele Dutzend Helfer

zusätzlich auf der Lohnliste von Franchi und Ambrogi.

In der Werkstatt von Ambrogi wird 1936 eine Neuerung eingeführt, die mit

dem Handwerk nichts zu tun hat: Ambrogi lässt zur Unterhaltung seiner

Mitarbeiter ein Radio aufstellen. So werden der berühmte Boxkampf

Schmeling gegen Louis und die Olympischen Spiele von 1936 in Berlin von

den Ambrogi-Leuten mit Spannung verfolgt. Aus dem Lautsprecher in der

Werkstatt tönt ansonsten zwischen 9 bis 12 Uhr der Schulfunk.

In den 30er Jahren steht die Kevelaerer Firma wie das gesamte Gipsguss-

und Polychromeur-Handwerk in voller Blüte. Es bleibt nicht aus, dass

neue Konkurrenz heranwächst. Allein in Kevelaer befassen sich in der

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts etwa zehn Betriebe mit Gipsguss und

Polychromie. Die meisten werden von Handwerkern geführt, die von Josef

Ambrogi ausgebildet worden sind. Weitere Betriebe entstehen in anderen

Regionen, beispielsweise in Köln - durch einen aus Kevelaer stammenden

Polychromeur, der Rohfiguren von Ambrogi bezieht - oder in Aachen, wo

ein Kevelaerer Stukkateur einen Gesamtbetrieb - Gipsguss und Polychromie

- aufbaut.

Die Gipsgießer erlernen das Stukkateurhandwerk, während die

Polychromeure von Malermeistern ausgebildet werden.

Der Ambrogi-Betrieb ist zeitweilig der mit Abstand umsatzstärkste. Zur

Kernmannschaft von etwa 20 Beschäftigten in der Hochsaison (Frühjahr bis

Herbst) kommen ungezählte Hilfskräfte, beispielsweise für die Entfernung

der Nähte: Die Gipsformen sind immer zweigeteilt, so dass beim

Zusammenfügen eine Naht entsteht, die von Hand beigearbeitet werden

muss. Haben Luftbläschen unerwünschte Vertiefungen im gegossenen Rohling

hinterlassen - das kommt oft vor -, müssen sie von Hand ausgeglichen

werden. Bei vielen Modellen werden abstehende Modellteile separat

gegossen und später an die Hauptfigur angegipst. Die Figuren, die

Ambrogi produziert, sind bis zu 135 Zentimeter groß. Die inneren Formen

werden im Ambrogi-Betrieb aus Gelatine hergestellt. Der Guss wird im

Groß-Backofen bei maximal 140 Grad Celsius getrocknet und gehärtet. Aus

einer Gelatine-Form können je nach Modell 30 bis 60 Abgüsse hergestellt

werden.

Damit die Farbe hält und gut zur Wirkung kommt, werden die Rohlinge vor

der Polychromierung zur Grundierung eingetaucht. Die größeren Flächen,

beispielsweise die Gewänder, können dank dieser Grundeinfärbung auch von

angelernten Hilfskräften bemalt werden. Für Details jedoch, so die

Bemalung der Gesichter, sind Fachleute mit künstlerischem Talent

unerlässlich. Der Polychromeur pinselt, tüpfelt oder reibt Farbe auf.

Dass sich unter den vielen Gipsfiguren, die die Gottesmutter zeigen,

keine einzige Darstellung der „Trösterin der Betrübten“ befindet, geht

auf ein ungeschriebenes „Gesetz“ in Kevelaer zurück.

Im Prinzip bis heute gilt es als inakzeptabel, die Kevelaerer

Consolatrix afflictorum, deren Gnadenbild bekanntlich ein kleines

Bildchen ist, figürlich darzustellen. Dafür wird aber die Figur der

Fatima-Madonna in großen Stückzahlen produziert. Und auch eine andere

weltberühmte Vorlage dient vor dem Zweiten Weltkrieg als Form für

Gipsguss und Polychromie durch Ambrogi und Franchi: Hummel-Figuren,5 die

heute ausschließlich aus Porzellan hergestellt werden - über das

Copyright wird inzwischen strenger denn je gewacht -, sind in Kevelaer

bei Ambrogi aus Gips geschaffen worden.

Wann genau Josef Ambrogi die Führung des Unternehmens von seinem Vater

Sebastian Ambrogi übernommen hat, ist nicht bekannt. Während des Zweiten

Weltkriegs - Josef wird zur Wehrmacht eingezogen - führt ein

Beschäftigter, Josef van Meegen, die Firma. Josef van Meegen baut sich

später ein eigenes Gießunternehmen mit Polychromie auf.

Josef Ambrogi, der Gipsfiguren-Unternehmer in der zweiten Generation,

hat mit seiner Frau Elisabeth (geborene Schlootz) drei Kinder: Kurt,

Josef und Helma. Keines wird in seine Fußstapfen treten. Kurt Ambrogi

studiert Chemie und arbeitet für große Unternehmen in Hamburg, Wuppertal

und Kempen. Seinen Ruhestand verbringt er mit seiner Frau in Aldekerk.

Sein Bruder Josef Ambrogi, Steuerberater von Beruf, arbeitet und wohnt -

mit seiner Frau Mathilde Valks-Ambrogi - in Kevelaer. Helma Ambrogi lebt

in Neukirchen-Vluyn.

Für das Atelier für Gips- und Elfenbeinmasse-Statuen von Josef Ambrogi

gibt es also keinen Nachfolger. Werkstatt und Haus sind zerbombt, und es

herrscht Not nach dem Krieg - schlechte Voraussetzungen für einen

Neuanfang, den Josef Ambrogi sen. trotzdem versucht. Nur langsam kommt

der Devotionalienhandel wieder in Fahrt. An Stückzahlen wie vor dem

Krieg ist nicht zu denken.

Als Josef Ambrogi sen. 1962 stirbt und niemand aus der Familie in seine

Fußstapfen tritt, übernehmen fünf, sechs Ambrogi-Mitarbeiter den

Betrieb, maßgeblich unterstützt vom Chef der Fehlemann-Unternehmung

>

Dom Samen auf Schravelen. Franz Fehlemann stellt den Ambrogi-Mitarbeitern

eine Werkstatt auf seinem Gelände an der Niers zur Verfügung, wo sie nun

unter dem Namen der Fehlemann-Firma Domolith produzieren. Nach dem Tod

von Fehlemann übernehmen die Mitarbeiter des Ambrogi-Betriebes 1980

ihren Betrieb ein weiteres Mal, diesmal in eigener unternehmerischer

Regie.

November 1985 gründen Joachim Steinbach, Marlene Schmitz, Alfons Sieben,

Heinrich Feigel, Heinrich Peters und Josef Wolters als Gesellschafter am

Hoogeweg Nr. 119 die Domolith-Nachfolgefirma Replika Kunstwerkstatt

GmbH. Steinbach wird Geschäftsführer, die anderen kümmern sich um

spezielle Arbeitsbereiche in dem neuen Unternehmen. Produziert werden

unter anderem Krippenfiguren und sakrale Skulpturen wie Engel, Madonna

und der Gekreuzigte.

Es sind, und das ist das Besondere, hochwertige Replikate aus gegossenem

Kunststoff. Noch im Gründungsjahr eröffnet die Firma in der Kevelaerer

Hauptstraße ein Einzelhandelsgeschäft, in dem ihre künstlerischen

Erzeugnisse direkt vertrieben werden. Bei der Entstehung der Firma

Replika werden die Inhaber von Kurt Ambrogi beraten. Der Chemiker

schlägt vor, statt Gips Kunstharz einzusetzen - ein heute weit

verbreitetes Verfahren.

Ein Kunstliebhaber vom Niederrhein, ein Architekt, kommt eines Tages mit

einem besonderen Auftrag in die Replika-Werkstatt: Er will von einem

Michelangelo-Relief eine Nachahmung herstellen lassen. Weil das erste

Ergebnis, das bei Replika in Kevelaer produziert wird, so schlecht

ausfällt, dass es der Kunde nicht abnimmt, beschafft sich der Architekt

das Recht, das Originalrelief in Italien abformen zu lassen. Er hat die

Inhaber der Besitzrechte an dem Kunstwerk mit dem Versprechen überzeugen

können, dass beim Abformen der ganze Schmutz der Jahrhunderte, der auf

dem Original lagert, mit „abgeht“.

Diese vom Original abgenommene Form wird nach Kevelaer gebracht, wo

Replika mehrere Abgüsse herstellt; die Auflage ist auf 25 Stück

limitiert. Das Besondere an diesen Abgüssen: In die Form wird zunächst

Metallpulver gegeben - das Verfahren funktioniert mit Kupfer und Messing

und nur bei liegenden Formen -, erst dann wird Kunstharz hineingegossen.

Der Abguss wirkt nun metallen und ist, zum Beispiel von einem

Bronzerelief, optisch nicht zu unterscheiden. Ein Michelangelo-Abguss

aus Kevelaer würde, wenn er in den Handel käme, heute mehrere tausend

Mark kosten. Ein Exemplar befindet sich im Aldekerker Wohnhaus von Kurt

Ambrogi, dem Enkel des Firmengründers Sebastian Ambrogi.

Obschon das Gießharzverfahren, das den Gipsguss abgelöst hat,

zukunftssicher ist, überlebt das Unternehmen Replika nicht. Am 30.

November 1998 beschließen die Eigentümer, ihre Firma aufzulösen.

Geschäftsführer Joachim Steinbach, Jahrgang 1939, wird beauftragt, die

Gesellschaft zu liquidieren. Am 8.3.2000 meldet das Handelsregister des

Amtsgerichts Geldern: „Die Liquidation ist beendet. Die Firma ist

erloschen.“

Das wäre das Ende der Geschichte des Sebastian Ambrogi, wenn nicht vor

der Auflösung der Replika-GmbH Materialien und Rechte von einem anderen

Unternehmen aufgekauft worden wären - von Gunther Pferdmenges, der in

Winnekendonk produziert.

Der Betriebswirtschaftler kommt über den Betrieb seines späteren

Schwiegervaters Fritz Wulfert, der später von

>

Andrea und Roland Wynhoff

geführt wird, mit dem Gießverfahren in Berührung.

Pferdmenges macht sich 1978 an der Noldestraße selbstständig und

produziert aus Kunststoffen, vor allem Polyester, Heiligenfiguren. Als

Pferdmenges in Winnekendonk an der Weststraße ein Grundstück kaufen

kann, siedelt er den Betrieb 1984 um, erwirbt 1987 die Formen, Modelle

und Kundendatei der 1871 gegründeten Traditionsfirma Volkskunstanstalten

Wehling an der Friedenstraße und später auch die der in Liquidation

befindlichen Replika GmbH.

Gunther Pferdmenges, dem das Gewerbeaufsichtsamt überaus teure Auflagen

für den Kunststoff verarbeitenden Betrieb macht, lässt heute

notgedrungen zu 80 Prozent in Polen gießen. Einmal im Monat trifft ein

Laster aus Polen ein und liefert die Rohlinge an, die in Winnekendonk

weiter verarbeitet und bemalt werden.

Am Ende kommt die Geschichte des Sebastian Ambrogi, der in der Toscana

im 19. Jahrhundert aufgebrochen ist, um die Vereinigten Staaten von

Amerika zu erreichen, dann doch noch ein wenig mit der Freiheit in der

neuen Welt jenseits des Atlantiks in Berührung. Eine verkleinerte

Nachbildung der Freiheitsstatue („Miss Liberty“) winkt vor dem

Schnellrestaurant „Ampys“ an der B 9, hergestellt von Gunther

Pferdmenges.

![]()