|

|

|

|

|

Heimatlied der Kevelaerer: Wor hör ek t'hüß?

1913 uraufgeführt

![]()

Es ist die mit Abstand bekannteste Kevelaerer Dichtung - das Heimatlied „Wor hör ek t‘hüß“. Da kann man sich nur wundern, wie dürftig die Hinweise auf die Entstehung sind. Wir wüssten nicht einmal das genaue Jahr, wenn nicht Gerte Paessens-Wenzel (*1915, † 2006) aus Bad Neuenahr, Tochter des Kevelaerer Malers > Karl Wenzel, im November 1981 einen Leserbrief an das Kävels Bläche geschrieben hätte:

Bergmann und Korthaus waren Freunde. Der Dichter gab das Werk dem begabten Komponisten zu lesen, der gleich sagte: „Ich hab schon die Melodie!“ Und in wenigen Tagen war das vielgesungene Heimatlied geboren. Das war im Jahre 1910. Dies hat mir erst vor wenigen Tagen die hochbetagte Witwe des Komponisten, Luise Korthaus, die in Bonn lebt, ausführlich geschildert.

Uraufführung

Uraufführung

Das Heimatlied wurde erst Anfang 1913 uraufgeführt, und zwar auf einer

Versammlung des Museumsvereins. Das KB berichtete am 22. Januar:

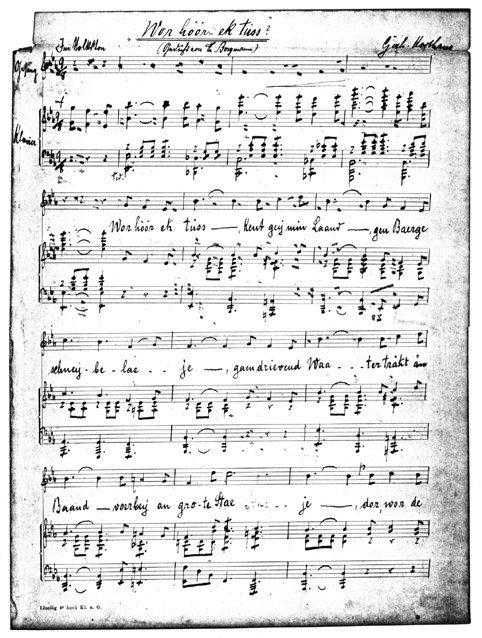

Original-Notenblatt von Gerhard Korthaus (1. Seite): Heimatlied der Kevelaerer.

Der Verein für

Heimatschutz versammelte vergangenen Sonntag seine Mitglieder im Saale

des „Kölner Hofes“ (...) In liebenswürdiger Weise hatte es der

Gesangchor des Musikvereins übernommen, (...) „Wor hör ek tüß“ von

unserem Kevelaerer Dichter

>

Th. Bergmann zum Vortrag zu

bringen. Das letztere Lied wurde von Herrn Korthaus vertont und zwar mit

einem Geschick, daß alle in Erstaunen setzte. Die Melodie verbindet sich

mit dem Texte in Kevelaerer Mundart so harmonisch und innig, daß man

fast sagen möchte, so muß sie sein, anders geht’s nicht. Zudem hat die

äußerst sangbare Melodie einen, wir möchten fast sagen, holländischen

Einschlag, der unserm Dialekt vollkommen entspricht.

Unzweifelhaft wird sich das Lied die Herzen der Kevelaerer erobern, ja

es hat sie sich schon erobert, denn später wurde es von der ganzen

Versammlung mit größter Begeisterung gesungen. Dem Komponisten wurde

unter Beifallsjubel ein Lorbeerkranz überreicht. Wodurch aber wurde die

Melodie veranlaßt, doch nur durch den ebenso herrlichen Text, der in

jeder Zeile die echte Heimatliebe des Dichters kund tut. Mit ganzer

Seele hat dieser die Schönheit unseres Heimatortes aufzufassen und mit

den vertrauten lieblichen Klängen unserer Muttersprache wiederzugeben

gewußt. Hätte da ein vergänglicher Lorbeerkranz genügt, den Dank der

Mitbürger auszudrücken? Nein, der Dichter hat sich ein Denkmal gesetzt

in den Herzen der Mitbürger und Nach-kommen und wenn über 100 Jahre

Kevelaers Heimatlied gesungen wird mit derselben Begeisterung wie heute,

wo wird sein Name damit verknüpft sein als eines Sohnes, der seine

Mutter, die Heimat, aus tiefster Seele geliebt.

Der ins

Schwärmen geratene KB-Redakteur sollte Recht behalten. Noch heute

berührt das Heimatlied die Kevelaerer, und mancher wird zum Beispiel auf

dem Heimatabend von Melodie und Versen so angerührt, dass er eine

Gänsehaut bekommt. Sobald das Lied angestimmt wird, stehen die Menschen

auf wie beim Erklingen der Nationalhymne.

Zur Verbreitung des Liedes, das zur Stadthymne wurde, trug Gerhard

Korthaus dadurch bei, dass er die Noten von „Wor hör ek t‘hüß“ zusammen

mit dem Text in seinem Verlag herausbrachte. Für 80 Pfennig war das

Blatt unter anderem in der Buchhandlung Fritz Forstreuter zu erwerben.

Heimat

Die Kevelaerer, die das Lied bewegt mitsingen, haben zu ihrer Heimat

eine enge Beziehung - ein Gefühl, das sich nicht verändert, obwohl sich

ihre Stadt, zumindest äußerlich, ständig wandelt. Aber ohnehin ist

Heimatgefühl nicht auf Anfassbares bezogen.

Kein Mensch liebt Steine oder Straßen. Die Frage, warum Menschen den Ort

Kevelaer lieben, hebt nicht auf seine Infrastruktur ab. Auch die

Atmosphäre in der Innenstadt, die von niederländischer Kleinteiligkeit

und prächtigen Kulissen lebt, reicht nicht für ein so großes Gefühl.

Der Slogan, mit dem Kevelaer als unverwechselbar bezeichnet wird, wäre

nicht in Fleisch und Blut übergegangen, würde er die bloße Banalität

verkünden, dass es eine 1:1-Kopie nicht gibt. Jede Formation von Straßen

und Häusern ist nachzubauen, sogar ihr Charakter und ihre Anmutung.

Unverwechselbar ist etwas erst dann, wenn man es anderswo für kein Geld

der Welt genau so erleben kann.

Ein solches Gefühl ist allerdings überall zu Hause. Wo immer Menschen

leben, gibt es ein unverwechselbares Umfeld, das als einmalig empfunden

wird. Sie nennen es Heimat. Der Geburtsort ist oft Zentrum der gefühlten

Heimat. Freilich muss er es nicht sein, denn für das Heimatgefühl ist

nicht wichtig, wo die Geburt standesamtlich registriert ist, sondern wo

man aufgewachsen ist. Deshalb sind auch scheinbar feine Unterscheidungen

von gebürtigen und zugezogenen Einwohnern, wie man sie aus Geldern und

Wesel kennt (Gelrianer und Weselaner, Gelderner

und Weselinskis), nichts anderes als Ab- und Ausgrenzungen, die

man besser unterlassen sollte.

Dass es in Kevelaer solche namentlichen Klassenunterschiede nicht gibt,

liegt vielleicht nur an der sprachlichen Schwierigkeit, aus unserem

Stadtnamen ähnliche Ableitungen zu bilden. Auch hier hört man zuweilen,

dass ein „echter Kevelaerer“ nur der sein könne, der hier geboren ist.

Heimatgefühl

Daran ist lediglich richtig, dass jemand, der in Kevelaer aufgewachsen

ist, leichter zu dem vorstoßen kann, was wir Heimatgefühl nennen. Daraus

kann eine Liebe zu Kevelaer erwachsen, muss es aber nicht. Mancher ist

bewusst von Kevelaer fortgezogen. Mancher entwickelt erst im räumlichen

Abstand Liebe zu seiner Heimatstadt. Und mancher hatte sie immer und

empfindet sie bis heute, obwohl er, oft aus beruflichen Gründen, fern

der Heimat lebt.

Niemand hat es schöner ausgedrückt als Theodor Bergmann: „Hier stond min

Wieg, hier lüjt mej ok, so Gott well, eins de Dojeklock. Dann schrieft

mej op et steene Krüß: Hier hör hän t’hüß!“ Mit diesen Zeilen endet sein

Gedicht - ein Liebeslied, das den Ort besingt und nicht nur eine

Begegnung zweier Menschen wie im Schlager „Ich hab‘ mein Herz in

Heidelberg verloren“ (1925).

Heimatgefühl stellt sich nicht von selbst ein, so als würde es schon

genügen, ein schönes Haus mit Garten oder ein gemütliches Zimmer unter‘m

Dach zu bewohnen. Wo Zuhause ist, muss nicht auch Heimat sein. Während

das Zuhause-Gefühl von Umzug zu Umzug mitgenommen wird, bleibt das

Heimatgefühl oft zurück: Es braucht die gewachsene Beziehung zu einer

Region. Es ist die von Herzen kommende Antwort auf die Frage, wo der

Mensch in seinem sozialen Umfeld glücklich war oder ist.

Heimatliebe

Heimatliebe, die sich aus Heimatgefühl entwickelt, kann allerorten

empfunden werden. Darin unterscheidet sich Kevelaer nicht von anderen

Landstrichen, wohl aber in der Intensität und Qualität der Heimatliebe:

Wer diesem Ort, der zum Gnadenort auserwählt worden ist, mit Leib und

Seele verbunden ist, dessen Heimatliebe kann zu einer höheren Stufe

gelangen, die er im Alltäglichen einer gewöhnlichen Stadt kaum erreichen

wird. Und wie immer ist diese Liebe selbstlos, denn die Segnungen, die

von der Gnadenstätte ausgehen, sind nicht für die Einwohner reserviert.

Sie werden von allen Menschen, die sich dafür öffnen, empfangen.

![]()

Gerhard Korthaus

Der Kirchenmusiker Gerhard Korthaus (1869 - 1937) war von 1890 bis 1927

Basilikaorganist in Kevelaer, wo er mit seiner Frau Louise auch als

Klavierlehrer wirkte. Der gebürtige Gocher, der nach seiner

Pensionierung ab 1927 in Bonn lebte, hatte bei P. H. Thielen eine

musikalische Ausbildung genossen und sich im Selbststudium

weiter-gebildet. Schon in jungen Jahren galt er als einer der

begabtesten Organisten in der Diözese. Seine Improvisationsgabe wurde

gerühmt. Korthaus war mit der Basilikaorgel derart vertraut, dass er

nach seinem Weggang (1927) in den letzten drei Lebensjahren nie wieder

auf einer „fremden“ Orgel spielte. Es war Korthaus‘ inniger Wunsch, in

Kevelaer beerdigt zu werden, wie seine Frau Louise in der Traueranzeige

schrieb. Das kinderlose Ehepaar hatte an der Schlageterstr. 26

(Friedenstraße) gewohnt.

![]()

Theodor Bergmann

An der Basilikastraße, dort wo seit 1985 dank einer Initiative der

Nachbarschaft ein Denkmal dem Schuhfabrikanten und Heimatdichter

gewidmet ist, kam Theodor Bergmann (1868 - 1948) zur Welt. 1915 erschien

seine erste größere Dichtung - das Volksschauspiel „Der Schmied von

Kevelaer“. Dem Förderer des Museums, der den Museumsverein von 1923 bis

1939 führte, lag die Pflege der plattdeutschen Sprache sehr am Herzen.

So stellen seine ungezählten Gedichte auf Kävels Platt das Hauptwerk des

Kevelaerers dar. Bis heute berühmt ist Bergmanns 1929 bei

>

Butzon & Bercker

erschienenes Buch Maisüches on Heijblumme. Bergmann war zudem ein

erfolgreicher Schuhfabrikant, der unter anderem mit

>

Wilhelm Otterbeck in

Kervenheim standespolitisch zusammenarbeitete. 1946 gehörte Bergmann zu

den Mitgründern der CDU in Kevelaer.

![]()

Wor hör ek t‘hüß?

Wor hör ek t’hüß? - kent gej min Land?

Gän Baerge schnejbelaeje

Gän driewend Water träckt en Band

Voerbej an grote Staeje:

Dor wor de Nirs doer’t Flackland gätt

Wor in dem Baend et Maisüt stätt

On wor de Keckfoars quakt in’t Lüß,

Dor hör ek t’hüß.

Wor op de Heij de Loewrek sengt,

Den Haas sprengt dör de Schmeele,

Wor ons de ricke Sägen brengt

De Aerbeijshand voll Schweele,

Wor in et Koarn de Klappros droemt,

Van Faeld on Weije rond ömsoemt

So frindlek roest et Burenhüß

Dor hör ek t’hüß.

Wor gärn de Lüj en oapen Hand

In Not de Noaber reike,

Foer Gott on Kerk on Vaderland

noch faas ston, as de Eike.

Wor maenn’gen Drömer, maenn’ge Sock

So gut es, as den andern ok.

Wor saelde Strit on grot Gedrüß,

Dor hör ek t’hüß.

Pries gej ow Land mar allemol

In Nord, Ost, Süd on Weste,

- Ok maenn’ge grote Noet es hoal -

Min Laendche es et beste!

Hier stond min Wieg, hier lüjt mej ok,

So Gott well, eins de Dojeklock.

Dann schrieft mej op et steene Krüß:

Hier hört hän t’hüß!

Text: Theodor Bergmann, Melodie: Gerhard Korthaus

![]()

![]()