|

|

|

|

|

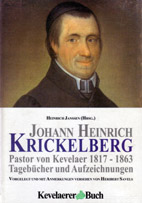

Krickelberg, Johann Heinrich

Pfarrer in Kevelaer | * 1785 | geweiht 1813 | † 1863

![]()

Er

war der Pfarrer mit der längsten Dienstzeit in Kevelaer - von 1817 bis

1863. Weil Johann Heinrich Krickelberg über diesen Zeitraum Tagebuch

geführt hat, verdankt ihm die Nachwelt eine lückenlose Chronik jener

Jahrzehnte. Sein Tagebuch ist zu einer der meistzitierten Quellen in der

Kevelaer-Literatur geworden.

Er

war der Pfarrer mit der längsten Dienstzeit in Kevelaer - von 1817 bis

1863. Weil Johann Heinrich Krickelberg über diesen Zeitraum Tagebuch

geführt hat, verdankt ihm die Nachwelt eine lückenlose Chronik jener

Jahrzehnte. Sein Tagebuch ist zu einer der meistzitierten Quellen in der

Kevelaer-Literatur geworden.

Er schreibt ab S. 18:

„Ich, Johann Heinrich

Krickelberg, Sohn von Johann Peter Krickelberg und Sibilla Kleven wurde

geboren zu Saeffelen im Jahre 1785, den 29. Dezember und am selbigen

Tage allda getauft, ich hielt allda meine erste hl. Communion im Jahre

1798, empfing das Hl. Sakrament der Firmung 1806 in der Pfarrkirche zu

Gangelt vom Bischof Marcus Antonius Berdolet, den 24. Julius, fing an zu

studieren, nachdem ich von der Requisition frei war, im Jahre 1807 den

7. April und studierte privat bei Herrn M. Nicolaus Imdahl, Pastor zu

Saeffelen, ging ins Seminar zu Köln 1810 den 14. November, wurde

Subdiaconus geweiht zu Namur 1813 den 3. März, Diaconus ebendaselbst den

12. Junius, und noch in demselben Jahre zu Mayntz den 18. September

Presbyter, den 26. ejusdem hielt ich in der Pfarrkirche zu Hoe[n]gen

meine erste hl. Messe, den 21. Oktober erhielt ich vom Hochwürdigsten

Vicariat von Aachen meine Adscription als Vicar der Muttergottescapelle

zu Kevelaer, den 25. Oktober kam ich schon wirklich in Kevelaer an, den

21. November reisete der dazumalige Oeconom Herr Adams [richtig:

Gerardus Aymans] vielleicht aus Ursache des Rückzuges der Franzosen

nach Aachen ab, und weil er ohne seinen Aufenthalt bekannt zu machen,

ausblieb, so wurde mir 1814 den 22. Februar vom Hochw. Vicariat in

Consilio Episcopali die Sorge der Capellen, (dieses Patent erhielt ich

den 2. März, folglich fing von diesem erst meine Sorge an) - und des

ehemaligen Oratorienhauses, oder die Oeconomie daselbst, aufgetragen.

Dem Herrn Pastor von Kevelaer habe ich vom Anfange 1814, weil er nur

allein und ein schwacher Mann war, in der Seelsorge geholfen. 1815 im

Junius habe ich aber einen Gehilfen, nämlich Herrn Janßen, Vicar zu

Hemmersbach, gebürtig aus Schierwaldenrath, als 2ten Vicar der

Muttergotteskapelle bekommen.

Im Jahr 1817 den 8. Dezember ist der Herr Pastor van Cleemputte allhier

im Oratorienhause ein Viertel über 8 morgens nach einer langwierigen

Abnehmungskrankheit gestorben. Den 12. ejusdem wurde ich zu Aachen als

Deservitor [Pfarrverwalter] der Pfarre Kevelaer angestellt und

erhielt dazu mein Instrument den 18. eiusdem.

1818 den 1. Januar wurde zu Aachen von dem Hochwürdigsten

Generalvicariat das Instrument ausgefertigt, wodurch ich als Pastor von

Kevelaer angestellt wurde, und dieses Patent erhielt ich am 3. eiusdem.

Am 20. Januar wurde ich als Pastor in der Pfarrkirche ad Stum Antonium

vom Herrn Cantonspfarrer von Geldern J. L. van Hoeke eingeführt. Die

Einführung war herrlich und sämtliche Einwohner zeigten durch den Geist,

womit sie beseelt waren, und die Mühe, die sie getan haben, daß sie ganz

zufrieden waren.“

Nach fast fünf

Jahrzehnten in Kevelaer starb Pfarrer Johann Heinrich Krickelberg in

Folge eines Gehirnschlags Anfang 1863 im Amt - da war er bereits 77

Jahre alt.

Dass

Krickelberg Tagebuch geführt hatte, wussten Insider. Aber es brauchte

fast 140 Jahre nach dem Tod des Pastors, bis sich jemand - sein

Ururgroßneffe Heribert Savels - an die Transkription wagte. 2001

erschien das 670-Seiten-Buch mit Hilfe eines großzügigen Zuschusses des

Bistums Münster zu den Herstellungskosten im Verlag des Kävels Bläche,

herausgegeben von Weihbischof

>

Heinrich Janssen,

der die Tagebücher eine „Entdeckung“ nannte.

Dass

Krickelberg Tagebuch geführt hatte, wussten Insider. Aber es brauchte

fast 140 Jahre nach dem Tod des Pastors, bis sich jemand - sein

Ururgroßneffe Heribert Savels - an die Transkription wagte. 2001

erschien das 670-Seiten-Buch mit Hilfe eines großzügigen Zuschusses des

Bistums Münster zu den Herstellungskosten im Verlag des Kävels Bläche,

herausgegeben von Weihbischof

>

Heinrich Janssen,

der die Tagebücher eine „Entdeckung“ nannte.

Krickelbergs Notizen gewähren einen detailgenauen Einblick in das Leben

der Kevelaerer und ihrer Pfarrgemeinde im 19. Jahrhundert. Über einen

derart langen Zeitraum - 50 Jahre führte Krickelberg Tagebuch - hat noch

nie jemand das Geschehen in der Marienstadt so reich und kleinteilig

beschrieben. „Ich kenne keine vergleichbare Veröffentlichung in dieser

Region“, sagte Weihbischof Heinrich Janssen bei der Vorstellung des

Werks.

Auch die Buchpräsentation im Foyer des Museums im Jahr 2001 war ein

kulturelles Ereignis. Und sie war so etwas wie eine Abschlussfeier für

alle, die in den Monaten und Jahren davor für die Herausgabe gearbeitet

hatten.

Die Vorarbeiten waren sehr aufwändig: Nach der Übertragung der in alter

Handschrift niedergelegten Bücher in Druckbuchstaben verfasste Heribert

Savels Anmerkungen zu Personen und Begriffen, prüfte Theodor Derstappen

sämtliche Fakten, klärte und erläuterte Heinrich Janssen Namen und

Begriffe aus dem klerikalen Bereich, glich Martin Willing die

ortsspezifischen Angaben mit dem Zeitungsarchiv ab und stellte ein

Namensregister und zwei Zeittafeln zusammen.

Was es alles im Krickelberg zu entdecken gibt, sollen drei Beispiele

verdeutlichen. Das eine, von Weihbischof Heinrich Janssen in seinem

Vortrag näher ausgeführt, bezieht sich auf den Bau der großen

Marienkirche, der heutigen Basilika. Krickelberg bevorzugte weniger

diesen Neubau als vielmehr eine Erweiterung der Wallfahrtskirche, die

wir heute Kerzenkapelle nennen. Wären die vorgeschlagenen Kirchenschiffe

angebaut worden, sähe die Kerzenkapelle - und mit ihr der Kapellenplatz,

an dem sich keine Basilika erheben würde - völlig anders aus. Pläne gab

es auch für eine Erweiterung der St.-Antonius-Pfarrkirche, die viel zu

klein geworden war. Diese Vergrößerung hatte Krickelberg, ganz Pastor

seiner Gemeinde, länger als 60 Jahre vor der tatsächlichen Erweiterung

(ab 1900) im Sinn.

Das zweite Beispiel für Neuigkeiten aus der Kevelaerer Heimatgeschichte,

die es zu entdecken galt, bezieht sich auf die „Doppelspitze“ in der

Führung von Pfarrei und Wallfahrt. Wer im Pfarrhaus und am Kapellenplatz

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also nach der Franzosenzeit,

von wann bis wann und vor allem für was Verantwortung trug, wurde in der

bisher veröffentlichten Literatur nicht angesprochen. Fakten,

Ämterverteilung und Amtsinhaber waren nicht oder nicht ausreichend genug

bekannt. Diese Wissenslücken konnten mit Krickelberg geschlossen werden.

Das dritte Beispiel bezieht sich auf das

>

Collegium Augustinianum in Gaesdonck.

Krickelberg ist, so wird in seinem Tagebuch nachgewiesen, der Initiator

für die Gründung eines Gymnasiums in dem Konvikt.

![]()

![]()