|

|

|

|

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

KEVELAER (3)

Als das Gnadenbild vergraben wurde

Wie Kevelaer sein Heiligtum im Krieg schützte

![]()

Das etwa 7,5 mal 11 cm große Papierbild, gedruckt 1640, wurde vor seiner

Einsetzung in das von Hendrik Busmann gebaute Kapellchen (1.6.1642) auf

eine Holzunterlage geklebt. 1664 ließen Pastor Boxmeer (Eindhoven) und

Goldschmied van der Laer (s'Herzogenbusch) das Bildtäfelchen mit einem

silbernen, vergoldeten Rahmen einfassen.

Das etwa 7,5 mal 11 cm große Papierbild, gedruckt 1640, wurde vor seiner

Einsetzung in das von Hendrik Busmann gebaute Kapellchen (1.6.1642) auf

eine Holzunterlage geklebt. 1664 ließen Pastor Boxmeer (Eindhoven) und

Goldschmied van der Laer (s'Herzogenbusch) das Bildtäfelchen mit einem

silbernen, vergoldeten Rahmen einfassen.

Das Gnadenbild der Consolatrix Afflictorum.

1681 wurde eine silberne, mit vergoldeten Figuren verzierte Plakette

zugefügt, ein Geschenk des Reichsgrafen Wolfgang von

Oettingen-Wallerstein. Ob dabei das Gnadenbild bereits unter Glas kam,

ist nicht überliefert.

Spätestens 1742 - zum 100-jährigen Bestehen der Wallfahrt - wurde die

Marientracht eingeführt, bei der - alle 50 Jahre - das Gnadenbild in

Prozession durch den Ort getragen wird. Vor dem Einmarsch der Franzosen

in Kevelaer (17.12.1792) wurde das Gnadenbild zur Sicherheit im Turm der

St.-Antonius-Kirche vergraben, durch eine Nachbildung ersetzt und am

28.4.1793 in feierlicher Prozession in die Gnadenkapelle zurückgebracht.

Die zweite Vergrabung des Gnadenbilds und seine Wiedereinsetzung

geschahen unbemerkt von der Öffentlichkeit: Am 7.8.1914 entnahm es

Pastor Peter Kempkes und ließ es im Boden des Umgangs der Kerzenkapelle

durch Maurermeister Peter Tebartz vergraben. Rückführung und Einfügung

in die Gnadenkapelle erfolgten am 27.10.1914 durch Goldschmied Fr.

Bausch in Gegenwart von Kempkes, der das Gnadenbild am 9.11.1918 durch

Maurermeister Tebartz erneut vergraben ließ.

Im Zweiten Weltkrieg brachte Pastor

>

Wilhelm Holtmann das Gnadenbild in

Sicherheit, indem er es im Turm der

>

Basilika - unter der vierten

Steinplatte vom Hauptportal aus - einmauern ließ. Im Herbst 1944 führte

Holtmann die drei Kinder Fritz Janssen, Josef Kalenberg und Resi Pier zu

der Stelle und vertraute ihnen (und vier weiteren Vertrauenspersonen)

das Geheimnis an. Darüber sollten sie schweigen, es sei denn, ihm würde

etwas zustoßen.

Die

Vergrabung des Gnadenbilds im Dritten Reich war bis zu den 1980er-Jahren

der Öffentlichkeit nicht bekannt. Sie erfuhr davon zum ersten Mal durch

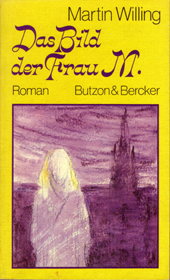

einen > Roman von Martin Willing, der sich auf die historischen Fakten

stützt: „Das Bild der Frau M.", 1980, erschienen im Verlag Butzon &

Bercker. [Neue Buchexemplare des Romans aus der Restauflage sind beim

Verfasser zu erwerben.]

Die

Vergrabung des Gnadenbilds im Dritten Reich war bis zu den 1980er-Jahren

der Öffentlichkeit nicht bekannt. Sie erfuhr davon zum ersten Mal durch

einen > Roman von Martin Willing, der sich auf die historischen Fakten

stützt: „Das Bild der Frau M.", 1980, erschienen im Verlag Butzon &

Bercker. [Neue Buchexemplare des Romans aus der Restauflage sind beim

Verfasser zu erwerben.]

Geschichte der Vergrabung des Gnadenbilds:

Roman von

Martin Willing, nachgedruckt als Fortsetzungsroman in einigen

deutschen

Kirchenzeitungen und der Zeitschrift der Steyler Missionare

(„Stadt Gottes").

Der metallene, von Installateur Boes hergestellte Schutzkasten mit dem

Gnadenbild und Beigaben blieb nach Einmarsch der Alliierten lt.

Mitteilung Holtmanns vom 18.8.1946 an den Kapitularvikar in Münster

zunächst in seinem Versteck: „Die wichtigsten Akten mit dem Gnadenbild

und den wertvollen Schätzen sind noch eingemauert. Das Aufbrechen ist

vorläufig unmöglich“. Die

>Basilika war beschlagnahmt und zum

Durchgangslager für Kriegsgefangene geworden.

Nach Freigabe der Basilika - vermutlich erst Mitte Juni 1947 vor Beginn

der neuen Wallfahrtszeit - wurde das Gnadenbild wieder in den Schrein

der Gnadenkapelle eingesetzt und gezeigt.

Das Gnadenbild ist heute durch eingeschweißte Scheiben aus

schusssicherem Glas geschützt.

![]()

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()

![]()