|

|

|

|

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

KEVELAER (4)

Wie die Gnadenkapelle entstand

Geschichtliches aus dem Wallfahrtsort Kevelaer

![]()

Die

Gnadenkapelle ist kein kunstvoll zusammengestellter Haufen Backsteine,

sondern die Schutzhülle für jenen Ort, an dem sich für einen einfachen

Mann der Himmel geöffnet hat, als er im Dreißigjährigen Krieg an einem

Wegkreuz innehielt und betete.

An dieser Stelle fühlte sich Hendrik Busmann der

Gottesmutter so nahe, dass er sie hören und verstehen konnte.

An dieser Stelle fühlte sich Hendrik Busmann der

Gottesmutter so nahe, dass er sie hören und verstehen konnte.

Gnadenkapelle zu Kevelaer (vom Turm

der

Basilika aus gesehen).

Foto: Delia Evers

Das Heiligenhäuschen, das er baute, wuchs über seine Funktion als

Schutzhülle weit hinaus und wurde zu einem Teil des Mirakels, als Mechel

Schrouse, Busmanns Frau, das Bild der Consolatrix afflictorum in ihrer

pfingstlichen Vision sah - nicht irgendwo oder losgelöst, sondern in

eben diesem Heiligenhäuschen, das ihr Mann zu bauen sich anschickte.

Als 1654 um das Heiligenhäuschen herum die uns bekannte Gnadenkapelle

entstand, übertrug sich die geistliche Bedeutung des Ursprungsbaues als

Schutz des von Maria auserwählten Ortes auf die neue Kapelle. Sie wurde

gestalterisch dem Vorbild der Kathedrale zu Scherpenheuvel

nachempfunden, jener Wallfahrtskirche, die >

Albert und Isabella, die in

Brüssel residierenden Regenten des spanischen Königs, 1607 in Auftrag

gegeben hatten. In Scherpenheuvel wirkten Priester, die in einem

Oratorium nach den Regeln des hl. Philipp Neri klösterlich lebten; die

>

Oratorianer wurden später auch nach Kevelaer entsandt, um hier die Marienwallfahrt

aufzubauen und das Heiligtum zu schützen.

Es war wie ein Kreis, der sich nun schloss: Aus dem Holz einer Eiche in

Scherpenheuvel, an der eine wundertätige Marienstatue stand, hatte

Isabella Madonnenfiguren schnitzen lassen; eine davon wurde zum

Gnadenbild der Trösterin der Betrübten zu Luxemburg, und ein Abbild der

Luxemburg-Madonna wurde zum Gnadenbild von Kevelaer.

Durch den Kapellenbau von 1654 wurde am Ursprungsort des Gnadenbildes

nichts verändert. Es befindet sich noch heute an der Stelle, an der es

1642 eingesetzt wurde.

Durch den Kapellenbau von 1654 wurde am Ursprungsort des Gnadenbildes

nichts verändert. Es befindet sich noch heute an der Stelle, an der es

1642 eingesetzt wurde.

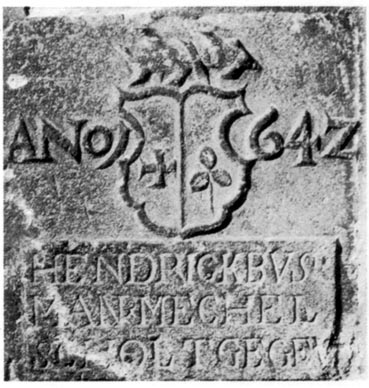

Grundstein des Busmann'schen Bildstocks,

des ersten

"Heiligenhäuschens", über dem

später die Gnadenkapelle errichtet wurde.

Einen ersten, hölzernen Altar erhielt die

Gnadenkapelle 1663, und zwar an der Rückseite des Busmannschen

Bildstocks. Ein Jahr danach wurde eine vergoldete Silbereinfassung des

Gnadenbilds eingebracht, eine Stiftung aus s’Hertogenbosch und

Eindhoven. Bis dahin klebte das Papierbild ungerahmt auf der Holzplatte,

die Busmann hatte schneiden lassen.

Die ursprüngliche Anmutung des Kapellenplatzes veränderte sich 1690, als

ein Steinpflaster aufgebracht und eine Mauer um die Kapelle errichtet

wurde. Mit dem durchbrochenen Schmuckgitter, das heute die Kapelle

abgrenzt, wird also an die Gestaltung von 1690 angeknüpft.

Nicht Kriege gefährdeten die Gnadenkapelle am bedrohlichsten, sondern

ein trockener Staatsakt. Als 1802 unter französischer Besatzung die

Klöster aufgehoben und ihre Besitztümer verstaatlicht wurden, da geriet

die Gnadenkapelle, über die das nun aufgelöste Oratorium (>

Priesterhaus)

seit Anbeginn gewacht hatte, in die Verfügungsmasse napoleonischer

Beamter. Sie schlossen am 4. Juli die Kapelle ab und versiegelten sie -

aus und vorbei. In den Augen der Besatzer war sie nicht mehr als eine

von Tausenden Immobilien.

Aus Kleve und Goch eilte Hilfe herbei: Stadtvertreter unserer Nachbarn

intervenierten bei der Departementsbehörde so heftig, dass die

Gnadenkapelle einen Tag später wieder aufgeschlossen wurde. Diese

Öffnung erlebten Pilger aus Amsterdam, die nichts ahnend nach Kevelaer

gereist waren, live mit. Ab dem 2.7.1806 erlaubten die Franzosen, sowohl

in der Gnadenkapelle als auch in der Kerzenkapelle wieder Gottesdienste

zu feiern.

Gleichwohl blieb die Kapelle zunächst Staatseigentum

Frankreichs. Durch geschickte Verhandlungen erreichte der nunmehr

zuständige Bischof von Aachen, dass mit Wirkung zum 1.7.1807 das

ehemalige Orator-Haus (Priesterhaus) als Wohnung für den Kevelaerer

Ortsgeistlichen und alle im Dienste der Kapellen angestellten Priester

frei gegeben wurde - zugleich mit den ehemals unter klösterlicher

Aufsicht stehenden Kapellen. Damit war neben der Kerzen- auch die

Gnadenkapelle vor dem Zugriff des Besatzerstaates gerettet.

1874 wurde der hölzerne Altar der Gnadenkapelle durch einen aus Marmor

ersetzt. Auch das alte Heiligenhäuschen wurde mit Marmor verkleidet, nur

der Gedenkstein Busmanns und seiner Frau blieb ausgespart (siehe

Bild oben). > Friedrich

Stummel malte 1888 die gewölbte Decke mit Szenen aus der Lauretanischen

Litanei und aus dem Marienleben auf Goldgrund mit reicher Ornamentik

aus. 1880 wurde das Gitter vor dem Gnadenbild zum Teil vergoldet.

1874 wurde der hölzerne Altar der Gnadenkapelle durch einen aus Marmor

ersetzt. Auch das alte Heiligenhäuschen wurde mit Marmor verkleidet, nur

der Gedenkstein Busmanns und seiner Frau blieb ausgespart (siehe

Bild oben). > Friedrich

Stummel malte 1888 die gewölbte Decke mit Szenen aus der Lauretanischen

Litanei und aus dem Marienleben auf Goldgrund mit reicher Ornamentik

aus. 1880 wurde das Gitter vor dem Gnadenbild zum Teil vergoldet.

Die ovalen Schmuckgitter wurden

von Friedrich Stummel

gezeichnet.

1889

folgten Schmuckgitter vor den ovalen Fenstern, geschmiedet nach

Zeichnungen von Stummel. Im Vorfeld der 250-Jahr-Feier (1892) der

Einsetzung des Gnadenbilds ließ man die Mauern der Gnadenkapelle mit

Mörtel verkleiden und teilweise marmorieren.

Seit 1903 leuchten an Festtagen auf der Kuppel elektrische Lämpchen.

1925 wurde ein vergoldetes Kupferkreuz aufgesetzt, dem eine Bekrönung

mit kleinen Lampen gestiftet wurde.

Erst 1927 wurde die Gnadenkapelle in

die Liste der zu schützenden Baudenkmäler im Kreis Geldern aufgenommen.

1978 begann eine gründliche Renovierung der Kapelle, bei der die

verrußten Wandbilder aufgefrischt wurden.

Erst 1927 wurde die Gnadenkapelle in

die Liste der zu schützenden Baudenkmäler im Kreis Geldern aufgenommen.

1978 begann eine gründliche Renovierung der Kapelle, bei der die

verrußten Wandbilder aufgefrischt wurden.

Das Kreuz auf dem Türmchen der Gnadenkapelle ist beleuchtet.

Die Gnadenkapelle ist für die Kevelaerer seit Anbeginn ein besonderes sakrales Zuhause, das den Ort bestimmt, wo sie sich der Gottesmutter ganz nahe fühlen dürfen. Das war auch im Herbst 1944 so, als Gläubige begannen, sich abends in der Dunkelheit vor der Gnadenkapelle zu versammeln, um „Unter Deinen Schutz und Schirm“ zu fliehen. In diesen Nachtandachten wuchs die Zuversicht, dass Kevelaer und sein Heiligtum im Krieg nicht zerstört würden; so trat es ein.

![]()

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()

![]()