|

|

|

|

|

|

Marpingen

Das deutsche Lourdes

Marienerscheinungsort Marpingen im Saarland

Marienerscheinungsort Marpingen im Saarland

VON MARTIN WILLING

Marpingen im Saarland und

der Härtelwald, in dem sich die berichteten Marienerscheinungen während

des Kulturkampfs in Preußen ereignet haben. Foto: Martin Willing

(1998)

Die junge Nonne hat Kevelaer gekannt; davon ist auszugehen.

Wahrscheinlich hat sie den Ort auch besucht, denn die Gnadenstätte der

Consolatrix Afflictorum liegt ihrem Kloster so nahe wie keine andere.

Ich suche Spuren der Vorsehungsschwester Olympia, eines der Seherkinder

von Marpingen, dem „deutschen Lourdes“, wo 1876 von Marienerscheinungen

berichtet wird. Ich fahre nach Steyl bei Venlo, um das Grab der Nonne zu

finden.

Der Friedhof vor der Kapelle mit der letzten Ruhestätte des heiligen

![]() Arnold Janssen ist Brüdern vorbehalten. Ich gehe nach der

„Ausschließungsmethode“ vor und klopfe an der Pforte der

Klausurschwestern am Maasufer an. Eine ältere Nonne prüft nach: Nein,

hier hat sie nicht gelebt. Im benachbarten Kloster der

Missionsschwestern erwarte ich auch keine positive Nachricht, will aber

sicher gehen, weil auf dem Friedhof dieses Klosters noch keine Gräber

eingeebnet sind. 1905 ist Margaretha Kunz, so ihr bürgerlicher Name, in

Steyl gestorben. Ich finde einige Gräber mit diesem Sterbejahr, aber es

sind andere Schwestern.

Arnold Janssen ist Brüdern vorbehalten. Ich gehe nach der

„Ausschließungsmethode“ vor und klopfe an der Pforte der

Klausurschwestern am Maasufer an. Eine ältere Nonne prüft nach: Nein,

hier hat sie nicht gelebt. Im benachbarten Kloster der

Missionsschwestern erwarte ich auch keine positive Nachricht, will aber

sicher gehen, weil auf dem Friedhof dieses Klosters noch keine Gräber

eingeebnet sind. 1905 ist Margaretha Kunz, so ihr bürgerlicher Name, in

Steyl gestorben. Ich finde einige Gräber mit diesem Sterbejahr, aber es

sind andere Schwestern.

Nun bleibt noch das dritte Frauenkloster in Steyl, das Josefskloster.

Hierhin flüchtet 1878 das Generalat der Schwestern von der Göttlichen

Vorsehung, als Preußen alle Ordensleute, auch die Vorsehungsschwestern

in Münster, des Landes verweist.

Dass das Josefskloster in Steyl aufgehoben ist, weiß ich. „Aber der

Friedhof ist noch da“, sagt mir ein älterer Spaziergänger, den ich am

Maasufer nach dem Weg frage. Er habe früher in der Klosteranlage

gearbeitet. Ich betrete das Parkgelände, sehe links vom Haupthaus die

Klosterkirche, gehe die Treppe zum Eingang hoch und schelle. Eine Frau

öffnet und sagt, es handele sich um Privatbesitz, und der Friedhof sei

eingeebnet. Ob Grabkreuze oder Grabmale noch vorhanden seien? Nein, es

ist nichts mehr da.

So verlieren sich am Ufer der Maas die Spuren von Margaretha Kunz aus

dem Saarland, der früheren Klarissenschwester Maria Stanislaus und

späteren Vorsehungsschwester Olympia. Sogar ihr Eintrittsdatum in den

Orden der Klarissen ist nicht genau bekannt. „Als das Bistum [Trier] in

den fünfziger Jahren eine Kopie des Sterbebildchens der späteren

Schwester Olympia erhielt, war darauf vermerkt, daß sie im September

1905 starb, nachdem sie 15 Jahre Nonne gewesen war“, lese ich bei David

Blackbourn1.

„Das ergäbe

ein Eintrittsdatum im Laufe des Jahres 1890. Die 15 Jahre könnten sich

aber auch auf ihren Eintritt in den Orden der göttlichen Vorsehung

beziehen und die kurze Zeit bei den Klarissen nicht einschließen, so daß

der Eintritt in diesen Orden schon 1889 erfolgt sein könnte.“

„Das ergäbe

ein Eintrittsdatum im Laufe des Jahres 1890. Die 15 Jahre könnten sich

aber auch auf ihren Eintritt in den Orden der göttlichen Vorsehung

beziehen und die kurze Zeit bei den Klarissen nicht einschließen, so daß

der Eintritt in diesen Orden schon 1889 erfolgt sein könnte.“

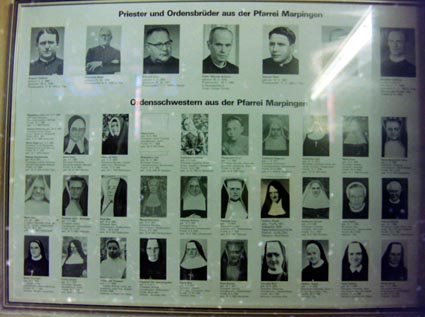

Informationstafel in der

Pfarrkirche

von Marpingen mit Daten zur Vorsehungsschwester

Olympia (Margaretha Kunz).

Wann sie ihre ewigen Gelübde als Vorsehungsschwester abgelegt hat,

erfahre ich bei meinem Besuch der Pfarrkirche von Marpingen, wo eine

Tafel mit knappen Angaben zu Priestern, Ordensbrüdern und Nonnen der

Kirchengemeinde aufgehängt ist: am 3. Oktober 1901, kaum vier Jahre vor

ihrem Tod am 3. September 1905. Margaretha Kunz wurde nur 37 Jahre alt.

Es ist Montag, der 3. Juli des Jahres 1876. In Lourdes wird gerade die

Statue der Muttergottes, nach Angaben von Bernadette Soubirous

hergestellt, feierlich gekrönt. Da steigt „Maria ... von des Himmels

Höhen auf Marpingens Waldfluren hernieder, um sich in Deutschland einen

besonderen Sitz zu bereiten, von wo sie Trost und Stärke, Liebe und

Versöhnung der streitenden Kirche spenden wollte.“2

An

diesem Abend geht in Marpingen, einem Bergarbeiterdorf im Saarland,

Margaretha Kunz mit ihren Freundinnen Susanna Leist und Katharina

Hubertus, alle acht Jahre alt, in den Härtelwald, der einen Berg am

Dorfrand hinaufzieht. Die Kinder pflücken Waldbeeren.

An

diesem Abend geht in Marpingen, einem Bergarbeiterdorf im Saarland,

Margaretha Kunz mit ihren Freundinnen Susanna Leist und Katharina

Hubertus, alle acht Jahre alt, in den Härtelwald, der einen Berg am

Dorfrand hinaufzieht. Die Kinder pflücken Waldbeeren.

Seherkinder Susanna Leist

(stehend),

Margaretha Kunz (l.)

und Katharina Hubertus. Foto: Friedrich Ritter von

Lama,

Die Muttergotteserscheinungen in Marpingen (Saar), o. D., S. 41

Sie hören das Angelus-Läuten vom Turm der Pfarrkirche und knien nieder

zum Gebet. Plötzlich stößt Susanna Leist, so wird übereinstimmend in der

Marpingen-Literatur berichtet, einen Schrei aus. Sie zeigt den Mädchen

eine „weiße Gestalt“ am Waldrand.

„Leichenblaß“ kehren die Kinder heim, erzählen den Eltern von dem

Erlebnis, werden von ihnen eindringlich ermahnt, nicht zu lügen, gehen

am folgenden Tag wieder in den Härtelwald, beten an der gleichen Stelle

und sehen nach dem dritten „Vater unser“ eine „glänzende Gestalt“ vor

sich sitzen. Auf die Frage, wer sie sei, antwortet die Gestalt nach

Angaben der Kinder: „Ich bin die unbefleckt Empfangene“.

Die Marienerscheinungen dauern bis zum 3. September 1877 an, also über

ein Jahr, in dem das unbekannte 1600-Seelen-Dorf deutsche Geschichte

macht. Kaum eine Woche nach der ersten Erscheinung bevölkern Tausende

von Pilgern den Ort und den Wald. Es werden mehr Menschen gezählt als

zum gleichen Zeitpunkt in Lourdes, wo 18 Jahre zuvor die Muttergottes

der Bernadette erschienen ist. Am 12. Juli 1876, neun Tage nach der

Ersterscheinung, halten sich 20.000 Fremde in Marpingen auf. Auf den

Wegen zum Dorf herrscht totales Verkehrschaos. Zuerst berichten die

regionalen, dann auch die überregionalen Zeitungen. Preußen hat ein

Reizthema, das aufregt wie kaum ein zweites: Marpingen, das „deutsche

Lourdes“, fordert den aufgeklärten Staat heraus.

Was sich aus diesem Machtkampf entwickelt, darüber berichtet der

britische Historiker David Blackbourn in seinem 700 Seiten starken Buch

„Marpingen, Apparitions of the Virgin Mary in Bismarckian Germany“, auf

das die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ Anfang 1996 zum erstenmal in

Deutschland aufmerksam macht.

Was sich aus diesem Machtkampf entwickelt, darüber berichtet der

britische Historiker David Blackbourn in seinem 700 Seiten starken Buch

„Marpingen, Apparitions of the Virgin Mary in Bismarckian Germany“, auf

das die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ Anfang 1996 zum erstenmal in

Deutschland aufmerksam macht.

Der Historiker David Blackbourn signierte in Marpingen seinen Bestseller. Foto: Martin Willing (1998).

Als 1997 der Rowohlt-Verlag eine

vorzügliche deutsche Übersetzung herausgibt, heißt es in der

„Süddeutschen Zeitung“, das Werk lese sich „teilweise spannend wie ein

Krimi“. „Die Zeit“ widmet Ende 1997 dem Buch eine über zwei Seiten

gehende Besprechung. Das Werk „dürfte für sozialliberale Historiker eine

Provokation sein. Denn Blackbourn weigert sich beharrlich, die

Marienerscheinungen in Marpingen (und anderswo) lediglich als Symptome

eines bedauerlichen Irrationalismus, eines schlimmen Rückfalls in

mittelalterlichen Aberglauben abzutun. Vielmehr nimmt er sie ganz ernst

als Ausdrucksform einer neuen Volksfrömmigkeit, deren ´einfühlender

Untersuchung` er sich verschrieben hat.“

In Wirklichkeit geht die wissenschaftliche Studie, 1996 von der American

Historical Association als „das beste neue Buch zur deutschen

Geschichte“ ausgezeichnet, dem Fall Marpingen gnadenlos sorgfältig auf

den Grund. (David Blackbourn antwortete auf einer Pressekonferenz auf

meine Frage, ob er den Erscheinungen Glauben schenke,

mit einem klaren „Nein".)

Der Kulturkampf in Preußen ist auf dem Höhepunkt, der Bischofsstuhl in

Trier verwaist, aber nur dem zuständigen Diözesanbischof fällt die

Aufgabe zu, die vom Kirchenrecht vorgeschriebene, kanonische

Untersuchung privater Offenbarungen und unerklärbarer Heilungen

einzuleiten. Bischof Korum, der fünf Jahre nach den Erscheinungen das

Trierer Amt übernimmt, verzichtet auf ein solches förmliches Verfahren,

vermutlich aus drei Gründen: Er will keine weiteren Verwerfungen mit dem

preußischen Staat provozieren, aber auch nicht - im Falle eines

negativen Urteils - „den Zivilbehörden in die Hände“ spielen (vergl.

Blackbourn, S. 545). Und er will, falls sich die Erscheinungen als

falsch herausstellen, den Gläubigen, die unter den Repressalien der

Preußen leiden, eine schwere Enttäuschung ersparen.

Die drei Seher-Mädchen werden von der Kirche „aus dem Verkehr gezogen“

und ins Frauenkloster vom armen Kinde Jesus im luxemburgischen

Echternach gesteckt, wo sie - auch ohne offizielles

Untersuchungsverfahren - zahlreichen Verhören unterworfen werden. Ob die

Eltern der achtjährigen Kinder zugestimmt haben, ist offen. Der

Klosterdirektor, Titularbischof Laurent, fällt sein Urteil über die

Vorgänge von Marpingen, indem er die schriftlichen Beschreibungen der

Kinder interpretiert: Es handele sich, so Laurent, um „nichts als eine

höllische Gaukelei“.

Der 1881 eingesetzte Trierer Bischof Korum, qua Amt dazu berufen, über

„Marpingen“ Tolerierung, Anerkennung oder Ablehnung auszusprechen, hält

das „private“ Urteil des Luxemburger Bischofs Laurents unter Verschluss,

veranlasst, dass die Kinder im Kloster bleiben, und hofft, dass sich

„Marpingen“ mit der Zeit von selbst erledigt.

Margaretha Kunz bleibt bis 1885 in Echternach und wird als 17-Jährige

das Hausmädchen eines Pfarrers in Münster, wo ihre ältere Schwester

Maria als Novizin bei den Klemensschwestern lebt. Margaretha will

ebenfalls Nonne werden, weiß aber, dass ihr dieser Schritt versagt

bleibt, solange sie als Lügnerin gilt. Nur ein positives Ergebnis eines

kanonischen Verfahrens kann sie von diesem Makel befreien, aber der neue

Bischof von Trier leitet keine solche Prüfung ein. Deshalb kann ihr nur

die Beichte helfen, in der sie eingesteht, gelogen zu haben.

Vor Ostern 1887, so ist ihrem späteren schriftlichen Geständnis zu

entnehmen, beichtet sie einem Kapuzinerpater, über die Erscheinungen

gelogen zu haben. Das gesteht sie auch der Haushälterin des Pfarrers in

Münster, bei dem sie arbeitet. Die Haushälterin berichtet dem Pfarrer,

der wiederum seinem Amtsbruder in Marpingen, der von seiner Überzeugung,

dass die Marienerscheinungen echt gewesen sind, bis zuletzt nicht

abrückt. Auf dessen Wunsch wechselt Margaretha Kunz 1888 von Münster

nach Thorn in Westpreußen, wo sie als Dienstmädchen unter dem Namen

Maria Althof in einem Kloster arbeitet. Hier schreibt sie im Januar 1889

ein umfassendes Geständnis nieder: „Ich bin eines der drei Kinder, die

vor beinahe dreizehn Jahren in Marpingen das Gerücht ausstreuten die

Mutter Gottes gesehen zu haben und muß leider das tief demütigende

Geständnis machen, dass alles ohne Ausnahme eine einzige grosse Lüge

war.“ (Blackbourn, S. 555)

Wie und aus welchem Anlass es zu diesem Geständnis gekommen ist, liegt

im dunkeln. Dass es ihre „Eintrittskarte“ zum Ordensleben ist, beweist

der Fortgang der Geschichte. Ist dieses Geständnis eine Notlüge? Dann

hätte Margaretha Kunz ihr Noviziat mit der Verleugnung einer

tatsächlichen Marienerscheinung begonnen.

Das Geständnis, von einer Schwester bestätigt, wird dem Bischof in Trier

zugeleitet, der es in einem blauen Briefumschlag mit der Aufschrift

Secretum verschließt. Das Papier wird Jahrzehnte lang geheim gehalten.

„Was Margaretha Kunz betraf, so hatte sie gebeichtet und konnte den

Status des Dienstmädchens mit dem der Novizin vertauschen“, schreibt

Blackbourn (S. 557).

Margaretha reist nach Münster, tritt in den strengen Orden der Klarissen

ein und heißt nun Schwester Maria Stanislaus. Ihre Oberin schreibt

später über ihr „sehr gutes, liebes Noviz´chen“, Margaretha habe „die

Sache mit der Erscheinung geheim halten“ müssen. Sie ist bei den

Mitschwestern gut gelitten, betet häufig vor dem Lourdes-Bild des

Klarissenklosters, redet über die Erscheinungen, denn aus einem späteren

Schreiben einer Oberin ist herauszulesen, dass „alle Ordensschwestern an

die Erscheinungen glaubten“ (Blackbourn, S. 560).

Das entspricht einem indirekten Widerruf des Geständnisses von 1889.

Margaretha Kunz muss den Klarissenorden bald verlassen, weil sie über

ihre Privatoffenbarungen kein Stillschweigen bewahrt und die

Ordensleitung wohl Untersuchungen und damit Unruhe für das klösterliche

Leben befürchtet. Margaretha wird von den Schwestern der Göttlichen

Vorsehung aufgenommen, legt 1901 als Schwester Olympia die Profess ab

und stirbt 1905 als Nonne im holländischen Steyl.

Zu diesem Zeitpunkt ist das „deutsche Lourdes“ längst vergessen. Nicht

so in Marpingen selbst. 1932 stellt der Gemeinderat öffentliches Bauland

für eine Gnadenkapelle bereit, die ein Jahr später fertig wird - aber

bis heute nicht kirchlich eingeweiht ist, weil dem Ursprungsmirakel von

Marpingen die Approbation fehlt. Während der Nazizeit wird die

ungeweihte Kapelle Zuflucht für Beter, und nach dem Krieg schwellen die

Pilgerströme wieder an. Vor dem Plebiszit im Jahre 1955 über die Zukunft

des Saarlandes (Frankreich oder Deutschland) wird in Marpingen „die

Sache der CDU weitestgehend mit der Sache der Härtelwaldkapelle

identifiziert“ (Blackbourn, S. 604), ja man spricht bereits von der

„CDU-Kapelle“.

Die 1933 errichtete Gnadenkapelle

von Marpingen. Foto: Martin Willing (1998).

Die Sozialdemokraten stehen der CDU nicht nach. In einer

Wahlkampfbroschüre zu den Kommunalwahlen 1956 heißt es: Die Zukunft

werde erweisen, daß die SPD-Kandidaten „ein offeneres Ohr haben für ein

echt christliches Anliegen unserer Gemeinde (Härtelwald), als die Herren

der allerchristlichsten CVP in der Vergangenheit hatten“. Die

Unterstützung der örtlichen SPD für die Härtelwaldbewegung, heißt es bei

Blackbourn weiter, „wurde durch Artikel in der sozialdemokratischen

Allgemeinen Zeitung in Saarbrücken verstärkt. (...) Kritisiert wurde die

mangelnde Bereitschaft der kirchlichen Stellen, die Erscheinungen

anzuerkennen oder Pfarrer Leist den Besuch des Erscheinungsortes zu

gestatten.“

Das Bistum Trier macht deutlich, dass die kirchliche Einsegnung der

Kapelle nur dann in Frage komme, wenn alle Bildnisse der „sogenannten

Marpinger Madonna“ entfernt worden seien und die Stätte zu einem reinen

Mahnmal beispielsweise für die Kriegstoten umgewandelt sei; aber auch

dann müsse sich die Kapelle erst eine „längere Zeit bewähren“.

Damit sind weder die Gläubigen in Marpingen, die an ihrer Gnadenstätte

festhalten, noch die Kommunalpolitiker einverstanden. Ende 1956

beschließt der Gemeinderat, mit einer Allparteien-Delegation zum Bischof

in Trier zu fahren und die Einsegnung der Marienstätte zu fordern. Die

Gruppe wird zu einer Unterredung empfangen, die insgesamt viereinhalb

Stunden dauert. Zum erstenmal wird einem größeren Kreis das Geständnis

von Margaretha Kunz vorgelegt. Das und die ablehnende Einschätzung von

Bischof Laurent seien die Gründe, warum die Kapelle nicht den

kirchlichen Segen erhalten könne.

Obschon Fragen offen bleiben und beispielsweise der Bürgermeister

weiterhin davon überzeugt ist, dass die Erscheinungen echt gewesen

seien, endet die Unterredung „versöhnlich“: Man einigt sich darauf, dass

die auf Gemeindegrund befindliche Kapelle in die Verantwortung der

Marpinger Kirche gegeben werde. Aber schon wenige Wochen später platzt

der „Kompromiss“: Der Gemeinderat verweigert nun die Herausgabe der

Kapelle an den Kirchenrat. „Sowohl die Christdemokraten“, berichtet

Blackbourn, „als auch die Sozialdemokraten setzten ihren

Propagandafeldzug für die Marpinger Erscheinungen fort und stellten die

Frage, warum das Dorf nicht als deutsches Lourdes oder Fátima anerkannt

worden sei.“

Trier, gescheitert mit seinem „versöhnlichen Kompromiss“, ist bestürzt.

Seitdem schweigen alle Seiten. Es wird ruhig in Marpingen.

Zunächst...

Anmerkungen:

1 David Blackbourn, Wenn ihr sie

wieder seht, fragt wer sie sei, Marienerscheinungen in Marpingen -

Aufstieg und Niedergang des deutschen Lourdes, Reinbek bei Hamburg 1997,

S. 568.

2 Marpingen und seine Gnadenmonate,

Altötting (ohne Jahreszahl; als Autor wird ein „Priester der Diözese

Münster“ bezeichnet, „der wiederholt Marpingen besucht hat“, S. 15)