|

|

|

|

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()

| Kapitel 16 von 115 |

Juni 1951

Für die Marientracht am Sonntag, 10. Juni 1951, werden von Heinrich Maria Janssen zwei weitere Anlässe genannt. Sie sei nicht nur eine nachgeholte Marientracht zum 300-jährigen Bestehen der Kevelaer-Wallfahrt im Kriegsjahr 1942; sie ziehe auch, um der Freude über die Verkündigung des Dogmas der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel (1950) und die Weihe der Diözese Münster an Maria (Mai 1951) auszudrücken.

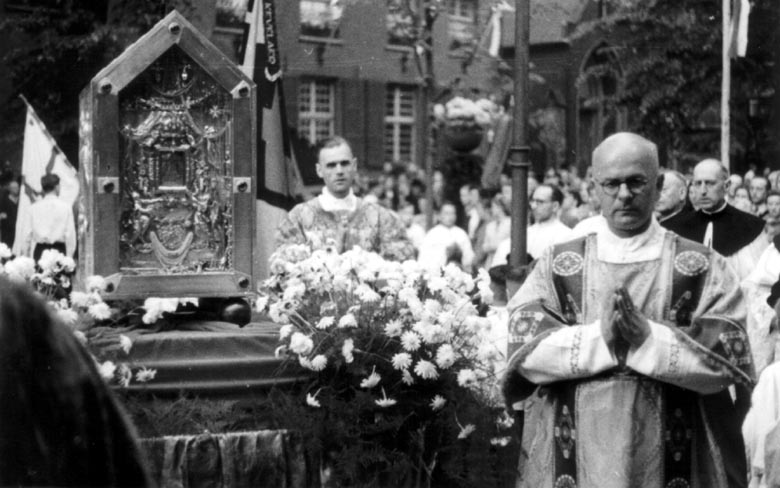

Marientracht 1951 (vorne: Kaplan Erich Bensch).

Kevelaers Straßen stehen „in würdigem und ansprechendem Schmuck“, so wie es Pastor Janssen im Frühjahr bei den Vorbereitungen erbeten hat. Nachbarschaften und Straßengemeinschaften haben Ehrenbögen aufgestellt, Spruchbänder und Girlanden aufgezogen. Abends taucht die Stadt ins bunte Licht Tausender Lämpchen. Zusammen mit einem Meer von Fahnen zeigt sich die Marienstadt in einem noch nie da gewesenen Schmuck.

Die Aufregung über einen Patzer in einer Tageszeitung ist inzwischen vorbei: In einem Vorbericht stand im Zusammenhang mit der Gottesmutter und dem Gnadenbild zu lesen, Maria werde in Kevelaer „angebetet“. Dechant Janssen klärt auf, was jeder Katholik weiß: Maria sei ein Mensch gewesen und dürfe niemals angebetet werden. Allein Gott sei Anbetung vorbehalten.

In den Zeitungen der Region erscheinen Sonderseiten zur Marientracht - mit einem Grußwort des Wallfahrtsrektors, geschichtlichen Abhandlungen und Berichten zu den bevorstehenden Ereignissen.

Der Schrein, in dem das Gnadenbild durch die Straßen getragen wird, ist ein Werk des Künstlers Will Horsten (* 1920, † 1979). Der universal begabte Maler, Bildhauer und Grafiker koordiniert auch die Herstellung des Schreins, dessen Platten und Dach Goldschmiedemeister Paul van Ooyen montiert.

Mit vier schmiedeeisernen Füßen ruht der Schrein auf einem Sockel, der unter der Leitung von Gerd Holtappels und Heinrich Venmanns von der Kolpingfamilie gezimmert worden ist. Samt und Brokat für die Ummantelung der Tragekonstruktion hat die Firma J. van den Wyenbergh zur Verfügung gestellt.

Die Grundform des Schreins entspricht der eines Hauses. Die Hauptseite nimmt - hinter einer Glaswand - das Gnadenbild so auf, wie es in der Gnadenkapelle sichtbar ist, also mit seiner gesamten Umrahmung. Seiten und Rückwand sind mit Silberplatten verkleidet, die in Treibarbeit die vier Mariendogmen (Verkündigung, Jungfrau und Mutter, Ohne Erbschuld, Leibliche Aufnahme in den Himmel) versinnbildlichen. Die Darstellungen hat Will Horsten aus Silberblech getrieben. Im gleichen Stil ist auch das Dach des Schreins gestaltet, das eine stilisierte Lilie als Symbol der Reinheit zeigt. Das „Haus der Gnadenmutter“ wird während der Marientracht unter einem Baldachin getragen.

Am Freitag vor der Marientracht empfängt Kevelaer den Coadjutor-Bischof von Luxemburg, Dr. Lommel. Um 20 Uhr wird das Gnadenbild mit seiner engsten Schutzfassung in den Schrein umgesiedelt und in die Marienbasilika übertragen. Dort halten Männer der Pfarrei St. Antonius Kevelaer die ganze Nacht Gebetsstunden.

Weitere Ehrengäste treffen ein, so der Bischof von Münster (Michael Keller), der Weihbischof von Roermond (der Bischof ist zur Zeit in Rom), Vertreter der Kardinäle von Utrecht und Köln (Frings) sowie des Bischofs von Aachen.

Am Samstag, dem Vortag der Marientracht, versammeln sich die Bischöfe zum Gebet. Ab Mitternacht werden alle zwei Stunden heilige Messen gefeiert. Die ganze Nacht hindurch wird das Bußsakrament gespendet.

Sonntag, der Tag der Marientracht: Ab 5 Uhr wird stündlich die Eucharistie gefeiert. Vor dem Pontifikalamt um 10 Uhr läuten alle Glocken in Kevelaer. Seine Predigt hält Bischof Keller nach der Messfeier auf dem Kapellenplatz.

Um 14 Uhr beginnt die Prozession. 6000 Gläubige geben dem Gnadenbild, das von vier Priestern getragen wird, das Geleit. Die Kevelaerer Pfarrfamilie bildet die Spitze des Zuges, dann folgen die Gläubigen aus den Dekanaten Kleve, Goch, Emmerich, Kalkar, Moers, Rees, Rheinberg und Xanten, die Pfadfinder, Jungmädchen- und Jungmänner-Gruppen, die Jugendorganisation Neudeutschland, Schüler vom Collegium Augustinianum Gaesdonck, Bannergruppen der katholischen Jugend, Bräutchen und Kommunionmädchen, Ministranten und ungezählte Priester und Vertreter von weltlichen Behörden und Organisationen.

Malteserritter und Ritter vom Heiligen Grab bilden das Ehrengeleit für das Marienbild. Rechts und links laufen Mitglieder der Schützenbruderschaften. Auch sie sorgen im übertragenen Sinn und an diesem Tag auch ganz praktisch für den Schutz des Gnadenbilds.

In der Prozession werden alte Heiligtümer aus anderen niederrheinischen Dekanaten mitgeführt, darunter das „wundertätige Kreuz von Kranenburg“, die Reliquie des Hl. Willibrord aus Kellen und das Gnadenbild von Aengenesch.

Während der Marientracht sind die Devotionalien-Geschäfte in der City geschlossen. Besonders die Inhaber der Eisdielen sind vorher ermahnt worden, den Betrieb während des kirchlichen Umzugs ruhen zu lassen.

Ebenfalls eine Marientracht in Kevelaer, allerdings jene zum Wallfahrtsjubiläum im Jahr 1992.

Wenige Tage nach dem Festtag kritisiert Dechant Janssen - während der Wallfahrtseröffnung - erneut die „Profanisierung“ am Gnadenort. Es sei unpassend und geschmacklos, Teddybären neben Madonnenfiguren auszustellen, Faschingsartikel neben Rosenkränzen, Medaillen zwischen Taschenmessern und Pfeifenköpfen zu platzieren.

► „Ihr Kaufleute, wahrt Eure Ehre und die Ehre Kevelaers! Es werden schon viele Dinge angeboten, die uns draußen einen schlechten Namen einbringen“, äußert sich der Geistliche und erwähnt die sprichwörtliche „Maria im Schnee“ und Verzierungen von profanen Gegenständen mit dem Gnadenbild oder der Gnadenkapelle. Das sei eine „Verunehrung der Gottesmutter“. Jugendlichen Pilgern würden bunte Käppchen und Krach machende Pfeifen und Flöten angeboten - wie für einen „fastnachtsähnlichen Aufzug“.

Janssen beschließt seinen Aufruf mit der Mahnung: „Wir sind kein Ausflugsort, wir sind ein Wallfahrtsort, wir sind eine Gnadenstätte der Gottesmutter. Und das soll Kevelaer auch bleiben.“

Tagelang ist die Marientracht beherrschendes Thema in den Zeitungen gewesen. Da geht eine Meldung von einem vorgeschichtlichen Fund fast unter: Der 14-jährige Schüler Manfred Lörks findet auf einem Rübenfeld an der Südstraße ein gut erhaltenes Absatzbeil aus der Bronzezeit. Das Fundstück ist fast 3.000 Jahre alt.

Auf der Twistedener Heide liegt anderes Kriegsmaterial: Hier wacht Sprengmeister Wilhelm Gronenberg (36) über einen unterirdischen Munitionsbunker. Bis zu fünf Tonnen Sprengstoff und rund 20.000 Sprengkapseln sind eingelagert. Der Bestand wird regelmäßig durch die Polizei überprüft.

Ende Juni wird Richtfest für eine Landarbeitersiedlung in Twisteden gefeiert, die zwischen Gerberweg und Maasweg entsteht und durch die neue Quirinusstraße erschlossen wird. Zwei von vier Doppelhäusern sind bereits bezogen, zwei Einzelhäuser sind richtfertig. Zum Projekt im ersten Bauabschnitt gehören vier Doppelhäuser und elf Einzelhäuser.

Der nächste Winter schickt seine Sorgen voraus: Bäuerliche Betriebe, so muss der Kreiskohleausschuss in Geldern beschließen, erhalten im folgenden Winter - von wenigen Ausnahmen abgesehen - keine größeren Mengen an Kohlen als normale Haushalte. Nur Schornsteinfegern wird eine Sonderration zugebilligt, damit sie, wenn sie abends schwarz nach Hause kommen, warm baden können.

Fieberhaft versucht die Bundesregierung in diesen Wochen, mehr von den in Deutschland geförderten Kohlen für die Versorgung der eigenen Bevölkerung zurückhalten zu dürfen. Sie übermittelt eine inständige Note an die Regierungen der drei Westmächte, den Beschluss der Internationalen Ruhrbehörde über die Kohlenexportquote im dritten Quartal „zu überprüfen“. Die hohen Abliefermengen verursachen in der Bundesrepublik ein Defizit von drei Millionen Tonnen. „Die Kohlenlage könnte Gefahr einer wirtschaftlichen und sozialen Unordnung zur Folge haben“, heißt es in dem Schreiben an die westlichen Siegermächte.

Der Alltag hat Kevelaer wieder - und dazu gehören auch die Probleme mit den Vertriebenen und Flüchtlingen. Im Hotel Zum Goldenen Apfel tagt der Vertriebenenbeirat unter dem Vorsitz von Herbert Klus. Bauamtsleiter Heynen, Wohlfahrtsamtsleiter Wolfgarten, Wohnungsamtsleiter Greven sowie Vorsitzender und Geschäftsführer des Kreisvertriebenenbeirats nehmen teil.

Der Vertriebenenbeirat hält jeden Dienstag Sprechstunde im Rathaus. Jetzt auf seiner Sitzung befasst er sich mit Bauvorhaben und Möbelbeschaffung. Offenbar knistert es unter den Bürgern, denn Kreisbeiratsvorsitzender Dettmann appelliert an die Vertriebenen, sich bei „Meinungsverschiedenheiten in Wohnungsfragen nicht auf persönliche Streitigkeiten einzulassen, sondern sich an den Flüchtlingssachbearbeiter zu wenden“. Den Einheimischen gibt er zu bedenken, dass die „Opfer, die sie den Flüchtlingen bringen, klein sind gegenüber den Opfern, die den Vertriebenen abverlangt werden“.

Im Wallfahrtsort wird gegenseitiges Verständnis auf eine besonders harte Probe gestellt: In Kevelaer treffen heimatlose Protestanten auf marianisch geprägte Katholiken. Nicht wenige Evangelische fühlen sich an den Rand gedrückt.

Die Probleme sind nicht wegzudiskutieren: Nordrhein-Westfalen hat bis jetzt fast 1,4 Millionen Vertriebene aufgenommen. Jeder zehnte Einwohner des Landes ist Heimatvertriebener.

Dass all diese Menschen in die Gesellschaft integriert worden sind, ist das eigentliche Wunder der Nachkriegszeit und bedeutender als das so genannte Wirtschaftswunder.

| Kapitel 16 von 115 |

![]()

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()