|

|

|

|

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()

| Kapitel 15 von 115 |

Mai 1951

Das kirchliche und gesellschaftliche Leben in Kevelaer ist auf die Marientracht ausgerichtet. Nur alle fünf Jahrzehnte wird das Gnadenbild durch die Straßen Kevelaers getragen. 1942, im Jahr des 300-jährigen Bestehens der Wallfahrt, musste darauf verzichtet werden. Es war nicht die Zeit, in feierlicher Prozession durch Kevelaer zu ziehen. Das Gnadenbild lag im sicheren Versteck unterm Turm der Basilika.

Jetzt soll die Marientracht nachgeholt werden, und viele Kevelaerer sind an den Vorbereitungen beteiligt.

Zur selben Zeit, da sich katholische Volksfrömmigkeit in der Wallfahrtsstadt von ihrer festlichsten Seite zeigen will, wachsen auch unter den evangelischen Mitbürgern Freude und Selbstbewusstsein: Am Festtag Christi Himmelfahrt, am 3. Mai, wird der Grundstein für die erste evangelische Kirche in Kevelaer gelegt. Das zum großen Teil aus Holz bestehende Gotteshaus ist als Bausatz angeliefert worden - ein Geschenk des Lutherischen Weltbunds für die Diaspora-Gemeinde.

Der Bauplatz befindet sich an der Brunnenstraße. Eine große Menschenmenge findet sich zur Grundsteinlegung ein. Ein sehnlicher Wunsch vor allem vieler Ostvertriebener geht in Erfüllung.

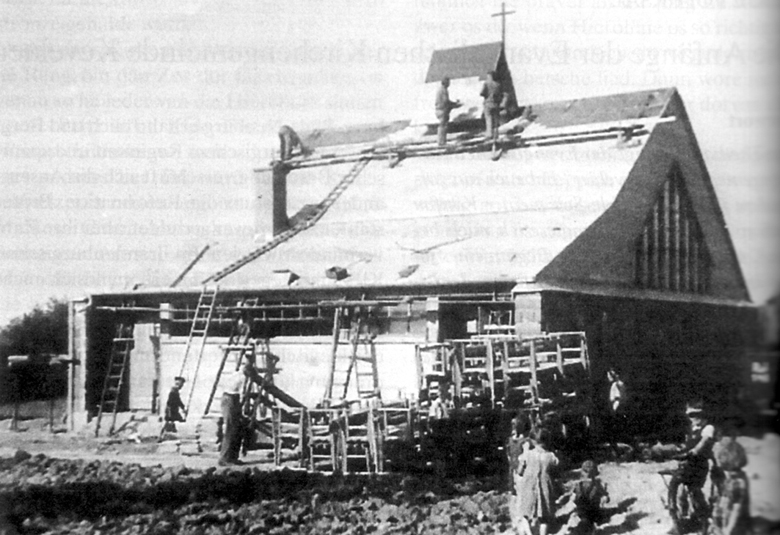

Kevelaers erste evangelische Kirche im Bau: Am 3. Mai 1951 wurde der Grundstein gelegt, wenige Wochen danach war Einweihung.

Foto aus: Geldrischer Heimatkalender 2005, S. 208

Superintendent Dr. Echternacht und zahlreiche Pfarrer aus der evangelischen Diaspora wohnen der Feier bei. Die katholische Gemeinde schickt Kaplan Müller. Für die Stadt Kevelaer sind Bürgermeister Plümpe und Amtsdirektor Holtmann zugegen.

Am Tag zuvor ist Lehrerin Maria Tebartz im Alter von nur 59 Jahren gestorben. Die gebürtige Kevelaererin hat hier seit 1926 unterrichtet.Anfang Mai informiert Josef Schotten (* 1900, † 1997) per Anzeige im Kävels Bläche, dass er mit seinem Geschäft für feine Tapeten, Bodenbeläge und Malerbedarf zur Hauptstr. 21 umgezogen ist.

Kevelaer steht vom 6. bis 9. Mai ganz im Zeichen der Kirmes. Die Bürgerschützen sind festgebender Verein. Ihr Präsident Josef Aengenheyster trägt die Festkette. Da hat die St.-Antonius-Gilde ihr Königsschießen bereits hinter sich: Es ist zum ersten Mal von Kirmesdienstag auf den 1. Mai verlegt worden.

Am Hauptfesttag, Montag, 7. Mai, bildet die Wache des Festkettenträgers ein Spalier auf der Rathaustreppe. Sie besteht aus acht Männern mit dem Namen van Betteraey, dem ältesten Kevelaerer Familiennamen, der schon für das 11. Jahrhundert bezeugt ist. Amtsbürgermeister Plümpe überreicht die Festkette an Josef Aengenheyster. 40 Jahre später, im Jahr 1991, wird Sohn Albert Aengenheyster die Festkette tragen.

Als die Kirmes vorbei ist, bricht eine Gruppe Kevelaerer in vier Bussen zu einer Pilgerreise nach Luxemburg auf. Der letzte Besuch Luxemburgs liegt 18 Jahre zurück.

Mitte Mai lesen die Kevelaerer im KB auch Alltägliches: Aus einem Schaufenster sind Schokolade, Pralinen, Kaffee und Plockwurst im Wert von 85 DM gestohlen worden. Und im Ratskeller führt eine Münchener Firma ein Wunderwerk der Technik vor: Die Vaporette, eine Waschmaschine, reinigt Wäsche ohne Bürsten und Reiben und lässt sich auch als Schnellbadeofen, Großeinkocher und als Futterdämpfer für Kleinviehhalter nutzen. Die Maschine kostet ab 79,50 DM und kann „in bequemer Teilzahlung“ über zwei Jahre finanziert werden.

Aufsehen erregt ein Prozess Ende Mai vor dem Klever Schwurgericht. Der Kevelaerer Postmeister Hans L. wird beschuldigt, während der NS-Zeit gegen die Menschlichkeit verstoßen zu haben. Der inzwischen 38-jährige L. habe während einer Behandlung in einer Kevelaerer Zahnarztpraxis politische Äußerungen von Dr. B. gehört und die Informationen an Behörden weitergegeben.

Tatsächlich ist Dr. B. wenig später verhaftet worden - auf Grund von zwei Anzeigen nach dem „Heimtückegesetz“ sowie wegen „Zersetzung der Wehrkraft“. Der Zahnarzt wurde der Gestapo in Kleve übergeben. Er kam jedoch nach einigen Tagen frei. Beide Verfahren gegen ihn wurden später eingestellt.

Nun, im Mai 1951, äußert Dr. B. vor Gericht seine Meinung, dass die erste Anzeige von seinem Patienten L. ausgegangen sei. Der bestreitet energisch, die Verhaftung und das Verfahren gegen den Zahnarzt veranlasst zu haben. Er sei allerdings durch eine ultimative Aufforderung des Gelderner NSDAP-Kreisleiters, sein Wissen über Dr. B. innerhalb von drei Tagen der Partei zur Verfügung zu stellen, gezwungen worden, zu Protokoll zu geben, was damals in der Praxis gesprochen worden sei. Er habe aber so viel wie möglich verschleiert, um Repressionen gegen den Zahnarzt zu verhindern.

Die Zeugin K. erhebt bittere Anklage gegen L. Er habe sie seinerzeit dienstlich versetzt, weil sie der mehrmaligen Aufforderung des Angeklagten, der Partei beizutreten, nicht gefolgt sei. L. bestreitet entschieden, dass das der Grund zur Versetzung gewesen sei.

Auch andere Zeugen belasten den Angeklagten. Es verdichtet sich die Einschätzung, dass beide Anzeigen vom Postmeister L. initiiert worden sind, und L. wird verurteilt.

1966 - 15 Jahre nach dem ersten Prozess - erfolgt der Schlussstrich: Der ehemalige Kevelaerer Postmeister Hans L. verlässt mit einem Freispruch den Gerichtssaal in der Klever Schwanenburg. Das Gericht sieht es als nicht erwiesen an, dass L. den inzwischen verstorbenen Zahnarzt Dr. B. im Jahr 1943 bei den Behörden angezeigt hat. Hans L. kann sich nur teilweise freuen: Der 15-jährige Kampf vor den Gerichten hat seine Gesundheit ruiniert.

Der Vorsitzende Richter gibt in einem Schlusswort zu bedenken: „Wir sind damals alle durch Dreck gewatet. Und an wessen Stiefeln ist nicht Dreck hängengeblieben, ob er wollte oder nicht?“

Der Monat geht für Martin Simons von der Maasstraße mit einer Neueröffnung zu Ende: Er betreibt wieder seine „frühere Auto-Reparaturwerkstatt“.

Änderungen auch im Twistedener Gemeinderat: Um den neuen gesetzlichen Vorgaben zu genügen, verdoppelt er seine Größe - von drei auf sechs Ratsmitglieder. Von der Reserveliste rücken Gerhard Ambrosius, Johann Elbers und Albert Lenz nach.

Juni 1951

Die Winnekendonker Lehrerin Katharina Janssen stirbt im Alter von 60 Jahren. Es trauern ihre Schwester und die Schwager- Familie Willy Goossens. Amtsbürgermeister Wehren, Bürgermeister Bohne und Amtsdirektor Wormland würdigen Katharina Janssen für ihr 40-jähriges Wirken an der Winnekendonker Volksschule. „Sie war der Jugend eine tüchtige Lehrerin, mütterliche Erzieherin und ein leuchtendes Vorbild“, heißt es im Nachruf. Auch über die Beerdigung wird berichtet. - Pfarrer Reiners sagt am Grab, die Verstorbene sei „eine Lehrerin aus Überzeugung gewesen, von idealer Berufsauffassung und tiefer Gläubigkeit mit einer festen Verbindung zur Kirche.“

In der Basilika sind Anfang Juni Handwerker zu Gange. Die Orgelbühne wird um 2,5 Meter nach vorne gezogen, da sie für Orgel, Chor und Orchester zu klein gewesen ist. Die Bühne wächst auf 20 Quadratmeter.

Es ist jetzt gut drei Wochen vor Eröffnung der Wallfahrtszeit, und die Gastwirte versammeln sich im Lokal Jacobs. Dechant Janssen, der Leiter des Verkehrsamts, Richard van Aerssen, und Polizeimeister Hanssen wohnen der Tagung bei. Janssen mahnt an, dass der „Ausflugscharakter“, den manche Pilgerreise und manches Angebot in Kevelaer angenommen hätten, verschwinden müsse. Wenn in wenigen Tagen die Marientracht ziehe, sei mit einer großen Besucherzahl zu rechnen. Leider seien die Bemühungen der Wallfahrtsleitung, öffentliche Mittel für die Renovierung des Priesterhauses zu bekommen, ohne Erfolg geblieben. Anscheinend sei man sich bei den Regierungsstellen über die internationale Bedeutung von Kevelaer nicht im Klaren. Die aber werde sich bei der Marientracht wieder zeigen: Aus dem Ausland hätten sich viele Bischöfe angesagt, auch Vertreter des holländischen Episkopats.

Verkehrsamtsleiter van Aerssen beklagt, dass Holländer nach wie vor keine Gulden umtauschen dürften. Polizeimeister Hanssen informiert über Verkehrssperrungen zur Marientracht. Er bittet die Wirte, „dem Übelstand der Bettelei abzuhelfen“. Und kritisiert: „Schändlich ist es, wenn versucht wird, Omnibusfahrer durch Bestechung dazu zu bewegen, ihre Fahrgäste bestimmten Wirten zuzuführen.“ Die Meldepflicht der Pilger müsse strikt beachtet werden, fordert er: „Es dürfen sich steckbrieflich gesuchte Verbrecher, durch Nachlässigkeit begünstigt, hier nicht aufhalten.“

Anfang

Juni soll es ernst werden mit einer dreitägigen „Volksbefragung gegen

die Remilitarisierung Deutschlands und für den Abschluss eines

Friedensvertrags“. Die von der SED-Führung in der DDR massiv

unterstützte und gesteuerte Befragung will eine seit 1950 in

Westdeutschland kontrovers geführte Debatte ausnutzen und die „Deutschen

an einen Tisch“ holen - gegen den Aufbau einer Bundeswehr.

Anfang

Juni soll es ernst werden mit einer dreitägigen „Volksbefragung gegen

die Remilitarisierung Deutschlands und für den Abschluss eines

Friedensvertrags“. Die von der SED-Führung in der DDR massiv

unterstützte und gesteuerte Befragung will eine seit 1950 in

Westdeutschland kontrovers geführte Debatte ausnutzen und die „Deutschen

an einen Tisch“ holen - gegen den Aufbau einer Bundeswehr. Gustav Heinemann (1899-1976), Oberbürgermeister von Essen, Innenminister und Bundespräsident. -

Foto: Stadtbildstelle Essen

Die SED sieht gute Chancen, die Westdeutschen zur Ablehnung zu bewegen, nachdem sich in der Bundesrepublik erheblicher Widerstand aufgebaut hat. In diesem Zusammenhang ist Bonns Innenminister Gustav Heinemann zurückgetreten (1950).

Es werden „gesamtdeutsche Tagungen und Kongresse“ in der Bundesrepublik organisiert, überall im Land melden sich „Friedensgruppen“ zu Wort. „Sind Sie gegen die Remilitarisierung Deutschlands und für den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland im Jahre 1951?“ - darauf soll die Volksbefragung eine Antwort geben.

Aber dazu kommt es nicht. Die Bundesregierung reagiert mit Verbot aller Organisationen, die eine Volksbefragung gegen die Remilitarisierung der Bundesrepublik vorbereiten. Die Umfrage wolle die verfassungsmäßige Ordnung zerstören.

In der sowjetischen Zone und in Ost-Berlin aber beginnt am 3. Juni die Aktion: Fast 96 Prozent der Abstimmungsberechtigten in der DDR, so das offizielle Ergebnis, votieren gegen die Wiederbewaffnung und für einen „Friedensvertrag“.

Dabei geht es alles andere als friedlich zu: Die Staatssicherheit verhaftet in diesen Tagen reihenweise junge Menschen und zwingt sie zur Anpassung an den politischen SED-Kurs.

In Kevelaer wird unmittelbar vor der Marientracht die neue Pilgerhalle am Bahnhof eröffnet. Der Vizepräsident der Bundesbahn verspricht bei der Feier, dass der Bahnhof, dessen ruinenhaftes Aussehen als Schandfleck für Kevelaer empfunden wird, im folgenden Jahr neu gebaut werde.

| Kapitel 15 von 115 |

![]()

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()