|

|

|

|

|

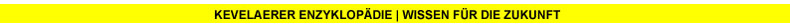

Dingermann, Karl

► Ehrenbürgermeister von Kevelaer | * 1920 | † 2003

Im

Werdegang des Karl Dingermann finden sich mehrere Ereignisse, die sein

Leben nachhaltig prägen. Da ist zunächst sein musisches Talent, das

frühzeitig gefördert wird. Viele Jahrzehnte werden Musikverein und

Sängerbund Kevelaer seine musikalische Ader anzapfen und davon

profitieren.

Im

Werdegang des Karl Dingermann finden sich mehrere Ereignisse, die sein

Leben nachhaltig prägen. Da ist zunächst sein musisches Talent, das

frühzeitig gefördert wird. Viele Jahrzehnte werden Musikverein und

Sängerbund Kevelaer seine musikalische Ader anzapfen und davon

profitieren.

Da ist seine Erkrankung der Atemwege, die ihn als jungen Mann ein Jahr lang außer Gefecht setzt und noch heute belastet. Und der Krieg - er betrügt den jungen Jurastudenten um sein Studium.

Sein eigentliches Berufsziel wird ihm durch Umstände, die nicht er zu verantworten hat, entzogen. Daran ändert auch nichts, dass er sich mit Erfolg und Zufriedenheit in der Rechtspflegerlaufbahn einrichtet.

Er muss über Nacht - nach Peter Plümpes Tod - das Bürgermeisteramt übernehmen, das er nie angestrebt hat und in dem er nach drei überragenden Plümpe-Jahrzehnten, wie er glaubt, nur zweiter Sieger werden kann. Schließlich der frühe Tod seiner Frau Grety: Es kostet Karl Dingermann viel Kraft, die Balance zu halten.

Als er schon längst aus der Politik ausgeschieden ist, kommt eine neue Beschwernis hinzu: Er sieht mit Sorge, wie aktuelle Entwicklungen Kevelaer als Wallfahrtsort verändern könnten.

Hier liegen die nicht näher darzulegenden, tieferen Gründe, warum Kevelaers Ehrenbürgermeister die Stadt - für einige Jahre - verlässt.

Sein Leben beginnt in der Wettener Straße Nr. 1, wo Anfang April 1920 auf die Welt kommt. Vater Jakob Dingermann stammt aus Kleve, ist Postbeamter von Beruf und liebt Pferde über alles. Mit seiner Frau Maria, einer Kölnerin, ist Vater Dingermann vor geraumer Zeit nach Kevelaer umgezogen. Karl hat zwei Brüder. Einer stirbt im Krieg; der fünf Jahre ältere Gerd ( * 1915, † 2008), ein katholischer Priester, lebte in Moers.

Seine Kindheit empfindet Karl als sehr schön. Von der Wettener Straße zieht die Familie in eine Wohnung über dem „Kaiserhof“ (Bauer, Luxemburger Platz) um. Karl geht zur Marktschule, die mit ihrer Front am heutigen Peter-Plümpe-Platz zur Marktstraße hin liegt. Im linken Teil sind die Jungen untergebracht, im rechten Teil, streng getrennt, die Mädchen. Nach fünf Jahren wechselt Karl zur Rektoratsschule, die neben dem alten, im Krieg zerstörten Museum gegenüber dem Klarissenkloster steht.

Mit Schulleiter Goldschmidt von der Rektoratsschule bekommt sich Vater Dingermann in die Haare, denn wenn er schon drei Söhne auf die Höhere Schule schicke, dürfe er Mengenrabatt beim Schulgeld erwarten. Der Rektor lässt sich nicht darauf ein, worauf Vater Dingermann seinen Karl Knall auf Fall abmeldet und den Quintaner auf das Hindenburg-Gymnasium in Geldern schickt. „Dort habe ich unter anderem das Rauchen gelernt“.

Musik ist sein Wahl- und Hauptprüffach beim Abitur. Er muss den Eingangschor der Matthäuspassion erläutern, je ein Stück auf dem Klavier und auf der Geige spielen. Der Violinenvortrag gelingt ihm so gut, dass das Lehrerkollegium Beifall klatscht. Ostern 1939 hat er sein Abitur in der Tasche.

Zusammen mit seinen Kameraden meldet sich Karl sofort freiwillig zum

Militär. Alle wollen so schnell wie möglich ihre Pflichtzeit hinter sich bringen, um anschließend in Berufe oder Studien einsteigen zu können. Noch ist nicht Krieg, und die Jungen glauben, sie planten eine normale Zukunft. Dingermann, der einen Onkel beim Landgericht Kleve hat, liebäugelt damit, Jura zu studieren. Zu seiner großen Überraschung fällt der dünne Karl durch die Musterung - wegen Unterernährung. Er beginnt am Gericht in Kleve seine Berufsausbildung.

Nach einem Jahr wird Karl erneut gemustert und 1940 nach dem Einmarsch der Deutschen in Holland zum Arbeitsdienst eingezogen. Wenige Monate später stellt ein Arzt bei dem 20-Jährigen ein Lungenleiden fest. Karl Dingermann kommt sofort in das Lazarett von Brilon. Hier im Sauerland verbringt er 13 Monate.

Er wird zum Militär - zur Flak nach Wolfenbüttel - einberufen. Aber schon nach vier Wochen wird er als wehruntauglich entlassen. Dingermann kommt also wieder nach Hause und setzt seine Ausbildung fort.

1943 besteht er in Düsseldorf die Rechtspflegerprüfung; er nimmt gleich ein Jura-Studium in Köln auf. Jeden Morgen fährt er in aller Früh mit dem Zug von Kevelaer nach Köln und am Nachmittag wieder zurück. Das hält er zwei Semester lang aus, dann bricht er wegen der zunehmenden Bombenangriffe sein Studium ab. Er stellt sich seiner Behörde zur Verfügung. Unterdessen ist die Familie nach Hückeswagen zwangsevakuiert. Hier erlebt Karl Dingermann mit dem Einzug der Amerikaner das Kriegsende.

Er kehrt bald nach Kevelaer zurück und wird zur Staatsanwaltschaft, danach zum Amtsgericht Kleve versetzt. Später wechselt er zum Amtsgericht Geldern - Haupttätigkeit: Grundbuch - und steigt im Laufe seines Berufslebens zum Oberamtsrat auf.

In Kevelaer verlebt Karl Dingermann eine glückliche Zeit mit Grety (van Betteraey), die er 1947 geheiratet hat, und seinen drei Kindern. Als politisch denkender, sozial handelnder und christlich empfindender Mann wendet er sich der CDU zu und lässt sich 1961 in den Stadtrat und zusätzlich in die Amtsvertretung wählen, die sich um die Belange von Kevelaer, Twisteden, Kleinkevelaer und Wetten kümmert. Derweil ist Peter Plümpe Stadt- und Amtsbürgermeister. Im Oktober 1964 wird Karl Dingermann stellvertretender Bürgermeister in Kevelaer. Nach der kommunalen Neugliederung, aus der 1969 die Stadt Kevelaer mit doppelter Größe hervorgeht, bestätigen die Ratsmitglieder Dingermann als Vizebürgermeister.

Einer

der Höhepunkte in seinem Leben tritt ein, als er 1972 für den

Musikverein, den er 32 Jahre leitet, die Festkette tragen darf. Die

Losung der Geselligen Vereine - „Seid einig!“ - hat Dingermann schon

damals als Auftrag verinnerlicht.

Einer

der Höhepunkte in seinem Leben tritt ein, als er 1972 für den

Musikverein, den er 32 Jahre leitet, die Festkette tragen darf. Die

Losung der Geselligen Vereine - „Seid einig!“ - hat Dingermann schon

damals als Auftrag verinnerlicht.

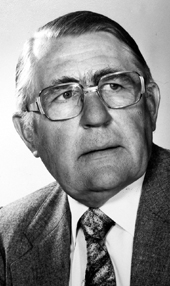

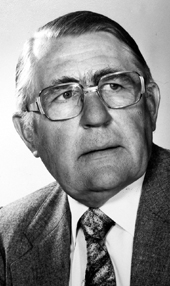

Karl Dingermann als Festkettenträger im Jahr 1972 mit seinem Adjutanten Franz Plümpe.

Für ihn ist die Kirmes weit mehr als bloßes Volksvergnügen für ein paar Tage. In der Einigkeit der Vereine soll sich die Gesellschaft widerspiegeln.

Der 1978 mit der Cäcilienmedaille geehrte musische Mensch erlebt 1978 nach dem plötzlichen Tod von Bürgermeister Plümpe, der tief betroffen macht, einen Schock: Er muss aus dem Stand die Bürde eines Bürgermeisters tragen, und das in dem Bewusstsein, dass ihn alle an seinem Vorgänger messen werden.

Karl Dingermann tut das einzig Richtige: Er versucht erst gar nicht, Plümpes unerreicht lange Amtszeit quasi in dessen Schatten fortzuführen. Dingermann beendet auch in seinem Kopf die Phase eines Plümpe-Stellvertreters und tritt seine neue Aufgabe als eigenständige Persönlichkeit an - als Karl Dingermann.

Die Bevölkerung spürt das bereits nach den ersten Amtsjahren. Dingermanns unverwechselbare Art, mit Menschen umzugehen, lässt bei vielen schon bald ein Verhältnis zu ihm heranreifen, das über Beliebtheit hinausgeht. Auch Wertschätzung beschreibt dieses Verhältnis nur unzureichend, denn zu der Achtung vor dem Amtsinhaber und seinen Leistungen für die Bevölkerung gesellt sich Zuneigung. Zwischen Dingermann und vielen Kevelaerern besteht bis heute etwas, was man Beziehung nennen könnte, die von der Person, nicht vom Amt getragen wird. Dingermann ist überall ein gern gesehener Gast. Und man hört ihm gerne zu, weil er die Kunst der ansprechenden Rede beherrscht.

Dingermann

wird schwer vom Tod seiner Frau (1984) getroffen.

Dingermann

wird schwer vom Tod seiner Frau (1984) getroffen.

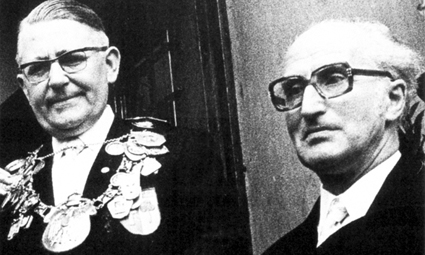

Grety Dingermann mit ihrem Mann.

Als er 1986 sein silbernes Jubiläum als Ratsmitglied begeht und das Bundesverdienstkreuz am Bande erhält, hat er sich eigentlich entschlossen, seine aktive politische Laufbahn zu beenden. Auch trägt zu diesem Entschluss bei, dass ihn seine alte Krankheit einholt und er unter starker Atemnot leidet. Deswegen ist er 1981 vorzeitig pensioniert worden.

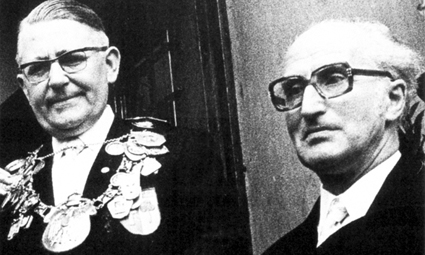

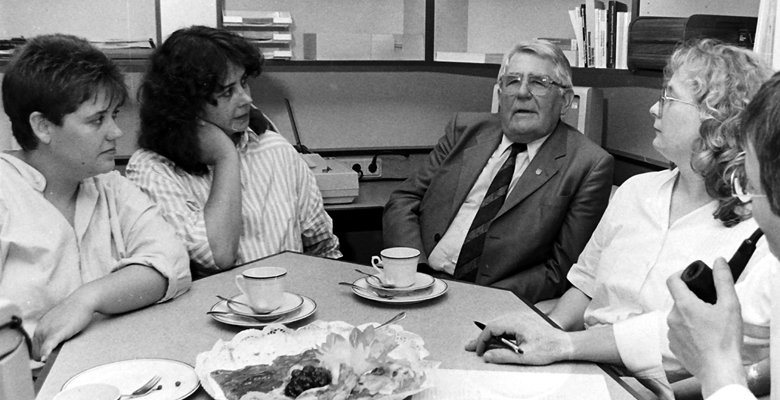

Treffen führender Politiker 1986 in Kevelaer (v.l.): Vizelandrat Gerd Jakobs, Landrat Hans Pickers, MdL Dr. Helmut Linssen und Karl Dingermann.

Aber inzwischen ist etwas eingetreten, was er als die Krönung seiner Bürgermeisterzeit empfindet: Es steht fest, dass der Heilige Vater den Wallfahrtsort besuchen wird. Dingermann rafft seine Kräfte zusammen und bleibt im Amt. Im Mai 1987 gehen die Bilder vom Papstbesuch um die Welt. Der Mann mit der Bürgermeisterkette, der Johannes Paul II. nach der Landung des Hubschraubers auf Kevelaerer Boden mit beiden Händen willkommen heißt, ist Karl Dingermann.

Zwei Jahre danach scheidet er aus dem Stadtrat aus. Es ist wie selbstverständlich, und jeder in der Bevölkerung versteht es, dass Karl Dingermann zum Ehrenbürgermeister ernannt wird. Mit dem Goldenen Ehrenring wird er verabschiedet.

Bürgermeister Karl Dingermann begrüßt Papst Johannes Paul II. in Kevelaer.

Auch jetzt tut Dingermann das einzig Richtige: Er zerschneidet die Bande nicht Knall auf Fall, sondern erfüllt die eine oder andere ehrenamtliche Aufgabe zunächst noch weiter.

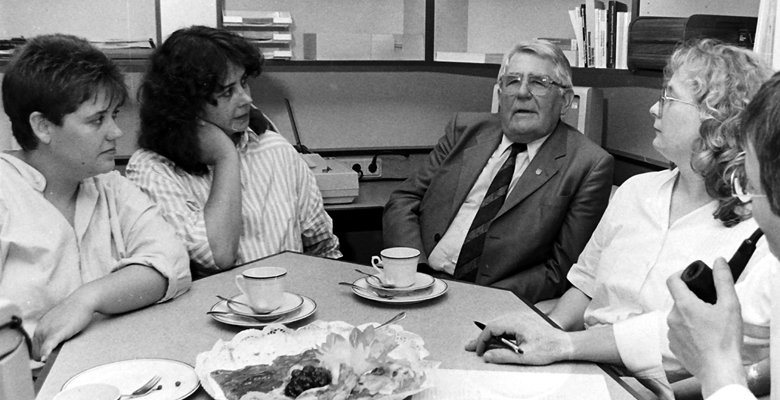

Bürgermeister

Karl Dingermann zu Besuch in der KB-Redaktion 1989 (v.l.):

Sabine Föhles, Angelika

Lindner, Karl Dingermann, Bärbel Evers und Martin Willing.

Bürgermeister

Karl Dingermann zu Besuch in der KB-Redaktion 1989 (v.l.):

Sabine Föhles, Angelika

Lindner, Karl Dingermann, Bärbel Evers und Martin Willing.

Foto: Delia Evers

1990 lässt er sich sogar als Hochmeister der Bruderschaft Consolatrix afflictorum wählen, deren Aufgabe deckungsgleich ist mit dem zentralen Anliegen im Leben des Karl Dingermann: Schutz des Kapellenplatzes mit seinem Heiligtum.

Karl Dingermann als Brudermeister: Wallfahrtseröffnung 1993.

Später legt er auch dieses Amt nieder. 1995 ist der Rückzug aus der Öffentlichkeit abgeschlossen.

Seine Freunde sind irritiert darüber, dass Karl Dingermann über seinen nachvollziehbaren Abschied von öffentlichen Ämtern hinaus sogar die Stadt verlässt. Kevelaerer, die sich dem Ehrenbürgermeister verbunden fühlen, rätseln über die Beweggründe. Einige fühlen sich beschämt, dass sie nicht früher mit ihm gesprochen haben. Liegen vielleicht Gründe vor, die aus dem Weg zu räumen sind?

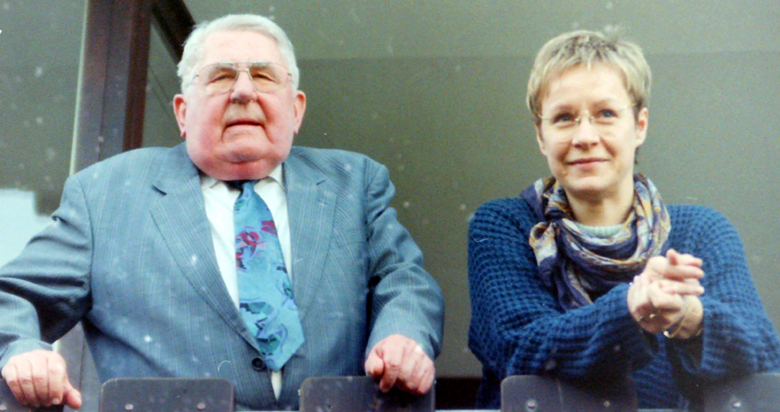

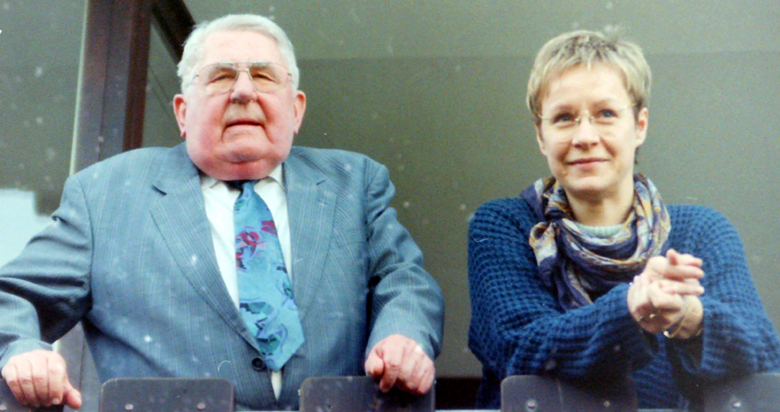

Karl Dingermann auf dem Balkon seines Zimmers in Blankenheim mit Besucherin Delia Evers im Jahr 1996. Foto: Martin Willing

Im Frühjahr 1996 reisen Delia Evers und Martin Willing nach Blankenheim in der Eifel, um Karl Dingermann im Haus „Effata“ zu besuchen, wo er seit einem Jahr lebt. Das Alten- und Pflegeheim liegt idyllisch wie auf einer Urlaubspostkarte vor den Toren Blankenheims. „Effata“ wird von der „Communio in Christo“ getragen, einer Ordensgemeinschaft, die sich um kirchliche Approbation bemüht. An der Tür empfängt uns Pfarrer Hermann Walch, der katholische Hausgeistliche, ein Mann von ansteckender Freundlichkeit.

Am Ende eines langen Flurs mit Zimmertüren sehen wir Karl Dingermann stehen. Wir freuen uns über das Wiedersehen und plaudern bei einem zweiten Frühstück über Gott und die Welt. Es wird zehn, Zeit für die Hl. Messe in der kleinen Kapelle, die wir bereits überfüllt antreffen. Die Tür zum Speisesaal ist weit geöffnet, weil die Kapelle zu klein ist für die vielen Gottesdienstbesucher. Nur 68 Plätze hat das Haus, und etliche Heimbewohner können ihr Bett nicht verlassen. Die Kapelle zieht also Menschen auch von auswärts an.

Wir sehen und hören Karl Dingermann, der heute und an jedem Tag bei der Gestaltung der Hl. Messe hilft. Pfarrer Hermann Walch und unser Ehrenbürgermeister sind mittlerweile ein eingespieltes Gespann. Dingermann, der bei seinem Eintritt in „Effata“ seine Kevelaerer „Vergangenheit“ nicht erwähnt hat, will nichts anderes sein als ein normaler Bewohner dieses Heims.

Dass das nicht ganz klappen kann, daran ist nicht zuletzt seine Rüstigkeit schuld, die ihn Aufgaben übernehmen lässt, zu denen andere nicht mehr in der Lage sind. Er ist neben einem Mitbewohner der einzige, der noch ein Auto besitzt, mit dem er gelegentlich nach Kevelaer fährt, wo er sein Haus an der Rheinstraße unterhält. Trotzdem ist es um seine Gesundheit nicht zum Besten bestellt, und es beruhigt ihn, notfalls auch nachts medizinisch versorgt zu werden.

Die Zeit bis zum Mittagessen verbringen wir in Dingermanns Zimmer, in dem er wohnt und schläft und dem ein schöner Balkon mit Blick auf die herrliche Umgebung sowie ein Waschraum angegliedert sind. Gemütlicher Mittelpunkt ist ein wuchtiger Fernsehsessel. An den Wänden fallen uns zwei Bilder auf. Über seinem Bett hängt ein Foto seiner Familie mit allen Enkelkindern, aufgenommen von Delia Evers am 75. Geburtstag; und an der Wand, an der sein Sessel lehnt, sehen wir die Gottesmutter von Kevelaer. Auf einem kleinen Regal stehen Fotos von Familienangehörigen.

Am Nachmittag entführt uns Karl Dingermann in ein Ausflugslokal, wo es Waffeln mit heißen Kirschen gibt. Obwohl sie und die Schlagsahne darauf das Wohlbefinden begründen könnten, die Gegend ein schieres Gedicht ist und in Haus „Effata“ liebenswerte Menschen leben, bleibt unsere Frage unbeantwortet, warum er nicht in Kevelaer seinen Lebensabend verbringt. Bei einem zweiten Besuch in Blankenheim, wenige Wochen danach, aber auch bei weiteren in den folgenden Jahren wird uns klar, dass der Ansatz der Frage falsch ist. Entscheidend ist allein, dass sich Karl Dingermann in Blankenheim wohlfühlt. Und das tut er - zunächst jedenfalls.

Dingermann

findet im Haus „Effata“ Formen von Religiösität und Spiritualität vor,

die Außenstehenden schwer zugänglich sind. Die Communio in Christo,

Trägerin dieses Alten- und Pflegeheims und des Hospizes „Stella Maris“

in Mechernich für Schwerstpflegebedürftige, ist von einer Mystikerin

gegründet worden, die „Mutter Marie Therese“ genannt wird und 1927 als

Josephina Theresia Linssen in den Niederlanden geboren worden ist.

Dingermann

findet im Haus „Effata“ Formen von Religiösität und Spiritualität vor,

die Außenstehenden schwer zugänglich sind. Die Communio in Christo,

Trägerin dieses Alten- und Pflegeheims und des Hospizes „Stella Maris“

in Mechernich für Schwerstpflegebedürftige, ist von einer Mystikerin

gegründet worden, die „Mutter Marie Therese“ genannt wird und 1927 als

Josephina Theresia Linssen in den Niederlanden geboren worden ist.

Inzwischen ist Karl Dingermann wieder in Kevelaer: Ehrengast bei der Twistedener Kirmes im Jahr 2000.

Als 19-jährige weiht sie ihr Leben der „Heiligung der Priester und für das Heil der Welt“. Schon als junge Frau lebensbedrohlich erkrankt, legt sie vor einem Provinzial der Karmeliten die Gelübde der drei Evangelischen Räte ab (Keuschheit, Armut, Gehorsam) und lebt später neben ihrem Beruf als Lehrerin verborgen als „Karmelitin in der Welt“ bis zu der Gründung ihres Ordens Communio in Christo (1984).

Ihr eigenes Leiden - sie wird ständig von maßlosen Schmerzen heimgesucht - treibt sie zu den Kranken, Sterbenden und Armen, denen sie sich mit Hingabe widmet. In 26 theologischen Büchern kreisen ihre Gedanken immer wieder um das Ziel: „Ich erstrebe die Einheit in der Kirche durch die Verwirklichung der Konzilsbeschlüsse“.

*

*

Zur ausgeprägten Verehrung der Mystikerin durch die Freunde in der Communio in Christo - auf Tritt und Schritt begegnen dem Besucher des Hauses Fotos von Marie Therese - behält sich der Bewohner Karl Dingermann freundlich-kritische Distanz. Er fühlt sich zwar von der Spiritualität, die in dem Haus lebt, zunächst durchaus angesprochen, aber als ein von marianischer Frömmigkeit geprägter Kevelaerer wächst mit der Zeit der Wunsch, in die Marienstadt zurückzukehren.

Warten auf den Kirmesumzug 2000 in Twisteden (v.l.): Ehrenbürgermeister Karl Dingermann, Ortsvorsteher Heinz Verrieth, Vizebürgermeisterin Leni Stammen, Pfarrer Alois van Doornick, Vizebürgermeister Winfried Janssen und Musikvereinspräsident Karl van de Braak.

Mit dem Jahr 1998 geht für Karl Dingermann der Abschnitt „Blankenheim“ zu Ende. Er zieht nach Kevelaer um und quartiert sich im Altenheim Regina pacis an der Friedenstraße ein. Nicht nur seine Familie, die durch Enkelkinder ganz schön groß geworden ist, sondern auch viele Kevelaerer sind froh über die Heimkehr. Die Marienstadt verdankt ihm viel.

Karl Dingermann hat Abstand genommen und - gewonnen. Er freut sich, dass er wieder zu Hause ist.

Hier endet 2003 sein Leben. Für Karl Dingermann geschieht das still und leise. Einige Augenblicke, in denen seine Tochter Maria (Helmus) das Krankenzimmer verlässt und er allein ist, genügen ihm. Als Maria ins Zimmer zurückkehrt, findet sie ihn ohne Atem vor: Ihr Vater ist gestorben.

*

Grabstätte der Eheleute Grety und Karl Dingermann auf dem Kevelaerer Friedhof.

► Ehrenbürgermeister von Kevelaer | * 1920 | † 2003

Im

Werdegang des Karl Dingermann finden sich mehrere Ereignisse, die sein

Leben nachhaltig prägen. Da ist zunächst sein musisches Talent, das

frühzeitig gefördert wird. Viele Jahrzehnte werden Musikverein und

Sängerbund Kevelaer seine musikalische Ader anzapfen und davon

profitieren.

Im

Werdegang des Karl Dingermann finden sich mehrere Ereignisse, die sein

Leben nachhaltig prägen. Da ist zunächst sein musisches Talent, das

frühzeitig gefördert wird. Viele Jahrzehnte werden Musikverein und

Sängerbund Kevelaer seine musikalische Ader anzapfen und davon

profitieren. Da ist seine Erkrankung der Atemwege, die ihn als jungen Mann ein Jahr lang außer Gefecht setzt und noch heute belastet. Und der Krieg - er betrügt den jungen Jurastudenten um sein Studium.

Sein eigentliches Berufsziel wird ihm durch Umstände, die nicht er zu verantworten hat, entzogen. Daran ändert auch nichts, dass er sich mit Erfolg und Zufriedenheit in der Rechtspflegerlaufbahn einrichtet.

Er muss über Nacht - nach Peter Plümpes Tod - das Bürgermeisteramt übernehmen, das er nie angestrebt hat und in dem er nach drei überragenden Plümpe-Jahrzehnten, wie er glaubt, nur zweiter Sieger werden kann. Schließlich der frühe Tod seiner Frau Grety: Es kostet Karl Dingermann viel Kraft, die Balance zu halten.

Als er schon längst aus der Politik ausgeschieden ist, kommt eine neue Beschwernis hinzu: Er sieht mit Sorge, wie aktuelle Entwicklungen Kevelaer als Wallfahrtsort verändern könnten.

Hier liegen die nicht näher darzulegenden, tieferen Gründe, warum Kevelaers Ehrenbürgermeister die Stadt - für einige Jahre - verlässt.

Sein Leben beginnt in der Wettener Straße Nr. 1, wo Anfang April 1920 auf die Welt kommt. Vater Jakob Dingermann stammt aus Kleve, ist Postbeamter von Beruf und liebt Pferde über alles. Mit seiner Frau Maria, einer Kölnerin, ist Vater Dingermann vor geraumer Zeit nach Kevelaer umgezogen. Karl hat zwei Brüder. Einer stirbt im Krieg; der fünf Jahre ältere Gerd ( * 1915, † 2008), ein katholischer Priester, lebte in Moers.

Seine Kindheit empfindet Karl als sehr schön. Von der Wettener Straße zieht die Familie in eine Wohnung über dem „Kaiserhof“ (Bauer, Luxemburger Platz) um. Karl geht zur Marktschule, die mit ihrer Front am heutigen Peter-Plümpe-Platz zur Marktstraße hin liegt. Im linken Teil sind die Jungen untergebracht, im rechten Teil, streng getrennt, die Mädchen. Nach fünf Jahren wechselt Karl zur Rektoratsschule, die neben dem alten, im Krieg zerstörten Museum gegenüber dem Klarissenkloster steht.

Mit Schulleiter Goldschmidt von der Rektoratsschule bekommt sich Vater Dingermann in die Haare, denn wenn er schon drei Söhne auf die Höhere Schule schicke, dürfe er Mengenrabatt beim Schulgeld erwarten. Der Rektor lässt sich nicht darauf ein, worauf Vater Dingermann seinen Karl Knall auf Fall abmeldet und den Quintaner auf das Hindenburg-Gymnasium in Geldern schickt. „Dort habe ich unter anderem das Rauchen gelernt“.

Musik ist sein Wahl- und Hauptprüffach beim Abitur. Er muss den Eingangschor der Matthäuspassion erläutern, je ein Stück auf dem Klavier und auf der Geige spielen. Der Violinenvortrag gelingt ihm so gut, dass das Lehrerkollegium Beifall klatscht. Ostern 1939 hat er sein Abitur in der Tasche.

Zusammen mit seinen Kameraden meldet sich Karl sofort freiwillig zum

Militär. Alle wollen so schnell wie möglich ihre Pflichtzeit hinter sich bringen, um anschließend in Berufe oder Studien einsteigen zu können. Noch ist nicht Krieg, und die Jungen glauben, sie planten eine normale Zukunft. Dingermann, der einen Onkel beim Landgericht Kleve hat, liebäugelt damit, Jura zu studieren. Zu seiner großen Überraschung fällt der dünne Karl durch die Musterung - wegen Unterernährung. Er beginnt am Gericht in Kleve seine Berufsausbildung.

Nach einem Jahr wird Karl erneut gemustert und 1940 nach dem Einmarsch der Deutschen in Holland zum Arbeitsdienst eingezogen. Wenige Monate später stellt ein Arzt bei dem 20-Jährigen ein Lungenleiden fest. Karl Dingermann kommt sofort in das Lazarett von Brilon. Hier im Sauerland verbringt er 13 Monate.

Er wird zum Militär - zur Flak nach Wolfenbüttel - einberufen. Aber schon nach vier Wochen wird er als wehruntauglich entlassen. Dingermann kommt also wieder nach Hause und setzt seine Ausbildung fort.

1943 besteht er in Düsseldorf die Rechtspflegerprüfung; er nimmt gleich ein Jura-Studium in Köln auf. Jeden Morgen fährt er in aller Früh mit dem Zug von Kevelaer nach Köln und am Nachmittag wieder zurück. Das hält er zwei Semester lang aus, dann bricht er wegen der zunehmenden Bombenangriffe sein Studium ab. Er stellt sich seiner Behörde zur Verfügung. Unterdessen ist die Familie nach Hückeswagen zwangsevakuiert. Hier erlebt Karl Dingermann mit dem Einzug der Amerikaner das Kriegsende.

Er kehrt bald nach Kevelaer zurück und wird zur Staatsanwaltschaft, danach zum Amtsgericht Kleve versetzt. Später wechselt er zum Amtsgericht Geldern - Haupttätigkeit: Grundbuch - und steigt im Laufe seines Berufslebens zum Oberamtsrat auf.

In Kevelaer verlebt Karl Dingermann eine glückliche Zeit mit Grety (van Betteraey), die er 1947 geheiratet hat, und seinen drei Kindern. Als politisch denkender, sozial handelnder und christlich empfindender Mann wendet er sich der CDU zu und lässt sich 1961 in den Stadtrat und zusätzlich in die Amtsvertretung wählen, die sich um die Belange von Kevelaer, Twisteden, Kleinkevelaer und Wetten kümmert. Derweil ist Peter Plümpe Stadt- und Amtsbürgermeister. Im Oktober 1964 wird Karl Dingermann stellvertretender Bürgermeister in Kevelaer. Nach der kommunalen Neugliederung, aus der 1969 die Stadt Kevelaer mit doppelter Größe hervorgeht, bestätigen die Ratsmitglieder Dingermann als Vizebürgermeister.

Einer

der Höhepunkte in seinem Leben tritt ein, als er 1972 für den

Musikverein, den er 32 Jahre leitet, die Festkette tragen darf. Die

Losung der Geselligen Vereine - „Seid einig!“ - hat Dingermann schon

damals als Auftrag verinnerlicht.

Einer

der Höhepunkte in seinem Leben tritt ein, als er 1972 für den

Musikverein, den er 32 Jahre leitet, die Festkette tragen darf. Die

Losung der Geselligen Vereine - „Seid einig!“ - hat Dingermann schon

damals als Auftrag verinnerlicht. Karl Dingermann als Festkettenträger im Jahr 1972 mit seinem Adjutanten Franz Plümpe.

Für ihn ist die Kirmes weit mehr als bloßes Volksvergnügen für ein paar Tage. In der Einigkeit der Vereine soll sich die Gesellschaft widerspiegeln.

Der 1978 mit der Cäcilienmedaille geehrte musische Mensch erlebt 1978 nach dem plötzlichen Tod von Bürgermeister Plümpe, der tief betroffen macht, einen Schock: Er muss aus dem Stand die Bürde eines Bürgermeisters tragen, und das in dem Bewusstsein, dass ihn alle an seinem Vorgänger messen werden.

Karl Dingermann tut das einzig Richtige: Er versucht erst gar nicht, Plümpes unerreicht lange Amtszeit quasi in dessen Schatten fortzuführen. Dingermann beendet auch in seinem Kopf die Phase eines Plümpe-Stellvertreters und tritt seine neue Aufgabe als eigenständige Persönlichkeit an - als Karl Dingermann.

Die Bevölkerung spürt das bereits nach den ersten Amtsjahren. Dingermanns unverwechselbare Art, mit Menschen umzugehen, lässt bei vielen schon bald ein Verhältnis zu ihm heranreifen, das über Beliebtheit hinausgeht. Auch Wertschätzung beschreibt dieses Verhältnis nur unzureichend, denn zu der Achtung vor dem Amtsinhaber und seinen Leistungen für die Bevölkerung gesellt sich Zuneigung. Zwischen Dingermann und vielen Kevelaerern besteht bis heute etwas, was man Beziehung nennen könnte, die von der Person, nicht vom Amt getragen wird. Dingermann ist überall ein gern gesehener Gast. Und man hört ihm gerne zu, weil er die Kunst der ansprechenden Rede beherrscht.

Dingermann

wird schwer vom Tod seiner Frau (1984) getroffen.

Dingermann

wird schwer vom Tod seiner Frau (1984) getroffen.Grety Dingermann mit ihrem Mann.

Als er 1986 sein silbernes Jubiläum als Ratsmitglied begeht und das Bundesverdienstkreuz am Bande erhält, hat er sich eigentlich entschlossen, seine aktive politische Laufbahn zu beenden. Auch trägt zu diesem Entschluss bei, dass ihn seine alte Krankheit einholt und er unter starker Atemnot leidet. Deswegen ist er 1981 vorzeitig pensioniert worden.

Treffen führender Politiker 1986 in Kevelaer (v.l.): Vizelandrat Gerd Jakobs, Landrat Hans Pickers, MdL Dr. Helmut Linssen und Karl Dingermann.

Aber inzwischen ist etwas eingetreten, was er als die Krönung seiner Bürgermeisterzeit empfindet: Es steht fest, dass der Heilige Vater den Wallfahrtsort besuchen wird. Dingermann rafft seine Kräfte zusammen und bleibt im Amt. Im Mai 1987 gehen die Bilder vom Papstbesuch um die Welt. Der Mann mit der Bürgermeisterkette, der Johannes Paul II. nach der Landung des Hubschraubers auf Kevelaerer Boden mit beiden Händen willkommen heißt, ist Karl Dingermann.

Zwei Jahre danach scheidet er aus dem Stadtrat aus. Es ist wie selbstverständlich, und jeder in der Bevölkerung versteht es, dass Karl Dingermann zum Ehrenbürgermeister ernannt wird. Mit dem Goldenen Ehrenring wird er verabschiedet.

Bürgermeister Karl Dingermann begrüßt Papst Johannes Paul II. in Kevelaer.

Auch jetzt tut Dingermann das einzig Richtige: Er zerschneidet die Bande nicht Knall auf Fall, sondern erfüllt die eine oder andere ehrenamtliche Aufgabe zunächst noch weiter.

Bürgermeister

Karl Dingermann zu Besuch in der KB-Redaktion 1989 (v.l.):

Sabine Föhles, Angelika

Lindner, Karl Dingermann, Bärbel Evers und Martin Willing.

Bürgermeister

Karl Dingermann zu Besuch in der KB-Redaktion 1989 (v.l.):

Sabine Föhles, Angelika

Lindner, Karl Dingermann, Bärbel Evers und Martin Willing. Foto: Delia Evers

1990 lässt er sich sogar als Hochmeister der Bruderschaft Consolatrix afflictorum wählen, deren Aufgabe deckungsgleich ist mit dem zentralen Anliegen im Leben des Karl Dingermann: Schutz des Kapellenplatzes mit seinem Heiligtum.

Karl Dingermann als Brudermeister: Wallfahrtseröffnung 1993.

Später legt er auch dieses Amt nieder. 1995 ist der Rückzug aus der Öffentlichkeit abgeschlossen.

Seine Freunde sind irritiert darüber, dass Karl Dingermann über seinen nachvollziehbaren Abschied von öffentlichen Ämtern hinaus sogar die Stadt verlässt. Kevelaerer, die sich dem Ehrenbürgermeister verbunden fühlen, rätseln über die Beweggründe. Einige fühlen sich beschämt, dass sie nicht früher mit ihm gesprochen haben. Liegen vielleicht Gründe vor, die aus dem Weg zu räumen sind?

Karl Dingermann auf dem Balkon seines Zimmers in Blankenheim mit Besucherin Delia Evers im Jahr 1996. Foto: Martin Willing

Im Frühjahr 1996 reisen Delia Evers und Martin Willing nach Blankenheim in der Eifel, um Karl Dingermann im Haus „Effata“ zu besuchen, wo er seit einem Jahr lebt. Das Alten- und Pflegeheim liegt idyllisch wie auf einer Urlaubspostkarte vor den Toren Blankenheims. „Effata“ wird von der „Communio in Christo“ getragen, einer Ordensgemeinschaft, die sich um kirchliche Approbation bemüht. An der Tür empfängt uns Pfarrer Hermann Walch, der katholische Hausgeistliche, ein Mann von ansteckender Freundlichkeit.

Am Ende eines langen Flurs mit Zimmertüren sehen wir Karl Dingermann stehen. Wir freuen uns über das Wiedersehen und plaudern bei einem zweiten Frühstück über Gott und die Welt. Es wird zehn, Zeit für die Hl. Messe in der kleinen Kapelle, die wir bereits überfüllt antreffen. Die Tür zum Speisesaal ist weit geöffnet, weil die Kapelle zu klein ist für die vielen Gottesdienstbesucher. Nur 68 Plätze hat das Haus, und etliche Heimbewohner können ihr Bett nicht verlassen. Die Kapelle zieht also Menschen auch von auswärts an.

Wir sehen und hören Karl Dingermann, der heute und an jedem Tag bei der Gestaltung der Hl. Messe hilft. Pfarrer Hermann Walch und unser Ehrenbürgermeister sind mittlerweile ein eingespieltes Gespann. Dingermann, der bei seinem Eintritt in „Effata“ seine Kevelaerer „Vergangenheit“ nicht erwähnt hat, will nichts anderes sein als ein normaler Bewohner dieses Heims.

Dass das nicht ganz klappen kann, daran ist nicht zuletzt seine Rüstigkeit schuld, die ihn Aufgaben übernehmen lässt, zu denen andere nicht mehr in der Lage sind. Er ist neben einem Mitbewohner der einzige, der noch ein Auto besitzt, mit dem er gelegentlich nach Kevelaer fährt, wo er sein Haus an der Rheinstraße unterhält. Trotzdem ist es um seine Gesundheit nicht zum Besten bestellt, und es beruhigt ihn, notfalls auch nachts medizinisch versorgt zu werden.

Die Zeit bis zum Mittagessen verbringen wir in Dingermanns Zimmer, in dem er wohnt und schläft und dem ein schöner Balkon mit Blick auf die herrliche Umgebung sowie ein Waschraum angegliedert sind. Gemütlicher Mittelpunkt ist ein wuchtiger Fernsehsessel. An den Wänden fallen uns zwei Bilder auf. Über seinem Bett hängt ein Foto seiner Familie mit allen Enkelkindern, aufgenommen von Delia Evers am 75. Geburtstag; und an der Wand, an der sein Sessel lehnt, sehen wir die Gottesmutter von Kevelaer. Auf einem kleinen Regal stehen Fotos von Familienangehörigen.

Am Nachmittag entführt uns Karl Dingermann in ein Ausflugslokal, wo es Waffeln mit heißen Kirschen gibt. Obwohl sie und die Schlagsahne darauf das Wohlbefinden begründen könnten, die Gegend ein schieres Gedicht ist und in Haus „Effata“ liebenswerte Menschen leben, bleibt unsere Frage unbeantwortet, warum er nicht in Kevelaer seinen Lebensabend verbringt. Bei einem zweiten Besuch in Blankenheim, wenige Wochen danach, aber auch bei weiteren in den folgenden Jahren wird uns klar, dass der Ansatz der Frage falsch ist. Entscheidend ist allein, dass sich Karl Dingermann in Blankenheim wohlfühlt. Und das tut er - zunächst jedenfalls.

Dingermann

findet im Haus „Effata“ Formen von Religiösität und Spiritualität vor,

die Außenstehenden schwer zugänglich sind. Die Communio in Christo,

Trägerin dieses Alten- und Pflegeheims und des Hospizes „Stella Maris“

in Mechernich für Schwerstpflegebedürftige, ist von einer Mystikerin

gegründet worden, die „Mutter Marie Therese“ genannt wird und 1927 als

Josephina Theresia Linssen in den Niederlanden geboren worden ist.

Dingermann

findet im Haus „Effata“ Formen von Religiösität und Spiritualität vor,

die Außenstehenden schwer zugänglich sind. Die Communio in Christo,

Trägerin dieses Alten- und Pflegeheims und des Hospizes „Stella Maris“

in Mechernich für Schwerstpflegebedürftige, ist von einer Mystikerin

gegründet worden, die „Mutter Marie Therese“ genannt wird und 1927 als

Josephina Theresia Linssen in den Niederlanden geboren worden ist. Inzwischen ist Karl Dingermann wieder in Kevelaer: Ehrengast bei der Twistedener Kirmes im Jahr 2000.

Als 19-jährige weiht sie ihr Leben der „Heiligung der Priester und für das Heil der Welt“. Schon als junge Frau lebensbedrohlich erkrankt, legt sie vor einem Provinzial der Karmeliten die Gelübde der drei Evangelischen Räte ab (Keuschheit, Armut, Gehorsam) und lebt später neben ihrem Beruf als Lehrerin verborgen als „Karmelitin in der Welt“ bis zu der Gründung ihres Ordens Communio in Christo (1984).

Ihr eigenes Leiden - sie wird ständig von maßlosen Schmerzen heimgesucht - treibt sie zu den Kranken, Sterbenden und Armen, denen sie sich mit Hingabe widmet. In 26 theologischen Büchern kreisen ihre Gedanken immer wieder um das Ziel: „Ich erstrebe die Einheit in der Kirche durch die Verwirklichung der Konzilsbeschlüsse“.

*

Ihre Ordensgründung vollzog

Mutter Marie Therese (Foto) am 8. Dezember 1984 vor ausgesetzter

Eucharistie in einer Gewissensentscheidung außerhalb des Kirchenrechts.

Gleichzeitig installierte sie eine Kommunität, in der Priester,

Schwestern und Laien unter einem Dach zusammenleben. Ihre Verbindung

sind Kontemplation und unablässig geübte Nächstenliebe. Mutter Marie

Therese leitete die Communio in Christo und die ihr

angeschlossenen Einrichtungen und Sozialwerke bis zu ihrem Tod

am 11. April 1994. Ihre Ordensgründung vollzog

Mutter Marie Therese (Foto) am 8. Dezember 1984 vor ausgesetzter

Eucharistie in einer Gewissensentscheidung außerhalb des Kirchenrechts.

Gleichzeitig installierte sie eine Kommunität, in der Priester,

Schwestern und Laien unter einem Dach zusammenleben. Ihre Verbindung

sind Kontemplation und unablässig geübte Nächstenliebe. Mutter Marie

Therese leitete die Communio in Christo und die ihr

angeschlossenen Einrichtungen und Sozialwerke bis zu ihrem Tod

am 11. April 1994. Der Orden ist weltweit in der Rechtsform von zwei gemeinnützig eingetragenen Vereinen Communio in Christo e.V. und Sozialwerk Communio in Christo e.V. tätig. Das Lebenswerk von Mutter Marie Therese lebt fort, auch wenn die kirchliche Approbation des Ordens auf sich warten lässt. |

Zur ausgeprägten Verehrung der Mystikerin durch die Freunde in der Communio in Christo - auf Tritt und Schritt begegnen dem Besucher des Hauses Fotos von Marie Therese - behält sich der Bewohner Karl Dingermann freundlich-kritische Distanz. Er fühlt sich zwar von der Spiritualität, die in dem Haus lebt, zunächst durchaus angesprochen, aber als ein von marianischer Frömmigkeit geprägter Kevelaerer wächst mit der Zeit der Wunsch, in die Marienstadt zurückzukehren.

Warten auf den Kirmesumzug 2000 in Twisteden (v.l.): Ehrenbürgermeister Karl Dingermann, Ortsvorsteher Heinz Verrieth, Vizebürgermeisterin Leni Stammen, Pfarrer Alois van Doornick, Vizebürgermeister Winfried Janssen und Musikvereinspräsident Karl van de Braak.

Mit dem Jahr 1998 geht für Karl Dingermann der Abschnitt „Blankenheim“ zu Ende. Er zieht nach Kevelaer um und quartiert sich im Altenheim Regina pacis an der Friedenstraße ein. Nicht nur seine Familie, die durch Enkelkinder ganz schön groß geworden ist, sondern auch viele Kevelaerer sind froh über die Heimkehr. Die Marienstadt verdankt ihm viel.

Karl Dingermann hat Abstand genommen und - gewonnen. Er freut sich, dass er wieder zu Hause ist.

Hier endet 2003 sein Leben. Für Karl Dingermann geschieht das still und leise. Einige Augenblicke, in denen seine Tochter Maria (Helmus) das Krankenzimmer verlässt und er allein ist, genügen ihm. Als Maria ins Zimmer zurückkehrt, findet sie ihn ohne Atem vor: Ihr Vater ist gestorben.

*

Grabstätte der Eheleute Grety und Karl Dingermann auf dem Kevelaerer Friedhof.

|

|

|

|