|

|

|

|

|

Französische

Besatzungszeit

► 22 Jahre Herrschaft Napoleons über den Niederrhein | 1792 - 1814

Die Enteignung des gesamten Kirchenbesitzes in Frankreich

beginnt am 2. November 1789 auf Antrag des Ex-Bischofs von Autun,

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord († 1838): Die französische

Nationalversammlung erklärt das Kirchengut zum Nationaleigentum.

Die Enteignung des gesamten Kirchenbesitzes in Frankreich

beginnt am 2. November 1789 auf Antrag des Ex-Bischofs von Autun,

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord († 1838): Die französische

Nationalversammlung erklärt das Kirchengut zum Nationaleigentum.

Napoleon Bonaparte. Abbildung zitiert aus: Jörg Becker/Karl-Heinz Tekath (Hrsg.), Franzosen am unteren Niederrhein. Heimat und Verkehrsverein Goch, 1994. S. 61

Als Entschädigung für diese umfassende Säkularisation des kirchlichen Eigentums sichert der Staat zu, den Pfarrern ein Staatsgehalt zu zahlen und die bis dahin von der Kirche getragene Armenfürsorge zu übernehmen.

1792 - Preußen und Österreich liegen mit Frankreich im Krieg. Am 17. Dezember 1792 besetzen französische Truppen Gebiete des Niederrheins und marschieren an diesem Tag auch in Kevelaer ein.

Unter General Mirande steht die französische Nord-Armee entlang der Maas. Von dort aus fallen die Franzosen zu Raubzügen ins Gelderland ein, aus dem sich preußische Streitkräfte nach der militärischen Niederlage der Österreicher bei Jülich (3. November 1794) völlig zurückziehen werden.

Das gesamte linke Rheinland wird im Frieden von Basel (5. April 1795) zunächst vorläufig und im Frieden von Lunéville (9. Februar 1801) völkerrechtlich vom deutschen Kaiserreich an Frankreich abgetreten.

Wenige Monate vor der Besetzung Kevelaers Ende 1792 haben die Gläubigen in einer Prozession das 150. Stiftungsjahr der Wallfahrt zur "Trösterin der Betrübten" gefeiert (9. Juli). Allerdings: Kirchenschätze aus dem Wallfahrtsort werden in Sorge vor Vernichtung oder Konfiszierung durch die Franzosen zur Nordsee-Insel Nordstrand gebracht. Zwölf Karren, vollgepackt mit Kelchen, Kerzenhaltern, Monstranzen und Kleinodien, rollen nach Norden, und sie kommen auch unversehrt auf Nordstrand an. Dort lagern sie 16 Jahre lang in einem Haus der Oratorianer - bis zum Totalverlust im Jahr 1806: Das Haus fängt bei einem Unwetter Feuer, und in den Flammen gehen sämtliche Kirchenschätze aus Kevelaer verloren.

Mit den Franzosen ist nicht zu spaßen: Der Superior des Oratoriums wird am 17. Dezember 1792, dem Tag des Einmarsches in Kevelaer, um 100 Pfund Fleisch und 200 Pfund Brot erpresst. Der Franzosen-Trupp zieht am folgenden Tag wieder ab und kommt am 19. Dezember zurück. Er besetzt das Oratorianer-Kloster. Keiner der Insassen darf hinaus. Der Kommandierende verlangt von dem Kloster die Zahlung von 15,000 Pfund - eine ungeheuer hohe Summe Geldes. Bei Weigerung, so wird gedroht, werden vier Oratorianer als Geisel nach Frankreich abgeführt.

Die eingeschüchterten Klosterbewohner und helfende Einwohner Kevelaers zahlen 15,000 franz. Ds (beinahe 4,000 Thl.).

Viele Geistliche sind bereits Ende 1790 aus Frankreich geflohen, weil sie die Eidesleistung auf die neue Verfassung verweigern. In Goch leben 1794 mehr als 40 französische Priester, die bei den katholischen Einwohnern frei wohnen dürfen und von ihnen unterhalten werden. In Emmerich ist Johann Heinrich von Frankenberg, der Primas von Belgien und Erzbischof von Mecheln, untergetaucht.

Inzwischen schreitet im revolutionären Frankreich die "Dechristianisierung" voran. Geistliche und Ordensleute werden verfolgt. Die christliche Zeitrechnung wird am 2. September 1792 durch einen republikanischen Kalender mit einer 10-Tage-Woche ersetzt. Nicht genug: Das Christentum wird im November 1793 "offiziell abgeschafft". Alles Entscheidungen von kurzer Geltungsdauer: Ab 1806 ist der Kalender-Spuk vorbei. Dann gilt die alte Zeitrechnung wieder.

Was die Deutschen erwartet, falls es zu einer dauerhaften Besatzung kommt, wird also in Frankreich bereits vorexerziert und schließlich - zum Teil - auch am Niederrhein durchgesetzt: Öffentlicher Kult und alle Zeichen der Religion wie Kreuze werden verboten. Das Begräbnis muss ohne Totengeleit, Glockengeläut und Priester erledigt werden.

Prozessionen nach und in Kevelaer werden mit der Begründung abgeschafft, dass sich in ihrem Gefolge Gesinde herumtreibe, das ein "Frevel wider die göttliche Majestät wäre". Erst mit dem Konkordat, das Napoleon und Papst Pius VII. im Jahr 1801 unterzeichnen werden, werden solche absurden Beschränkungen aufhören. Danach darf wieder zum Gnadenbild gepilgert werden.

In Kevelaer wird die Bedrohung von Kirche und Gnadenort allerdings unterschätzt. Am 28. April 1793 zieht eine feierliche Dankprozession zur Gnadenkapelle: Das Gnadenbild, das man mitsamt den Silbersachen und dem Archiv vor dem Einfall der Franzosen versteckt hat, wird an seinen angestammten Platz zurückgebracht.

Die Gefahr ist aber nicht vorüber, sondern die Fremdherrschaft beginnt sich jetzt auszubreiten. 1794 ist das gesamte linke Rheinufer von den Franzosen besetzt.

1795 sind alle linksrheinischen Fürstentümer wie Geldern, Moers und Kleve Frankreich einverleibt.

Die 1803 zunächst in Frankreich vollzogene Säkularisation hätte ohne Napoleons Druck kaum eine solche Radikalität erreicht. Der Papst stört den Verweltlichungs-Prozess nicht durch Versuche, die geistlichen Fürstentümer im zerfallenden alten Reich zu retten, weil er als Reaktion noch weitergehende Einschränkungen und Verluste befürchtet.

Die

Menschen zwischen Rhein und Maas rechnen mittlerweile mit

langjähriger Besatzung - tatsächlich wird sie nur bis 1814 dauern. In

den 22 "Franzosen-Jahren" werden die Strukturen am Niederrhein auf den

Kopf gestellt. Das Land wird in Departements eingeteilt. Der Raum

Kevelaer zählt zum Roer-Departement mit der Hauptstadt Aachen.

Die

Menschen zwischen Rhein und Maas rechnen mittlerweile mit

langjähriger Besatzung - tatsächlich wird sie nur bis 1814 dauern. In

den 22 "Franzosen-Jahren" werden die Strukturen am Niederrhein auf den

Kopf gestellt. Das Land wird in Departements eingeteilt. Der Raum

Kevelaer zählt zum Roer-Departement mit der Hauptstadt Aachen.

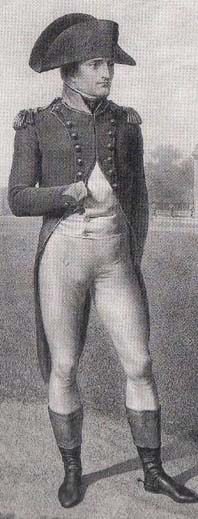

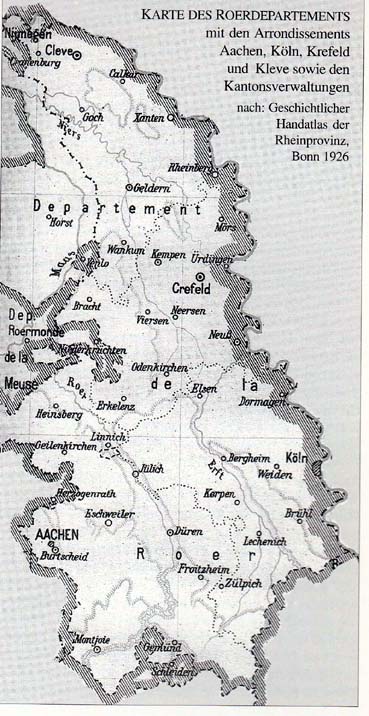

Das Roer-Departement: Kevelaer fehlt unerklärt auf dieser Karte. Abbildung zitiert aus: Jörg Becker/Karl-Heinz Tekath (Hrsg.), Franzosen am unteren Niederrhein. Heimat und Verkehrsverein Goch, 1994. S. 35

Das Roer-Departement besteht aus den vier Arrondissements Aachen, Köln, Krefeld und Kleve. Das Arrondissement Kleve hat zehn Kantone, nämlich Kleve, Kranenburg, Ravenstein, Gemert, Kalkar, Xanten, Goch, Horst, Wankum und Geldern. Zum Kanton Geldern gehören die Mairien (Gemeinden) Geldern, Veert, Pont, Walbeck, Arcen, Twisteden, Kevelaer, Wetten, Kapellen, Issum, Sevelen, Vernum, Nieukerk und Eyll.

Mit dem "Sonderfrieden von Basel" (1795) ist Preußen kein Kriegsgegner Frankreichs mehr. Preußen gibt klein bei, weil es wenigstens seine rechtsrheinischen Gebiete vor den französischen Truppen schützen will. Der preußische Teil des Herzogtums Geldern wird quasi an Frankreich abgetreten. Da ist Napoleon Bonaparte gerade 26 Jahre alt und bereits seit zwei Jahren Brigadegeneral. Nun wird er auch zum Oberbefehlshaber der französischen Armee in Oberitalien berufen.

Am 4. September 1797 hat Napoleon zwar die antichristliche Revolutionsphase in Frankreich beendet, aber im besetzten Rheinland herrschen immer noch raue Sitten: Ordensleute und Priester dürfen innerhalb der eroberten Gebiete nicht versetzt werden. Anfang 1798 wird allen geistlichen Gemeinschaften verboten, Novizen aufzunehmen. Wer bereits als Novize in einem Konvent lebt, darf keine Gelübde mehr ablegen und muss sein Kloster innerhalb von zwei Dekaden verlassen. Und: Am 2. April 1798 verbietet die Zentralverwaltung der Roer-Departements, zu dem Kevelaer zählt, alle kirchlichen Zeremonien außerhalb der Gotteshäuser.

Die Reformen werden durchgezogen. Der Adel verliert seine gutsherrlichen Rechte; Zünfte, Innungen und Gilden müssen sich auflösen (26. März 1798). In Kevelaer sind alle Schützengilden betroffen: St.-Antonius-Gilde, St.-Josefs-Bruderschaft, St.-Hubertus-Gilde und St.-Sebastianus-Gilde.

Als die französischen Verwalter nach Inventarlisten für Mobiliar und Gegenstände der Kerzen- und Gnadenkapelle verlangen, fällt die schriftliche Auskunft (4. Mai 1798) überaus dürftig aus. Den Grund kennen die Eingeweihten: Die meisten Kostbarbeiten und Kultgegenstände sind nach Nordstrand ins "Exil" gebracht worden - in eine scheinbare Sicherheit. Die Franzosen glauben der dürren vorgelegten Inventarliste nicht. Am 18. Mai verlangt Kommissar Molitor unter Zeugen nach einem alten Register, das den wahren Bestand aufzeigt - mit welchem Erfolg, ergibt sich aus den historischen Quellen nicht.

Das gesamte Rheinland ist ab 1804 politisch und administrativ in das französische Kaiserreich eingegliedert. Die Bevölkerung schert sich freilich nicht um die kalendarischen Absonderheiten französischer Zeitrechnung, sondern hält weitgehend an den Ereignissen des christlichen Kalenders mit seinen zahlreichen Feiertagen fest. Auf lokaler Ebene führt das zu einigen Verwicklungen zwischen zivilen und kirchlichen Gemeinden.

Trotz der Einschränkungen für die Kevelaer-Wallfahrt pilgern jährlich zunächst noch weit über 100.000 Menschen zum Gnadenbild der Trösterin der Betrübten. Allerdings fällt das Pilgeraufkommen bis zum Jahr 1811 auf seinen historischen Tiefstand von nur noch 86 Gruppen. Doch hierbei handelt es sich nur um einen quantitativen Wert ohne qualitative Bedeutung für die Kevelaer-Wallfahrt, wie sich schon sehr bald nach Beendigung der "Franzosenzeit" zeigen wird. Im übrigen ist im katholischen Rheinland kein aktiver Widerstand gegen die Besatzer festzustellen; vielmehr arrangiert sich die Bevölkerung zunehmend mit den Gegebenheiten, die die französische Administration mit sich bringt.

Kevelaer ist in jener Zeit unter den Orten des Niederrheins leicht privilegiert, weil hier der Katholizismus, den die französische Besatzungs-Verwaltung allerorten unterdrückt und bekämpft, relative Freiheiten genießt und christliche Kulthandlungen ausüben kann. So darf Bischof Berdolet an zwei Tagen im Jahr 1807 in Kevelaer das Sakrament der Firmung spenden.

Papst Pius VII. überreicht Kardinal Consalvi (l.) die Ratifizierungsbulle des Konkordats von 1801. Abbildung zitiert aus: Jörg Becker/Karl-Heinz Tekath (Hrsg.), Franzosen am unteren Niederrhein. Heimat und Verkehrsverein Goch, 1994. S. 45

Die katholische Kirche verlässt sich auf das Konkordat vom 15. Juli 1801, das Papst Pius VII. mit Napoleon geschlossen hat. Die daraus abgeleiteten Staatskirchenverträge (4. Mai 1802) führen auch in den vier linksrheinischen Departements zu radikalen Veränderungen: Die klösterlichen Institutionen werden aufgelöst sowie Bistümer, Pfarreien und Priesterseminare unter staatlicher Aufsicht neu geordnet.

Die Folgen dieses Konkordats wirken noch heute: Wegen der folgenden Konfiszierungen des Kirchenbesitzes übernimmt Anfang des 19. Jahrhunderts der Staat die Besoldung der Pfarrer und Bischöfe, womit die Kirche - finanziell gesehen - quasi zur "Staatskirche" und die Priester zu "Staatsdienern" werden. Die Geistlichen haben als Gegenleistung einen Treueeid gegenüber dem Staat zu leisten (die Rheinländer sind ab dem 18. Mai 1802 französische Bürger). Die Verpflichtung des Staates, den Einzug des Kirchenbesitzes zu entschädigen, führt noch 200 Jahre nach der Säkularisation in Deutschland zu Geldzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe an die deutschen Bistümer (Staatsdotationen).

Geschlossen und konfisziert werden 1802 am Niederrhein außer dem Oratorianer-Kloster in Kevelaer in Geldern die Klöster der der Karmeliter, Kapuziner, Karmelitessen, Augustinerinnen und Franziskanerinnen, in Weeze das Kloster Marienwasser, in Asperden das Zisterzienserinnenkloster Graefenthal und in Marienbaum das Birgitinenkloster. In panischer Sorge wird das Gnadenbild von Marienbaum zunächst nach Rees, dann für zwei Jahre in Xanten in Sicherheit gebracht.

Nachdem die französischen Besatzer das Oratorianer-Kloster in Kevelaer aufgehoben haben, muss es innerhalb von zehn Tagen geräumt werden. Einige Oratorianer-Patres bleiben in Kevelaer und wohnen nach ihrer Vertreibung aus dem heutigen Priesterhaus bei hilfsbereiten Bürgern.

Orator-Superior Melchior van Cleemputte († 1817), zugleich

Wallfahrtsrektor in Kevelaer, besteht in seiner Eigenschaft und Stellung

als Pfarrer von St. Antonius auf seinem Recht, die privaten Pfarrräume

weiterhin bewohnen zu dürfen. Damit wird das bereits konfiszierte

Klostergebäude zum "Pastorat" der Pfarrei St. Antonius, das unter dem

Schutz des Staates steht.

Orator-Superior Melchior van Cleemputte († 1817), zugleich

Wallfahrtsrektor in Kevelaer, besteht in seiner Eigenschaft und Stellung

als Pfarrer von St. Antonius auf seinem Recht, die privaten Pfarrräume

weiterhin bewohnen zu dürfen. Damit wird das bereits konfiszierte

Klostergebäude zum "Pastorat" der Pfarrei St. Antonius, das unter dem

Schutz des Staates steht.

Melchior van Cleemputte.

Das ist für das heutige Priesterhaus ein Glücksfall, denn der Immobilie hat die freie Versteigerung gedroht. Für diesen Fall haben sich viele Bürger aus Kevelaer spontan zusammengeschlossen, um das Kloster gemeinsam zu kaufen. Darüber ist ein notarieller Akt vom 10. Januar 1804 (vor Notar Franon Gueldres) abgeschlossen worden. Verwirklicht werden musste der der Kloster-Kauf durch die Bürger freilich nicht, denn die Immobilie verbleibt im Pfarrbesitz. Das Orator-Gebäude und die Gärten werden allerdings zeitweilig von der Bürgergruppe, die sich auf den Erwerb des Ensembles vorbereitet hat, gepachtet, bis die Eigentumsverhältnisse restlos geklärt sind.

Am 4. Juli 1802 werden überraschend die zum Kloster gehörende Gnadenkapelle und die KerzenkapeIle versiegelt. Die Prozession aus Amsterdam steht vor verschlossenen Türen. Am folgenden Tag erscheint Unterpräfect Dorsch von Cleve und lässt beide Kapellen entsiegeln und wieder öffnen.

Während im katholischen Spanien erbitterte Widerstandshandlungen gegen die französischen Besatzer fast zum Alltag gehören, ist es im Rheinland zunächst eher "ruhig" geblieben. Weniger der Ärger mit den Beschränkungen der Religionsausübung führt schließlich im Rheinland zu stärkerer Ablehnung der neuen Machthaber - vielmehr sind es die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lasten, die Napoleon - insbesondere im fünften Koalitionskrieg (bis 1809) - den Rheinländern zumutet.

Nun steht auch noch sein Russland-Feldzug vor der Tür. Das Roer-Departement wird steuerlich ausgepresst, um die militärischen Ambitionen des Korsen finanzieren zu können. Außerdem sind die Niederrheiner empört über den 1802 eingeführten allgemeinen Militärdienst, den man hier bisher nicht gekannt hat. Wehrpflichtig ist jeder Mann zwischen 20 und 25 Jahren. Erstaunlich: Von der Wehrpflicht befreit sind u.a. Theologiestudenten und Mitglieder des Klerus.

Seit dem 19. Februar 1806 sind die Kirchen und Klöster, die für den Pfarrgottesdienst oder auch aus anderen Gründen unentbehrlich sind, wieder freigegeben. Auch Wallfahrten mit Prozessionen sind wieder erlaubt, sofern die Pilger keine Diözesangrenze überschreiten müssen. Bis 1809 hat sich das Aufkommen weitgehend erholt: 140.000 Pilger werden in jenem Jahr gezählt.

Offene oder heimliche Zustimmung vieler Menschen am Niederrhein findet eine der Konsequenzen aus den französischen Kirchen-Enteignungen: Die Bistums-Leitungen sind nun "entfeudalisiert" - manche sprechen gar von "sozialisiert" und "demokratisiert". Der wohlhabende, meist adelige rheinische Klerus muss sich künftig mit karger Besoldung aus zunächst französischer, dann preußischer Staatskasse bescheiden. Die geistlichen Fürstentümer im verblichenen Heiligen Römischen Reich, die mit unangemessener Intensität über ungezählte Menschen haben Macht ausüben können, gehören endgültig der Vergangenheit an.

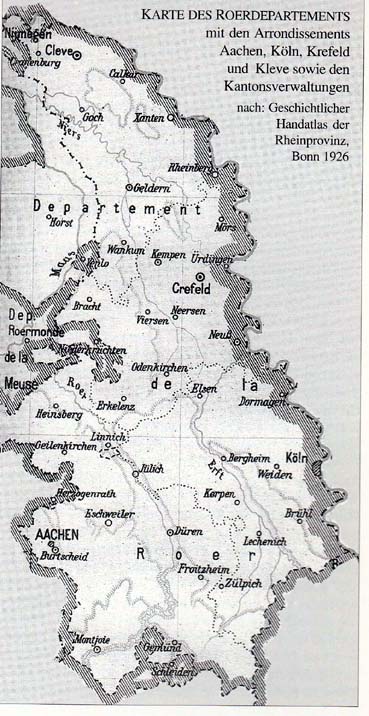

Napoleon schätzt - während seines

späteren Verbannungsaufenthalts auf der Insel St. Helena - selbst ein, dass sein

Gesetzeswerk Code civil, mit dem er nach der Einführung am 21.

März 1804 entscheidend zur Modernisierung Deutschlands beiträgt,

bedeutsamer ist als seine 60 Siege auf den Schlachtfeldern Europas.

Napoleon schätzt - während seines

späteren Verbannungsaufenthalts auf der Insel St. Helena - selbst ein, dass sein

Gesetzeswerk Code civil, mit dem er nach der Einführung am 21.

März 1804 entscheidend zur Modernisierung Deutschlands beiträgt,

bedeutsamer ist als seine 60 Siege auf den Schlachtfeldern Europas.

Titelblatt der ersten Ausgabe des "Code civil".

Abbildung zitiert aus: Horst Möller, Fürstenstaat oder Bürgernation. Deutschland 1763-1815, S. 561

Napoleon befindet sich auf der Höhe seiner Reputation und fühlt sich bereits als Schöpfer eines französischen Empires, das sich über ganz Europa erstreckt. Die während seiner Regentschaft nach dem Werk Code civil geschaffenen Gesetzesbücher sind beeindruckend: Zivilprozessordnung (Code de Procédure Civile, 1807), Handelsgesetzbuch (Code de Commerce, 1808), Strafprozessordnung (Code d'Instruction Criminelle, 1811) und Strafgesetzbuch (Code Pénal, 1811). Sein Gesetzeswerk wird heute als einmalig in der europäischen Rechtsgeschichte eingeschätzt.

Aber Napoleon ist nicht nur Staatsmann, sondern auch Feldherr mit dem Drang, über möglichst große Landflächen regieren zu können.

Kaiser Franz II. (* 1768, † 1835), der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, kommt Napoleon zuvor: Er nimmt 1804 den Titel eines erblichen Kaisers von Österreich an, gründet damit das Kaiserreich Österreich und stellt dem erwarteten Frankreich-Empire einen souveränen Staat entgegen. Dadurch soll Ranggleichheit mit Napoleons künftigem Kaiserreich hergestellt werden. Als Franz I. regiert der Monarch bis 1806 zusätzlich auch unter seinem Titel als "Erwählter Römischer Kaiser". In dem am 11. August 1804 proklamierten Kaiserreich Österreich sind alle habsburgischen Erblande zusammengefasst.

Einige Wochen zuvor, am 18. Mai 1804, hat der französische Senat den

Konsul Napoleon "durch die Gnade Gottes und die Gesetze der Republik zum

Kaiser der Franzosen" ausgerufen. Am 2. Dezember 1804 krönt sich in

Paris Napoleon Bonaparte in der Kirche Notre Dame selbst zum

Kaiser der Franzosen. Sein Kaisertum, das soll die Handlung wohl

ausdrücken, verdankt er sich selbst. Napoleon legt allerdings auch Wert

darauf, durch den Papst geweiht zu werden.

Einige Wochen zuvor, am 18. Mai 1804, hat der französische Senat den

Konsul Napoleon "durch die Gnade Gottes und die Gesetze der Republik zum

Kaiser der Franzosen" ausgerufen. Am 2. Dezember 1804 krönt sich in

Paris Napoleon Bonaparte in der Kirche Notre Dame selbst zum

Kaiser der Franzosen. Sein Kaisertum, das soll die Handlung wohl

ausdrücken, verdankt er sich selbst. Napoleon legt allerdings auch Wert

darauf, durch den Papst geweiht zu werden.

Krönung Napoleons zum Kaiser, Gemälde von Jacques Louis David (Ausschnitt).

Abbildung zitiert aus: Horst Möller, Fürstenstaat oder Bürgernation. Deutschland 1763-1815, S. 571

Napoleon tritt im Herbst 1804 eine Besichtigungsreise an und besucht auch die Städte Venlo, Straelen und Geldern, wo er auf Schloss Haag übernachtet.

Unterdessen geht das Gemetzel auf den Schlachtfeldern weiter. Bei Austerlitz schlagen Napoleons Truppen am 2. Dezember 1805 die österreichisch-russischen Armeen vernichtend. Österreich muss am 26. Dezember 1805 dem knallharten Friedensschluss von Preßburg zustimmen. Am 14. Oktober 1806 schlagen Napoleons Streitkräfte in der Dopppelschlacht von Jena und Auerstedt das preußische Heer und vernichten damit das alte Preußen: Wegen krasser Führungsfehler können französische Truppen in das Land einfallen, und das preußische Offizierskorps, einst Sinnbild für militärische Stärke und Disziplin, kapituliert auf jämmerliche Weise. Das alte Preußen ist Vergangenheit. König Friedrich Wilhelm III. flieht mit Familie und Hofstaat in den Osten seines Reichs. Die Soldaten des preußischen Heers sind in alle Winde zerstreut.

Am 27. Oktober 1806 reitet der Kaiser der Franzosen nach dem Sieg über die Preußen durch das Brandenburger Tor in Berlin. Preußen muss 1806 auf den Rest des Herzogtums Kleve verzichten; für den Herzog von Kleve und Berg bringt der Umbruch die Standeserhebung zum Großherzog von Berg und die Ausweitung des Großherzogtums mit sich.

Auslöser für radikale Veränderungen im Kräfteverhältnis sind vor allem die Gründung des Rheinbunds und das Ende des Deutschen Reichs. Der Rheinbund, quasi ein (kleineres) Ersatzgebilde für das nun untergegangene "Heilige Römische Reich Deutscher Nation", wird am 12. Juli 1806 in Paris gegründet. Konsequenterweise legt Kaiser Franz am 6. August 1806 die römische Kaiserkrone nieder, wozu ihn Napoleon zuvor ultimativ aufgefordert hat.

Sechs Reichsstände (z. B. Länder wie Bayern oder Württemberg) sind mit dem Kur-Erzkanzler - der den Titel eines "Fürsten Primas" annimmt - aus dem Verbund "Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation" ausgetreten. An die Stelle des Deutschen Reichs treten nun vier deutsche Staatengruppen, die den Rheinbund bilden. Als die frühere Großmacht Preußen 1806 kollabiert, treten in den folgenden zwei Jahren alle deutschen Staaten - außer Österreich, Rest-Preußen, Schwedisch-Pommern und Dänisch-Holstein - dem Rheinbund bei. Nun ist er ein Zusammenschluss von 39 Staaten mit 14,6 Millionen Einwohnern.

Der Rheinbund lebt allerdings von Frankreichs Gnaden. Die größeren Rheinbund-Staaten müssen Soldaten für die napoleonischen Armeen stellen, die von dem Korsen 1809 gegen Österreich, 1812 gegen Russland und 1812/13 gegen eine alliierte Armee aus Preußen und Russen eingesetzt werden.

Der bislang als unbesiegbare geltende Napoleon kehrt vom Winterfeldzug gegen Russland (1812) mit fast aufgeriebener Armee zurück. Trotzdem kann er eine neue Truppe rekrutieren, muss aber die Rückeroberung des Rheinlands durch ein wiedererstarktes Preußen hinnehmen (Völkerschlacht bei Leipzig, 16. bis 19. Oktober 1813; Rheinübergang der Preußen unter General Friedrich von Bülow bei Wesel, Dezember 1813).

Nun sind die "französischen Kevelaerer" wieder Preußen. Die Rheinländer greifen kaum ein und belassen es bei den meisten Veränderungen, die die Franzosen eingeführt haben.

Zeitgleich kommt es zur Völkerschlacht bei Leipzig (16. Oktober 1813). Unter französischem Befehl stehen 190.000 Soldaten (Franzosen, Sachsen, Badener, Württemberger, Schweizer, Italiener und Polen), unter alliierter Leitung warten über 200.000 Mann (Preußen, Österreicher, Russen und Schweden) auf den Angriffsbefehl. Es ist die größte militärische Konfrontation zweier Streitmächte in der bisherigen Kriegsgeschichte Europas.

Zunächst scheint es, als könne sich Napoleon behaupten. Seine Kavalleristen schaffen es sogar beinahe, die auf einem Beobachtungshügel versammelten Monarchen - Kaiser Franz II. von Österreich, Zar Alexander I. von Russland und Preußens König Friedrich Wilhelm III. - gefangen zu nehmen. Jedoch fahren Kosaken unverzüglich einen kühnen Gegenangriff und verhindern die Gefangennahme. Der scheinbare Sieg Napoleons in Leipzig ist in Wirklichkeit eine blutige Niederlage, die zum ersten Mal den preußischen Widerstand gegen die französische Besatzung massiv beflügelt.

Die napoleonische Herrschaft ist Ende 1813 vorbei, auch wenn Preußen am 18. Juni 1814 in der Schlacht von Waterloo doch noch ein letztes Mal gegen den Korsen ins Feld ziehen muss. Bereits im Frühjahr 1814 nimmt am Niederrhein die preußische Verwaltung ihre Arbeit auf. Der Rhein ist nun keine Grenze mehr. Jedoch nicht alle Niederrheiner sind darüber glücklich: Das überwiegend von Katholiken bewohnte Rheinland gehört nun zu einem Staat, in dem überwiegend Protestanten leben. Was von Preußen zu erwarten ist, wissen sie noch nicht.

Anfang 1814 wird der Niederrhein von den französischen Soldaten geräumt. Etwa am 12. Januar 1814 rücken die ersten Kosaken in einige Orte im heutigen Kreis Kleve ein, so auch in Twisteden. Sie gehören zu den mit Preußen Verbündeten. Am 13. Januar, gegen 11.30 Uhr, reiten die Kosaken auf ihren kleinen Pferden vom Harttor aus in die Stadt Geldern, wo die Soldaten stationiert werden.

Napoleon dankt ab. Die verbündeten Mächte schließen am 30. Mai 1814 mit dem neuen französischen König Ludwig XVIII. Frieden.

Auf dem Wiener Kongress, dessen Schlussakte vom 9. Juni 1815 datiert, wird die europäische Landkarte neu gezeichnet. Preußen tritt alle Gebiete westlich der Maas und einen Landstreifen von einer halben Meile Breite östlich des Flusses an das Königreich der Vereinigten Niederlande ab. Es ist der gleiche Grenzverlauf, der heute die Bundesrepublik Deutschland von den Niederlanden trennt. Die Preußen setzen die Einsprachigkeit durch und verlangen, dass die Einwohner deutsch sprechen.

Das wird Anfang der 1820er-Jahre auch der Bischof von Münster von seinen Pfarrern am Niederrhein verlangen, sobald das Gebiet zwischen Rhein und Maas von Aachen abgekoppelt und dem Bistum Münster zugeordnet ist. Dadurch geht allerdings das angestammte Niederländisch der westlichen Rheinländer im Laufe der Zeit verloren.

Das "französische" Bistum Aachen, dem Kevelaer zugeschlagen ist, wird aufgelöst. Der Niederrhein gehört nun, so verfügt es eine päpstliche Bulle vom 16. Juni 1821, zum Bistum Münster, was allerdings erst am 20. Oktober 1823 vollzogen wird.

Für die Wallfahrtsleitung in Kevelaer hat die "Franzosenzeit" bis heute einschneidende Nachwirkungen: Der Rektor der Kirchen am Kapellenplatz, der bis 1802 stets ein Orator-Herr, ein Pater aus dem Oratorianer-Kloster, gewesen ist, kommt seit der Säkularisation aus der Reihe der Weltpriester.

Der Versuch, mit dem Canisianer-Orden für die Wallfahrtsleitung eine neue Priester-Genossenschaft ins Leben zu rufen, hat nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. Canisianer sind zwar bis heute in Kevelaer engagiert, aber es handelt sich ausschließlich um Brüder und nicht um Geistliche.

Nach der Wiedereingliederung der Rheinlande in die preußische Provinzialverwaltung gelingt es zunächst kaum, preußisches Recht durchzusetzen. Der Code Napoléon (Code civil) ist in den rheinischen Departements mehr als nur akzeptiert.

Napoleons Gesetzeswerk macht den Korsen zu einem großen Reformer - zu

einem der Väter des modernen Deutschlands. Aber er ist es nicht allein.

Napoleons Gesetzeswerk macht den Korsen zu einem großen Reformer - zu

einem der Väter des modernen Deutschlands. Aber er ist es nicht allein.

Minister Hardenberg (l.), zum Stein.

Abbildung zitiert aus: Horst Möller, Fürstenstaat oder Bürgernation. Deutschland 1763-1815, S. 614, 615

Die preußischen Minister zum Stein (Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein, * 1770, † 1840) und Hardenberg (Karl August Freiherr von Hardenberg, * 1750, † 1822) haben längst Reformen in die preußische Politik und Gesellschaft eingebracht und sind dabei vom preußischen König stark unterstützt worden.

So sind nun alle Bürger Preußens vor dem Gesetz gleich; Leibeigenschaft und Frondienst gibt es nicht mehr. Kaufleute nutzen die Chancen, die die neue Gewerbefreiheit bietet. Und alle Bürger, die ins Erwerbsleben einsteigen, genießen das Recht der freien Berufswahl.

► 22 Jahre Herrschaft Napoleons über den Niederrhein | 1792 - 1814

Die Enteignung des gesamten Kirchenbesitzes in Frankreich

beginnt am 2. November 1789 auf Antrag des Ex-Bischofs von Autun,

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord († 1838): Die französische

Nationalversammlung erklärt das Kirchengut zum Nationaleigentum.

Die Enteignung des gesamten Kirchenbesitzes in Frankreich

beginnt am 2. November 1789 auf Antrag des Ex-Bischofs von Autun,

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord († 1838): Die französische

Nationalversammlung erklärt das Kirchengut zum Nationaleigentum.Napoleon Bonaparte. Abbildung zitiert aus: Jörg Becker/Karl-Heinz Tekath (Hrsg.), Franzosen am unteren Niederrhein. Heimat und Verkehrsverein Goch, 1994. S. 61

Als Entschädigung für diese umfassende Säkularisation des kirchlichen Eigentums sichert der Staat zu, den Pfarrern ein Staatsgehalt zu zahlen und die bis dahin von der Kirche getragene Armenfürsorge zu übernehmen.

1792 - Preußen und Österreich liegen mit Frankreich im Krieg. Am 17. Dezember 1792 besetzen französische Truppen Gebiete des Niederrheins und marschieren an diesem Tag auch in Kevelaer ein.

Unter General Mirande steht die französische Nord-Armee entlang der Maas. Von dort aus fallen die Franzosen zu Raubzügen ins Gelderland ein, aus dem sich preußische Streitkräfte nach der militärischen Niederlage der Österreicher bei Jülich (3. November 1794) völlig zurückziehen werden.

Das gesamte linke Rheinland wird im Frieden von Basel (5. April 1795) zunächst vorläufig und im Frieden von Lunéville (9. Februar 1801) völkerrechtlich vom deutschen Kaiserreich an Frankreich abgetreten.

Wenige Monate vor der Besetzung Kevelaers Ende 1792 haben die Gläubigen in einer Prozession das 150. Stiftungsjahr der Wallfahrt zur "Trösterin der Betrübten" gefeiert (9. Juli). Allerdings: Kirchenschätze aus dem Wallfahrtsort werden in Sorge vor Vernichtung oder Konfiszierung durch die Franzosen zur Nordsee-Insel Nordstrand gebracht. Zwölf Karren, vollgepackt mit Kelchen, Kerzenhaltern, Monstranzen und Kleinodien, rollen nach Norden, und sie kommen auch unversehrt auf Nordstrand an. Dort lagern sie 16 Jahre lang in einem Haus der Oratorianer - bis zum Totalverlust im Jahr 1806: Das Haus fängt bei einem Unwetter Feuer, und in den Flammen gehen sämtliche Kirchenschätze aus Kevelaer verloren.

Mit den Franzosen ist nicht zu spaßen: Der Superior des Oratoriums wird am 17. Dezember 1792, dem Tag des Einmarsches in Kevelaer, um 100 Pfund Fleisch und 200 Pfund Brot erpresst. Der Franzosen-Trupp zieht am folgenden Tag wieder ab und kommt am 19. Dezember zurück. Er besetzt das Oratorianer-Kloster. Keiner der Insassen darf hinaus. Der Kommandierende verlangt von dem Kloster die Zahlung von 15,000 Pfund - eine ungeheuer hohe Summe Geldes. Bei Weigerung, so wird gedroht, werden vier Oratorianer als Geisel nach Frankreich abgeführt.

Die eingeschüchterten Klosterbewohner und helfende Einwohner Kevelaers zahlen 15,000 franz. Ds (beinahe 4,000 Thl.).

Viele Geistliche sind bereits Ende 1790 aus Frankreich geflohen, weil sie die Eidesleistung auf die neue Verfassung verweigern. In Goch leben 1794 mehr als 40 französische Priester, die bei den katholischen Einwohnern frei wohnen dürfen und von ihnen unterhalten werden. In Emmerich ist Johann Heinrich von Frankenberg, der Primas von Belgien und Erzbischof von Mecheln, untergetaucht.

Inzwischen schreitet im revolutionären Frankreich die "Dechristianisierung" voran. Geistliche und Ordensleute werden verfolgt. Die christliche Zeitrechnung wird am 2. September 1792 durch einen republikanischen Kalender mit einer 10-Tage-Woche ersetzt. Nicht genug: Das Christentum wird im November 1793 "offiziell abgeschafft". Alles Entscheidungen von kurzer Geltungsdauer: Ab 1806 ist der Kalender-Spuk vorbei. Dann gilt die alte Zeitrechnung wieder.

Was die Deutschen erwartet, falls es zu einer dauerhaften Besatzung kommt, wird also in Frankreich bereits vorexerziert und schließlich - zum Teil - auch am Niederrhein durchgesetzt: Öffentlicher Kult und alle Zeichen der Religion wie Kreuze werden verboten. Das Begräbnis muss ohne Totengeleit, Glockengeläut und Priester erledigt werden.

Prozessionen nach und in Kevelaer werden mit der Begründung abgeschafft, dass sich in ihrem Gefolge Gesinde herumtreibe, das ein "Frevel wider die göttliche Majestät wäre". Erst mit dem Konkordat, das Napoleon und Papst Pius VII. im Jahr 1801 unterzeichnen werden, werden solche absurden Beschränkungen aufhören. Danach darf wieder zum Gnadenbild gepilgert werden.

In Kevelaer wird die Bedrohung von Kirche und Gnadenort allerdings unterschätzt. Am 28. April 1793 zieht eine feierliche Dankprozession zur Gnadenkapelle: Das Gnadenbild, das man mitsamt den Silbersachen und dem Archiv vor dem Einfall der Franzosen versteckt hat, wird an seinen angestammten Platz zurückgebracht.

Die Gefahr ist aber nicht vorüber, sondern die Fremdherrschaft beginnt sich jetzt auszubreiten. 1794 ist das gesamte linke Rheinufer von den Franzosen besetzt.

1795 sind alle linksrheinischen Fürstentümer wie Geldern, Moers und Kleve Frankreich einverleibt.

Die 1803 zunächst in Frankreich vollzogene Säkularisation hätte ohne Napoleons Druck kaum eine solche Radikalität erreicht. Der Papst stört den Verweltlichungs-Prozess nicht durch Versuche, die geistlichen Fürstentümer im zerfallenden alten Reich zu retten, weil er als Reaktion noch weitergehende Einschränkungen und Verluste befürchtet.

Die

Menschen zwischen Rhein und Maas rechnen mittlerweile mit

langjähriger Besatzung - tatsächlich wird sie nur bis 1814 dauern. In

den 22 "Franzosen-Jahren" werden die Strukturen am Niederrhein auf den

Kopf gestellt. Das Land wird in Departements eingeteilt. Der Raum

Kevelaer zählt zum Roer-Departement mit der Hauptstadt Aachen.

Die

Menschen zwischen Rhein und Maas rechnen mittlerweile mit

langjähriger Besatzung - tatsächlich wird sie nur bis 1814 dauern. In

den 22 "Franzosen-Jahren" werden die Strukturen am Niederrhein auf den

Kopf gestellt. Das Land wird in Departements eingeteilt. Der Raum

Kevelaer zählt zum Roer-Departement mit der Hauptstadt Aachen. Das Roer-Departement: Kevelaer fehlt unerklärt auf dieser Karte. Abbildung zitiert aus: Jörg Becker/Karl-Heinz Tekath (Hrsg.), Franzosen am unteren Niederrhein. Heimat und Verkehrsverein Goch, 1994. S. 35

Das Roer-Departement besteht aus den vier Arrondissements Aachen, Köln, Krefeld und Kleve. Das Arrondissement Kleve hat zehn Kantone, nämlich Kleve, Kranenburg, Ravenstein, Gemert, Kalkar, Xanten, Goch, Horst, Wankum und Geldern. Zum Kanton Geldern gehören die Mairien (Gemeinden) Geldern, Veert, Pont, Walbeck, Arcen, Twisteden, Kevelaer, Wetten, Kapellen, Issum, Sevelen, Vernum, Nieukerk und Eyll.

Mit dem "Sonderfrieden von Basel" (1795) ist Preußen kein Kriegsgegner Frankreichs mehr. Preußen gibt klein bei, weil es wenigstens seine rechtsrheinischen Gebiete vor den französischen Truppen schützen will. Der preußische Teil des Herzogtums Geldern wird quasi an Frankreich abgetreten. Da ist Napoleon Bonaparte gerade 26 Jahre alt und bereits seit zwei Jahren Brigadegeneral. Nun wird er auch zum Oberbefehlshaber der französischen Armee in Oberitalien berufen.

Am 4. September 1797 hat Napoleon zwar die antichristliche Revolutionsphase in Frankreich beendet, aber im besetzten Rheinland herrschen immer noch raue Sitten: Ordensleute und Priester dürfen innerhalb der eroberten Gebiete nicht versetzt werden. Anfang 1798 wird allen geistlichen Gemeinschaften verboten, Novizen aufzunehmen. Wer bereits als Novize in einem Konvent lebt, darf keine Gelübde mehr ablegen und muss sein Kloster innerhalb von zwei Dekaden verlassen. Und: Am 2. April 1798 verbietet die Zentralverwaltung der Roer-Departements, zu dem Kevelaer zählt, alle kirchlichen Zeremonien außerhalb der Gotteshäuser.

Die Reformen werden durchgezogen. Der Adel verliert seine gutsherrlichen Rechte; Zünfte, Innungen und Gilden müssen sich auflösen (26. März 1798). In Kevelaer sind alle Schützengilden betroffen: St.-Antonius-Gilde, St.-Josefs-Bruderschaft, St.-Hubertus-Gilde und St.-Sebastianus-Gilde.

Als die französischen Verwalter nach Inventarlisten für Mobiliar und Gegenstände der Kerzen- und Gnadenkapelle verlangen, fällt die schriftliche Auskunft (4. Mai 1798) überaus dürftig aus. Den Grund kennen die Eingeweihten: Die meisten Kostbarbeiten und Kultgegenstände sind nach Nordstrand ins "Exil" gebracht worden - in eine scheinbare Sicherheit. Die Franzosen glauben der dürren vorgelegten Inventarliste nicht. Am 18. Mai verlangt Kommissar Molitor unter Zeugen nach einem alten Register, das den wahren Bestand aufzeigt - mit welchem Erfolg, ergibt sich aus den historischen Quellen nicht.

Das gesamte Rheinland ist ab 1804 politisch und administrativ in das französische Kaiserreich eingegliedert. Die Bevölkerung schert sich freilich nicht um die kalendarischen Absonderheiten französischer Zeitrechnung, sondern hält weitgehend an den Ereignissen des christlichen Kalenders mit seinen zahlreichen Feiertagen fest. Auf lokaler Ebene führt das zu einigen Verwicklungen zwischen zivilen und kirchlichen Gemeinden.

Trotz der Einschränkungen für die Kevelaer-Wallfahrt pilgern jährlich zunächst noch weit über 100.000 Menschen zum Gnadenbild der Trösterin der Betrübten. Allerdings fällt das Pilgeraufkommen bis zum Jahr 1811 auf seinen historischen Tiefstand von nur noch 86 Gruppen. Doch hierbei handelt es sich nur um einen quantitativen Wert ohne qualitative Bedeutung für die Kevelaer-Wallfahrt, wie sich schon sehr bald nach Beendigung der "Franzosenzeit" zeigen wird. Im übrigen ist im katholischen Rheinland kein aktiver Widerstand gegen die Besatzer festzustellen; vielmehr arrangiert sich die Bevölkerung zunehmend mit den Gegebenheiten, die die französische Administration mit sich bringt.

Kevelaer ist in jener Zeit unter den Orten des Niederrheins leicht privilegiert, weil hier der Katholizismus, den die französische Besatzungs-Verwaltung allerorten unterdrückt und bekämpft, relative Freiheiten genießt und christliche Kulthandlungen ausüben kann. So darf Bischof Berdolet an zwei Tagen im Jahr 1807 in Kevelaer das Sakrament der Firmung spenden.

Papst Pius VII. überreicht Kardinal Consalvi (l.) die Ratifizierungsbulle des Konkordats von 1801. Abbildung zitiert aus: Jörg Becker/Karl-Heinz Tekath (Hrsg.), Franzosen am unteren Niederrhein. Heimat und Verkehrsverein Goch, 1994. S. 45

Die katholische Kirche verlässt sich auf das Konkordat vom 15. Juli 1801, das Papst Pius VII. mit Napoleon geschlossen hat. Die daraus abgeleiteten Staatskirchenverträge (4. Mai 1802) führen auch in den vier linksrheinischen Departements zu radikalen Veränderungen: Die klösterlichen Institutionen werden aufgelöst sowie Bistümer, Pfarreien und Priesterseminare unter staatlicher Aufsicht neu geordnet.

Die Folgen dieses Konkordats wirken noch heute: Wegen der folgenden Konfiszierungen des Kirchenbesitzes übernimmt Anfang des 19. Jahrhunderts der Staat die Besoldung der Pfarrer und Bischöfe, womit die Kirche - finanziell gesehen - quasi zur "Staatskirche" und die Priester zu "Staatsdienern" werden. Die Geistlichen haben als Gegenleistung einen Treueeid gegenüber dem Staat zu leisten (die Rheinländer sind ab dem 18. Mai 1802 französische Bürger). Die Verpflichtung des Staates, den Einzug des Kirchenbesitzes zu entschädigen, führt noch 200 Jahre nach der Säkularisation in Deutschland zu Geldzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe an die deutschen Bistümer (Staatsdotationen).

Geschlossen und konfisziert werden 1802 am Niederrhein außer dem Oratorianer-Kloster in Kevelaer in Geldern die Klöster der der Karmeliter, Kapuziner, Karmelitessen, Augustinerinnen und Franziskanerinnen, in Weeze das Kloster Marienwasser, in Asperden das Zisterzienserinnenkloster Graefenthal und in Marienbaum das Birgitinenkloster. In panischer Sorge wird das Gnadenbild von Marienbaum zunächst nach Rees, dann für zwei Jahre in Xanten in Sicherheit gebracht.

Nachdem die französischen Besatzer das Oratorianer-Kloster in Kevelaer aufgehoben haben, muss es innerhalb von zehn Tagen geräumt werden. Einige Oratorianer-Patres bleiben in Kevelaer und wohnen nach ihrer Vertreibung aus dem heutigen Priesterhaus bei hilfsbereiten Bürgern.

Orator-Superior Melchior van Cleemputte († 1817), zugleich

Wallfahrtsrektor in Kevelaer, besteht in seiner Eigenschaft und Stellung

als Pfarrer von St. Antonius auf seinem Recht, die privaten Pfarrräume

weiterhin bewohnen zu dürfen. Damit wird das bereits konfiszierte

Klostergebäude zum "Pastorat" der Pfarrei St. Antonius, das unter dem

Schutz des Staates steht.

Orator-Superior Melchior van Cleemputte († 1817), zugleich

Wallfahrtsrektor in Kevelaer, besteht in seiner Eigenschaft und Stellung

als Pfarrer von St. Antonius auf seinem Recht, die privaten Pfarrräume

weiterhin bewohnen zu dürfen. Damit wird das bereits konfiszierte

Klostergebäude zum "Pastorat" der Pfarrei St. Antonius, das unter dem

Schutz des Staates steht.Melchior van Cleemputte.

Das ist für das heutige Priesterhaus ein Glücksfall, denn der Immobilie hat die freie Versteigerung gedroht. Für diesen Fall haben sich viele Bürger aus Kevelaer spontan zusammengeschlossen, um das Kloster gemeinsam zu kaufen. Darüber ist ein notarieller Akt vom 10. Januar 1804 (vor Notar Franon Gueldres) abgeschlossen worden. Verwirklicht werden musste der der Kloster-Kauf durch die Bürger freilich nicht, denn die Immobilie verbleibt im Pfarrbesitz. Das Orator-Gebäude und die Gärten werden allerdings zeitweilig von der Bürgergruppe, die sich auf den Erwerb des Ensembles vorbereitet hat, gepachtet, bis die Eigentumsverhältnisse restlos geklärt sind.

Am 4. Juli 1802 werden überraschend die zum Kloster gehörende Gnadenkapelle und die KerzenkapeIle versiegelt. Die Prozession aus Amsterdam steht vor verschlossenen Türen. Am folgenden Tag erscheint Unterpräfect Dorsch von Cleve und lässt beide Kapellen entsiegeln und wieder öffnen.

Während im katholischen Spanien erbitterte Widerstandshandlungen gegen die französischen Besatzer fast zum Alltag gehören, ist es im Rheinland zunächst eher "ruhig" geblieben. Weniger der Ärger mit den Beschränkungen der Religionsausübung führt schließlich im Rheinland zu stärkerer Ablehnung der neuen Machthaber - vielmehr sind es die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lasten, die Napoleon - insbesondere im fünften Koalitionskrieg (bis 1809) - den Rheinländern zumutet.

Nun steht auch noch sein Russland-Feldzug vor der Tür. Das Roer-Departement wird steuerlich ausgepresst, um die militärischen Ambitionen des Korsen finanzieren zu können. Außerdem sind die Niederrheiner empört über den 1802 eingeführten allgemeinen Militärdienst, den man hier bisher nicht gekannt hat. Wehrpflichtig ist jeder Mann zwischen 20 und 25 Jahren. Erstaunlich: Von der Wehrpflicht befreit sind u.a. Theologiestudenten und Mitglieder des Klerus.

Seit dem 19. Februar 1806 sind die Kirchen und Klöster, die für den Pfarrgottesdienst oder auch aus anderen Gründen unentbehrlich sind, wieder freigegeben. Auch Wallfahrten mit Prozessionen sind wieder erlaubt, sofern die Pilger keine Diözesangrenze überschreiten müssen. Bis 1809 hat sich das Aufkommen weitgehend erholt: 140.000 Pilger werden in jenem Jahr gezählt.

Offene oder heimliche Zustimmung vieler Menschen am Niederrhein findet eine der Konsequenzen aus den französischen Kirchen-Enteignungen: Die Bistums-Leitungen sind nun "entfeudalisiert" - manche sprechen gar von "sozialisiert" und "demokratisiert". Der wohlhabende, meist adelige rheinische Klerus muss sich künftig mit karger Besoldung aus zunächst französischer, dann preußischer Staatskasse bescheiden. Die geistlichen Fürstentümer im verblichenen Heiligen Römischen Reich, die mit unangemessener Intensität über ungezählte Menschen haben Macht ausüben können, gehören endgültig der Vergangenheit an.

Napoleon schätzt - während seines

späteren Verbannungsaufenthalts auf der Insel St. Helena - selbst ein, dass sein

Gesetzeswerk Code civil, mit dem er nach der Einführung am 21.

März 1804 entscheidend zur Modernisierung Deutschlands beiträgt,

bedeutsamer ist als seine 60 Siege auf den Schlachtfeldern Europas.

Napoleon schätzt - während seines

späteren Verbannungsaufenthalts auf der Insel St. Helena - selbst ein, dass sein

Gesetzeswerk Code civil, mit dem er nach der Einführung am 21.

März 1804 entscheidend zur Modernisierung Deutschlands beiträgt,

bedeutsamer ist als seine 60 Siege auf den Schlachtfeldern Europas.

Titelblatt der ersten Ausgabe des "Code civil".

Abbildung zitiert aus: Horst Möller, Fürstenstaat oder Bürgernation. Deutschland 1763-1815, S. 561

Napoleon befindet sich auf der Höhe seiner Reputation und fühlt sich bereits als Schöpfer eines französischen Empires, das sich über ganz Europa erstreckt. Die während seiner Regentschaft nach dem Werk Code civil geschaffenen Gesetzesbücher sind beeindruckend: Zivilprozessordnung (Code de Procédure Civile, 1807), Handelsgesetzbuch (Code de Commerce, 1808), Strafprozessordnung (Code d'Instruction Criminelle, 1811) und Strafgesetzbuch (Code Pénal, 1811). Sein Gesetzeswerk wird heute als einmalig in der europäischen Rechtsgeschichte eingeschätzt.

Aber Napoleon ist nicht nur Staatsmann, sondern auch Feldherr mit dem Drang, über möglichst große Landflächen regieren zu können.

Kaiser Franz II. (* 1768, † 1835), der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, kommt Napoleon zuvor: Er nimmt 1804 den Titel eines erblichen Kaisers von Österreich an, gründet damit das Kaiserreich Österreich und stellt dem erwarteten Frankreich-Empire einen souveränen Staat entgegen. Dadurch soll Ranggleichheit mit Napoleons künftigem Kaiserreich hergestellt werden. Als Franz I. regiert der Monarch bis 1806 zusätzlich auch unter seinem Titel als "Erwählter Römischer Kaiser". In dem am 11. August 1804 proklamierten Kaiserreich Österreich sind alle habsburgischen Erblande zusammengefasst.

Einige Wochen zuvor, am 18. Mai 1804, hat der französische Senat den

Konsul Napoleon "durch die Gnade Gottes und die Gesetze der Republik zum

Kaiser der Franzosen" ausgerufen. Am 2. Dezember 1804 krönt sich in

Paris Napoleon Bonaparte in der Kirche Notre Dame selbst zum

Kaiser der Franzosen. Sein Kaisertum, das soll die Handlung wohl

ausdrücken, verdankt er sich selbst. Napoleon legt allerdings auch Wert

darauf, durch den Papst geweiht zu werden.

Einige Wochen zuvor, am 18. Mai 1804, hat der französische Senat den

Konsul Napoleon "durch die Gnade Gottes und die Gesetze der Republik zum

Kaiser der Franzosen" ausgerufen. Am 2. Dezember 1804 krönt sich in

Paris Napoleon Bonaparte in der Kirche Notre Dame selbst zum

Kaiser der Franzosen. Sein Kaisertum, das soll die Handlung wohl

ausdrücken, verdankt er sich selbst. Napoleon legt allerdings auch Wert

darauf, durch den Papst geweiht zu werden.Krönung Napoleons zum Kaiser, Gemälde von Jacques Louis David (Ausschnitt).

Abbildung zitiert aus: Horst Möller, Fürstenstaat oder Bürgernation. Deutschland 1763-1815, S. 571

Napoleon tritt im Herbst 1804 eine Besichtigungsreise an und besucht auch die Städte Venlo, Straelen und Geldern, wo er auf Schloss Haag übernachtet.

Unterdessen geht das Gemetzel auf den Schlachtfeldern weiter. Bei Austerlitz schlagen Napoleons Truppen am 2. Dezember 1805 die österreichisch-russischen Armeen vernichtend. Österreich muss am 26. Dezember 1805 dem knallharten Friedensschluss von Preßburg zustimmen. Am 14. Oktober 1806 schlagen Napoleons Streitkräfte in der Dopppelschlacht von Jena und Auerstedt das preußische Heer und vernichten damit das alte Preußen: Wegen krasser Führungsfehler können französische Truppen in das Land einfallen, und das preußische Offizierskorps, einst Sinnbild für militärische Stärke und Disziplin, kapituliert auf jämmerliche Weise. Das alte Preußen ist Vergangenheit. König Friedrich Wilhelm III. flieht mit Familie und Hofstaat in den Osten seines Reichs. Die Soldaten des preußischen Heers sind in alle Winde zerstreut.

Am 27. Oktober 1806 reitet der Kaiser der Franzosen nach dem Sieg über die Preußen durch das Brandenburger Tor in Berlin. Preußen muss 1806 auf den Rest des Herzogtums Kleve verzichten; für den Herzog von Kleve und Berg bringt der Umbruch die Standeserhebung zum Großherzog von Berg und die Ausweitung des Großherzogtums mit sich.

Auslöser für radikale Veränderungen im Kräfteverhältnis sind vor allem die Gründung des Rheinbunds und das Ende des Deutschen Reichs. Der Rheinbund, quasi ein (kleineres) Ersatzgebilde für das nun untergegangene "Heilige Römische Reich Deutscher Nation", wird am 12. Juli 1806 in Paris gegründet. Konsequenterweise legt Kaiser Franz am 6. August 1806 die römische Kaiserkrone nieder, wozu ihn Napoleon zuvor ultimativ aufgefordert hat.

Sechs Reichsstände (z. B. Länder wie Bayern oder Württemberg) sind mit dem Kur-Erzkanzler - der den Titel eines "Fürsten Primas" annimmt - aus dem Verbund "Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation" ausgetreten. An die Stelle des Deutschen Reichs treten nun vier deutsche Staatengruppen, die den Rheinbund bilden. Als die frühere Großmacht Preußen 1806 kollabiert, treten in den folgenden zwei Jahren alle deutschen Staaten - außer Österreich, Rest-Preußen, Schwedisch-Pommern und Dänisch-Holstein - dem Rheinbund bei. Nun ist er ein Zusammenschluss von 39 Staaten mit 14,6 Millionen Einwohnern.

Der Rheinbund lebt allerdings von Frankreichs Gnaden. Die größeren Rheinbund-Staaten müssen Soldaten für die napoleonischen Armeen stellen, die von dem Korsen 1809 gegen Österreich, 1812 gegen Russland und 1812/13 gegen eine alliierte Armee aus Preußen und Russen eingesetzt werden.

Der bislang als unbesiegbare geltende Napoleon kehrt vom Winterfeldzug gegen Russland (1812) mit fast aufgeriebener Armee zurück. Trotzdem kann er eine neue Truppe rekrutieren, muss aber die Rückeroberung des Rheinlands durch ein wiedererstarktes Preußen hinnehmen (Völkerschlacht bei Leipzig, 16. bis 19. Oktober 1813; Rheinübergang der Preußen unter General Friedrich von Bülow bei Wesel, Dezember 1813).

Nun sind die "französischen Kevelaerer" wieder Preußen. Die Rheinländer greifen kaum ein und belassen es bei den meisten Veränderungen, die die Franzosen eingeführt haben.

Zeitgleich kommt es zur Völkerschlacht bei Leipzig (16. Oktober 1813). Unter französischem Befehl stehen 190.000 Soldaten (Franzosen, Sachsen, Badener, Württemberger, Schweizer, Italiener und Polen), unter alliierter Leitung warten über 200.000 Mann (Preußen, Österreicher, Russen und Schweden) auf den Angriffsbefehl. Es ist die größte militärische Konfrontation zweier Streitmächte in der bisherigen Kriegsgeschichte Europas.

Zunächst scheint es, als könne sich Napoleon behaupten. Seine Kavalleristen schaffen es sogar beinahe, die auf einem Beobachtungshügel versammelten Monarchen - Kaiser Franz II. von Österreich, Zar Alexander I. von Russland und Preußens König Friedrich Wilhelm III. - gefangen zu nehmen. Jedoch fahren Kosaken unverzüglich einen kühnen Gegenangriff und verhindern die Gefangennahme. Der scheinbare Sieg Napoleons in Leipzig ist in Wirklichkeit eine blutige Niederlage, die zum ersten Mal den preußischen Widerstand gegen die französische Besatzung massiv beflügelt.

Die napoleonische Herrschaft ist Ende 1813 vorbei, auch wenn Preußen am 18. Juni 1814 in der Schlacht von Waterloo doch noch ein letztes Mal gegen den Korsen ins Feld ziehen muss. Bereits im Frühjahr 1814 nimmt am Niederrhein die preußische Verwaltung ihre Arbeit auf. Der Rhein ist nun keine Grenze mehr. Jedoch nicht alle Niederrheiner sind darüber glücklich: Das überwiegend von Katholiken bewohnte Rheinland gehört nun zu einem Staat, in dem überwiegend Protestanten leben. Was von Preußen zu erwarten ist, wissen sie noch nicht.

Anfang 1814 wird der Niederrhein von den französischen Soldaten geräumt. Etwa am 12. Januar 1814 rücken die ersten Kosaken in einige Orte im heutigen Kreis Kleve ein, so auch in Twisteden. Sie gehören zu den mit Preußen Verbündeten. Am 13. Januar, gegen 11.30 Uhr, reiten die Kosaken auf ihren kleinen Pferden vom Harttor aus in die Stadt Geldern, wo die Soldaten stationiert werden.

Napoleon dankt ab. Die verbündeten Mächte schließen am 30. Mai 1814 mit dem neuen französischen König Ludwig XVIII. Frieden.

Auf dem Wiener Kongress, dessen Schlussakte vom 9. Juni 1815 datiert, wird die europäische Landkarte neu gezeichnet. Preußen tritt alle Gebiete westlich der Maas und einen Landstreifen von einer halben Meile Breite östlich des Flusses an das Königreich der Vereinigten Niederlande ab. Es ist der gleiche Grenzverlauf, der heute die Bundesrepublik Deutschland von den Niederlanden trennt. Die Preußen setzen die Einsprachigkeit durch und verlangen, dass die Einwohner deutsch sprechen.

Das wird Anfang der 1820er-Jahre auch der Bischof von Münster von seinen Pfarrern am Niederrhein verlangen, sobald das Gebiet zwischen Rhein und Maas von Aachen abgekoppelt und dem Bistum Münster zugeordnet ist. Dadurch geht allerdings das angestammte Niederländisch der westlichen Rheinländer im Laufe der Zeit verloren.

Das "französische" Bistum Aachen, dem Kevelaer zugeschlagen ist, wird aufgelöst. Der Niederrhein gehört nun, so verfügt es eine päpstliche Bulle vom 16. Juni 1821, zum Bistum Münster, was allerdings erst am 20. Oktober 1823 vollzogen wird.

Für die Wallfahrtsleitung in Kevelaer hat die "Franzosenzeit" bis heute einschneidende Nachwirkungen: Der Rektor der Kirchen am Kapellenplatz, der bis 1802 stets ein Orator-Herr, ein Pater aus dem Oratorianer-Kloster, gewesen ist, kommt seit der Säkularisation aus der Reihe der Weltpriester.

Der Versuch, mit dem Canisianer-Orden für die Wallfahrtsleitung eine neue Priester-Genossenschaft ins Leben zu rufen, hat nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. Canisianer sind zwar bis heute in Kevelaer engagiert, aber es handelt sich ausschließlich um Brüder und nicht um Geistliche.

Nach der Wiedereingliederung der Rheinlande in die preußische Provinzialverwaltung gelingt es zunächst kaum, preußisches Recht durchzusetzen. Der Code Napoléon (Code civil) ist in den rheinischen Departements mehr als nur akzeptiert.

Napoleons Gesetzeswerk macht den Korsen zu einem großen Reformer - zu

einem der Väter des modernen Deutschlands. Aber er ist es nicht allein.

Napoleons Gesetzeswerk macht den Korsen zu einem großen Reformer - zu

einem der Väter des modernen Deutschlands. Aber er ist es nicht allein.

Minister Hardenberg (l.), zum Stein.

Abbildung zitiert aus: Horst Möller, Fürstenstaat oder Bürgernation. Deutschland 1763-1815, S. 614, 615

Die preußischen Minister zum Stein (Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein, * 1770, † 1840) und Hardenberg (Karl August Freiherr von Hardenberg, * 1750, † 1822) haben längst Reformen in die preußische Politik und Gesellschaft eingebracht und sind dabei vom preußischen König stark unterstützt worden.

So sind nun alle Bürger Preußens vor dem Gesetz gleich; Leibeigenschaft und Frondienst gibt es nicht mehr. Kaufleute nutzen die Chancen, die die neue Gewerbefreiheit bietet. Und alle Bürger, die ins Erwerbsleben einsteigen, genießen das Recht der freien Berufswahl.

|

|

| Für dieses Dossier wurde u.a. folgende Literatur

benutzt: • Jörg Becker/Karl-Heinz Tekath (Hrsg.), 1794-1814, Franzosen am unteren Niederrhein. Heimat- und Verkehrsverein Goch, 1994. • Ludwig Bergmann (Kleve), Wallfahrtsorte und Wallfahrtsbrauchtum am unteren Niederrhein. Werden und Wachsen einer Kultlandschaft (Doktorarbeit). Kevelaer 1949. • Peter Dohms, Rheinische Katholiken unter Preussischer Herrschaft - Die Geschichte der Kevelaer-Wallfahrt im Kreis Neuss. Meerbusch 1993. • Alois van Doornick, Hermann Toonen, Rudi van Bühren, 450 Jahre St. Antonius-Gilde, Romfahrt 1994 19. bis 27. März. Kevelaer 1994. • Irene Feldmann, Der Niederrhein in der "Franzosenzeit". Die französische Verwaltung im Departement Roer 1798 - 1814. In: Dieter Geuenich, Der Kulturraum Niederrhein. Bd. 2. Im 19. und 20. Jahrhundert. Bottrop/Essen 1997. • Irmgard Hantsche, Vom Flickenteppich zur Rheinprovinz. Die Veränderung der politischen Landkarte am Niederrhein um 1800. In: Dieter Geuenich, Der Kulturraum Niederrhein. Bd. 2. im 19. und 20. Jahrhundert. Bottrop/Essen 1997. • Dorothee Flemming-Lühr, Kevelaer im Wandel der Zeiten. Kevelaer 2000. • Willem Frijhoff, Die protestantische Reformation in den Niederquartieren. In: Johannes Stinner/Karl-Heinz Tekath (Hrsg.), Gelre - Geldern - Gelderland, Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern, Historischer Verein für Geldern und Umgegend. Geldern 2001. • Josef Heckens/Richard Schulte Staade (Hrsg.), Consolatrix Afflictorum. Das Marienbild zu Kevelaer. Bercker. Kevelaer 1992. • Manfred Höfer, Die Kaiser und Könige der Deutschen. Bechtle. München/Esslingen 1998. • Dietmar Janssen, Kevelaer als Wallfahrtsort - eine wirtschafts- und sozialgeographische Studie. Düsseldorf 1993. • Heinrich Janssen/Udo Grote (Hrsg.), Zwei Jahrtausende Geschichte der Kirche am Niederrhein. dialog. Münster 1998. • Heinrich Krickelberg, Die Wallfahrt zu Kevelaer, von ihrem Anfange bis zur zweihundertjährigen Jubel-Feier im Jahre 1842, 4. Auflage (ergänzt um die Ereignisse bis 1858), Köln 1858. • Horst Möller, Fürstenstaat oder Bürgernation. Deutschland 1763-1815. Siedler. Berlin 1989. • Robert Plötz, Die Wallfahrt nach Kevelaer - Ein Wallfahrtsort und seine Geschichte. Mercator. Duisburg 1986. • Heribert Schlensok, Kevelaer - Europa des Glaubens. Bercker. Kevelaer 1987. • Josef Smets, Niederrheiner unter Napoleons Fahnen. In: Geldrischer Heimatkalender 1990. • Peter Stenmans, Kevelaer - Wallfahrtsort in der Barockzeit (Manuskript, unveröffentlicht). Kevelaer 1993. • M. V. T. Tenten, Von den Niederquartieren zur Provinz. Kurzer Abriss der Geschichte des Gelderlandes von 1578 bis heute. In: Johannes Stinner/Karl-Heinz Tekath (Hrsg.), Gelre - Geldern - Gelderland, Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern. Historischer Verein für Geldern und Umgegend. Geldern 2001. • Heinrich Wester, Kevelaer - Wallfahrt und Pfarrei. Eine rechtsgeschichtliche Studie (Doktorarbeit). Bercker. Kevelaer 1936 |

![]()