|

|

|

|

|

Kauertz, Theo

Maler aus Kevelaer | * 1922 | † 1993

![]()

Es

ist eine auffallend knappe Todesanzeige, die im Herbst 1993 für den am

Leben zu Grunde gegangenen Künstler Theo Kauertz in der Tageszeitung

erscheint.

Es

ist eine auffallend knappe Todesanzeige, die im Herbst 1993 für den am

Leben zu Grunde gegangenen Künstler Theo Kauertz in der Tageszeitung

erscheint.

„Wir trauern um Theo A. Kauertz, * 27. Februar 1922, + 15. September

1993. Seine Familie und Angehörige“.

Dann folgen zwei Sätze, die auf Seelenamt und Beerdigung in Kevelaer

hinweisen.

Theo Kauertz ist der Sohn des Ingenieurs Wilhelm Kauertz und seiner Frau

Annemarie, geb. Böttcher. Seine Familie, zu der auch Bruder Lothar

gehört, wohnt in der Venloer Straße und Kroatenstraße Nr. 119, wie Dr.

Peter Lingens in seiner Kauertz-Würdigung im Geldrischen

Heimatkalender 1996 vermerkt.

Mutter Annemarie Kauertz (1884 bis 1963) verwitwet früh und muss die

Kinder allein groß ziehen. Der Familie geht es wirtschaftlich schlecht.

Die Mutter, eine Schülerin von Lovis Corinth (1858 bis 1925) und eine in

der regionalen Literatur praktisch unbeachtet gebliebene Malerin, muss

ihre Bilder zu Spottpreisen verkaufen, was in Kevelaer auch anders

gesehen wird: Eher aus Mitleid werden ihr Bilder abgenommen, damit die

Familie überhaupt „was zum Beißen“ hat.

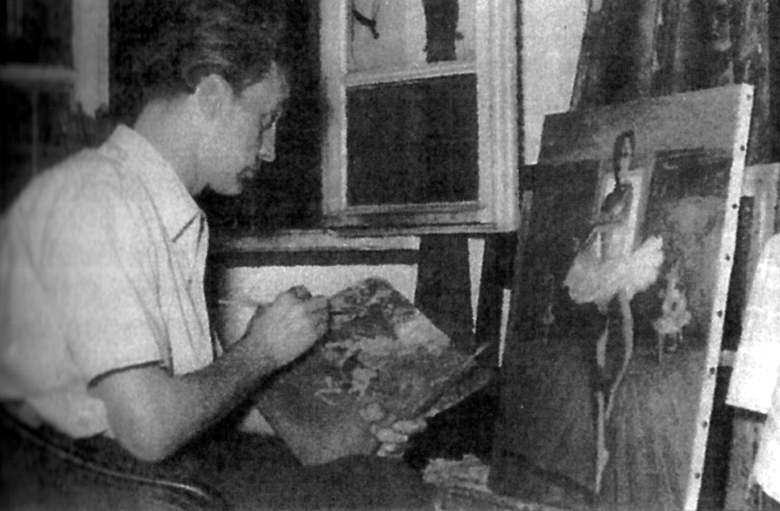

Theo Kauertz geht nach der Volksschule im Anstreicherbetrieb von

>

Johannes Boers an der Marienstraße in die Lehre, ist aber schon früh von

seiner künstlerisch tätigen Mutter beeinflusst und erfährt von ihr seine

erste malerische Ausbildung. Während seines Militärdienstes in Berlin

Anfang der 40er Jahre ist er, wie er in seiner Biographie selbst angibt,

um Studien an der Kunstakademie in Berlin-Charlottenburg bemüht. Da sein

Name in den Schüler- und Studentenlisten aber nicht auftaucht, wie

Lingens herausgefunden hat, nimmt Kauertz vielleicht „nebenbei“ am

Unterricht teil - womöglich als „blinder Passagier“.

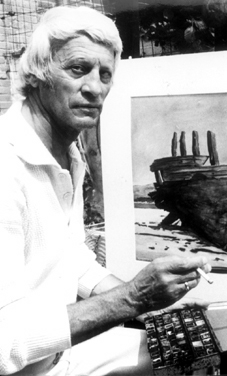

Theo Kauertz

in seinem

Atelier an der Kroatenstr. 119.

Foto aus: Peter Lingens, Vom Historismus zur Moderne, S. 29.

Neben der Mutter, die ihren Sohn nach dem Krieg künstlerisch weiter

bringt, wird Theo Kauertz in Kevelaer besonders von dem einheimischen

Maler und Grafiker

>

Karl Wenzel gefördert und betreut. Kauertz steht Wenzel Modell: In

dem Gemälde „Die Einsetzung des Kevelaerer Gnadenbildes im Jahre 1642“,

das heute im Marienhospital hängt, hat der kniende Hendrik Busmann das

Gesicht von Theo Kauertz, wie Lingens in seinem Beitrag ausführt.

Enge Kontakte unterhält Kauertz auch zu seinem ein Jahr jüngeren

Künstlerkollegen und Jugendfreund

>

Karl Neuy, mit dem er die niederrheinische Landschaft und ihr

Lichtspiel mit künstlerischen Augen erforscht.

Wie seine Mutter muss auch Theo Kauertz, um Geld für Essen oder

Zigaretten zu beschaffen, seine Bilder zu lächerlichen Preisen

verschleudern. Kauertz-Bilder, für ein paar Mark oder ein bisschen

Butter abgegeben, kosten heute im Kunsthandel einige tausend Mark.

In der Nachkriegszeit sind die meisten Käufer mildherzig gestimmt und

nehmen für wenig Geld dem Künstler das Bild ab, obschon sie es

eigentlich nicht haben wollen; nur wenige erkennen das Kauertz-Talent

und nutzen die Notlage aus.

Viele sind es nicht, die in dem wilden Theo einen bedeutenden

niederrheinischen Maler erblicken. Er gilt nichts in der Bürgerschaft.

Die raren Freunde und Kenner, die Kauertz als Künstler achten, können

ihm nicht über sein Leiden, ein Künstler ohne Anerkennung zu sein,

hinweghelfen. In Kevelaerer Gaststätten wird er manches Mal verlacht,

schreibt Peter Lingens, der von Zeitzeugen Aussagen wie „skurril“,

„laut, provozierend und angeberisch“ oder „egozentrisch“ gehört hat, die

die „gesellschaftliche Ablehnung“ des Künstlers erklären mögen.

Er wird aber auch als „herzensgut“, „humorvoll“, „eloquent, spontan und

deutlich“ beschrieben. Und Lingens fügt die Aussage einer Kevelaererin

an, die bei Kauertz eine Hass-Liebe zu Kevelaer bemerkt hat.

Vom Impressionisten unter dem Einfluss von Corinth entwickelt er sich

zum Expressionisten und Kubisten und vollzieht damit spät die bereits

abgeschlossenen Kunstrichtungen in seinem eigenen Werk nach. Zu sich

selbst findet er auf seinen Reisen durch lichtdurchflutete Länder am

Mittelmeer. Vor seiner Übersiedlung nach Mallorca tritt eine Ruhephase

in sein unstetes Leben ein, die ihm mehr zusagt, als er zunächst

vermutet.

Kauertz lässt sich 1964 als Kunsterzieher am Gocher Gymnasium anstellen

und findet Freude an der Arbeit mit jungen Menschen. Zum ersten Mal ist

durch seine Arbeit der regelmäßige Lebensunterhalt für seine Frau, die

sich später von ihm trennt, und drei Kinder gesichert. Als der

angestellte Lehrer später wegen „Lehrerschwemme“ ausscheiden soll,

wenden Schüler, die für Kauertz demonstrieren, seine Entlassung ab.

Kauertz bleibt 20 Jahre im Schuldienst.

Inzwischen auf weiteren Reisen in die Länder des Mittelmeers zu einem

mit Licht und Schatten spielenden, leidenschaftlichen Aquarellisten

geworden, zieht er 1988 - vier Jahre nach Beendigung seiner

Lehrertätigkeit - nach Mallorca zu den „Küsten des Lichts“.

Er kehrt noch einmal an den Niederrhein zurück, wo er in Goch auf dem

Marderweg 15 wohnt. Dort legt er im September 1993 Hand an sich.

Theo Kauertz wird auf dem Friedhof in Kevelaer beerdigt. Zunächst weist

kein Stein auf den Künstler hin. Als ein Kempener Verlag beim Kevelaerer

Galeristen Heinz Janssen Blätter von Theo Kauertz für einen Kalender

erwirbt, setzt Janssen den Erlös ein, um für den Künstler einen würdigen

Grabstein in Auftrag zu geben.

Seine Bilder sind heute sehr begehrt. Sie hängen in Kevelaer und Goch

und in zahlreichen Privathäusern im In- und Ausland. Altbundeskanzler

Helmut Schmidt, so bestätigt er Lingens in einem Schreiben, erfreut sich

an zwei Aquarellen mit Meeresmotiven, die die Signatur des Kevelaerer

Malers tragen.

Das Grab von Theo Kauertz

auf dem Kevelaerer Friedhof.

![]()