|

|

|

|

|

Kirmes in Kevelaer

Von den Anfängen bis heute | 1820 das erste Kirmestreiben im Wallfahrtsort

![]()

Alles hat ein erstes Mal, auch die Kirmes in der Marienstadt. Den ältesten Hinweis, der Kirmestreiben in Kevelaer belegt, finden wir im Tagebuch von Pastor > Johann Heinrich Krickelberg (1.5.1820):

Die sogenannte Kevelaersche Kirmes den nächsten Sonntag vor Pfingsten ist so ziemlich in Ordnung abgelaufen. Es war zwar Tanzmusik, nämlich bei Hunnekens im Weißen Schwan 3 Tag, wie auch bei Lackers im Holländer Hof, doch hat es nicht spät in die Nacht gedauert.

Auch im

Jahr darauf - so hält es Krickelberg für den September 1821 fest -

sorgte die Herbstkirmes im Wallfahrtsort für Verärgerung. Obwohl der

Bürgermeister versprochen habe, dass "wenigstens auf der Herbstkirmes

keine Tanzmusik sollte sein und daß die Wirte nach 10 Abends nicht mehr

sollten schenken", sei bei Hunnekens sogar nach elf Uhr ausgeschenkt

worden.

Man habe den Boten Claeßen ins Gasthaus geschickt, der auf das

"Tanz- und Ausschenkverbot nach 10 Uhr" habe pochen sollen. "Doch daher

entstand Streit", schreibt Krickelberg in seinem Tagebuch, "und Anton

Martens gab dem Boten Ohrfeigen."

Man habe den Boten Claeßen ins Gasthaus geschickt, der auf das

"Tanz- und Ausschenkverbot nach 10 Uhr" habe pochen sollen. "Doch daher

entstand Streit", schreibt Krickelberg in seinem Tagebuch, "und Anton

Martens gab dem Boten Ohrfeigen."

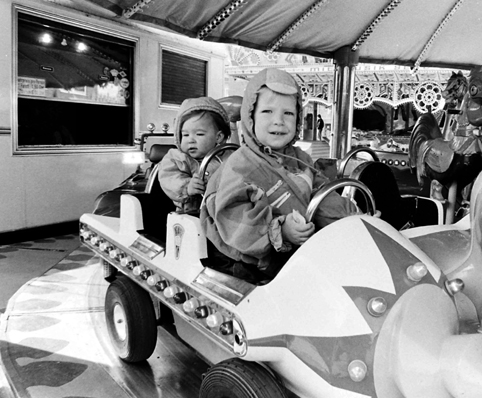

Ein so harmloses Vergnügen wie in diesem Kinder-Karussell von 1989 auf dem Kevelaerer Marktplatz sahen ältere Generationen im Kirmestreiben nicht.

Einem Krickelberg-Eintrag für Mai 1826 verdanken wir einen ersten

Hinweis auf den bis in unsere Tage erhaltenen Brauch, zum Ende des

Volksfestes eine Kirmespuppe zu opfern. Während heute die Puppe

verbrannt wird, entledigte man sie ihrer Anfang des 19. Jahrhunderts auf

andere Weise: Die Puppe wurde begraben.

Krickelberg, der Pfarrer von St. Antonius, legte sich in seinem Kampf

gegen "Tanzlustbarkeiten" auch mit dem Wallfahrtsrektor Johann Heinrich

Janssen an, der von 1817 bis 1834 Hausherr am Kapellenplatz war. "Es

wird nicht besser", lesen wir bei Krickelberg in einem Eintrag von 1832

über den Gastwirt Jan Schellen, "solang der Rector der Capelle ihn

begünstigt, der Pastor mag dagegen tun, was er will." - Mit der Berufung

von Johannes Boßmann zum neuen Wallfahrtsrektor (1834 - 1842) klingen

Krickelsbergs Tagebuch-Klagen über Kirmesfeiern ab. "Mit der Kirmes

ziemlich alles still" - einen solchen oder ähnlichen Eintrag finden wir

für den Zeitraum der Amtsführung von Boßmann häufig. Auch während der

Zeit von Wallfahrtsrektor Johann Jakob van Gemmeren (1842 - 1954) hatte

der Kevelaerer Pfarrer offenbar wenig Grund zum Klagen.

Wie wir uns das Kirmestreiben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

vorstellen dürfen, beschreibt ein zeitgenössischer KB-Bericht (Januar

1881):

Die hier mit dem St.

Antonius-Pfarrpatrocinium am Sonntag begonnene Kirmeß ist, wie

gewöhnlich, im Ganzen ruhig und ordentlich verlaufen. Der Musik- und der

Schützen-Verein hatten für anständige gemüthliche Unterhaltung gesorgt,

wobei jedoch nach altem Brauch aus Ehrfurcht vor dem unter uns

aufgerichteten Gnadenbilde Tanzlustbarkeiten ausgeschlossen blieben.

(...)

Indessen sollten uns doch die in Ruhe genossenen Kirmeßfreuden durch

einen bitteren Nachgeschmack verdorben werden. Es war am Mittwoch Abend

nicht lange nach zehn Uhr. Sechs Herren vom hiesigen Leseverein hatten

ihr Versammmlungslocal in der Massstraße eben verlassen und die Grenze

des Kapellenplatzes, wo ihre Wege auseinander gingen, kaum erreicht, da

fiel plötzlich ein Schuß, dessen Kugel kaum drei Schritte von ihnen

entfernt die große Spiegelscheibe in dem linken Schaufenster der Fa. W.

und H. van den Wyenbergh traf, sie durchlöcherte und dann straßenwärts

zu Boden fiel.

Die Alteration der erwähnten Herren war so groß, daß sie in der

Vermuthung, es läge ein Mordversuch gegen einen von ihnen vor, sich

eilends zu ihren Wohnungen verfügten. Der Thäter, jedenfalls in sicherem

Versteck, war schon wegen der Dunkelheit von ihnen nicht bemerkt worden.

Der nie

aufgeklärte Fall belebte als Mordversuch die Fantasie der Einwohner.

1885 - der Marktplatz war voll mit Buden besetzt - ging ein heftiges

Gewitter auf die Kirmes nieder. In ein Karussell schlug der Blitz ein,

worauf sich „der ganze Bau zum Mittagschläfchen auf das eine Ohr legte

und unsere liebe Jugend gestern und heute auf das ganze Plaisir

verzichten mußte“ (KB von 1885).

Das 20. Jahrhundert brach an, und Kirmes wurde immer noch gerne gefeiert. "Auf dem Marktplatze herrschte am ersten Kirmestage ein buntbewegtes Leben und Treiben", lesen wir im Kävels Bläche (Mai 1902):

Für unsere liebe Jugend waren einige Caroussels vorhanden, daneben fehlten die üblichen Krambuden mit Backwaaren und Spielzeug nicht. Das Theater Schmidt (Kölner Hänneschen-Theater) hatte sich eines zahlreichen Besuchs zu erfreuen. Die in Scene gesetzten Stücke waren alle schön und ließen die Zuschauer zeitweilig nicht aus dem Lachen herauskommen.

"Kassenknüller" auf der Kirmes von 1905 war ein Kino-Verläufer: "Eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges bildet der während der Kirmestage auf dem Marktplatze gegenüber dem Bürgermeisteramte aufgestellte Herhaussche Riesen-Kinematograph. Derselbe zeigt nicht nur lebende, sondern, was man hier noch nie zu beobachten Gelegenheit hatte, auch sprechende, singende und musizierende Photographien. Was an den Darbietungen besonders auffällt ist die Schärfe und Klarheit der Bilder und das ungemein abwechslungsreiche Programm, das sowohl ernste als auch heitere Szenen aufweist. Wir können einen Besuch des Etablissements nur bestens empfehlen", heißt es im KB.

Die

Gemeinsame Kirmes, die wir heute feiern, entstand 1908 - beflügelt

auch von gesellschaftspolitischen Absichten in der Kaiserzeit. Die

Winterkirmes in Kevelaer war aufgehoben, und die verbliebene Maikirmes

sollte zu einem „richtigen Volksfest“ ausgebaut werden. Bürgermeister

>

Mathias Marx initiierte die

Gründung der

>

Geselligen Vereine

und sorgte bereits 1907 zusammen mit den Ratsmitgliedern dafür, dass 300

Mark bewilligt wurden, um eine „schmucke, kunstvolle Halskette aus

Edelmetall“ anzuschaffen - die Festkette. Die Marx-Initiative ging auf

einen Erlass des preußischen Innenministers aus dem Jahr 1907 zurück, in

dem die Regierung forderte, aus den "Lustbarkeiten" der Bevölkerung

"allerorts an den Hauptkirmestagen ein sinnvolles Volksfest

vaterländischer Prägung unter Zuziehung der Sportvereine,

Schützengilden, Kriegervereine, Feuerwehr usw." zu entwickeln.

Damit war der Gedanke einer "gemeinsamen Kirmes" geboren. Der

>

Kevelaerer Turnverein war

anfangs der Hauptgestalter. Das bestätigt Dr. Adolf Marx, ein Sohn von

Bürgermeister Marx, in seiner Kirmesfestschrift von 1922, als der

Turnverein der festgebende Verein war und sein Vorsitzender Johann Cleve

die Festkette trug. 1908 aber, im "Premierenjahr" der "gemeinsamen

Kirmes", waren es die

>

Bürgerschützen,

die mit dem amtierenden Schützenkönig, dem Bäckermeister Anton Janson, den

ersten Festkettenträger stellten.

Zu jener Zeit zwirbelten die Kaisertreuen noch ihre Bärte, und im

Deutschen Reich, das mit den Kolonialmächten gleichziehen wollte, begann

sich Kriegslust aufzubauen. Nach dem verlorenen Weltkrieg kehrte

Ernüchterung ein.

1933 - Marx war zwei Jahre zuvor gestorben - schlossen sich die

„Geselligen“ der allgemeinen NS-Begeisterung an. Sie marschierten, im

Gleichschritt mit Uniformierten, „Stahlhelm“-Männern,

Behördenmitarbeitern und ungezählten anderen, im Fackelzug durch

Kevelaer - ein „imposantes Bild“, wie eine Zeitung schrieb. Bevor es

1939 "Nacht" wurde, feierte Kevelaer noch einmal gemeinsam Kirmes.

Anders als einzelne Vereine wurde der Kevelaerer Dachverband im Dritten

Reich nie verboten. Er wurde gebraucht. Bei Soldatenbegräbnissen

schickten die „Geselligen Vereine“ Abordnungen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte die jährliche, von Schaustellern

gestaltete Kirmes rasch wieder auf. 1948 wurden auf dem Marktplatz

Schiffschaukeln, Kettenkarussell, Raupe und Selbstfahrer

angeboten. Erstmals dabei: ein Armbrust- und Bogenschießstand. Dazu

kamen Losbuden und Verkaufsstände. Die erste Gemeinsame Kirmes

mit Festkettenträger erlebten die Kevelaer dagegen erst wieder 1949.

Zeitgleich ging es auf dem Marktplatz rund: Panoptikum, Raketenbahn,

Schießbuden mit den nun erlaubten Luftbüchsen, Selbstfahrer,

Schiffschaukel, Rutschbahn und Raupe zogen viele Leute an.

Autoselbstfahrer - der

Renner auf der Kevelaerer Kirmes (Aufnahme aus 1995).

In eine politische Auseinandersetzung geriet die Kevelaerer Kirmes

in den folgenden Jahrzehnten nur noch einmal: Um sie und ihren Standort

auf dem Peter-Plümpe-Platz nicht zu gefährden, gilt bis heute die

"Doktrin": Jede Neugestaltung des Marktplatzes - immer wieder gefordert

und angeregt - muss gewährleisten, dass hier die jährliche Kirmes

gefeiert werden kann.

![]()

![]()