|

|

|

|

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()

| Kapitel 12 von 115 |

Januar 1951

Das Marienhospital bekommt zum 1. Januar einen neuen Chefarzt. Es ist ein alter Bekannter, Dr. Rudolf Berneisen (* 1893, † 1956), der schon seit 25 Jahren als Facharzt für Chirurgie im Kevelaerer Krankenhaus tätig ist. Seit 1926 leitet er die chirurgische Station. Über die Berufung zum Chefarzt freuen sich der Arzt, seine Frau Claire (geb. Huefnagels) und ihre Kinder Liesel und Franz-Rudolf.

Zum Jahresbeginn gibt sich die Schuhfabrik Otterbeck in Kervenheim eine neue Rechtsform. Der neuen „Wilhelm Otterbeck + Sohn, Kommanditgesellschaft“ gehören als persönlich haftende Gesellschafter Wilhelm Otterbeck (* 1887, † 1953) und sein Sohn Ernst Otterbeck (* 1918, † 1958) an.

Als

Kommanditisten sind Gertrud Otterbeck und der Student

Josef Otterbeck

(* 1930) eingetragen. Dem Angestellten

Theo Kothes (*

1912, † 1998) wird Prokura erteilt.

Als

Kommanditisten sind Gertrud Otterbeck und der Student

Josef Otterbeck

(* 1930) eingetragen. Dem Angestellten

Theo Kothes (*

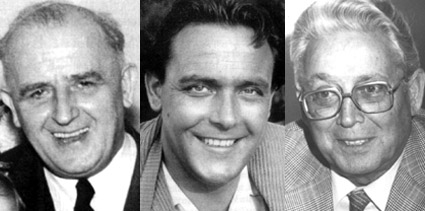

1912, † 1998) wird Prokura erteilt. Wilhelm Otterbeck, Sohn Ernst und Prokurist Theo Kothes.

Mit dem tatkräftigen Unternehmer Wilhelm Otterbeck und seinem talentierten Sohn Ernst startet die Fabrik mit Elan in die Zukunft. Aber schon in wenigen Jahren wird sie schwere Rückschläge verkraften müssen: Vater und Sohn verunglücken, im Abstand weniger Jahre, tödlich.

Wilhelm Otterbeck konzentriert sich seit 1951 ganz auf Kervenheim und lässt sich von seinen Aufgaben in der Mülheimer Otterbeck-Firma entpflichten. Seine Abfindung - Maschinen und Material - investiert er in die Kervenheimer Fabrik, in der mehrere hundert Menschen beschäftigt sind.

Ihm schwebt vor, die Fabrikation von Arbeitsschuhen auf modische Herrenschuhe behutsam umzustellen. Otterbeck will das Marktsegment „hochwertige Unfallverhütungsschuhe“ den Mülheimern überlassen. Wilhelm Otterbeck hat modische Herrenschuhe im Blick, die er unter der Marke Kerwo herstellen und vertreiben lässt. (Der von ihm konzipierte Otter-Schutzschuh wird noch heute produziert; die derzeitigen Inhaber der Stammfirma haben ihren Sitz in Singapur.)

Wilhelm Otterbeck fühlt sich mittlerweile in Kervenheim so heimisch, dass er sich dem Ruf, als Bürgermeisterkandidat bei der Kommunalwahl 1952 anzutreten, nicht verschließt.

Als Schuhhändler macht in Kevelaer Anfang 1951 Ernst Naebers auf sich aufmerksam. Sein Schuhhaus Aengenheyster an der Hauptstr. 33, das seit 130 Jahre besteht, bewirbt in der Zeitung seine „neuzeitliche Supinator-Fußpflegeabteilung, in der alle Fußschäden festgestellt und beseitigt werden können.“

Nach

1950 feiern zum zweiten Mal die Geselligen Vereine die

Sent-Tönnes-Kermes. Sie soll nun jedes Jahr als Heimatfest begangen

werden. Der

TuS

Kevelaer, der im Jahr zuvor den Festkettenträger gestellt hat,

gestaltet das Programm des Abends im Saal Dreikönige. Es geht

noch nicht so festlich zu wie auf den späteren Heimatabenden, aber die

Spannung, wer nun Festkettenträger wird, ist 1951 nicht weniger groß:

Josef Aengenheyster, Chef der Bürgerschützengesellschaft, wird die

Festkette tragen.

Nach

1950 feiern zum zweiten Mal die Geselligen Vereine die

Sent-Tönnes-Kermes. Sie soll nun jedes Jahr als Heimatfest begangen

werden. Der

TuS

Kevelaer, der im Jahr zuvor den Festkettenträger gestellt hat,

gestaltet das Programm des Abends im Saal Dreikönige. Es geht

noch nicht so festlich zu wie auf den späteren Heimatabenden, aber die

Spannung, wer nun Festkettenträger wird, ist 1951 nicht weniger groß:

Josef Aengenheyster, Chef der Bürgerschützengesellschaft, wird die

Festkette tragen.Agnes und Josef Aengenheyster (1951).

Kurz darauf feiert die St.-Johannes-Bruderschaft das 25-jährige Amtsjubiläum ihres Präsidenten Matthias Janssen. Der Jubilar ermahnt die Schützenbrüder, „stets in Treue zu den Idealen der Gilde zu stehen“.

Zwischen die gesellschaftlichen Nachrichten in den Zeitungen mischen sich immer wieder Meldungen von Munitionsfunden. Beim Zersägen eines Baumstamms im Sägewerk von Schloss Wissen explodiert ein in das Holz eingewachsenes 2-cm-Explosivgeschoss. Splitter und umherfliegendes Holz verletzen zwei Arbeiter leicht.

Ein skurriler Rechtsstreit endet Mitte Januar mit einem Todesurteil. Der Kevelaerer Heinrich B., der einen ihm zugelaufenen Hund ein halbes Jahr gefüttert hat, muss sich vor Gericht verantworten, weil dieser Hund einen Passanten gebissen hat. Das Gericht verwirft B.‘s Verteidigung, der Hund gehöre ihm nicht; verantwortlich sei die Besitzerin, die auf ihr Tier nicht aufgepasst habe. Heinrich B. muss 24 DM zahlen. Der Hund wird „zum Tode durch den Schießbolzen“ verurteilt.

Am laufenden Band muss sich die Polizei mit Materialdiebstählen beschäftigen. Zur Zeit sind Regenrohre und Dachrinnen stark gefragt. Einem Kevelaerer Hausbesitzer werden alle Rohre von Wohnhaus und Gartenlaube mitsamt den Dachrinnen geklaut. Die Kupferüberdachung eines Grabmals im Marienpark und die bereits erneuerten Regenrohre der ruinenhaften St.-Antonius-Kirche werden entwendet. Sogar eine drei Zentner schwere Eisenstange, angebracht an der 13. Station des Kreuzwegs, verschwindet über Nacht.

Am Sonntag, 28. Januar, eröffnet Bischof Dr. Michael Keller das Soziale Seminar in Kevelaer. Es handelt sich um eine bistumsweite Einrichtung der katholischen Erwachsenenbildung. Die Kevelaerer gehören zu den Ersten, die dieses Angebot nutzen können. Geschäftsführer des Sozialen Seminars ist Hermann-Josef Geurts (* 1927, † 2000). In den folgenden zehn Jahren werden 73 Absolventen nach Abschlussprüfung das Bischöfliche Diplom erwerben.

Ende Januar wird die neue Polizeiverordnung bekannt gemacht. Das umfangreiche Paragrafenwerk ersetzt die Verordnung von 1935 und regelt beispielsweise: Häuser müssen mit Nummernschildern versehen werden. Frische Anstriche müssen gekennzeichnet werden. Markisen dürfen nicht in den Straßenraum hineinreichen. Hecken müssen auf eine Höhe von 1,50 Meter gestutzt werden. Hunde dürfen nachts nicht alleine durch die Gegend laufen. Auf öffentlichen Straßen ist Rodeln verboten, ebenso das Aufstellen von Reklameschildern. Abortgruben dürfen in der Wallfahrtszeit nur morgens bis 6 Uhr entleert werden. Das Durchsuchen von Mülltonnen ist untersagt. So geht es - wie heute - seitenweise weiter.

Der Stadtrat, der sich ausgiebig mit der Polizeiverordnung befasst hat, muss Ende Januar auch einen schmerzlichen Sachverhalt zur Kenntnis nehmen, auf den er keinen Einfluss hat: Stadtdirektor Holtmann informiert die Ratsmitglieder, dass sich noch zehn Männer aus dem Kevelaerer Amtsbezirk in Kriegsgefangenschaft befinden. Von 262 Soldaten aus dem Amtsbezirk fehlt jede Spur.

Februar 1951

Einen erfreulichen Termin hat Holtmann Anfang Februar: Er überreicht der Familie von Gregor Douteil eine Urkunde: Bundespräsident Heuss hat die Ehrenpatenschaft über das siebte Kind der Familie übernommen.

Es ist kalt in Kevelaer, und der Karneval kündigt sich an - natürlich mit einer amtlichen Verordnung über die Polizeistunde. „Darüber hinaus scheint es angebracht, auch auf die folgenden Bestimmungen hinzuweisen: Sämtliche Tanzveranstaltungen sind erlaubnispflichtig; sie müssen beim Ordnungsamt beantragt werden.“ Und: „Das Tragen von Kostümen, die Anstoß erregen, wird nicht geduldet.“

Zu dieser Zeit treffen sich im Lokal Stassen Eriken- und Azaleenzüchter des Niederrheins. Unter Versammlungsleitung des Kevelaerer Hubert Rogmans besprechen die Gärtner ihr Projekt, beide Berufsgruppen zu vereinigen und künftig als Gemeinschaft aufzutreten. Auf Vorschlag von Hubert Rogmans erhält die neue Gruppe den Namen Azalerika.

Auf der bald stattfindenden Gründungsversammlung geben sich die Azalerikaner diesen Vorstand: 1. Vorsitzender Kreisgärtnermeister Josef Bitz aus Nieukerk, 2. Vorsitzender Hubert Rogmans aus Kevelaer und Beisitzer Emil Herperts aus Kalkar. Zum Aufsichtsrat gehören als Vorsitzender Gisbert Meurs aus Hau sowie Fritz Strauß aus Lüllingen und Eduard Rogmans aus Kevelaer. Geschäftssitz der Azalerika ist Kevelaer.

Für Eriken und Azaleen, die am Niederrhein hervorragend gedeihen, sehen die Gärtner riesige Marktchancen. Auch wenn der Begriff Globalisierung noch unbekannt ist, durchstreifen die bodenständigen Blumenzüchter in Gedanken die Welt auf der Suche nach Märkten, auf denen sie noch nicht blühende Blumen als Rohware absetzen können.

Kevelaer ist die Keimzelle des Blumenexports. Mit den großen Kulturen der drei Betriebe Gebrüder Rogmans, Theodor Brüx und Anton Rogmans, die schon vor dem Krieg im großen Stil angelegt und nun neu aufgebaut worden sind, hat die Azaleen-Zucht im weltläufigen Maßstab begonnen.

Was im Februar 1951 im Saal Stassen beschlossen wird, ist zugleich der Anfang einer Großvermarktung, die 1974 in der Fusion von Azalerika Kevelaer, Erzeugerversteigerung Straelen und Erzeugergenossenschaft Wesel zur Union gartenbaulicher Absatzmärkte (UGA) einen weiteren Höhepunkt erleben wird, von dem Tausende von Gärtnern am unteren Niederrhein profitieren werden.

Am

10. Februar feiert

Arnold Dyx (Bild)

seinen 80. Geburtstag. Er ist lange Jahre Ratsherr und Erster

Beigeordneter des Amtes Kevelaer gewesen. Jetzt ist er stellvertretender

Bürgermeister im Ehrenamt. In der Zeitung wird Dyx ausführlich gewürdigt

- als Förderer der gemeinsamen Kirmes, langjähriger Vorsitzender der

Bürgerschützengesellschaft, Vorsitzender der KKV Unitas und auch als

Seniorchef seines Unternehmens, der Devotionalienfabrik Gebr. Dyx.

Am

10. Februar feiert

Arnold Dyx (Bild)

seinen 80. Geburtstag. Er ist lange Jahre Ratsherr und Erster

Beigeordneter des Amtes Kevelaer gewesen. Jetzt ist er stellvertretender

Bürgermeister im Ehrenamt. In der Zeitung wird Dyx ausführlich gewürdigt

- als Förderer der gemeinsamen Kirmes, langjähriger Vorsitzender der

Bürgerschützengesellschaft, Vorsitzender der KKV Unitas und auch als

Seniorchef seines Unternehmens, der Devotionalienfabrik Gebr. Dyx.  „Er

war es, der nach dem Ersten Weltkrieg mit allseitigem Einverständnis

unter den schwierigsten Verhältnissen das Erbe der gemeinsamen

Kirmesfeier im Sinne des Gründers,

Bürgermeister Marx,

übenahm, und seit dieser Zeit die Zügel dieser schönen Einrichtung in

fester Hand gehalten hat“, notiert das Kävels Bläche über Arnold Dyx,

den die Partei Zentrum zu ihrem Ehrenvorsitzenden ernannt hat.

„Er

war es, der nach dem Ersten Weltkrieg mit allseitigem Einverständnis

unter den schwierigsten Verhältnissen das Erbe der gemeinsamen

Kirmesfeier im Sinne des Gründers,

Bürgermeister Marx,

übenahm, und seit dieser Zeit die Zügel dieser schönen Einrichtung in

fester Hand gehalten hat“, notiert das Kävels Bläche über Arnold Dyx,

den die Partei Zentrum zu ihrem Ehrenvorsitzenden ernannt hat.Die Bevölkerung leidet nach wie vor unter der Wohnungslage. „Noch immer gibt es hier 170 Wohnhäuser weniger als 1939“, heißt es im Jahresbericht der Amtsverwaltung. 108 Wohneinheiten sind im Jahr zuvor fertig gestellt worden. 254 Wohnungssuchende sind vorgemerkt.

Nach wie vor ist Kohle knapp. Dem Kreis Geldern werden 190 Tonnen zugeteilt. Davon gehen allein 142 Tonnen an die sozialen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenheime und Kindergärten. Für die Privatkunden bleibt kaum etwas übrig. Sogar Arztpraxen werden nicht beliefert.

Unterdessen steigen die Preise für Lebensmittel. Vertreter des Einzelhandels, der Bäckerinnung, der Gewerkschaft, der Kreishandwerkerschaft und der Verbraucherschaft des Kreises Geldern treffen sich Mitte Februar, um einen Ausweg aus dem Dilemma zu finden. Besonders die Preise für Mehl und Fette haben erheblich angezogen. Dazu kommen stark gestiegene Lohnkosten. Der Preis für Zucker ist zwar eingefroren, aber Zucker wird nur in viel zu geringen Mengen abgegeben. Besonders die Bäcker leiden unter der Entwicklung.

Im Handel bahnen sich Veränderungen an. Kevelaerer Kaufleute wollen auf dem Wochenmarkt auch Textilien, Haushaltsgeräte, Glas-, Keramik- und Porzellanwaren anbieten. Der Antrag an die Stadtverwaltung wird im Stadtrat kontrovers diskutiert, findet aber eine Mehrheit. Der Einzelhandelsverband stemmt sich gegen den Plan; es sei kein Bedarf für eine solche Erweiterung zu erkennen.

Die Entscheidung trifft der Regierungspräsident: Er lehnt den Kevelaerer Antrag ab. Wochenmärkte dürften sich nicht von ihrem eigentlichen Zweck, der Versorgung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, entfernen und zu Jahrmärkten entwickeln. Das wolle man nicht zulassen.

| Kapitel 12 von 115 |

![]()

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()