|

|

|

|

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

KEVELAER (5)

Wie die Kerzenkapelle entstand

Aus den Anfangzeiten der Kevelaer-Wallfahrt

![]()

Bis

auf den kleinen Bildstock mit dem Gnadenbild gab es hier nichts als

Wiese und Heide. 1643, ein Jahr nach Entstehung der Wallfahrt, drängte

die Zeit, das Chaos unter freiem Himmel zu ordnen und den immer

zahlreicher eintreffenden Pilgern ein Gotteshaus anzubieten.

Bis

auf den kleinen Bildstock mit dem Gnadenbild gab es hier nichts als

Wiese und Heide. 1643, ein Jahr nach Entstehung der Wallfahrt, drängte

die Zeit, das Chaos unter freiem Himmel zu ordnen und den immer

zahlreicher eintreffenden Pilgern ein Gotteshaus anzubieten.

Die Kerzenkapelle wurde nach dem Vorbild einer Kapelle in Sand bei Roermond gestaltet.

Der

Generalvikar des

>

Bistums Roermond und einige mithelfende Geistliche aus

der hiesigen Region nahmen sich eine Kapelle in Sand bei Roermond zum

Vorbild.

Die Finanzierung der Baukosten war von Anfang an gesichert: Spenden und

Geschenke von Pilgern gab es reichlich. Am 22. Oktober 1643 begannen die

Arbeiten. Am 20. November 1645 wurde der Schlussstein gesetzt.

Damit war Kevelaers erste Wallfahrtskirche, die heutige Kerzenkapelle,

„gebrauchsfertig“. Aber wurde sie in den ersten Jahren für Gottesdienste

auch genutzt?

Die Frage drängt sich auf, denn fast vier Jahre blieb die Kerzenkapelle

ungeweiht. Allerdings ist kaum anzunehmen, dass das erste und bislang

einzige Gebäude einer Wallfahrtsinfrastruktur jahrelang „einfach nur

herumstand“.

Die Frage drängt sich auf, denn fast vier Jahre blieb die Kerzenkapelle

ungeweiht. Allerdings ist kaum anzunehmen, dass das erste und bislang

einzige Gebäude einer Wallfahrtsinfrastruktur jahrelang „einfach nur

herumstand“.

Heute informiert eine Bronzetafel an der Kerzenkapelle über die Entstehung der ältesten Kevelaerer Wallfahrtskirche.

Priester verfügen über liturgische Gegenstände in „mobiler“

Fassung, so dass sie auch außerhalb von konsekrierten Gotteshäusern die

Eucharistie gültig feiern können. Deshalb dürfen wir annehmen, dass in

der Kerzenkapelle von Anfang an Gottesdienste abgehalten wurden.

Als die ersten > Oratorianer nach Kevelaer kamen, war der Bau der

Wallfahrtskirche längst auf den Weg gebracht. Die Oratorianer-Patres,

die nun die Leitung übernahmen, stellten einen schwer wiegenden

„Konstruktionsfehler“ fest: Das Gotteshaus, auch das Busmann’sche

Heiligenhäuschen, befanden sich auf Privatbesitz, und der Eigentümer war

nicht gefragt worden.

Freiherr Bertram von Loë von Schloss Wissen, dem das besagte Land in

Kevelaer gehörte, war über die Eigenmächtigkeit alles andere als

erfreut. Fast vier Jahre zog sich die Klärung hin. Der Druck auf den

Freiherrn erhöhte sich, als am 2. Mai 1649 die Kirche feierlich

eingeweiht wurde. 14 Tage danach schrieb ein Oratorianer-Pater einen

Brief an den Schlossherrn: Erst nach Bau sei klar gewesen, dass das

Grundstück dem Freiherrn gehöre. Er bitte um nachträgliche Zustimmung.

Bertram von Loë machte nun Vorschläge und unterzeichnete dreieinhalb

Monate nach der Kirchweihe einen Vertrag (30. August 1649). Generös

verzichtete der Freiherr auf seine Besitzrechte an dem sechs Morgen

großen Areal, in dessen Mittelpunkt der heutige Kapellenplatz liegt,

„aus frommer Zuneigung und Verehrung für die Gottesmutter freudigen

Herzens freiwillig“.

Bertram von Loë machte nun Vorschläge und unterzeichnete dreieinhalb

Monate nach der Kirchweihe einen Vertrag (30. August 1649). Generös

verzichtete der Freiherr auf seine Besitzrechte an dem sechs Morgen

großen Areal, in dessen Mittelpunkt der heutige Kapellenplatz liegt,

„aus frommer Zuneigung und Verehrung für die Gottesmutter freudigen

Herzens freiwillig“.

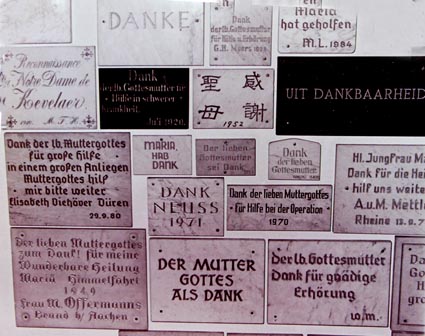

Votivtafeln in der Kerzenkapelle: Danksagungen für Mariens Hilfe.

Die Besitzübertragung wurde - und das gilt bis heute - an Bedingungen

geknüpft: Jährlich am Tage nach Allerseelen muss für die Verstorbenen

der Familie von Loë ein feierliches Hochamt gelesen werden. Der

Schlossherr und seine Nachfolger haben das Recht, in der

Wallfahrtskirche bestattet zu werden. Und: Das Haus Wissen tritt

automatisch wieder ins Eigentum des Kapellenplatzes ein, wenn eine

andere Kirche als die römisch-katholische über das Heiligtum - das

Gnadenbild und die Sakralbauten - verfügen sollte.

In einer Gruft unter dem Altar der Kerzenkapelle befindet sich ein

Totengewölbe, das mit einem tonnenschweren Stein verschlossen ist.

Hier

wurden die meisten der in Kevelaer verstorbenen Oratorianer beigesetzt,

darunter auch > Johannes Stalenus, der als Pastor von Rees die erste

organisierte Pfarrwallfahrt nach Kevelaer geführt hat. Das Herz von

Bertram von Loë, der den Kapellenplatz der Kirche abgetreten hatte,

wurde ebenfalls in der Gruft bestattet.

Zusätzlich fanden hier auch

Laien ihre letzte Ruhe, so während der Franzosenzeit ein an der

Niersbrücke bei Schravelen gefallener französischer Offizier.

Ob die Gruft nach der letzten Bestattung noch einmal geöffnet worden

ist, darüber liegen keine Erkenntnisse vor. Pastor

>

Heinrich Maria

Janssen versuchte in den 1950er-Jahren, die Gruft öffnen zu lassen. Über

das Ergebnis ist nichts bekannt geworden. Diese Totenstätte gilt bis

heute als nicht erforscht.

In der

Kerzenkapelle werden neben den Pilgerkerzen

auch die Wappenschilde der Gruppen aufbewahrt.

In der Bildmitte: Das Wappen der Norder Küsten-Wallfahrt,

die Delia Evers und Martin Willing von ihrer neuen Wahlheimat

Ostfriesland aus im Verbund mit Pilgerleiterin Hildegard Soerjanta

jedes Jahr organisieren. Das auf 100-jähriger Eiche

von Martin Willing gemalte Bild zeigt die durch die Welt

schreitende Gottesmutter Maria, Erde und Himmel berührend.

![]()

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()

![]()