|

|

|

|

|

Kevelaer als Gnadenort und seine Wunder

Spontanheilungen, Wunder und andere Vorgänge ohne natürlich Erklärung

![]()

Als

dem Schlagertexter der Ohrwurm einfiel, „Wunder gibt es immer wieder“,

dachte er wahrscheinlich nicht an Wunder vor religiösem Hintergrund,

sondern an die vielen Nettigkeiten, die unser alltägliches Leben

freundlicher gestalten.

Als

dem Schlagertexter der Ohrwurm einfiel, „Wunder gibt es immer wieder“,

dachte er wahrscheinlich nicht an Wunder vor religiösem Hintergrund,

sondern an die vielen Nettigkeiten, die unser alltägliches Leben

freundlicher gestalten.

Die flapsige Frage „Glaubst du etwa an Wunder?“ bedeutet im allgemeinen

Sprachgebrauch der Christenmenschen das schiere Gegenteil: „Um

Gotteswillen, nein!“

"Maria im Schnee" -

so heißt eines der Andenken an Kevelaer, das

manche Menschen als kitschig empfinden. Geteilt sind auch die Gläubigen

in zwei Lager: Die einen halten Heilungswunder für Einbildung oder gar

Betrug, die anderen sind davon überzeugt, dass himmlische Kräfte etwas

bewirken können, für das wir keine natürliche Erklärung finden.

Foto: Claudia Daniels

Der

Wunderglaube wird in Kevelaer ohnehin auf keine große Probe gestellt.

Das >

Stimmenmirakel des Hendrik

Busmann und die Vision seiner Frau Mechel liegen über 350 Jahre

zurück, und die acht anerkannten Heilungs- und Erhörungswunder (Synode

zu Venlo, 1647) sind im heutigen Wallfahrtsalltag von Kevelaer kaum

präsent - viel zu lange her, als dass wir uns die Vorgänge von damals

plastisch vorstellen könnten.

Dagegen werden Marienerscheinungen von nicht wenigen Menschen als eine

schwere Prüfung ihrer Bereitschaft, an Wunder zu glauben, empfunden. So

wird es auch manchem Leser ergehen, der hier auf Blattus Martini

in der Rubrik

>

Spurensuche von

relativ unbekannten Orten erfährt, aus denen Marienerscheinungen

berichtet werden. Das sind nur wenige Beispiele; tatsächlich sind vom

ersten Jahrhundert bis zum Jahr 1992 (soweit reicht die jüngste

Statistik) insgesamt 918 Erscheinungen und

Botschaften der Gottesmutter dokumentiert - mit Abstand die meisten in

Europa (774) und fast die Hälfte (427) im 20. Jahrhundert.

Warum nur sehr wenige Erscheinungsorte Bedeutung erlangt haben wie

>

Fatima oder

>

Lourdes, liegt auf der Hand:

Die Kirche hat, gemessen an der Vielzahl der „Fälle“, eine Anerkennung

als übernatürliches Ereignis nur sehr selten und seit 1945 offenbar

überhaupt nicht mehr ausgesprochen.

Unter einem Wunder versteht jeder

Zweite etwas anderes. Um im Wirrwarr den Überblick zu behalten, werden

Wunder gerne nach Graden klassifiziert, so als könnte man die

Glaubwürdigkeit eines Wunders daran abgreifen, wie stark es sich von den

Naturgesetzen entfernt. Demnach müsste für einen einzelnen Menschen die

höchste Stufe eines Wunders so aussehen: Er schleppt sich als

beinamputierter Pilger zum Gnadenort und kehrt mit zwei gesunden Beinen

zurück. Wer sich mit solchen Vorstellungen dem Wunderbegriff nähert,

landet schnell in der Sackgasse und verliert seine Bereitschaft, sich

auf Wunder überhaupt noch einzulassen.

In Wirklichkeit ist es für den religiösen Menschen unerheblich, ob

Gottes Wunderwirken innerhalb oder außerhalb der natürlichen Gesetze

liegt (nach Rahner). Der Versuch, Wunder gradmäßig abzustufen,

steht dem Wunderverständnis generell und folglich auch dem Verständnis

von Marienerscheinungen im Wege. Dann gilt nämlich eine

Marienerscheinung als so unwahrscheinlich wunderbar und fernab der

Gesetze dieser Welt, dass sie wegen ihres äußerst hohen Wundergrades

leicht oder leichtfertig abgelehnt wird.

Die

Verwandlung von Wasser in Wein

bei der Hochzeitsfeier zu Kana - bodenständige Wirklichkeit in den Augen

des Malers und kein "unglaubliches Wunder".

Diese Methode ist nicht einmal konsequent: Das erste Wunder, das Maria

veranlasste, war die Wandlung des Wassers in Wein durch ihren Sohn

(Kana); dieses Wunder genießt, obschon nicht weniger „unwahrscheinlich“,

eine breite Akzeptanz. Auch eine wunderbare Heilung, wie wir sie aus

Lourdes kennen, hat trotz Skepsis gegenüber Wundern gute Chancen, in

weiten Kreisen geglaubt zu werden, weil es inzwischen zum

Allgemeinwissen gehört, dass enorme Selbstheilungskräfte, wenn sie erst

einmal außergewöhnlich stimuliert werden, zu schulmedizinisch nicht

erklärbaren Erfolgen führen können. Das aber wäre, nach landläufigem

Wunderverständnis, freilich nur ein „halbes“ Wunder.

Die Entweder-oder-Betrachtung eines Wunders führt in die Irre.

Richtiger, wenngleich schwieriger ist es, Wunder im Sinne von

Sowohl-als-auch verstehen zu lernen: Als nicht aufzuklärende Ereignisse,

die sowohl im Natürlichen als auch im Übernatürlichen angesiedelt sein

können. Dann fällt es leichter, solche Ereignisse „vorurteilsfrei“ auf

sich wirken zu lassen.

Am Wunderbegriff arbeiten seit

zweitausend Jahren Theologen und Philosophen. Drei große Richtungen sind

auszumachen:

-

Wunder gibt es nicht. Auch Unerklärliches ist eingebettet in eine naturgesetzliche Ordnung.

-

Wunder sind Phänomene aus naturwissenschaftlichen Grenzgebieten, wobei zunächst offen bleibt, wo Grenzen zu ziehen sind. Letztendlich aber, nur eine Frage des Erkenntnisstandes, werden solche Phänomene erklärbar.

-

Wunder sind Teil des göttlichen Offenbarungsgeschehens und entziehen sich, auch wenn sie körperlich fassbar sind, der Erklärung durch die Naturwissenschaft, gleich welchen Erkenntnisstand sie jemals erreicht.

Diese

dritte Kategorie des Wunderbegriffs ist jedem Christen geläufig, denn im

Zentrum der christlichen Religionen steht der Wunderglaube: Das Wunder

der Weihnacht, die „Fleischwerdung“ des Gottessohnes, ist die elementare

Botschaft der von Christus gestifteten Kirche. Niemand, der sich in

seiner Kirche zu Hause fühlt, würde dieses Ur-Wunder verleugnen wollen.

Wunder göttlichen Ursprungs sind Bestandteil christlichen Glaubens und

offenbarte Zeichen für die Allgegenwart Gottes. Wunder und Glaube, daran

kann sich niemand vorbeimogeln, sind untrennbar miteinander verbunden.

Gleichwohl geht die katholische Kirche

mit Wundern in den Wallfahrtsorten sehr behutsam um. Sie erhebt keine

einzige der von ihr anerkannten Marienerscheinungen in den Stand einer

verpflichtenden Glaubenswahrheit. Wer diese Zeichen Gottes für sich

nicht erkennen will, dem steht das frei. Aus dieser Freiheit, einem

dargebotenen Geschenk, schöpfen die Wallfahrtsorte ihre besondere Kraft.

Es zieht Millionen von Gläubigen zu solchen Stätten, weil sie sich hier

mit ihren Gebeten und Hoffnungen Gott näher fühlen. Hier sind sie „so

frei“, ein Fest im Hause Gottes mit Seele, Geist und Körper zu feiern.

Ob eine Gnadenstätte kirchlich anerkannt ist oder nicht, beeinflusst zwar

die weltliche Entwicklung eines Wallfahrtsortes enorm; aber die

persönliche Entscheidung, an die Echtheit des Geschehens zu glauben oder

nicht zu glauben, kann durch kein kirchliches Votum ersetzt werden. Das

gilt auch für nichtapprobierte Gnadenstätten wie

>

Marpingen,

>

Mettenbuch oder

>

Heroldsbach, aus denen

Marienerscheinungen berichtet werden. Deshalb kann die Verehrung Mariens

auch an solchen Orten nicht etwas sein, was man ablehnen müsste.

Sobald die Kirche die Glaubensfreiheit gegenüber dem Ursprungsgeschehen

eines Gnadenortes außer Acht lässt und wie im Fall Heroldsbach sogar das

Gegenteil ausspricht, nämlich „Glaubensverbot“, wird eine unhaltbare

Situation heraufbeschworen.

Das Beispiel von Heroldsbach, das nach 50-jähriger Ablehnung nun zu

einer marianischen Gebetsstätte erklärt worden ist, zeigt, wie gut die

Kirche daran tut, sich nicht zu einem schnellen Urteil verleiten zu

lassen. Das beherzigt sie in der Regel: Zu den allermeisten der fast

1000 berichteten Marienerscheinungen in der Welt hat die Kirche noch

keine abschließende Stellungnahme abgegeben.

Die Glaubwürdigkeit eines

Anfangswunders spielt, ob kirchlich anerkannt oder nicht, mit

zunehmender zeitlicher Entfernung zum Ursprungsereignis für einen

Wallfahrtsort ohnehin eine immer geringere Rolle. In breiten Kreisen der

Kirchenmitglieder wächst mit größer werdendem Abstand die Bereitschaft,

ein Wunder „einfach als geschehen“ anzunehmen. Die zeitliche Ferne hilft

sogar dabei, das sich in einem Wunder zeigende göttliche Wirken zu

vergeistigen, für die heutige Zeit zu übersetzen und zu verstehen. Darin

dürfte einer der Gründe für den anhaltenden Zuspruch der

Kevelaer-Wallfahrt liegen, der in diesem Jahrhundert sogar größer

geworden ist als jemals zuvor.

Und auch eine Marienerscheinung im 19. Jahrhundert wie die in Lourdes,

die man nur aus Überlieferungen kennen kann, zählt nach wie vor zu den

gern geglaubten Ereignissen, weil sie vertraute Bilder in uns wachruft,

die wir aus der Bibel kennen. Außerdem hat der berühmte Film „Lied der

Bernadette“ den Wunderglauben mehrerer Generationen nachhaltig geprägt.

Mit Fatima (1917) aber beginnen die schwerer vorstellbaren Wunder und

Marienerscheinungen des Medienzeitalters. Erstmals werden Menschen im

Augenblick eines übernatürlichen Ereignisses fotografiert. Und in

Heroldsbach (1949) werden Seherkinder abgelichtet, wie sie ihrem Bericht

nach gerade die Hand der Gottesmutter berühren. Die neuen technischen

Möglichkeiten, Übernatürliches wenigstens indirekt dokumentieren zu

können, schaden allerdings mehr als dass sie helfen. Sie nähren den

falschen Wunderglauben, dass sich Maria auf Platte bannen lässt, wenn

die Kamera gut genug ist und im richtigen Augenblick zum Schuss kommt.

Gerade die, die die Existenz von Übernatürlichem ablehnen, verlangen vom

Wunder greifbare Natürlichkeit - ein Widerspruch in sich.

Die Geschichte ist voll von Berichten visionärer Menschen, die die Gabe

des tieferen Sehens und Empfindens besitzen und das, was sie berichten,

nicht erfinden, sondern auftragsgemäß wiedergeben. Die bekanntesten und

wichtigsten sind diejenigen, die die Bücher der Heiligen Schrift

niedergeschrieben haben. Auch wenn man jene Zeit der Offenbarungen für

abgeschlossen hält, sind für alle Epochen private Offenbarungen

überliefert, denen göttliche Eingebung zugrunde gelegt wird. In diesem

größeren Zusammenhang können auch die zahlreichen Marienerscheinungen

der Neuzeit nachempfunden werden, bei denen häufig Kindern die Aufgabe

der Mystiker zugefallen ist, der Welt Botschaften zu übermitteln. Aber

weil es Kinder sind, ist der Verdacht schnell ausgesprochen, dass sie uns

Theater vorspielen.

In

Wirklichkeit, so können wir für die meisten dieser Ereignisse annehmen,

findet in der Vorstellungswelt der Seher die berichtete Erscheinung

tatsächlich statt. Aber das ist noch kein Wunder. Zu einem Wunder wird

ein Ereignis erst dann, wenn göttliches Einwirken das Ereignis auslöst

und lenkt. Das jedoch bleibt immer eine Glaubensfrage, denn Wunder ohne

Glauben - die gibt es nicht.

Ohne den Glauben an die

Übernatürlichkeit von greifbaren Ursprungsereignissen würde den

Wallfahrtsorten der Boden entzogen, auf dem sie gründen. Andererseits

ist unübersehbar, daß sich kraftvolle Gnadenorte entwickelt haben, deren

Bedeutung nicht allein durch das Ursprungsereignis erklärt werden kann.

Prachtvolle Klosteranlage

in

Maria Einsiedeln: Großartiges Ursprungsmirakel? Nein, das geistige

Zentrum der Schweiz entwickelte sich aus einer ausgesprochen

bescheidenen, fast dürftig ausgestatteten Legende.

Foto: Martin

Willing

Wer

beispielsweise in Maria Einsiedeln vor dem überwältigend schönen

Ensemble klösterlicher Bauten steht, vermutet vielleicht eine

herausragende Ursprungsgeschichte - Fehlanzeige. Aus einer (sehr alten)

Gebetsstätte mit Legenden und Gebetserhörungen, einem vergleichsweise

schlichten Beginn, wurde Maria Einsiedeln zum geistigen Zentrum der

Schweiz und zu einem der größten Wallfahrtsorte in Südeuropa. Auch das

Ursprungsgeschehen von Altötting - ein Heilungswunder nach Unfall - kann

für sich allein kaum die große Anziehungskraft dieses bayrischen

Wallfahrtsortes begründen. Und für Kevelaer gilt das entsprechend.

Solche Wallfahrtsorte werden nicht allein wegen ihrer

Ursprungsereignisse zu geistigen Hauptstädten ihrer Länder, zu Orten, wo

zum „Beten mit den Füßen“ (Mielenbrink) eingeladen wird. Sie werden es,

weil sie durch die Jahrhunderte hörbar, sichtbar und fühlbar Zeugnis für

die Glaubenswahrheiten der Kirche ablegen und ihr Fähnchen nicht nach

dem Wind drehen. In ihrer Standfestigkeit sind sie ein ruhender und

zugleich anziehender Pol für die Gläubigen, die hier mit allen Sinnen

erfahren, was Kirche für sie bedeutet.

![]()

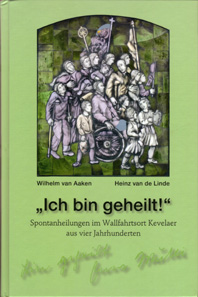

„Ich

bin geheilt“

„Ich

bin geheilt“

Buch über die Wunder von Kevelaer von Wilhelm van Aaken und Heinz van

der Linde

227 Fälle von Spontanheilungen dokumentiert.

Die Gymnasiallehrer > Wilhelm van Aaken (Kevelaer) und Heinz van der Linde (Goch) dokumentieren in ihrem 2008 erschienenen Buch „Ich bin geheilt“ 217 Fälle von Spontanheilungen oder Wundern, wie nicht wenige Menschen glauben. Der jüngste und auch bekannteste ist der Fall der > Maria Offermanns aus Brand bei Aachen (1949).

Den Ausschlag, dieses Thema Spontanheilungen in einem Sachbuch aufzubereiten, gab eine Klasse des Kevelaerer Kardinal-von-Galen-Gymnasiums. Schüler hatten fast ein Vierteljahrhundert zuvor wissen wollen, ob es in Kevelaer Wunder gegeben habe.

![]()

Über Gottvertrauen und Wunder

Die Wallfahrt des KKV-Bezirks

Niederrhein war im Gange. Da ereignete sich, mitten im Sommer, etwas

Unglaubliches: Norbert Kaldenhoff, der sterbenskrank in Wesel lag,

wachte aus dem Koma auf, als in Kevelaer seine KKV-Freunde auf Bitten

seiner Frau zur Gottesmutter beteten. Der Mann konnte später selbst nach

Kevelaer pilgern und lebte noch 15 Jahre.

Die Spontanheilung - etwa 1978 - blieb bis zum Erscheinen des Buchs „Ich

bin geheilt!“ (Wilhelm van Aaken, Heinz van de Linde, 2008)

unbekannt.

217

Spontanheilungen in vier Jahrhunderten werden in dem Buch beschrieben;

viele weitere, über die wir nie etwas erfahren werden, dürften sich

ereignet haben.

217

Spontanheilungen in vier Jahrhunderten werden in dem Buch beschrieben;

viele weitere, über die wir nie etwas erfahren werden, dürften sich

ereignet haben.

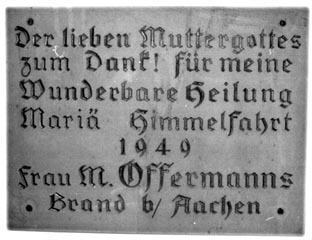

Der Zyklus der wunderbaren Heilungen bricht in der Mitte des 20.

Jahrhunderts ab. Mit dem Fall der Maria Offermanns (1949) ist die letzte

Spontanheilung eingetreten, zu der sich die Wallfahrtsleitung äußert

(indem sie in der Kerzenkapelle eine private Votivtafel zeigt, Bild).

Von der Kaldenhoff-Heilung um 1978 wissen wir nur, weil die Buchautoren

sie recherchiert haben.

Was ist der Grund dafür, dass Wunder

in Ungnade gefallen sind? Zwar werden in der katholischen Kirche nach

wie vor Heilungswunder für möglich gehalten - erst nach einem

bestätigten Wunder kann eine Selig- oder Heiligsprechung erfolgen -,

aber Wunder werden scheinbar nur noch im direkten Bezug zu einer Person

angenommen, deren heiligmäßiges Leben von kirchlichen Wächtern streng

geprüft worden ist.

„Private Wunder“ dagegen, die normale Gläubige erleben, dürfen sich

inzwischen nur auf geistige, nicht auf körperliche Heilung beziehen,

wenn sie offene Zustimmung erfahren sollen.

Hierin zeigt sich einerseits eine um sich greifende Verunsicherung. Denn

wir wissen heute - auch dank alternativer Medizin und neuer Forschung -

von den fantastischen Selbstheilungskräften, die im Menschen ruhen und

die, ohne Chemie oder Skalpell, aktiviert werden können. Da will niemand

vorschnell von einem Wunder sprechen. Andererseits zeigt sich hier auch

mangelhaftes Vertrauen. Denn dass Gott mit zunehmendem medizinischen

Wissen der Menschen seine Mitarbeit reduziert oder einstellt, sollten

wir nicht von ihm annehmen.

![]()

*

>

Marienerscheinungen im 19. und 20. Jahrhundert

(Übersicht)

![]()

![]()