|

|

|

|

|

Killich, Dr. Rainer

Generalsekretär der Wallfahrt Kevelaer | * 1963

![]()

Die

Position eines Generalsekretärs der Wallfahrt Kevelaer ist nicht in der

Tradition des Priesterhauses verwurzelt. Sie ist vergleichsweise jung,

besetzt mit einem Mann voller Schaffenskraft, der die Spanne zwischen

Tradition und Geschichte auf der einen und den Anforderungen des 21.

Jahrhunderts auf der anderen Seite mit Wissen, Können und Leidenschaft

überbrückt. Für die Weiterentwicklung der Kevelaer-Wallfahrt, die sich

den Anforderungen und Veränderungen der Gesellschaft im

Internet-Zeitalter stellen muss, war diese moderne Personalentscheidung

von tragender Bedeutung.

Die

Position eines Generalsekretärs der Wallfahrt Kevelaer ist nicht in der

Tradition des Priesterhauses verwurzelt. Sie ist vergleichsweise jung,

besetzt mit einem Mann voller Schaffenskraft, der die Spanne zwischen

Tradition und Geschichte auf der einen und den Anforderungen des 21.

Jahrhunderts auf der anderen Seite mit Wissen, Können und Leidenschaft

überbrückt. Für die Weiterentwicklung der Kevelaer-Wallfahrt, die sich

den Anforderungen und Veränderungen der Gesellschaft im

Internet-Zeitalter stellen muss, war diese moderne Personalentscheidung

von tragender Bedeutung.

Dass ihn einmal eine Berufung ins >

Priesterhaus holen könnte, ahnte

der junge Mann während seiner Berufsfindungszeit nicht. Rainer Killich,

dessen Elternhaus an der Bahnstraße 25 steht - direkt am Bahnübergang,

wo seine Mutter jahrzehntelang das Modehaus Rösen geführt hat -, wollte

Journalist werden. Freilich hatte er schon damals einen direkten Draht

zur Kirche, und zwar als begabter Musikus: Rainer Killich betreute -

ebenso wie Stefan Pannen und Winfried Günster - die von Pfarrer

> Gerd

Coenen 1976 gegründeten Antonysingers und leitete den kleinen Chor.

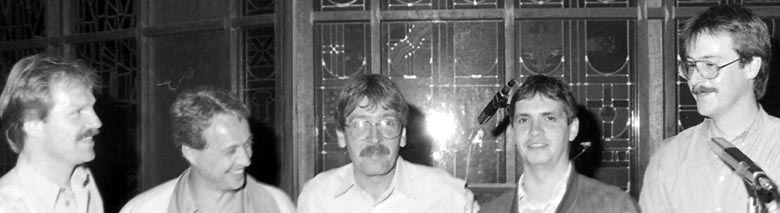

Rainer Killich (r.) mit den

Musiker von Horizonte (1992).

Derweil suchte >

Richard Schulte Staade, als Chef im Priesterhaus für das

Management der Kevelaer-Wallfahrt verantwortlich und auf helfenden Hände

angewiesen, eine vertrauenswürdige Stütze an seiner Seite - sozusagen

seine zweite Hand. Seine Wahl fiel auf Rainer Killich, der am 1. April

1992 seinen Dienst im Priesterhaus antrat. Killich sollte im Jahr darauf das

Aufgabenpaket von Canisianerbruder Sebald Stark, dem

"Sekretär im Wallfahrtsbüro", übernehmen. Bruder Sebald stand

nach über 35-jähriger Mitarbeit vor seinem Abschied von Kevelaer.

Schon

bald horchte Kevelaer auf. Der "neue Mann im Sekretariat" hatte was zu

sagen, so auf der Pilgerleitertagung des Jahres 1996, als er über das

Wesen der Wallfahrt sprach, sie gegen den Tourismus abgrenzte.

Schon

bald horchte Kevelaer auf. Der "neue Mann im Sekretariat" hatte was zu

sagen, so auf der Pilgerleitertagung des Jahres 1996, als er über das

Wesen der Wallfahrt sprach, sie gegen den Tourismus abgrenzte.

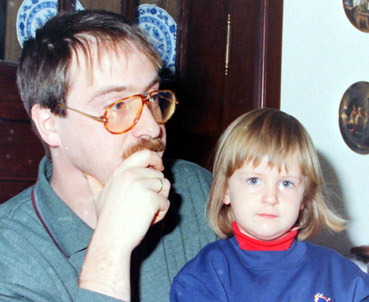

Rainer Killich (1993).

Killichs

Vortrag kam so gut an, dass ein Teilnehmer lautstark quer durch´s mit

300 Pilgerleitern gefüllte Bühnenhaus den Wunsch anmeldete: "Was Sie da

gerade erzählt haben, hätte ich gern schriftlich". Es war deutlich zu

spüren, daß etliche Pilgerleiter nicht nur praktische Hilfen für den

Wallfahrtsalltag erwarteten, sondern auch inhaltliche Ausrichtung.

Darüber hinaus müssen im Priesterhaus die Programme von weit über tausend angemeldeten

Pilgergruppen jedes Jahr koordiniert werden. Im Kevelaerer Blatt war

bereits damals zu lesen: "Zu einer nicht mehr wegzudenkenden Stütze der

Wallfahrt hat sich Organisator Rainer Killich entwickelt. Das Management

im Priesterhaus klappt so gut wie nie zuvor."

Rainer Killich wurde inzwischen als die "rechte Hand" des

Wallfahrtsrektors bezeichnet. Mit seinen Erfahrungen im säkularen Leben

hielt Killich den Anschluss an die Wirklichkeit. So erkannte er früh,

worin in den 1990er-Jahren das Geheimnis steigender Pilgerzahlen lag:

Wenn sich die Gesellschaft zunehmend verweltlichte, "konzentriert sich

das kirchliche Leben in immer stärkerem Maße auf Wallfahrtsorte, Klöster

oder andere kirchliche Ziele". Der große Schub in der

Wallfahrtsentwicklung - sichtbar in der Verlagerung von Großprozessionen

mit vielen hundert Pilgern zu kleineren Gruppen bis zu

Individualwallfahrten mit Einzelpilgern - wurde von Killich als

Zukunftsmodell dargestellt, dem die Realität dann auch folgen sollte.

Inzwischen war der gebürtige Kevelaerer nicht nur hauptberuflich,

sondern auch ehrenamtlich in der Pfarrgemeinde St. Marien tätig, nachdem

er sich in den Pfarrgemeinderat hatte wählen lassen. Mit dem Autor

dieses Dossiers traf Rainer Killich über viele Jahre fast jede Woche im

Priesterhaus zusammen, wo Wallfahrtsrektor Richard Schulte Staade,

Rainer Killich und der Journalist wichtige Kevelaer-Themen besprachen.

Rainer Killich war es, der als erster

von dem kühnen Plan erfuhr, im Jahr 2000 die Gottesmutter zur

Stadtpatronin der neuen Stadt Kevelaer auszurufen.

Rainer Killich war es, der als erster

von dem kühnen Plan erfuhr, im Jahr 2000 die Gottesmutter zur

Stadtpatronin der neuen Stadt Kevelaer auszurufen.

Logo der Bewegung Maria Kevelaer 2000.

Er war ebenso wie ich

im November 1997 Teilnehmer des II. Internationalen Kongresses der

Wallfahrtsstädte in Altötting. Wir saßen beim bunten Abschlussabend am

selben Tisch und verabredeten, dass er, Killich, am nächsten Morgen mit

mir im Reisemobil die Heimreise nach Kevelaer antreten würde.

Ich hatte mich schon früh am Abend in mein Gefährt zurückgezogen und noch gearbeitet.

Dann stand irgendwann - freilich nach langer gedanklicher Vorarbeit -

plötzlich der Auftrag im Raum, die Gottesmutter zur Stadtpatronin

auszurufen. Das war für mich am nächsten Morgen so klar und deutlich,

dass ich meinem Mitfahrer Rainer Killich davon erzählen konnte. Es war

der erste Gedankenaustausch über das noch in einer ungewissen Zukunft

liegende Geschehen am 31. Mai 2000, dem historischen Datum der

Patronatserklärung. Killich, der später mit Delia Evers und mir das praktisch

arbeitende Sekretariat des Kuratoriums von >

Maria Kevelaer 2000 bildete,

erwies sich als wertvoller Helfer und Verbindungsmann während der fast

dreijährigen Vorbereitungszeit.

Er setzte auch die richtigen Akzente. Im Frühjahr 1998 trafen sich die

Rektoren der Wallfahrtsorte im deutschsprachigen Raum zum dritten Mal - nach Mariapocs

(1996) und Kevelaer (1997) diesmal in Maria Einsiedeln (Schweiz). Sie beschlossen,

ihrer Arbeitsgemeinschaft eine feste, institutionalisierte Form zu

geben. Das drückte sich in der Einrichtung eines Sekretär-Amtes aus. Mit

dieser wichtigen Funktion wurde Rainer Killich beauftragt.

Der

"zweite Mann" im Priesterhaus hielt auf internen und öffentlichen

Zusammenkünften Vorträge, die die Entwicklungsgeschichte der Wallfahrt

durchleuchteten. Längst hatte sich Killich den Ruf erarbeitet, nicht nur

ein erstklassiger Organisator im Wallfahrts-Management, sondern auch ein

exzellenter Kenner des sensiblen Stoffes zu sein, den Marienverehrung

und Volksfrömmigkeit nach außen hin darstellen.

Der

"zweite Mann" im Priesterhaus hielt auf internen und öffentlichen

Zusammenkünften Vorträge, die die Entwicklungsgeschichte der Wallfahrt

durchleuchteten. Längst hatte sich Killich den Ruf erarbeitet, nicht nur

ein erstklassiger Organisator im Wallfahrts-Management, sondern auch ein

exzellenter Kenner des sensiblen Stoffes zu sein, den Marienverehrung

und Volksfrömmigkeit nach außen hin darstellen.

"Täglich Brot": Arbeit am Computer.

Darüber

hinaus machte er sich die moderne Technik untertan. Ende 1999 stellte er

nach dreijähriger Entwicklungsarbeit durch die Ideenschmiede des >

Benno

van Aerssen eine multimediale CD vor, die es erlaubte, die Gnadenstätten

von Kevelaer virtuelle zu besichtigen, durch die Basilika zu wandern und

per Mausklick die Orgel losjubeln zu lassen. Internet und Multimedia -

das waren nun im Priesterhaus eingeübte Begriffe.

Seine Leidenschaft für Musik kam in all den Jahren nicht zu kurz. Rainer

Killich, dessen Instrument die Querflöte ist, bildete 1997 mit >

Annegret

Beckedahl, der Musikvereinsvorsitzenden, mit Weihbischof >

Heinrich

Janssen und anderen ein Kuratorium zur Unterstützung der

Basilikakonzerte. Er wirkte 1997 beim Singspiel "Regenbogenfisch" für

die Erstkommunionkinder vom Niederrhein mit, war im Jahr 2000 bei der

Uraufführung des Singspiels "Das Mädchen und der Engel" als Mitglied der

Gruppe Horizonte dabei, außerdem bei einem Stück, das dem heiligen

Willibrord gewidmet, und bei manch anderem musikalischen Ereignis in den

folgenden Jahren.

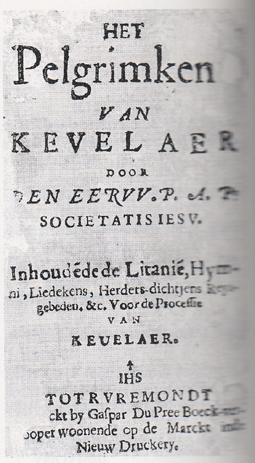

Rainer Killichs Doktorarbeit fand im Jahr 2000 besondere Anerkennung

durch die Volksbank-Stiftung, die den Autor mit einem hohen Betrag

ausstattete, um die Arbeit drucken lassen zu können. So wurde die

Veröffentlichung seiner Dissertation > "Adrian Poirters - Het Pelgrimken

van Kevelaer“ möglich. Killich hatte im Fach Musikwissenschaften

promoviert und Gesänge von Pilgern wissenschaftlich untersucht. Dabei

hatte der Kevelaerer die Einheit aus Texten und Melodien wieder

hergestellt.

Rainer Killichs Doktorarbeit fand im Jahr 2000 besondere Anerkennung

durch die Volksbank-Stiftung, die den Autor mit einem hohen Betrag

ausstattete, um die Arbeit drucken lassen zu können. So wurde die

Veröffentlichung seiner Dissertation > "Adrian Poirters - Het Pelgrimken

van Kevelaer“ möglich. Killich hatte im Fach Musikwissenschaften

promoviert und Gesänge von Pilgern wissenschaftlich untersucht. Dabei

hatte der Kevelaerer die Einheit aus Texten und Melodien wieder

hergestellt.

Das erste Liederbuch für Kevelaer.

Auf diese Forschungsarbeit war er durch Zufall gestoßen. In der

Königlichen Bibliothek in Gent hielt der Flötist mit ausgezeichnetem

Solotalent als Musikstudent der Universität in Münster eines Tages ein

kleines Gebets- und Gesangbuch für Kevelaer in der Hand, ein zerlesenes

Exemplar aus gelbem und grobem Papier, das fast auseinander fiel. Der

Jahrgang elektrisierte ihn: 1648, aufgelegt wenige Jahre nach den

wunderbaren Ereignissen auf dem heutigen Kapellenplatz: „Het Pelgrimken

van Kevelaer“ aus der Feder des damals berühmten Dichters Adrian

Poirters. „Von diesem Büchlein wusste niemand etwas“, sagte Killich über

das Werk, das heute als das erste und älteste Gebets- und Gesangbüchlein

für Kevelaer gilt.

Neben seinem Beruf sind für sein Leben Musik und Sport wichtig. Aber

nichts geht über seine Familie, mit der der zweifache Vater in der

Marienstadt zu Hause ist.

Rainer Killich, „Adrian Poirters - Het Pelgrimken van Kevelaer“, Rekonstruktion historischer Kevelaerer Wallfahrtsgesänge aus dem 17. und 18. Jahrhundert, Lit-Verlag Münster, Bd. 3, 2001, 344 S., 59,80 DM, ISBN 3-8258-3348-8

![]()

![]()