|

|

|

|

|

Kroaten-Massaker an der Kevelaerer Bevölkerung

1. August 1635 | Das Kroatenkreuz erinnert an den Überfall

![]()

Weniger

als sieben Jahre vor der Audition des

>

Hendrik Busmann und der Vision

seiner Frau Mechel Schrouse - dem Beginn der Wallfahrt - richteten

kroatische Söldner in Kevelaer ein Massaker an. Praktisch alle

Einwohner, die nicht geflüchtet waren und Schutz in einer Schanze

gesucht hatten, wurden ermordet.

Weniger

als sieben Jahre vor der Audition des

>

Hendrik Busmann und der Vision

seiner Frau Mechel Schrouse - dem Beginn der Wallfahrt - richteten

kroatische Söldner in Kevelaer ein Massaker an. Praktisch alle

Einwohner, die nicht geflüchtet waren und Schutz in einer Schanze

gesucht hatten, wurden ermordet.

Während des zwölfjährigen

Waffenstillstandes (1609 bis 1621) der verfeindeten Mächte im

80-jährigen Krieg hatte sich das Leben in Kevelaer immerhin so

normalisiert, dass an die Stelle der St.-Antonius-Kapelle die St.

Antonius-Pfarrkirche gebaut werden konnte (1620 vollendet; es handelt

sich um jenes Gotteshaus, das heute als Kapelle in die große, neue

Pfarrkirche integriert ist).

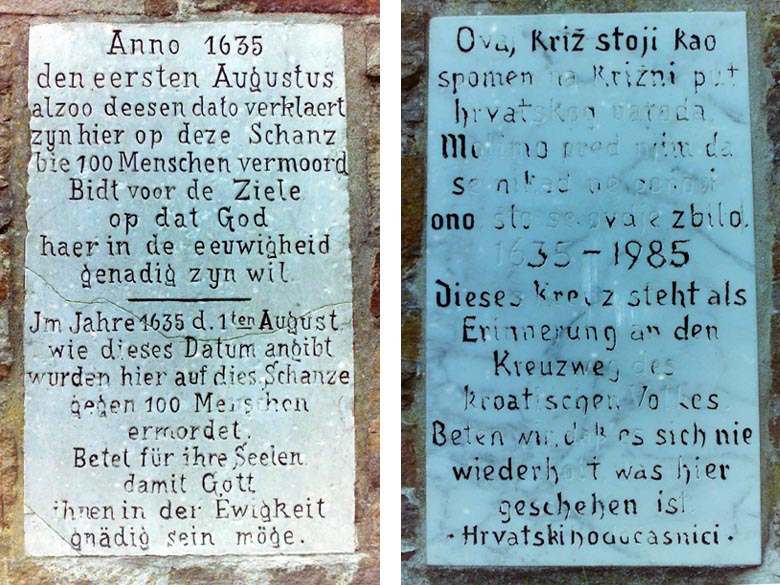

Das Kroatenkreuz heute mit der umstrittenen zweiten Inschrift (rechts), die von Kritikern als Klitterung der Geschichte bezeichnet wird.

Die

Endphase der Spanischen Niederlande war eingeläutet. Nachdem Erzherzog

Albert gestorben war, hatte seine Frau Isabella das Amt der

Generalstatthalterin übernommen. Mitten im Krieg hatte sie den Bau eines

Kanals („Fossa Eugeniana“) begonnen, der den Rhein und die Maas

verbinden und dem Handel der Nord-Niederlande das Wasser abgraben

sollte.

Mit Ausnahme der Stadt Geldern war das Oberquartier von den

Generalstaaten, den protestantischen Niederlanden, besetzt. Da eilte der

Bruder des spanischen Königs Philipp IV., Kardinal Ferdinand, mit einem

großen Heer zu Hilfe und vereinigte seine Truppen mit denen des

deutschen Kaisers im Kampf gegen die „Holländer“.

Ein Feldherr des Kaisers, Piccolomini,

heuerte unter anderem kroatische Söldner an, die sich ihre oft

ausbleibende Bezahlung durch Raubzüge in dem Gebiet, das sie zu befreien

oder zu schützen hatten, auf eigene Faust besorgten. Die Kroaten wüteten

wie Tiere. Sie plünderten Höfe und Wohnsiedlungen aus und massakrierten

die schutzlosen Menschen.

Niemand war vor ihnen sicher, auch nicht die rund 100 Menschen, die sich in die Kevelaerer Holzschanze im Bereich der heutigen Kroatenstraße geflüchtet hatten. Solche Schanzen waren befestigte Schutzräume mit kleineren Wohnräumen. Bei Nettesheim lesen wir:

„Zu Kevelaer lag die

Schanze westlich des Dorfes an der Scherreskathe zur Rechten der alten

Straße von Walbeck über Kaylaer nach Goch. Das Kirchspiel Wetten hatte

zwei Schanzen, von denen eine auf dem rechten Ufer der Twaadt, gegenüber

dem Hause Honselaer, lag.“

Und: „Die Schanzen in der Umgegend von Geldern waren mit einem breiten

Graben und hohem Erdwalle umgeben, ihre Eingänge mit schweren

Schlagbäumen versehen. In dieselben flüchteten sich bei einem

feindlichen Einfalle die Landbewohner mit ihrem Vieh und ihren sonstigen

Habseligkeiten, zu welchem Zwecke man in den Schanzen ein oder mehrere

Häuser errichtete. Nicht selten wurden die Schanzen vom Feinde erstürmt,

was z. B. im Jahre 1635 bei denen zu Kevelaer, Rheurdt und Winternam der

Fall war. Einer Sage nach verteidigten sich die in die Schanze

Geflüchteten zuweilen dadurch, daß sie Bienen auf den heranstürmenden

Feind warfen.“

„Die

Schanze zu Kevelaer“, lesen wir weiter bei Nettesheim, „von wo aus man,

der Überlieferung nach, auf eine Abteilung vorbeiziehender Kroaten

geschossen haben soll, wurde am 1. August 1635 von diesen erstürmt. Alle

darin befindlichen Einwohner wurden bis auf drei niedergemetzelt und die

Frauen und Kinder in einer Weise mißhandelt, ‘wie Türken und Heiden es

nicht schlimmer hätten machen können’“. (Friedrich Nettesheim,

Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern, Kevelaer 1963 [Neuauflage],

S. 186 f, 212.)

Damit war die Kevelaerer Bevölkerung bis auf jene Menschen, die schon

vorher geflüchtet waren, so gut wie ausgelöscht. Die späteren Heimkehrer

- das können kaum mehr als 100 Menschen gewesen sein - wurden durch die

grassierende Pest dezimiert.

In

den wenigen Jahren bis zum Beginn der Wallfahrt stand Kevelaer praktisch

vor einem Neubeginn.

Schon im 17. Jahrhundert wurde ein

Kreuz errichtet, um an die Ermordung der Menschen in Kevelaer zu

erinnern. In das steinerne Kreuz wurde die Inschrift eingemeißelt:

„Anno 1635 den eersten Avgvstvs alzoo desen dato verklaert, zyn hier op dese schans bie de hondert menschen vermoort. Bit voor de zeelle, op dat godt haer in der eewicheid genadich zyn will.“ (Zitiert nach Dr. Peter Lingens, Unsere Heimat 1/1996.)

Im 19. Jahrhundert galt das Kroatenkreuz zeitweilig als verschollen. Nach Lingens sind die Stelle, an der die Schanze gelegen hatte, und das Kreuz selbst allerdings immer bekannt gewesen:

„Auf der topographischen Karte von Tranchot/Müffling aus den Jahren 1803-1820 ist das Geviert der bewaldeten Schanze am Leybach deutlich zu erkennen. Der Kevelaerer Heimatforscher Ludwig Freudenhammer konnte noch zur Mitte dieses Jahrhunderts [20.] mitteilen, daß die Schanze sogar erst um die Jahrhundertwende zerstört worden sei. Über das Kreuz berichtet Pfarrer > Krickelberg 1842 und 1858, daß es sich ‘5 Minuten südwestlich von der Pfarrkirche; an einem Feldwege’ befand. 1863 schreibt Friedrich Nettesheim, daß es noch ‘gegenwärtig’ an seinem Platz stehe. In einem langen Artikel im ‘Niederrheinischen Geschichtsfreund’ wird 1880 an die Kroatenzeit erinnert und festgestellt, daß das Kreuz den Ort des ‘schrecklichen Blutbades’ bezeichne. Auch Provinzialkonservator Paul Clemen erwähnt das Kreuz 1891 in seinem Denkmälerinventar, und schließlich schreibt > Aenstoots 1899, daß das Kreuz ‘noch jetzt an der alten Stelle’ stehe.“

Im Kävels Bläche vom 21.5.1881 lesen wir:

„Im Interesse der Erhaltung der wenigen noch erhaltenen Denkmäler aus der Vorgeschichte unseres Wallfahrtsortes möchten wir unsere hiesigen Leser darauf aufmerksam machen, daß das sog. Kroatenkreuz am Leutgraben der ‘Scherreskathe’, wahrscheinlich in Folge einer Bodenlockerung durch das winterliche Hochwasser, umgesunken ist. Jedenfalls würden verhältnismäßig geringe Mittel dazu ausreichen, um das Kreuz, am besten an der anderen Seite des Grabens, auf einem Postamente mit solider Unterlage wieder zu errichten.“

In der

KB-Ausgabe vom 3.2.1894 wird festgehalten, dass „Chordirector Stanislaus

Aenstoots das sog. Croatenkreuz auf seine Kosten neu herrichten lassen

wolle und zwar erstens zum Andenken an das 25jährige Priester-Jubiläum

dieses verehrten Herrn und zweitens zur Danksagung dafür, daß die

Gemeinde Kevelaer so rege an diesem Feste Antheil genommen.“

Am 10.11.1894 berichtete das KB über eine Sitzung des Kevelaerer

Verschönerungsvereins: „Wenn Ohrenzeugen richtig Mittheilungen gemacht

haben, so ist für das sogn. Kroatenkreuz ein geeigneter Platz gefunden

und wird dieser unentgeltlich abgetreten.“

Das Kroatenkreuz (Aufnahme

von 1930).

Mitte der 1980er-Jahre wurde am Sockel

des Kreuzes eine zweite Gedenkplatte angebracht:

„1635-1985. Dieses Kreuz steht als Erinnerung an den Kreuzweg des kroatischen Volkes. Beten wir, daß es sich nie wiederholt, was hier geschehen ist.“

Die Umdeutung des Kroatenkreuzes zu einem Mahnmal für den „Kreuzweg des kroatischen Volkes“ erregte zunächst kein Aufsehen. 1995 fragte der Kulturhistoriker Dr. Peter Lingens in einem Schreiben an die Stadt Kevelaer an, „ob die neue nutzlose und historisch falsche Inschriftentafel am Kroatenkreuz nicht dem Ansehen der Stadt Kevelaer schade und eine Entfernung sinnvoll sei“ (Niederschrift der Stadt nach einer Ratssitzung).

Die zweite Inschrift (r.)

deutete das Mahnmal um und stellt, wie Kritiker beklagten, eine

Klitterung der Geschichte dar.

1996 machte Lingens in einem Beitrag für Unsere Heimat die von

ihm als Geschichtsklitterung kritisierte Umdeutung öffentlich:

Das Wort ‚Kreuzweg‘

impliziert (in Anlehnung an die Passion Christi), daß hier Kroaten

gelitten hätten. Die neue Tafel verdreht also die alte Aussage des

Denkmales und stellt eine Geschichtsfälschung dar. Das wäre an sich

schon schlimm genug. Die volle Tragweite dieses Umstandes wird

allerdings erst erkennbar, wenn man die Mitteilung eines kroatischen

Pastoralhelfers an seine im Exil lebenden kroatischen Landsleute liest.

Unter dem Titel ‚Die Wallfahrt der Kroaten nach Kevelaer‘ skizziert er

die wechselhafte Geschichte des kroatischen Volkes und stellt diese in

Beziehung zur niederrheinischen Landesgeschichte: ‚Im Laufe unserer

Geschichte nach dem Verlust der Selbständigkeit im Jahre 1101 mußten wir

Kroaten immer wieder schmerzhaft erfahren, daß die Herren, zu deren

Herrschaftsgebiet Kroatien zugeschlagen wurde, den Interessen Kroatiens

nur soweit Rechnung getragen haben, inwieweit sie den Interessen ihrer

Herrschaftsstammgebiete dienten. (...) So mußten unsere Vorfahren z.B.

im 30jährigen Krieg auch für die mit Habsburg verbündeten Spanier als

Söldner am Niederrhein ihr Blut vergießen ...‘ Nach einem Überblick über

die Geschichte der Kroaten-Wallfahrt nach Kevelaer endet er: ‚Zum

Abschluß (der Wallfahrt) ziehen wir zum Kroatenkreuz und beten für den

Frieden und für unser kroatisches Volk. Gott möge uns in die Heimat

zurückführen.‘

Die neue Tafel am Kroatenkreuz entstand im Geiste dieses Textes. Ohne

den in Kevelaer stets willkommenen Wallfahrern Chauvinismus vorwerfen zu

wollen: Mit dieser Uminterpretation werden aus Tätern Opfer gemacht, und

das Kevelaerer Totengedenkkreuz wird zum Monument des kroatischen

Heimatverlustes und Nationalismus.

Josef Heckens antwortete in einem Leserbrief an das Kävels Bläche:

Peter Lingens fordert die Entfernung der Inschrift, welche 1985 von den kroatischen Kevelaer-Wallfahrern am Steinsockel unter dem Kroatenkreuz angebracht wurde. Er wirft den Kroaten Geschichtsfälschung vor. (...) Die kroatischen Wallfahrer kommen seit 1970 regelmäßig nach Kevelaer und beschließen ihre Wallfahrt stets mit einer Andacht am Kroatenkreuz. Sie beten dort um Frieden für ihr Land und unter den Völkern. (...) Wir sollten uns freuen, daß das Kroatenkreuz nicht nur als historisches Denkmal dasteht, sondern für eine Wallfahrergruppe auch Ort des Gebetes ist. (...) Die kroatischen Wallfahrer wissen von dem furchtbaren Geschehen im Jahre 1635. Deshalb heißt es in der Inschrift: „Beten wir, daß es sich nie wiederholt, was hier geschehen ist.“ (...) Wir betrachten die Geschichte des Kroatenkreuzes traditionell aus unserer engeren heimatgeschichtlichen Sicht. Das Kreuz geht aber nicht nur uns an, sondern wie sein Name besagt, auch die Kroaten. Wir müssen es deshalb annehmen, wenn durch sie eine Hinzufügung geschieht, die auf Ursachen in größeren historischen Zusammenhängen hinweist. (...) Die Entfernung der Inschrift von 1985 würde die freundschaftlichen Gefühle unserer kroatischen Kevelaer-Wallfahrer verletzen.

Das letztgenannte

Argument von

>

Josef Heckens gegen eine

denkbare „Tafel-Entfernung“ hatte die vielleicht stärkste Wirkung. Auch

diejenigen, die in der zweiten Inschrift eine Geschichtsverfälschung

sehen, wollten letztlich keinen Stein des Anstoßes liefern.

Für das gemeinsame Streben, allen Wallfahrern in Kevelaer eine religiöse

Heimat zu geben, hatte sich Ehrenbürgermeister

>

Karl Dingermann besonders

stark gemacht. Seinem Einfluss ist es maßgeblich zu verdanken, dass

Kevelaer seither mit einem zweifach gedeuteten Kreuz friedlich lebt.

![]()

Et

Kroatekrüß

Von

>

Theodor Bergmann

Stott Wandler stell! - Sitt dor et steene Krüß!

Lang es et her. - De Heij bleujt blujegrot.

Van Faeld on Weij omsoemt en enkel Hüß,

ütt Dör on Fenster keckt de bettre Not.

Op Kärkhoffsgrond en Kärkske klein on aerm;

Drop Gottes Sonneschin roest week on waerm.

En kleine Schanz met Murr on Wall ömher;

De Aermuj drin verstoppt in Aegnst on Not.

Met Fluken on Gebröll van fären her

Weld Kriggvolk träckt. - De Hej bleujt blujegrot. -

Gremmlachend gätt den Dot öm Mur on Wall,

Dij öm verfalle sin, dij kennt hän all.

Wen schötzt et Möske, wenn de Falk et peckt? -

De Schanz gestoermt. - Rot Blut schwämmt in de Sand. -

Den Dot spoelt op, ütt Not on Aermuj träckt

Hän met Gefolgschaft in en bäter Land. -

Bej hondert brave Menße leggen dot,

On rondöm bleujt de Heij so blujegrot.

Stott Wandler stell! - Voert steene Krüß knej neer

On baej en Vaterons! - In volle Pracht

Met Blatt on Blumme bleujt et rondömher.

De Wenter es gon loope oawer Nacht.

Nej Läve brengt de Lente Boß on Faeld

On oawer Menßelicke danzt de Waelt.

*

| Kroatenkreuz Textstellen in der Kevelaerer Enzyklopädie: |

| | Die Zeit bis zum Kroaten-Massaker | Stanislaus Aenstoots | Dreißigjähriger Krieg | Helmut Hermsen | Hochwasser | Verkehrsverein Kevelaer | Elfried Wedekind | |

![]()

![]()