|

|

|

|

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

KEVELAER (1)

Der Gnadenort und seine Ursprungsmirakel

Entwicklung Kevelaers zu einer "geistigen Hauptstadt" der Region

![]()

Die Christen sind nicht schuldlos daran, dass sie in der Gesellschaft an

den Rand gedrängt werden. Die kaum noch nachvollziehbare Verkopfung von

Glaubensinhalten durch einzelne Wortführer und das unglaubwürdige

Verhalten manches Repräsentanten, der Wasser predigt und Wein trinkt,

treiben auch gut meinende Christen in den Zweifel.

Die Christen sind nicht schuldlos daran, dass sie in der Gesellschaft an

den Rand gedrängt werden. Die kaum noch nachvollziehbare Verkopfung von

Glaubensinhalten durch einzelne Wortführer und das unglaubwürdige

Verhalten manches Repräsentanten, der Wasser predigt und Wein trinkt,

treiben auch gut meinende Christen in den Zweifel.

Das Gnadenbild in Kevelaer.

Die Kluft zwischen dem, wie christliches Leben nach kirchlichen Vorgaben

aussehen sollte, und dem, wie es im Alltag tatsächlich aussieht, scheint

immer größer zu werden. Viele Menschen formen sich in ihrer Zerissenheit

zwischen Sein und Schein einen Privatglauben zurecht oder greifen zu

Strohhalmen - wie im Sommer 1999 im saarländischen

>

Marpingen, wo

Zehntausende Marienverehrer im Schlamm des Härtelwaldes ausgeharrt

haben, um Botschaften der Gottesmutter, die drei Frauen nach dem

Fatima-Vorbild von Mai bis Oktober empfangen haben wollen, zu hören.

Wie ein roter Faden zieht sich durch die lange Geschichte, dass die

Marienverehrung immer dann aufblüht, wenn fromme Menschen durch Staat

oder Gesellschaft, innere oder äußere Notlagen in Bedrängnis geraten.

30-jähriger Krieg (Kevelaer), Säkularisierung (>

Lourdes), Kommunismus

(> Fatima) und Entchristlichung (>

Medjugorje) sind Beispiele für solche

dramatischen Entwicklungsabschnitte, in denen der gläubige Mensch um

seine Beziehung zu Gott besonders kämpfen muss. Dabei setzt er verstärkt

auch seine Sinne und Gefühle ein, weil die Erfahrungen im Herzen bei der

Standortbestimmung im Kopf helfen. Nirgendwo wird das Herz des Gläubigen

offener angesprochen als an unseren Marienwallfahrtsorten. Hier fühlt er

sich der Gottesmutter als Fürsprecherin am nächsten.

Das Kevelaerer Gnadenbild, in dem die selbe große Frau wie in allen

Marienwallfahrtsorten der Welt verehrt wird, ist in seiner Kleinheit

anziehend für Menschen, die in der oberflächlichen Gesellschaft nicht

mehr klar kommen und die an dem um sich greifenden Hang zur Banalität

und Primitivität leiden. Mit dem kleinsten und empfindlichsten

Gnadenbild von weltweiter Bedeutung kann sich jeder Mensch leicht

identifizieren, auch der, der nichts anderes vorweisen kann als seine

Zuversicht, an diesem Ort der Gottesmutter und ihrem Sohn nahe zu sein.

Dabei hilft ihm nicht wie in Lourdes oder Fatima das Charisma eines

Gnadenortes mit kirchlich approbierten Marienerscheinungen und vielen

anerkannten Wundern. Im Gegenteil: Bis auf die acht Heilungswunder, die

in der Entstehungsphase der Kevelaer-Wallfahrt auf der bischöflichen

Synode zu Venlo 1647 anerkannt worden sind, ist Kevelaer zu keiner Zeit

ein Ort gewesen, an dem spektakuläre, körperlich erfahrbare Wunder

erwartet werden.

Aber was ist Kevelaer dann? Wir erfahren es, wenn wir uns das 17.

Jahrhundert und den 30-jährigen Krieg am Niederrhein in Erinnerung

rufen.

Die Besitzer der geldrischen Städte und Dörfer wechseln damals so häufig

wie bei einem Kriegs-Monopoly. Ende 1637 ist das ganze Oberquartier

Geldern für ein paar Monate „feindfrei“, da steht - im August 1638 -

Prinz Friedrich Heinrich von Oranien mit seinen Truppen schon wieder vor

Geldern. Zusammen mit verbündeten Armeen belagern nun 4.000 Reiter und

17.000 Fußsoldaten die Garnisonsstadt. Kardinal Ferdinand, der Bruder

von König Philipp IV., eilt mit seinen Soldaten den in Geldern

eingeschlossenen Spaniern zu Hilfe. Er beordert auch Truppen des

deutschen Kaisers herbei, die von General Lamboy befehligt werden.

Geldern, so die Losung, darf nicht in die Hände der protestantischen

Generalstaaten fallen.

Die Belagerer werden vertrieben - und sind ein Jahr später wieder da:

Diesmal mit 36 Kompanien Reiterei und 20.000 Mann Fußvolk. Und wieder

endet die Belagerung erfolglos.

Im Mai 1641 wird Schloss Wissen von hessischen Gruppen besetzt. Im Juni

taucht General Lamboy mit seinen kaiserlichen Soldaten in der Gegend um

Kevelaer wieder auf. Etliche seiner katholischen Armeeangehörigen haben

ein Wallfahrtsbildchen im Gepäck, das ihnen der General geschenkt hat -

vermutlich jenen kleinen Kupferstich, der ein Jahr zuvor in einem

Antwerpener Atelier zum Gründungsjubiläum des Jesuiten-Ordens und zur

Erweiterung der Kapelle in Luxemburg hergestellt worden ist. Er zeigt

die Luxemburger Schutzmantelmadonna.

In der Garnisonsstadt Geldern geht es zu wie im Taubenschlag. Tausende

von Soldaten werden auf ihren Märschen von einem Schlachtfeld zum

nächsten vorübergehend hier untergebracht, die meisten in

Privatquartieren. Kleine Kaufleute ziehen einen bescheidenen Handel mit

den Soldaten auf. Einer dieser Krämerläden gehört Mechel Schrouse, der

Frau von Hendrik Busmann.

Mitten durch diesen gefährlichen, militärischen „Ameisenhaufen“ im

Großraum Geldern geht Busmann als Hausierer auf die Walz und manchmal

muss er um sein Leben rennen. Er ist umzingelt von kämpfenden Soldaten,

die mit ihren Stoßdegen, den Rapieren, auch Zivilisten nach Belieben

abstechen, und er hört die einschüssigen Pistolen der Kavalleristen

krachen und den dumpfen Knall der Vorderladerkanonen.

Mitten durch diesen gefährlichen, militärischen „Ameisenhaufen“ im

Großraum Geldern geht Busmann als Hausierer auf die Walz und manchmal

muss er um sein Leben rennen. Er ist umzingelt von kämpfenden Soldaten,

die mit ihren Stoßdegen, den Rapieren, auch Zivilisten nach Belieben

abstechen, und er hört die einschüssigen Pistolen der Kavalleristen

krachen und den dumpfen Knall der Vorderladerkanonen.

Hendrik Busmann, der Hausierer, auf Verkaufstour durch den Niederrhein. Bronzeplastik von Erika Rutert, im Auftrag der Werbegemeinschaft Busmannstraße.

Über der Gegend liegt der beißende Qualm verbrennender Höfe, Tierkadaver

stinken am Wegesrand. Die Menschen in den Dörfern, die nicht von den

Mauern der Festungsstadt Geldern geschützt werden, zittern um ihr Leben.

Es ist nichts wert in diesem Krieg, der nun schon fast 80 Jahre über das

Gelderland brandet. Die Soldaten, gleich welcher Nation, stehlen den

Leuten das letzte Hemd, rauben ihre Höfe und Häuser aus, vergewaltigen

die Frauen und holen sich auf eigene Faust doppelt und dreifach, was

ihre Dienstherren ihnen an Sold vorenthalten. Dieser Terror sich selbst

bedienender Söldner ist staatlich sanktioniert und eine ebenso

verwerfliche wie einkalkulierte Form der Finanzierung

hochherrschaftlicher Raubzüge.

Busmanns Verkaufsgebiet reicht bis etwa Weeze. Immer wenn er durch

Kevelaer kommt, hält er an einem Hagelkreuz an und betet. Hier hört er

um Weihnachten 1641 zum ersten Mal die Stimme, dass er der Gottesmutter

an dieser Stelle eine kleine Kapelle bauen soll.

Es ist Krieg. Anfang Januar 1642 rücken mit den Generalstaaten

kooperierende Armeen aus Frankreich, Weimar und Kurhessen zum Rhein und

gegen die kaiserlichen Truppen vor. Die Verbündeten erobern Uerdingen,

Linn und andere Orte und machen sich plündernd über den unteren

Niederrhein her.

Der kaiserliche General Lamboy, der für Spanien kämpft,

überschreitet mit 9.000 Mann die Maas und bezieht zwischen Krefeld und

St. Tönis feste Stellung. Am 17. Januar beginnt die

Entscheidungsschlacht, in der die Kaiserlichen unterliegen. Lamboy

stirbt am Tag darauf, 3.000 seiner Männer verbluten, 4.000 werden

gefangen genommen. Unter den Gefangenen befindet sich ein Leutnant, dem

zwei Kameraden - von wem beauftragt, weiß man nicht - zwei

Wallfahrtsbildchen mit der Luxemburger Madonna überbringen sollen.

Der kaiserliche General Lamboy, der für Spanien kämpft,

überschreitet mit 9.000 Mann die Maas und bezieht zwischen Krefeld und

St. Tönis feste Stellung. Am 17. Januar beginnt die

Entscheidungsschlacht, in der die Kaiserlichen unterliegen. Lamboy

stirbt am Tag darauf, 3.000 seiner Männer verbluten, 4.000 werden

gefangen genommen. Unter den Gefangenen befindet sich ein Leutnant, dem

zwei Kameraden - von wem beauftragt, weiß man nicht - zwei

Wallfahrtsbildchen mit der Luxemburger Madonna überbringen sollen.

General Lamboy.

Ob sie sich dazu außer Stande sehen, weil sich der Empfänger in

Kriegsgefangenschaft befindet, oder ob sie die Bilder ohnehin

unterschlagen und zu Geld machen wollen - jedenfalls bieten sie der

Krämersfrau Mechel Schrouse in der Garnison Geldern die Bildchen zum

Kauf an. Mechel lehnt ab, weil sie ihr zu teuer sind. Die Soldaten

müssen dem gefangenen Leutnant die Bilder dann doch noch überbracht

haben, denn eines wird Mechel kurz nach Pfingsten von ihm nach dessen

Freilassung erwerben.

Aber es ist erst Januar. Die weimarisch-hessischen Truppen ziehen nach

der Schlacht von Linn weiter, erobern einen Ort nach dem anderen und

verüben sexistische Gräueltaten: Frauen werden in Gegenwart ihrer Männer

vergewaltigt, in Schornsteine, unter denen Feuer brennt, hinaufgezogen,

mit den Haaren an die Schweife von Pferden gebunden und zu Tode

geschleift - so ist es für den Raum Viersen verbürgt.

Zu Pfingsten erlebt Mechel Schrouse in ihrer Gelderner Behausung in der

Nacht eine Lichterscheinung, in der sie ein Heiligenhäuschen und in ihm

eines der Marienbildchen mit der Luxemburger Madonna sieht, die ihr von

den Soldaten angeboten worden sind. Jetzt ist Ehepaar Hendrik Busmann

und Mechel Schrouse endgültig davon überzeugt, dass die Stimme, die

Hendrik dreimal gehört hat, und die Vision von Mechel Zeichen des

Himmels sind. Mechel findet in der Garnison den inzwischen frei

gelassenen Leutnant, erwirbt eines der Bildchen; Busmann organisiert mit

dem Pastor von Kevelaer den Bau des Heiligenhäuschens. Und am 1. Juni

1642 wird das Gnadenbild eingesetzt.

Zu Pfingsten erlebt Mechel Schrouse in ihrer Gelderner Behausung in der

Nacht eine Lichterscheinung, in der sie ein Heiligenhäuschen und in ihm

eines der Marienbildchen mit der Luxemburger Madonna sieht, die ihr von

den Soldaten angeboten worden sind. Jetzt ist Ehepaar Hendrik Busmann

und Mechel Schrouse endgültig davon überzeugt, dass die Stimme, die

Hendrik dreimal gehört hat, und die Vision von Mechel Zeichen des

Himmels sind. Mechel findet in der Garnison den inzwischen frei

gelassenen Leutnant, erwirbt eines der Bildchen; Busmann organisiert mit

dem Pastor von Kevelaer den Bau des Heiligenhäuschens. Und am 1. Juni

1642 wird das Gnadenbild eingesetzt.

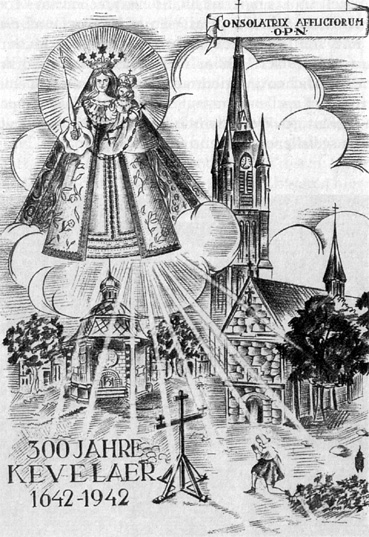

Zum 300-jährigen Bestehen

der Kevelaer-Wallfahrt (1942)

wurde dieses Plakat herausgegeben.

Zehn Tage später fallen die Hessen in Lobberich ein und plündern die

Kirche. Auch die Klöster zu Rumeln, bei Uerdingen und zu Marienbaum

werden ausgeraubt. In der Nähe von Geldern kommt es zu mehreren

Scharmützeln zwischen den verbündeten Armeen der Generalstaaten und den

Spaniern. Am 17. Juni werden die Generalstaatler durch das Heer des

Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien, der drei Monate in Budberg

zwischen Rheinberg und Orsoy kampiert hat, verstärkt. Dieser großen

Streitmacht der Niederländer fühlen sich weder die Kaiserlichen, noch

die Spanier gewachsen. Sie liegen sich abwartend gegenüber.

Am 23. Juni ziehen die Hessen von Kempen aus plündernd durch die Gegend.

Am 1. Juli werden Reiter und Fußsoldaten der Spanier auf einem Marsch

nach Venlo angegriffen. Generalstaatler schlagen drei Wochen später

spanische Reiter zwischen Aldekerk und Nieukerk in die Flucht.

Am 8. September 1642, mitten in diesem militärischen Chaos, wird der

Junge Peter, ein Sohn von Rynier van Volbroeck und seiner Frau Margarete

aus der Gegend um Hassum, vor dem Gnadenbild in Kevelaer auf wunderbare

Weise geheilt. Fünf Jahre ist der Junge lahm und verkrüppelt gewesen. Es

ist die erste von acht Heilungen, die die Synode zu Venlo als Wunder

kirchlich anerkennen wird.

Ende September 1642 setzt sich die weimarisch-hessische Armee - sie

kämpft für die Generalstaaten - in den Dörfern zwischen Rheinberg und

Wesel fest und brennt Borth und Menzelen nieder. Anfang Oktober fällt

sie ins Gelderland ein. In Nieukerk werden um die 30 Häuser

gebrandschatzt, in Aldekerk, wo 170 Häuser stehen, werden mehr als zehn

angezündet, was eine Katastrophe auslöst: Das Feuer vernichtet den

ganzen Ort. Der Feind bezieht zwischen Aldekerk und Nieukerk ein

befestigtes Lager und zieht von hier aus brennend und mordend durch die

Vogtei. 40 Höfe gehen in Flammen auf, Frauen werden geschändet und

misshandelt, andere Einwohner ermordet oder gefangen genommen, um

Lösegeld abzupressen.

Die Spanier stehen links der Maas und müssen wegen ihrer militärischen

Unterlegenheit tatenlos zuschauen, wie das Gelderland zwischen Maas und

Rhein von den Verbündeten der Niederländer verwüstet wird. Aber sie sind

keinen Deut besser:

Von Roermond aus rauben die spanischen Soldaten ihr eigenes Land aus,

und kaum dass sie sich zurückgezogen haben, stoßen ihre verbündeten

kaiserlichen Truppen nach und plündern den Rest.

In Geldern und Umgegend herrscht schiere Anarchie.

Was 1641/42 am Hagelkreuz zu Kevelaer

geschehen ist und sich nun zu einer mächtigen Wallfahrt entwickelt, hat

mit Reformation und Abwehr des Protestantismus in den spanischen

Niederlanden nicht das Geringste zu tun. Hendrik Busmann, seine Frau

Mechel Schrouse und all die anderen, die herbeiströmen, flehen, so

dürfen wir annehmen, zur „Trösterin der Betrübten“ um ihr nacktes Leben

und ein Ende des ewigen Mordens am Niederrhein. Es ist der Aufschrei der

Unterdrückten in einem Zeitalter des Staatsterrors, der Menschen

schlimmer behandelt als Vieh. Nur Vieh ist etwas wert. Man kann es

essen.

Bildstock und Gnadenkapelle an dem auserwählten Ort sind schon da, als

Politiker die Gottesmutter von Kevelaer für ihre Zwecke missbrauchen.

Als „geistiges Bollwerk“ gegen die reformatorische Bewegung und die

niederländischen Protestanten, wie die Historienbeschreibung es immer

wieder behauptet, hat sich Maria nie einspannen lassen.

Bildstock und Gnadenkapelle an dem auserwählten Ort sind schon da, als

Politiker die Gottesmutter von Kevelaer für ihre Zwecke missbrauchen.

Als „geistiges Bollwerk“ gegen die reformatorische Bewegung und die

niederländischen Protestanten, wie die Historienbeschreibung es immer

wieder behauptet, hat sich Maria nie einspannen lassen.

Das Gnadenbild zu Kevelaer im Schmuck der Jahrhunderte.

Gleichwohl wird

es versucht: Der Missbrauch durch Spanien, das sein absolutistisches

Beherrschungssystem mit rüdester Staatsgewalt, inquisitorischen

Foltermethoden und psychopathischem Hexenwahn retten will, gehört zu den

schlimmsten historischen Wahrheiten, die unser Verhältnis zu den um ihre

Freiheit kämpfenden Niederländern noch heute beschämen können.

Auch wenn Kevelaer kein Ort der sichtbaren

(>

Heilungswunder

sein will, machen

fromme Menschen hier Erfahrungen, die sich als Wunder in ihrer Seele

bestätigen. Zwar akzeptieren besonders Außenstehende den Begriff

„Wunder“ nur für Ereignisse, die sich spektakulär von den Naturgesetzen

entfernen, und kommen zu dem für sie logischen Schluss, dass es keine

Wunder gibt.

Aber in Wirklichkeit ist es für den religiösen Menschen

unerheblich, ob Gottes Wunderwirken innerhalb oder außerhalb der

natürlichen Gesetze liegt. Wunder sind Teil des göttlichen

Offenbarungsgeschehens und entziehen sich, auch wenn sie körperlich

fassbar sind, der Erklärung durch die Naturwissenschaft, gleich welchen

Erkenntnisstand sie jemals erreicht.

Dieser Wunderbegriff ist jedem

Christen geläufig, denn im Zentrum der christlichen Religionen steht der

Wunderglaube: Das Wunder der Weihnacht, die „Fleischwerdung“ des

Gottessohnes, und seine Auferstehung nach dem Kreuzestod an Ostern sind

die elementaren Botschaften der von Christus gestifteten Kirche.

Niemand, der sich in seiner Kirche zu Hause fühlt, würde diese Ur-Wunder

verleugnen wollen.

Wallfahrtsorte wie Kevelaer werden nicht allein wegen ihrer

Ursprungsereignisse zu "geistigen Hauptstädten" ihrer Regionen. Sie werden

es, weil sie durch die Jahrhunderte hörbar, sichtbar und fühlbar Zeugnis

für die Glaubenswahrheiten der Kirche ablegen und ihr Fähnchen nicht

nach dem Wind drehen. In ihrer Standfestigkeit sind sie ein ruhender und

zugleich anziehender Pol für die Gläubigen, die hier mit allen Sinnen

erfahren, was Kirche für sie bedeutet.

In dieser Verantwortung für ihre Kirche heute und morgen haben Tausende

Kevelaerer am 31. Mai 2000 ein Zeichen gesetzt: Sie haben der

Gottesmutter versprochen, jetzt und in Zukunft diesen Gnadenort zu

schützen, und haben zugleich um ihren Schutz gebeten. Deshalb haben sie

Maria vor aller Öffentlichkeit zur

>

Schutzpatronin der Stadt Kevelaer

erklärt.

![]()

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()

![]()