|

|

|

|

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()

| Kapitel 5 von 115 |

März 1950

In Kevelaer lässt sich Dr. Walter Schreiber als praktischer Arzt nieder, nachdem er als Medizinalrat seinen Dienst im Gesundheitsamt des Kreises Geldern quittiert hat.

Zerstört, beschädigt, lückenhaft - so präsentieren sich Teile des großen Kreuzwegs im Marienpark immer noch. Verletzungen durch Artilleriebeschuss und Bombenexplosionen sind, fünf Jahre nach Kriegsende, nicht behoben. Die Schäden sind sogar mutwillig vergrößert worden: Offenbar sind Steine für private Zwecke geklaut worden.

Pilger, die, wie auf Wallfahrten üblich, den Kreuzweg beten wollen, laufen hauptsächlich an Trümmern vorbei. Erst jetzt, im März 1950, können die Wallfahrer hoffen, dass der Kreuzweg bald grundlegend renoviert sein wird. Für die Wiederherstellung einiger Stationen haben sich Stifter gefunden.

Die St.-Sebastianus-Bruderschaft will sich um die zehnte Station kümmern, die Kolpingfamilie um die dritte. Hier ist die Figurengruppe relativ wenig beschädigt, während das Stationsgebäude eher einer Ruine gleicht. Es muss abgebrochen und neu aufgebaut werden. Durch Kevelaer läuft eine Welle der Hilfsbereitschaft. Auch Privatpersonen erklären, das Projekt Kreuzwegrenovierung unterstützen zu wollen. Die Zeit drängt: Ende Juni, zur Wallfahrtseröffnung an Peter und Paul, soll der Kreuzweg im Wesentlichen hergestellt sein. Und es wird klappen, wie wir noch lesen werden.

Die traditionelle Fußfallfahrt aus Gennep hat andere Probleme. Weil der Gruppe der Grenzübertritt verboten wird, muss sie für ihre 300. Jubiläumswallfahrt Umwege von 150 Kilometern im Reisebus nehmen. Normalerweise wäre sie die 25 Kilometer Luftlinie zu Fuß gepilgert. Beim Grenzübertritt werden die Niederländer durch zeitaufwändige Formalitäten schikaniert und stundenlang festgehalten. Den Vorfall nimmt die Amtsverwaltung Kevelaer zum Anlass, beim Bundesverkehrsministerium und der Zollleitstelle zu intervenieren und um Erleichterungen zu bitten.

Die Arbeitsgemeinschaft selbständiger Berufe (ASB) in Kevelaer, vor dem Krieg eine auch politisch auftretende Unternehmervereinigung, definiert sich bei Wiedergründung Anfang März neu. Die ASB hat nun „einen rein wirtschaftlichen Charakter zur Vertretung und zur Förderung der Belange der ihr angeschlossenen Berufsgruppen“.

Die Wiedergründung der für Kevelaer bedeutsamen Gruppierung findet im Heidelberger Faß statt. Versammlungsleiter Arnold Dyx betont ausdrücklich die unpolitische Ausrichtung der ASB. Sie sei ausschließlich eine „Interessengemeinschaft für wirtschaftliche Fragen“.

Der erste Vorstand sieht so aus: 1. Vorsitzender Arnold Dyx, 2. Vorsitzender Max Janssen, Geschäftsführer Rechtsanwalt Heinrich van Straelen, Beisitzer Anton Seng, Willi Lawaczeck, Hermann Quinders, Willi Derricks, Alex Jacobs, Heinrich Hermans, Leo Wassen, Anton Hoymann, Peter Rühl, Wilhelm Kösters, Theodor Wilbers, Johann Swart und Johann Ophey.

Im Rathaus wird eine wichtige, zukunftsweisende Entscheidung getroffen: Die Stadt kauft das Gelände der Gärtnerei Rogmans zwischen Gelderner und Römerstraße. Auf diesem Areal werden später Gymnasium und Bühnenhaus entstehen. Kaufpreis: 25.000 Mark.

Außerdem beschließt der Rat den Kauf eines Grundstücks an der Hubertusstraße, um die St.-Hubertus-Schule erweitern zu können. Abgelehnt wird der Antrag der Firma Hoch- und Tiefbau, die ein Grundstück an der Ladestraße für drei Mark je Quadratmeter von der Stadt kaufen will. Der angebotene Preis sei zu niedrig.

In der selben Ratssitzung wird Lehrer Johannes Schlösser zum Rektor der Marktschule gewählt.

Mitte März zieht ein Notkreuz durch Kevelaer. Es ist ein Symbol für den Frieden, das am Niederrhein und darüber hinaus von Pfarrgemeinde zu Pfarrgemeinde in feierlicher Prozession weitergereicht wird. Als es die Wallfahrtsstadt erreicht, wird es von zweitausend Männern der Pfarrgemeinde Kevelaer begleitet: Es ist ein „Siegeszeichen, das helfen möge, die Finsternis zu überwinden und das aufleuchten möge auf dem Weg zur Erlösung aus aller Not und Bedrängnis unserer Zeit“ und ein „heiliges Zeichen des Heiligen Jahres, das zur Buße und Sühne, zur Liebe und zum Frieden mahnt“ (Heinrich Maria Janssen). Von Kevelaer wird das Notkreuz nach Twisteden getragen.

Große Freude unter den Sportlern in Winnekendonk: Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des SV Viktoria wird an die Bauunternehmung Hegerath der Auftrag vergeben, den Sportplatz für 1.700 Mark fertigzustellen. Beschlossen werden auch der Kauf von Fußballtoren und der Bau einer Umzäunung, außerdem die Anschaffung einer neuen Vereinsfahne. Die Viktoria ist auch sportlich im Aufwind: Eine zweite Fußballmannschaft wird aufgestellt.

Unterdessen versucht das Land Nordrhein-Westfalen mit einem neuen Landeswohngesetz, des eklatanten Wohnungsmangels Herr zu werden. Das Kreiswohnungsamt und die städtische Wohnungsbehörde in Kevelaer können nun leichter den Bau von Wohnungen in dafür eigentlich nicht vorgesehenen Gebäuden genehmigen. Bis dahin durften sie Ausnahmegenehmigungen nur erteilen, wenn höchstens ein Zimmer geschaffen wurde. Nunmehr können die örtlichen Behörden unabhängig von der Zimmeranzahl selbst darüber befinden, ob sie der „Zweckentfremdung“ zustimmen oder nicht. Das beschert auch Anton Verhoeven viel Arbeit, der zum Leiter des Kevelaerer Bauförderungsamts bestellt wird.

In Twisteden stirbt Pfarrer Anton Kalscheur (68). Der Geistliche, der von 1928 bis 1948 die Gemeinde St. Quirinus betreut hat, wird in Twisteden unter großer Anteilnahme der Pfarrgemeinde zu Grabe getragen. Seinem Wahlspruch („Liebe es, ungekannt zu sein und für nichts geachtet zu werden“) folgen seine Pfarrangehörigen in einem Punkt nicht: Sie achten und ehren ihren Pfarrer für sein mutiges Auftreten während der NS-Zeit, in der er dreimal angezeigt, mehrmals verhört, bedroht und bespitzelt worden ist. Seine Predigten in der dunklen Zeit sind für viele eine wesentliche Stütze gewesen.

Eine Badeanstalt der besonderen Art wird Ende März in Winnekendonk in Betrieb genommen. Es sind Wannen im Keller der neuen, vierklassigen Volksschule, die von den Bürgern gegen kleines Entgelt genutzt werden können. Der Service wird gerne in Anspruch genommen, denn wer hat schon ein eigenes Badezimmer zu Hause?

Der Samstag ist Badetag: Frauen von 14 bis 16.30 Uhr, Männer von 17 bis 19 Uhr. Ein Wannbad kostet 30 Pfennig. Wer nur braust, zahlt einen Groschen. Von „sehr starkem Zuspruch“ berichtet eine Zeitung. Bald werden die Badezeiten erweitert.

Die Schule als „Badeanstalt“ erlebt auch Lehrer Heinz Leonardi, der jetzt von der Achterhoeker Schule zu der in Winnekendonk gewechselt ist. Später wird Leonardi Leiter dieser Schule werden.

Ein Festtag für die evangelischen Christen ist der Sonntag, 26. März. Zum ersten Mal können die Protestanten im Wallfahrtsort die Konfirmation von Jugendlichen angemessen feiern. Dechant Janssen hat ihnen dafür die Beichtkapelle zur Verfügung gestellt.

Die Spuren des Kriegs sind den Menschen nicht nur ins Gesicht geschrieben. Zum gewohnten Bild in den Straßen gehören Kriegsversehrte. Um wie viele es sich handelt, zeigt ein Bericht der Fürsorgestelle des Kreises Geldern für Ende März, in dem aufgelistet wird: „239 Amputierte und 37 Blinde, darunter 121 Oberschenkelamputierte, 63 Unterschenkelamputierte, 2 Fußamputierte, 51 Oberarmamputierte, 20 Unterarmamputierte, 4 Handamputierte, 8 Doppelbeinamputierte, 1 Doppelarmamputierter, 3 Beinamputierte.“

Die meisten hätten sich ihre Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg zugezogen.

April 1950

Am 1. April wird in Kevelaer eine zweiklassige evangelische Schule eingerichtet, die den Namen Martin Luther erhält. Mit diesem neuen Schulangebot wird dem durch Flüchtlingszuzug sprunghaft gestiegenen Anteil der evangelischen Christen an der städtischen Gesamtbevölkerung Rechnung getragen. Schon seit 1947 wird in Kevelaer regelmäßig evangelischer Religionsunterricht erteilt.

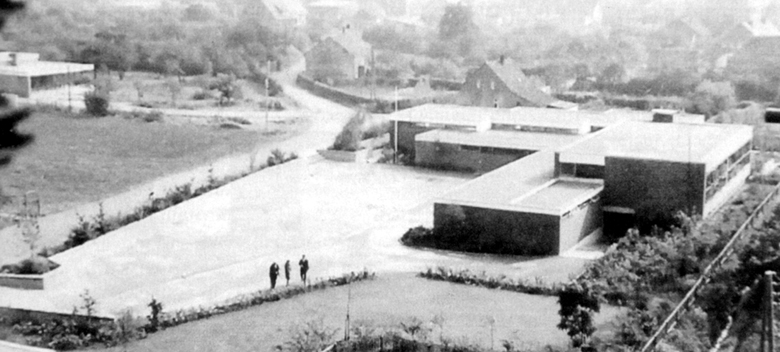

Die Martin-Luther-Volksschule

an der Brunnenstraße.

Über 80 evangelische Kinder, bis dahin auf die beiden katholischen

Schulen St. Antonius und St. Hubertus verteilt, haben nun eine eigene

Konfessionsschule. Das Grundstück für die Schule an der Brunnenstraße

ist von der evangelischen Gemeinde Weeze gekauft worden. Hier soll das

Zentrum der noch zu gründenden evangelischen Gemeinde Kevelaer

entstehen.

Der Lutherische Weltbund schenkt der Gemeinde Weeze den Bausatz einer

Diasporakapelle für Kevelaer, die 1951 als erstes evangelisches

Gotteshaus in der Wallfahrtsstadt errichtet werden wird.

Seit Wochen ist die Gnadenkapelle geschlossen: Sie wird renoviert, zum

ersten Mal seit Jahrzehnten generalgereinigt und von den Spuren des

Kerzenrauchs befreit. Kunstmaler Josef Pauels leitet die

Erneuerungsarbeiten. Jetzt, zum Osterfest, wird die Kapelle wieder

geöffnet.

Das ist auch die Zeit, da der Künstler Otto Vorfeld und die

Paramentikerin Maria van Ooyen, geb. Mirgel, Witwe des Goldschmieds Jupp

van Ooyen, heiraten.

An der Achtkantmühle, eine der schönsten Mühlen am Niederrhein, gelegen

zwischen Winnekendonk und Kapellen, drehen sich wieder die Flügel. Die

schon 150 Jahre alten, eisernen Schwingen sind verrostet und teilweise

gebrochen gewesen. Nun präsentiert sich die Mühle im renovierten

Zustand.

Die ehemaligen Soldaten in Kriegsgefangenschaft sind immer wieder Thema

in Stadt und Kreis. In der Amtsvertretung Kevelaer wird auf Vorschlag

von Amtsbürgermeister

Peter Plümpe

„Protest gegen die unmenschlichen Behandlungen der noch in

Gefangenschaft weilenden Gefangenen“ erhoben.

Die Tagespresse berichtet von „Hunderttausenden

deutscher Frauen und Männer, die immer noch gegen jedes Völkerrecht in

Sowjetrußland festgehalten werden“. Dazu kommen die 1,5 Million, über

deren Schicksal man nichts weiß.

In einer Zeitung wird „Herr H. aus Kevelaer“ zitiert: Im April 1947 ist

er zu fünf Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden „und nach einigen

schikanösen Gefängnisaufenthalten“ 6000 km östlich von Moskau in die

unmittelbare Nähe der mongolischen Grenze hinter dem Baikalsee

verschickt worden. Im Bereich der Stadt Tschita habe er in

Lagergemeinschaft mit russischen Kriminellen drei Jahre verbracht. Er

habe zu einer Einheit gehört, die zur V-Waffen-Bedienung eingesetzt war.

Über die Konstruktionsgeheimnisse dieser Waffe habe er nichts gewusst,

aber das habe man ihm nicht geglaubt. Er sei wegen Aussageverweigerung

verurteilt worden. Bei bis zu 53 Grad unter Null habe er im Wald

arbeiten müssen. Manchem Kameraden seien dabei die Finger erfroren.

Dafür seien sie - wegen Sabotage und Schädigung der Arbeitskraft -

zusätzlich verurteilt worden.

Eis in Kevelaer - aber von einer völlig anderen Seite:

An der Hauptstraße, dort wo Otto Mess untergebracht gewesen ist,

eröffnet eine neue „Italienische Eisstube“. Und noch eine

Geschäftseröffnung an der Hauptstraße im April:

Theo Labonté, der sich in den Wirren der letzten Kriegswochen nach

Kevelaer hat durchschlagen können und ab 1946 in einem Mietlokal (Haus

Moll) an der Hauptstraße 28 Textilien verkauft hat, eröffnet an der

Hauptstraße 40 sein Geschäft, für das er einen Neubau errichtet hat.

Labonté handelt vorwiegend mit Stoffen, nimmt bei seinen Kunden Maß und

lässt Anzüge schneidern. Seine Dienste werden gerne in Anspruch

genommen.

Mit Umzug, Turnier und Feier im Hotel „Weißes Kreuz“ feiert der

Reiterverein Kevelaer-Winnekendonk sein 25-jähriges Bestehen. Das Fest

ist gerade vorüber, da verunglückt - am vorletzten Tag des April -

Mitglied Theodor Heuvens (25) aus Kleinkevelaer tödlich. Während eines

Hürdenrennens in Sevelen stürzt er mit seinem Pferd und zieht sich einen

doppelten Schädelbruch zu. Im Marienhospital Kevelaer erliegt der Reiter

noch am selben Tag den Verletzungen. Mit Theo Heuvens stirbt zugleich

der Hoferbe.

Er ist der dritte Sohn, den die Familie seit Beginn des Kriegs verloren

hat.

| Kapitel 5 |

![]()

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

![]()